- +1

茶樓,上海人心中的一道風景

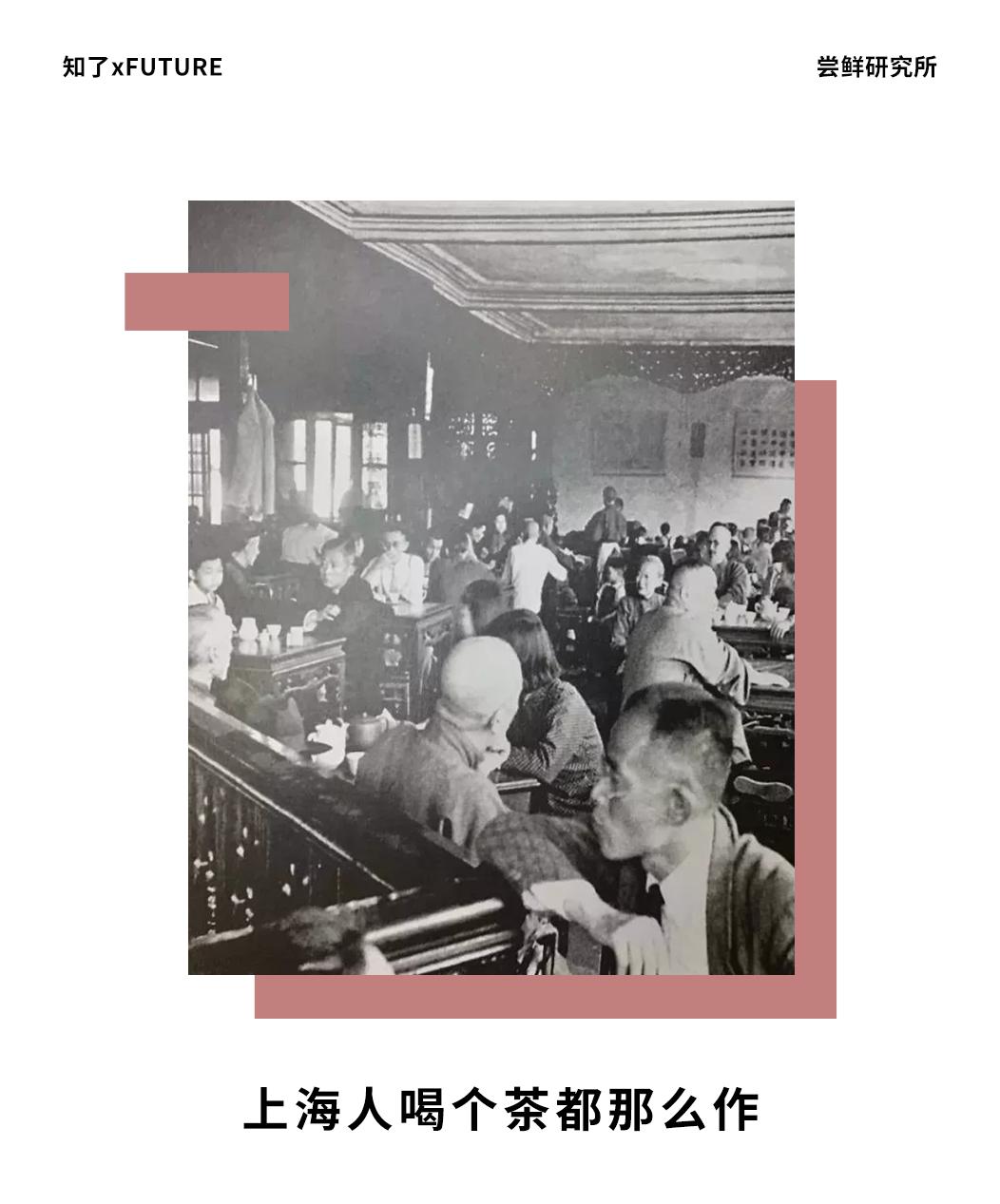

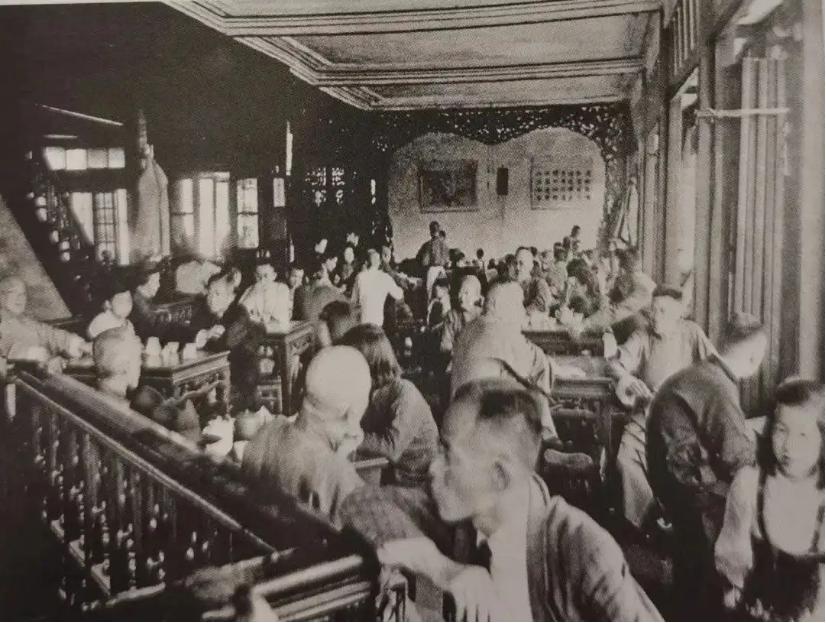

“茶館是三教九流會面之處,可以容納各色人物。一個大茶館就是一個小社會。”老舍先生的《茶館》,展示的是近代北京的社會風貌和各階層的不同人物的生活變遷。今天,讓我們穿越回當年的“上海灘”,走進阿拉上海的老茶館。

上海的茶樓,不只是喝茶

上海餐飲歷史悠久,在南宋時代便有文史記載。明朝成為東南名邑后,品種更為豐富。在清末民初,作為五口通商的重要港口,上海瞬間吸納了多種流派的餐飲形式,僅茶室文化就包含了多種風格。

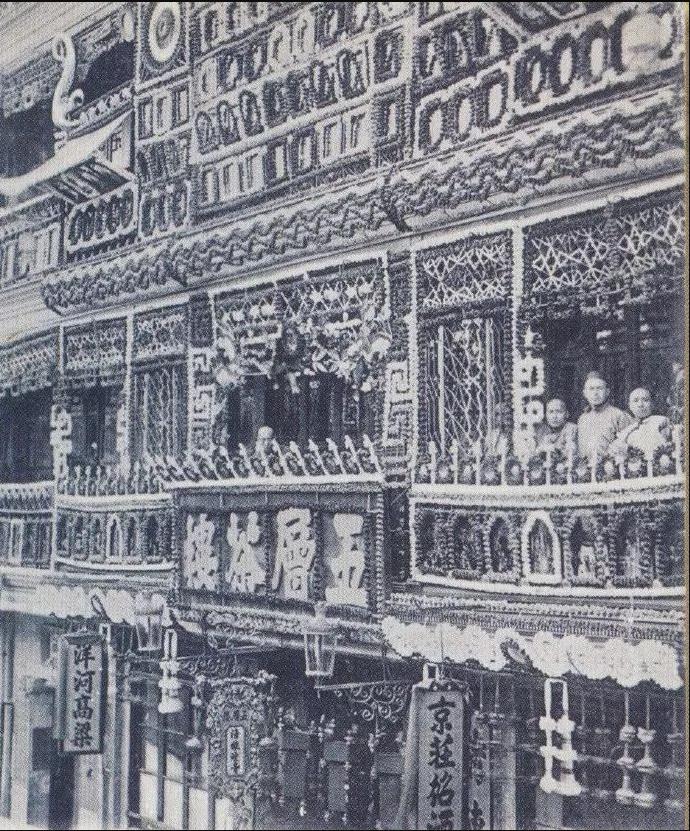

老上海茶樓興盛于清同治初年。《清稗類鈔·茶肆品茶》中記載:“上海之茶館,始于同治初三茅閣橋沿河的麗水臺。其屋前臨洋涇浜,杰閣三層,樓宇軒敞。”

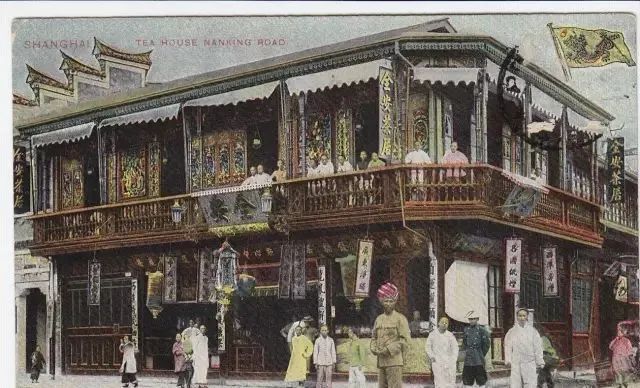

當時的茶室,可謂把上海的多元性體現的淋漓盡致:有極具中國傳統風格的老茶館、提供市井便利的老虎灶、19世紀出現的頗具小資情調的廣東茶室,包括東海咖啡館、外國人開設的沙利文。茶室的名字也是五花八門。有三茅橋臨河而設的“麗水臺”、南京路的“一洞天”,福州路(當時叫四馬路)上的“青蓮閣”。在南市地區,除了年代久遠的湖心亭外,素負盛名的茶館還有“也有軒”、“四美軒”和“春風得意樓”。

老虎灶

“春風得意樓”的名字來自唐詩,詩云:“春風得意馬蹄疾,一日看盡長安花。”聽來頗有討彩頭的用意。它的前世則叫“宛在軒”,立在荷花池中央,周邊景色怡人,名字則取自詩經中的“宛在水中央”。

這個老茶館開設于光緒年間,因為屋宇敞亮,又可憑欄張望,來城隍廟的人也來到此處喝茶休息。茶樓在1898年后,竭力招徠一批商人來茶館晤談生意,把茶館逐漸變成交易所或公所。從此每天清晨起,頭戴瓜皮小帽的布業、豆業、錢業、糖業等各色商貿進進出出,絡繹不絕。

在這些茶客中,還有一批專做房屋租賃生意的掮客,每介紹成功一筆業務,就在頂費中抽取十分之一的傭金。如果用現在的眼光看,他們是今天房地產中介公司的“先驅者”。他們聚集多了,春風得意樓也就有了“頂屋市場”的別稱。

到了光緒年間,廣東人在河南中路一帶開了同芳茶居。除了茶,還供應茶食糖果,一大清早還有魚生粥,中午則有各色點心,到了晚上,就有蓮子羹和杏仁酪賣。不久,同芳茶居對面開了一家怡珍茶居,除了點心,兼賣煙酒。

至清宣統元年,上海約有茶樓60余家,上世紀20年代增至160多家。當時,滬城內外、南市北市、河沿橋旁、十字街頭茶樓林立、茶客如云、茗香醉人。時人去寶善街松鳳閣茗飲為“滬北十景”之一。

上海人吃茶吃出“花頭精”

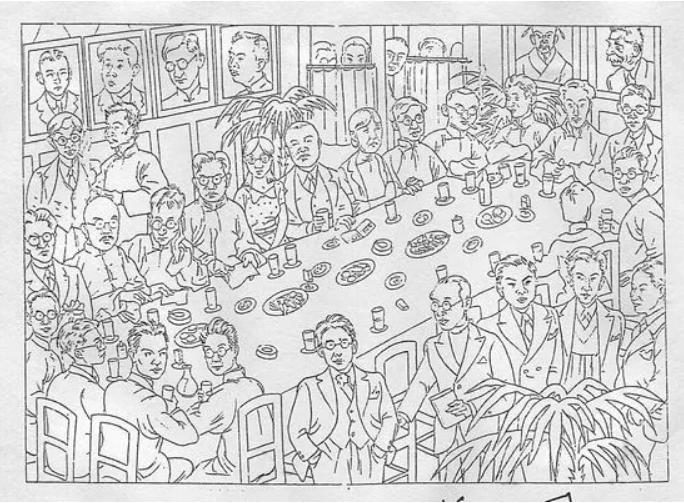

廣東茶室中的各式點心,總讓食客們流連忘返,念念不忘,在民國時期更是受到文化界名流們的喜愛。美國作家愛狄密在《上海——冒險家的樂園》一書中寫道:“在這個古老的茶館中,我們不難會見一兩個有學問有身份的中國人,他們一面喝著香茗,一面神游故國,追念著這古老中國的過去的光榮,一面向往著鳳凰的再生。”

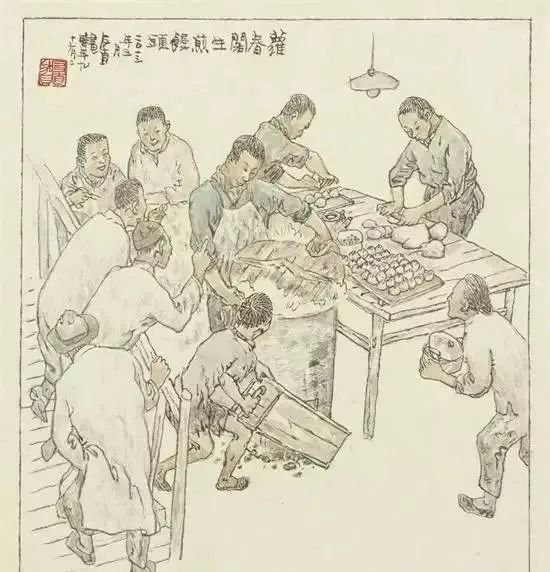

《文壇茶話圖》,魯少飛作

不過,上海本土茶室也是內有乾坤。上海當地茶客逐漸不滿足在茶室喝茶,要求也一點點多了起來。一開始提供炒貨,例如香瓜子、西瓜子、南瓜子、長生果等。再后來,多了上海的特色小吃開花豆,也叫“撤屁豆”。

但重口難調,有人嫌棄炒貨太硬,要搭配一下甜軟的食物。于是有了蜜餞。橄欖、桃瓣、話梅、山楂片、葡萄干。再后來,茶室老板又搭配了一些水果。漸漸地,泡茶館的人覺得零食吃不飽,想再來點主食。起初,主食都是由茶館店伙計幫忙從外面買面條、餛飩或者是湯圓。時間一久,茶館店的老板就不愿在做“搬運工”,直接在茶室內自己開爐灶,生煤球,現做。

也正因為茶室開始提供主食,上海灘最有名的生煎饅頭在茶室誕生了。

看別人吵架

而誕生的“蘿春閣”

黃楚九這個名字,很陌生。但上海大世界,一定不陌生。而黃楚久就是它的創始人。作為20世紀初上海的商場巨鱷,也被戲稱“海上第一大滑頭”的黃楚九,不僅創辦了大世界,還有浴德池和“蘿春閣”茶樓。

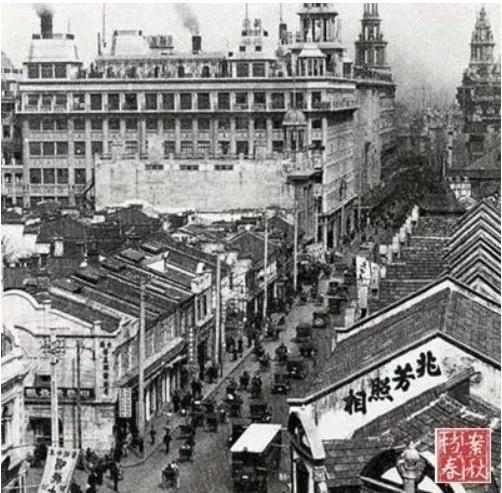

民國時期的南京路

“蘿春”二字,出自唐代詩人錢起的《題溫處世山居》。句云:“誰知白云外,別有綠蘿春。苔繞溪邊徑,花深洞里人。”“蘿春閣”曾經位于浙江路天津路口。黃楚九有事酒喝多了,就會在浴德池過夜。一早起來,沒幾步路,走到“蘿春閣”吃茶。

黃楚九有個老規矩,進茶館之前,得先在旁邊的弄堂口的攤子上買四只生煎,當時的生煎都是用牛皮紙袋裝的,他邊吃邊過馬路。不料有一次,他看見生煎攤上有人吵架。走進一看,原來是生煎攤的老板嫌棄伙計在生煎里肉放得太多,讓他少放一些,但他不肯,便辭退了他。但那伙計還在竭力解釋。

黃楚九見此,便說“好了,不要吵了。你以后就來我的“蘿春閣”做生煎,我歡喜肉多的。”于是,那伙計就成了“蘿春閣”的點心師。而且他做出來的生煎,很快遠近聞名,成了滬上一絕。也因為這位師傅,將原本生意并不好的“蘿春閣”從此生意興隆。

后來黃楚九謝世,“蘿春閣”易主,但生煎饅頭這一特色被保留了下來。再后來,“蘿春閣”干脆成為了一家專做生煎的點心店。此后,又有了“大壺春”。也就是從那時起,上海的生煎饅頭分成兩種流派,“蘿春閣”的叫“湯心幫”,“大壺春”的叫“肉心幫”。

老上海茶樓的興盛直到抗戰時期逐漸萎縮,一些晚清極負盛名的老字號茶樓因門庭冷落紛紛關門。上海解放后,茶樓茗飲一度被視為舊社會生活方式遭到批判,老茶樓所剩無幾。改革開放后,茶文化復興。一些老字號茶樓恢復營業,各種新茶樓、茶藝館和茶室如雨后春筍遍布街市,傳統茶文化進入城市的慢生活。人們在這里品茗休閑,享受浪漫和溫馨。

茶樓,上海人心目中永遠不會消失的風景。期待今天的茶樓能為這座城市拂去一份喧囂,平添一份靜氣。

茶樓,上海人心中的一道風景

撰文 | Jane

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司