- +1

黃土高原上四千年前的王都,石峁博物館開館

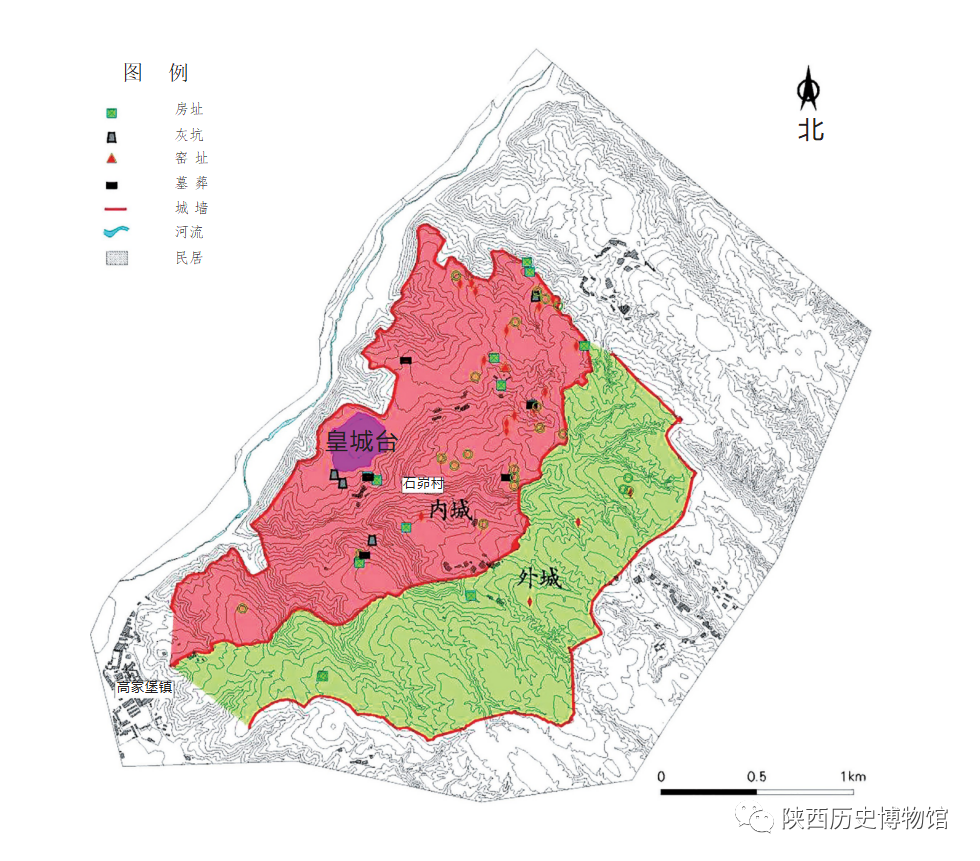

石峁遺址地處黃土高原北部、毛烏素沙漠南緣,距今4300—3800年,是一座超大型石砌城址。

11月29日,位于陜西省榆林市神木市的石峁博物館正式對外開放,這標志著作為“中華文明探源工程”重要遺址的石峁遺址考古發掘、研究保護取得階段性成果。

據悉,石峁博物館基本陳列以“中華古國·文明王都”為主題,通過“巍巍石峁”“王者之城”“都邑生活”“赫赫之名”四大版塊,全面、立體、真實地展示了石峁遺址考古成果和遺產價值,體現了石峁文明在中國文明起源形成的多元性和發展過程中的重要價值和獨特地位。

石峁遺址

澎湃新聞了解到,石峁博物館展區面積5943平方米,展出石峁遺址出土和石峁文化時期出土的玉器、石器、陶器、骨器、石雕石刻和彩繪壁畫等各類珍貴文物688件(組),最引人注目的是石峁遺址皇城臺發現的多件石雕。

石峁博物館

鎮館之寶之一的“大型神面石雕”長2.5米,重1噸以上,石雕中間是一個正神面,額頭間有三角形裝飾。結合兩側的側面刻畫圖像,專家推斷該神面頭戴鷹冠,額間三角形裝飾為鷹嘴,嘴的上方是鷹的羽毛,彰顯了石峁先民的精神信仰和價值追求。

“神面立柱石雕”外觀呈圓柱體,石柱正反各采用浮雕技法雕刻一個神面,正反神面在眼形、嘴形和齒形上都有區別。柱頂也雕有圖案,中央有個小圓窩,專家推測可能在當時有祭祀器物插在上面。

展廳內景

展廳內景 圖源:博物館圈

展廳內景 圖源:博物館圈

石峁遺址考古發掘

石峁遺址地處黃土高原北部、毛烏素沙漠南緣,距今4300—3800年,是一座超大型石砌城址。城內面積逾400萬平方米,相當于6個故宮,其由皇城臺、內城、外城三重城垣組成,是我國乃至東亞地區目前發現的最早的形制完備、結構清晰、保存完好、規模最大的史前城址。經考古發掘,城防設施、工事建筑、大型墓地、手工業作坊等遺跡一一面世,并出土了數以萬計的文物。

石峁遺址位于神木市高家堡鎮 橫亙在禿尾河河岸上

公開資料顯示,考古學者首次關注到石峁遺址是在1958年。時年,陜西省開展第一次全國文物普查,“石峁山遺址”(即今石峁遺址)首次被考古工作者記錄。根據對調查信息及采集陶片等標本分析,調查隊認為在石峁、雷家墕大隊一帶有一處新石器時代龍山文化遺址,遺址東西約四華里、南北約六華里,包括三套城,以位于石峁大隊皇城臺高地的“頭套城”最為清晰。

1992年,石峁遺址被陜西省人民政府公布為省級重點文物保護單位。此后,陜西省考古研究院、榆林市文物保護研究所、神木縣文體局等多家單位先后不下數十次對石峁遺址進行調查,征集了一些具有龍山時代特征的陶器、玉器及大量細石器等遺物。2006年,石峁遺址被國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。2011年,石峁考古調查工作全面啟動。2012年,石峁考古發掘獲得國家文物局批準。

石峁古城外城墻遺址

陜西省考古研究院院長、石峁考古隊領隊孫周勇在《多學科、多角度視野下的石峁遺址考古發掘與研究》一文中介紹,公元前第三千紀是中華文明起源、多元一體格局形成的關鍵時期,以石峁遺址為代表的龍山時期規模宏大的城址、氣勢恢宏的宮室建筑、復雜的城防設施、精美的石雕與玉器等高等級遺存的發現,標志著晉陜高原已進入高度發達的文明階段。

文章稱,石峁遺址的重大考古發現和多學科綜合研究成果,展現了與中原地區面貌迥然有別的居住形態、喪葬習俗、精神信仰、社會形態等多樣性特征,極大地豐富和完善了學術界對文明的概念和判斷標準,是探索早期國家形成、國家形態與社會結構、生業方式與生產技術、區域互動與文化交流、人群遷徙與族群融合等重大問題的重要實證。考古學研究表明,以石峁遺址為中心都邑的石峁集團,活躍于公元前2300至公元前1800年之間,其族群活動以陜西北部、山西中北部、內蒙古中南部為核心,勢力范圍在20萬平方千米左右,代表了一支生活在我國北方地區勢力強大的社會集團。

石峁遺址的祭祀坑

石峁遺址外城東門

關于石峁城址的性質,在學界及公眾中有許多觀點,其中“石峁古城即黃帝部族居邑說”尤為令人矚目。孫周勇在該文中寫道:“作為石峁發掘的主持人,石峁城址的性質問題顯然是不容回避的。由于考古學注重實物資料的積累與分析,在沒有獲得充分內證性材料支持的情況下,我們不傾向于過早地將考古學文化或某一遺址背后的族群與上古歷史人物的對照匹配。截至目前,我們只是強調,種種跡象表明,石峁城址已經跨入王國都邑階段。在沒有獲得更多證據之前,可將石峁遺址定義為’公元前2000年前后中國北方區域政體的中心’,是距今4000年前后大河套地區社會的政治、經濟、文化及宗教中心。”

石峁遺址示意圖

經國家文物局批準,從2012年起,石峁考古隊對古城遺址進行了系統的調查與發掘。考古顯示,石峁城址以其巨大的規模、多重的結構、宏大的建筑和大量高等級遺物,已經成為早期城市并具備國家形態。

作為中華文明探源工程的重要組成部分,石峁遺址是研究中國早期文明和國家起源非常重要的實證,為理解中華文明起源、多元一體格局形成的過程提供了全新的資料和獨特的證據。

2022年12月,石峁遺址成功列入第四批國家考古遺址公園名單,宏大的石峁國家考古遺址公園建設將持續展開。2023年11月29日,石峁博物館正式對外開放,這標志著作為“中華文明探源工程”重要遺址的石峁遺址考古發掘、研究保護取得階段性成果。

石峁遺址出土的10件核心文物

石峁遺址皇城臺

石峁城址由皇城臺、內城、外城三座基本完整并相對獨立的城垣構成,城內密布宮殿建筑、房址、墓葬、手工業作坊等遺跡,城外數座人工修筑的"哨所"類建筑遺跡,城門、城垣及大型建筑均由石頭包砌,防御性體現得非常明顯。

遺址出土了陶器、玉器、骨器、銅器、石雕、壁畫和纴木等大量重要文物。

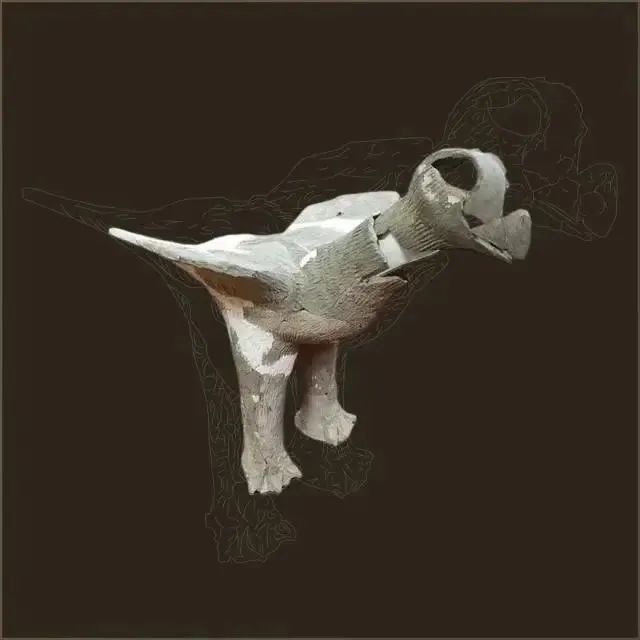

1.陶鷹

陶鷹 高50厘米 出土于石峁遺址 陜西省考古研究院藏

在中國北方,鷹通常被認為是神的使者或化身。石峁陶鷹發現于具有宮城性質的皇城臺,可能與王權或宗教祭祀等活動有關。

從出土情況看,陶鷹在當時遭到了有意的破壞,可能是石峁晚期統治者廢棄了之前與陶鷹相關的信仰或習俗,反襯出陶鷹在石峁早期文化中作為精神圖騰的重要性。

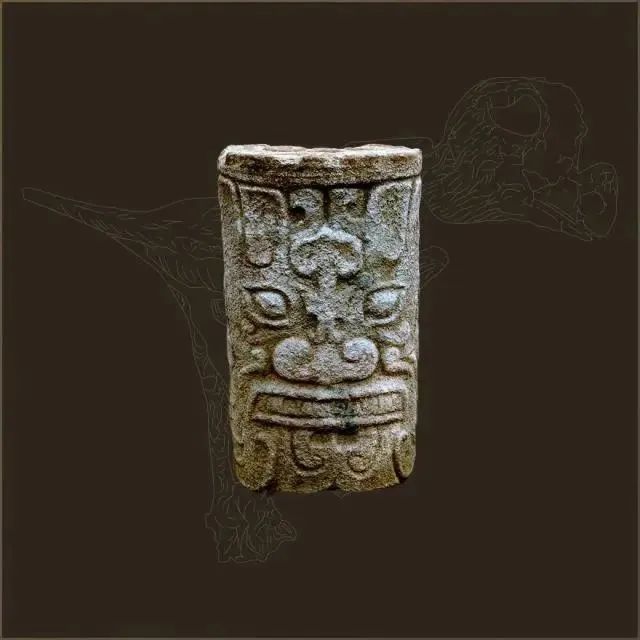

2. 雙人面石雕

雙人面石雕,直徑約50厘米,高近1米,出土于石峁遺址,陜西省考古研究院藏

石峁城墻上砌有大量的石雕構件,雕刻技藝成熟,陰刻、浮雕、圓雕,技法多樣。主要紋飾有人面紋、動物紋、神獸紋和幾何紋等,多見對稱式構圖。

雙人面石雕

石峁石雕展現出了早期中國的文明高度和藝術水平,并對商周青銅器的造型裝飾藝術產生了重要影響。

3. 口簧

口簧,長8-9厘米,寬1厘米,厚0.1厘米,出土于石峁遺址,陜西省考古研究院藏

簧是世界性的原始樂器,也是常見于我國先秦文獻的遠古樂器。簧多以骨或竹子制作,由簧鞘、簧舌及拉線等組成,以口腔作為共鳴器,通過撥動彈性簧舌振動發出的基頻音及其諧波音來演奏曲調,是漢唐鐵簧、明清口琴的前身。

目前考古發現的簧主要分布于北方地區,與古代游牧民族和草原文化有關,陶寺與石峁均有發現。石峁骨簧主要出土于皇城臺遺址,與骨笛、骨管哨、陶球哨一起,構建了石峁宮城的音樂形態。

4. 骨針

骨針,長2-10厘米,出土于石峁遺址,陜西省考古研究院藏

石峁遺址中出土了上萬枚骨針,還原了骨針制作的全流程"制作鏈",從骨料處理到骨器制作,分工明確,步驟清晰,屬典型的集中生產與管理。

掌握核心生產技術的手工業者被集中安置于高等級貴族生活區。骨針生產量明顯超過石峁古城生產、生活的需求量,反映出石峁骨針制造業還承擔著與周鄰地區通過交換獲得其他資源的功能。

5. 陶鬲

陶鬲,口徑22厘米,腹徑49厘米,襠高14厘米,高43厘米,出土于石峁遺址,陜西省考古研究院藏

陶鬲夾砂灰陶,陶色亮灰。直口,厚圓唇,矮領豎直,袋足自領下鼓出,三足聚合于襠部,襠部有明顯的瘤狀下凸。

器身上腹部有兩個對稱的梯形銴,其一位于襠部正中上方,另一位于對稱的袋足正上部。領部抹光,以下通體飾細密的斜向繩紋,足內側飾交錯繩紋。

6. 石刀

石刀,長10厘米,寬4.2-6厘米,出土于石峁遺址,陜西省考古研究院藏

石刀是石峁遺址中常見的石制工具。石刀上不見用于收割禾本科植物形成的大量長而直的線狀痕,說明不是收割工具,而可能用在制作發酵酒或其他食物步驟中的初期階段,如加工固體狀態的酒曲。

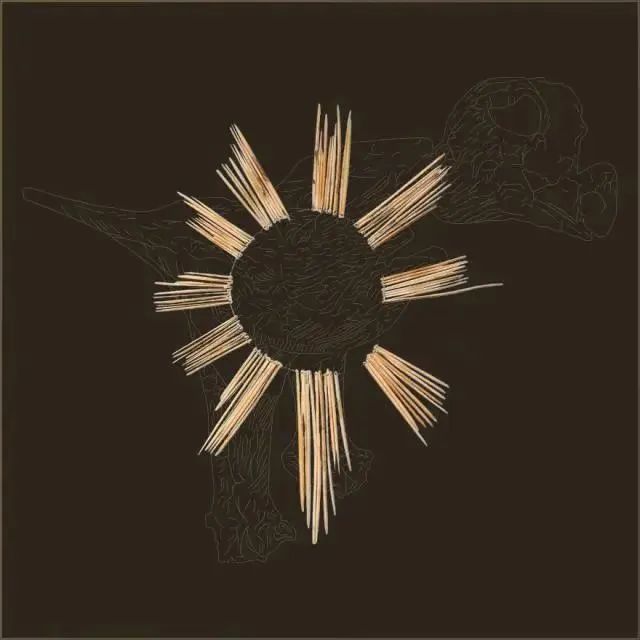

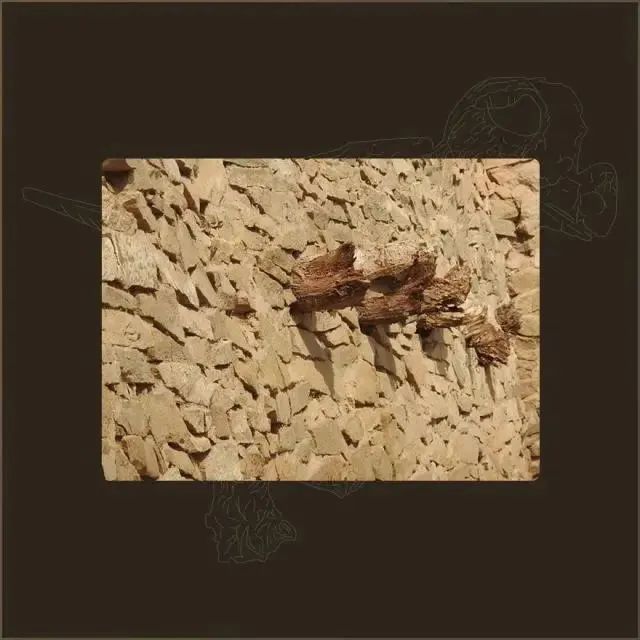

7. 纴木

纴木,出土于石峁遺址,陜西省考古研究院藏

石峁遺址中,有橫向插入墻體用于支撐的木頭,形成"木骨墻筋",固定墻體、防止滑坡垮塌。這種用途的木頭在宋代《營造法式》中被稱為"纴木"。石峁城墻上的纴木多見于較高的墻體內。

纴木

此前,一般認為在漢代才開始使用纴木技術,石峁纴木的發現將其出現時間大大提前,是石峁先民先進筑城技術的真實寫照。

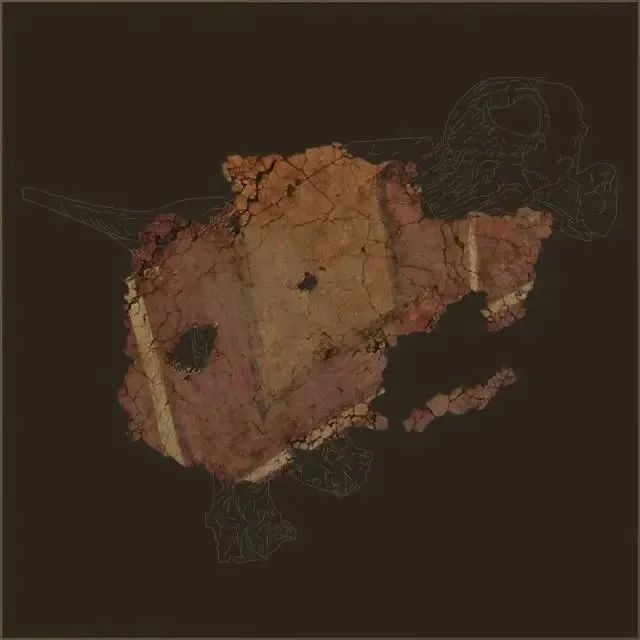

8. 壁畫

壁畫,出土于石峁遺址,陜西省考古研究院藏

在石峁外城東門"內甕城",東、西、南三面墻體內側發現了成層、成片分布的壁畫殘塊,總數近200塊,是迄今為止國內出土數量最多的史前壁畫。

壁畫

石峁人使用毛筆之類的軟工具,將以鐵紅、鐵黃、炭黑以及土綠四種顏色組成的各種幾何圖案繪制于白灰面底上,表明中國早期壁畫的基本制作工藝和繪畫技法至遲在4000多年前已基本確立。

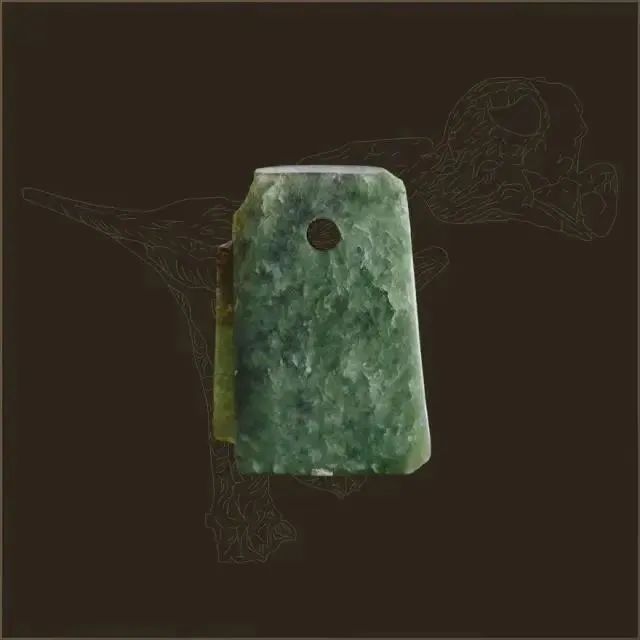

9. 玉鉞

玉鉞,長20厘米,出土于石峁遺址,陜西省考古研究院藏

"藏玉于墻"是石峁文化極為特殊的現象。在城墻修建過程中,石峁人將玉牙璋、玉鉞、玉刀、玉鏟等嵌入墻體或埋入墻根。

玉鉞

這種用玉觀念和做法,表現了石峁統治者希望城址安穩永固的愿望。

10. 玉牙璋

玉牙璋,長27.4厘米,寬5.7厘米,厚0.7厘米,出土于石峁遺址,故宮博物院藏

玉牙璋已受沁為黑褐色,通體光素,首端刃部內弧,鋒利。近刃部打磨內凹。柄部兩側各出一小齒牙,柄端一孔,單面鉆。

牙璋在新石器時代龍山文化時期就已出現,其可能來源于生產工具,后逐漸演變,成為一種禮儀性兵器的象征。《周禮 · 典瑞》云:"牙璋以起軍旅,以治兵守。"

站在石峁遺址的土地上,我們仿佛可以聽到歷史的呼喚。石砌城垣訴說著古人的智慧,珍貴文物為我們打開通向過去的時光之門。

(本文綜合自石峁遺址公號、央視新聞、澎湃新聞此前報道)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司