- +1

西方對(duì)日傳教第一人沙勿略,明明傳教失敗,為什么被教徒尊敬

天主教

說到近代(1500年為起點(diǎn))日本對(duì)西方的了解,主要是通過來日的西方天主教傳教士實(shí)現(xiàn)的,這些教士主要?dú)w屬于一個(gè)叫“耶穌會(huì)”的教士組織。耶穌會(huì)是宗教改革后天主教徒最大的組織,其目的是挽救天主教,他們反教改的重要手段就是將天主信仰傳播到東方。方濟(jì)各·沙勿略是耶穌會(huì)的元老,他最先來到日本傳教,雖然他的傳教并不成功,卻仍被尊為“歷史上最偉大的傳教士”。

一、天主教的困境和革新

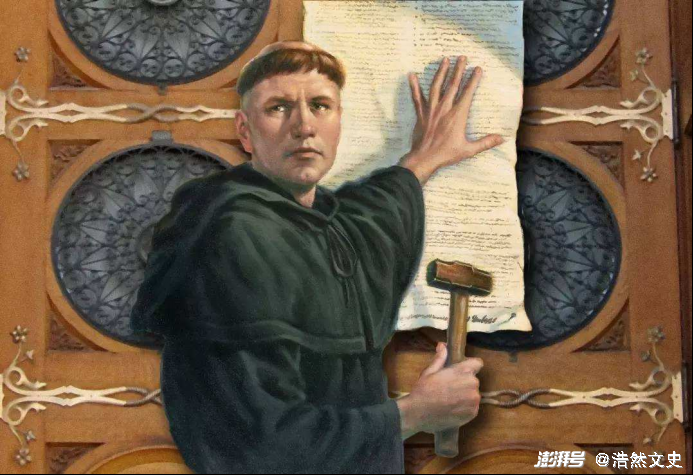

新航路開辟之后,歐洲封建制度動(dòng)搖,封建制度動(dòng)搖隨即引發(fā)封建制度的精神枷鎖天主教信仰的動(dòng)搖。1517年,德國(guó)的馬丁·路德公開了《九十五條論綱》,公開宣布宗教改革。教士公開造反天主教,這標(biāo)志著天主教危機(jī)的到來。隨后半個(gè)世紀(jì),半個(gè)歐洲都宣布承認(rèn)新教,脫離羅馬教廷控制。在新教的強(qiáng)大壓力下,為了維持勢(shì)力,羅馬教廷的守舊派天主教教士被迫讓天主教自我革新,這就是“反宗教改革運(yùn)動(dòng)”。注意,反宗教改革運(yùn)動(dòng)不是反對(duì)天主教改革,只是反對(duì)由新教進(jìn)行改革。耶穌會(huì)就是在這種背景下產(chǎn)生的。

馬丁·路德

耶穌會(huì)的發(fā)起人是西班牙人羅耀拉。1528年,羅耀拉作為高材生曾進(jìn)入巴黎大學(xué),在校期間,同信徒好友方濟(jì)各·沙勿略等6人組織了一個(gè)學(xué)生社團(tuán),交往密切。1534年,面對(duì)新教改革對(duì)天主教的沖擊,憂心忡忡的羅耀拉、沙勿略等7人在巴黎大學(xué)附近的教堂公布成立耶穌會(huì),反對(duì)宗教改革。他們十分清楚現(xiàn)有的羅馬教廷已經(jīng)腐化、麻木,如果不想被新教徹底取代,天主教必須革除“主教的慵懶、世俗的漠然、宗教儀式上的形式主義”,對(duì)現(xiàn)有天主教進(jìn)行“徹底改革”。1540年,當(dāng)時(shí)的教皇保羅三世承認(rèn)耶穌會(huì)為正當(dāng)信徒組織。

耶穌會(huì)被認(rèn)為是一個(gè)軍隊(duì)性質(zhì)的信徒組織,其第一任頭目就是羅耀拉。羅耀拉當(dāng)過兵,他十分清楚軍事組織的優(yōu)勢(shì),面對(duì)天主教的頹勢(shì),他就以軍事結(jié)構(gòu)來要求耶穌會(huì),用他自己的話說,“(信徒)無條件服從上司,服從向?qū)Вㄒ坏脑蚓褪巧系勖钅銈冞@樣做”,“如果修會(huì)(耶穌會(huì))認(rèn)為白的是黑的,那么,我們便把白的說成是黑的”。所以Goodban在《China in World History》評(píng)價(jià)耶穌會(huì)“像一個(gè)軍隊(duì),首腦被稱為將軍,會(huì)士無條件服從”。

天主教

耶穌會(huì)憑借軍隊(duì)模式,有了極大的組織調(diào)動(dòng)能力,一時(shí)間成了天主教諸派別中最興盛的一支。注意,雖然耶穌會(huì)成員多是西班牙人,但耶穌會(huì)的資助方是葡萄牙。

在挽救天主教方面,耶穌會(huì)實(shí)行的是失之于歐洲,補(bǔ)償于亞非的策略,即耶穌會(huì)向海外非天主教區(qū)搶先傳教,將天主教在歐洲的損失從亞非彌補(bǔ)回來。所以海外傳教成了耶穌會(huì)矢志不渝的追求,就是在這種宗教狂熱下,耶穌會(huì)元老方濟(jì)各·沙勿略出動(dòng)了。

沙勿略

二、耶穌會(huì)東征

方濟(jì)各·沙勿略,西班牙人,耶穌會(huì)元老之一。1541年,沙勿略懷著傳教的心思,踏上了開往東方的船只。1542年年中,他到達(dá)印度,隨后東進(jìn)到馬六甲,此后一直在馬六甲徘徊。一開始沙勿略并沒有明確的目的地,直到在馬六甲遇到了一個(gè)叫彌次郎的日本流浪漢。彌次郎是日本九州薩摩人,在日本犯了殺人罪,乘坐葡萄牙船只流亡到海外。彌次郎在葡萄牙船只上待了旬月,學(xué)會(huì)了一些葡萄牙語,所以彌次郎和沙勿略能進(jìn)行基本交談。彌次郎和沙勿略經(jīng)過詳細(xì)交談,二人就成為刎頸之交。彌次郎教沙勿略日語,并介紹東方的情況。在1548年1月20日,沙勿略第一次有了明確的目的地——日本。

日本武士

8月15日,沙勿略一行到達(dá)薩摩,當(dāng)時(shí)的薩摩領(lǐng)主島津貴久接見了他們,而彌次郎充當(dāng)翻譯。彌次郎將圣母雕塑和其他宗教用品展現(xiàn)給島津,島津?yàn)榱送ㄉ太@利、獲取西方火器,熱情地答應(yīng)了他們傳教的要求。一開始沙勿略等人傳播教義引起了日本人誤會(huì),日本人誤以為耶穌會(huì)是佛教的新分支,所以當(dāng)?shù)厝诉€較為接受,日本傳統(tǒng)宗教勢(shì)力也沒有阻止。可當(dāng)日本人和日本僧人發(fā)現(xiàn)這是西方新宗教的時(shí)候,在僧侶和佛教信眾的強(qiáng)大壓力下,島津領(lǐng)主也開始采取禁教策略。

島津貴久

三、借商傳教

當(dāng)沙勿略在薩摩受阻后,他開始轉(zhuǎn)變策略,他知道舊宗教勢(shì)力的強(qiáng)大,但他見到日本戰(zhàn)國(guó)的混亂,十分清楚沿海日本領(lǐng)主對(duì)商業(yè)利益的垂涎,所以他開始借商傳教。

隨后,沙勿略從薩摩轉(zhuǎn)向日本傳統(tǒng)商港平戶(在長(zhǎng)崎)。當(dāng)時(shí)平戶的豪強(qiáng)是松浦隆信,說松浦隆信大家也許不知道,但明朝中期海盜頭子汪直大家都知道,松浦隆信就是汪直在日本的合作者,平戶就是倭寇搶掠財(cái)物的存儲(chǔ)銷贓地,所以商業(yè)發(fā)達(dá),而松浦隆信也不拘泥于規(guī)矩,只要能通商獲利,他都認(rèn)可。再說沙勿略,日本研究沙勿略的教授河野純德說:沙勿略在平戶的身份不僅是學(xué)者、圣職者,他更是受到當(dāng)時(shí)最強(qiáng)大的商業(yè)帝國(guó)葡萄牙王國(guó)國(guó)王聘用奔赴東亞的商人。在這種情況下,作為商人的沙勿略受到了松浦隆信的熱烈歡迎。

日本大名

經(jīng)過沙勿略溝通,日本購(gòu)買葡萄牙火槍;葡萄牙運(yùn)走日本的硫磺等特產(chǎn)轉(zhuǎn)賣中國(guó)、東南亞;葡萄牙從中國(guó)購(gòu)買絲綢、茶葉、瓷器轉(zhuǎn)運(yùn)他方。這就是一個(gè)以中國(guó)東海、南海為渠道的三角貿(mào)易,日本則稱之為“黑船貿(mào)易”。

可當(dāng)沙勿略傳教剛有起色之時(shí),在薩摩的麻煩又重復(fù)出現(xiàn)了。松浦氏對(duì)沙勿略保持了絕對(duì)的敬意,可松浦氏周圍的有馬家、大村家、龍?jiān)焖录遥约八善诸I(lǐng)地內(nèi)的佛教徒,進(jìn)行了聯(lián)合反天主運(yùn)動(dòng),在強(qiáng)大的武力面前,松浦氏無奈只得放棄沙勿略。

天主教大名

這次借商傳教的失敗使得沙勿略認(rèn)識(shí)到妄圖依靠武士傳教的路線已經(jīng)不可能,此后他又游歷京都,天皇的無能徹底打消了他通過上層路線傳教的希望。1551年11月,沙勿略離開日本返回印度。在日本傳教失敗后,他的目光轉(zhuǎn)向東方宗主中國(guó),他認(rèn)為只要中國(guó)改宗,中國(guó)周圍的藩國(guó)一定會(huì)群起響應(yīng)。于是在1552年,他來到廣東海域,想要偷渡入境,但在大明嚴(yán)格的海防面前,他被困在上川島,12月孤獨(dú)而死。

沙勿略之墓

文史君說

天主教將方濟(jì)各·沙勿略稱為 “東方使徒”、“歷史上最偉大的傳教士”、“傳教士的主保”,1662年,這位狂熱的傳教者被天主教冠以“圣徒”的稱號(hào)。縱觀圣方濟(jì)各·沙勿略東方傳教的一生,卑微、輕浮而無果,但他作為天主教中第一個(gè)到日本傳教的傳教士,開創(chuàng)性功績(jī)還是不能被抹殺的。沙勿略給后代東方傳教士確立了幾個(gè)原則:一,貿(mào)易傳教,就是用這種方法,此后來日傳教士成功忽悠了幾個(gè)為了獲取海外貿(mào)易而皈依天主教的九州領(lǐng)主,最著名的天主教領(lǐng)主就是大友家、有馬家,這些大名甚至一度把長(zhǎng)崎送給天主教當(dāng)基地;二,不能完全依賴上層,此后來日傳教士并非單純地依附領(lǐng)主,他們也深入鄉(xiāng)下,關(guān)注日本百姓疾苦;三,東方傳教的核心在中國(guó),沙勿略等東方傳教士面臨的最大難題就是東方舊宗教勢(shì)力的阻礙,而東方人反對(duì)天主的借口往往就是中國(guó)都不信,我們?yōu)槭裁匆牛源撕笠d會(huì)的主要關(guān)注點(diǎn)就是讓中國(guó)改宗,這也使得范禮安、羅明堅(jiān)、南懷仁、湯若望等人都采取了對(duì)華傳教路線。雖然沙勿略在東方傳教的故事不是那么轟轟烈烈,但他開創(chuàng)了天主教在東方的新生,這也是沙勿略被天主教尊重的原因。

參考文獻(xiàn)

利瑪竇:《利瑪竇中國(guó)札記》,商務(wù)印書館2010年。

沃爾克:《基都教會(huì)史》,中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社1991年。

鄧恩:《從利瑪竇到湯若望》,上海古籍出版社2003年。

(作者:浩然文史·紫橘)

本文為文史科普自媒體浩然文史原創(chuàng)作品,未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載!

本文所用圖片,除特別注明外均來自網(wǎng)絡(luò)搜索,如有侵權(quán)煩請(qǐng)聯(lián)系作者刪除,謝謝!

浩然文史是全博士團(tuán)隊(duì)文史科普自媒體,全網(wǎng)主流平臺(tái)文史類優(yōu)質(zhì)作者。讓專業(yè)的歷史更有趣,讓有趣的內(nèi)容更有深度。

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司