- +1

時隔20年重回“打開天空”:看當代藝術的變與不變

10月27日,“‘迭代20’上海多倫現代美術館建館二十周年特展”在多倫現代美術館開幕。

上海多倫現代美術館作為中國大陸第一家由政府主辦的公立當代美術館,可謂開風氣之前,也成為了中國當代藝術的重要參與者。2003年12月28日,上海多倫現代美術館開館展“打開天空”。20年后,“打開天空”項目中的28位參展藝術家再次回到美術館現場,通過文獻與新作的并置對話,呈現20年的動態變化,回應當下的藝術現象和思潮。

“‘迭代20’上海多倫現代美術館建館二十周年特展”展覽現場,圖為宋冬的作品《再吃城市》和尹秀珍的作品《同舟共濟》(墻上)

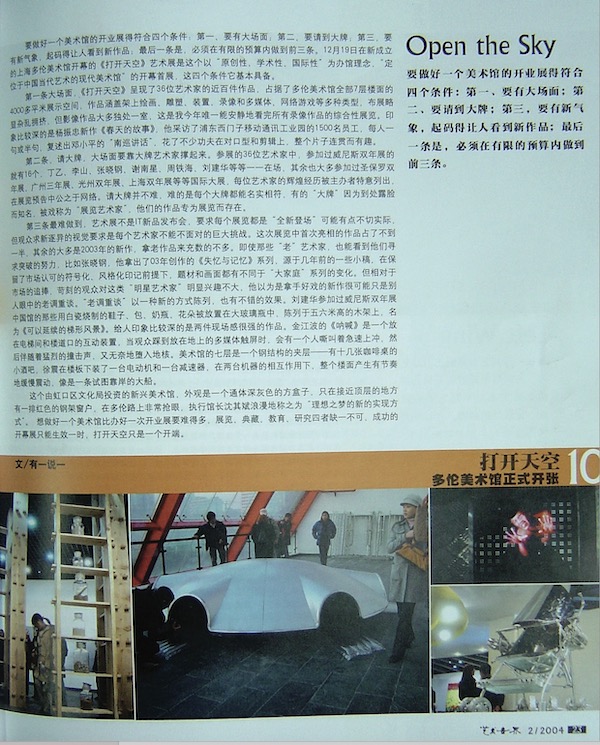

在2003年對于開館展“打開天空”的報道中,有媒體提出,“美術館的開業展得符合四個條件、大場面、大牌、新氣象,以及在有限的預算內做到前三條。”20年后,回顧這場展覽,即便以現在的標準看,“打開天空”依舊是成功的。

2003年的“打開天空”呈現了36位藝術家的近百件作品,其中當時已經參加過威尼斯雙年展的就有16位;而且展出的幾乎都是2003年的新作,首次亮相的占一半。當時《藝術世界》報道的最后,指出“想做好一個美術館比辦好一次開業展難得多,展覽、典藏、教育、研究四者缺一不可,成功的開幕展只能生效一時,打開天空只是一個開端。”

2004年2月號,《藝術世界》對于多倫現代美術館開館展的報道。

20年來,上海多倫現代美術館有過眾多高光時刻,也經歷了沉寂和低谷。“從美術館的角度,希望‘迭代’;能概括美術館本身和美術館所在的藝術現場甚至時代的狀態——一些過去‘翻篇’了,一些內容以一種新的面貌呈現出來。”上海多倫現代美術館館長、此次展覽策展人曾玉蘭在接受《澎湃新聞·藝術評論》采訪時說,“‘迭代’希望的是能從‘個案’的視角去概括和揭示20年的變化,這個‘個案’指的是展覽邀請了20年前參加開館展的同一批藝術家,一樣的藝術家在20年間已經發生了變化,而他們的變化又與整個的當代藝術的生態和變化關聯。所以,此次展覽以一種相對客觀的視角,希望觀眾自己能在其中發現20年間當代藝術到底發生了什么?我們現在面臨的問題是什么?避免以一種權威化的姿態去敘述。”

2003年,多倫現代美術館開館展“打開天空”中,劉建華作品《可延續的梯形風景》。

以新舊作品對話感知變化

在展覽現場,劉建華作品《可延續的梯形風景》依舊擺放在20年前的位置,時間也一下子回到了20年前。這是“打開天空”展覽的原件,甚至木架子也是為當時展覽特別定做,且一直在藝術家身邊保存完好。展出的新作《痕跡之形》一件裝置作品的局部,依舊使用了陶瓷材質,但造型趨于抽象。“《可延續的梯形風景》在2003年展覽后,就沒有展出過。”劉建華說,“此次新舊兩件作品跨度正好20年折射出藝術創作的變化,可以感受到時空跨度,也請觀者自去體會和想象。”

2023年,“二十周年特展”中,劉建華作品《可延續的梯形風景》,右后為2022年的裝置作品《痕跡之形》的局部

此次展覽集合了開館展36位藝術家中的28位,除了極個別的藝術家之外,館方都發出了參展邀請。但經歷了20年,有些藝術家如今已經不再從事相關的創作,他們考慮再三后決定不參展;也有幾位藝術家因為沒有合適的作品或身體原因沒有參加,還有一位藝術家已經故世。“我覺得每位藝術家都對這個展覽傾注了特殊的情感,我們非常感激這些參展藝術家。”曾玉蘭說,“28位藝術家都按策展想法提供了早期的文獻和近期的新作,所以是一個非常豐富的展覽現場。同時也是一個回應20年歷史的展覽,所以缺席的藝術家們仿佛在場,而在場的藝術家則會以新舊作品的對話讓我們感知到他們的變化。”

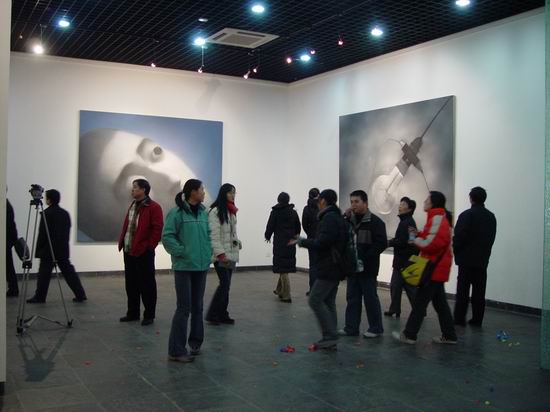

2003年,多倫現代美術館開館展“打開天空”展覽現場,后為張曉剛的作品

2023年,“二十周年特展”展覽現場,左至右依次為丁乙、李山、張曉剛作品

在美術館三樓,尹秀珍的作品也在2003年開館展的位置,甚至連懸掛作品的部分掛鉤都是當時遺留下的。2003年的作品名為《緊急逃生》,使用了民航飛機的安全指南圖像制作了12幅窗簾。當時的作品基于“911事件”后,世界進入了反恐時間。 20年過去了,世界發生了巨大的變化,但人類仍然面臨著各種共同的緊急狀態。此次作品名為《同舟共濟》,依舊使用了安全指南的底圖,卻在追求高像素、高保真的今天,使用了模糊的圖像,使作品抽象化。“但如果拍一張圖片,你能夠清楚地看到大家處于一艘救生船上,但是視覺上卻是模糊的,這也是一種關系。”

2003年,多倫現代美術館開館展“打開天空”中,尹秀珍的作品《緊急逃生》。

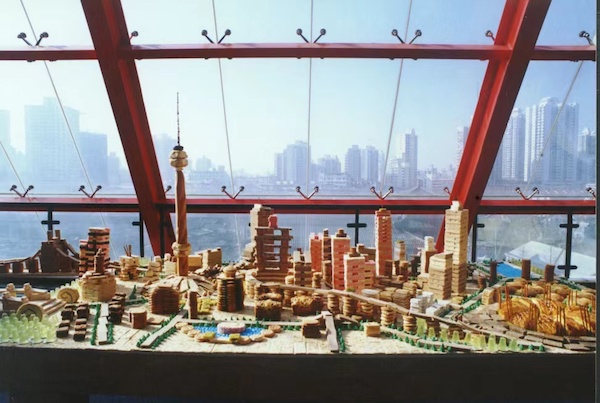

而在三樓展廳中,最為醒目的無疑是宋冬的作品《再吃城市》,也是對其開館展《吃城市》的一次復現。“這是我做的第29座城市,這件作品在過去20年中一直持續,但每次在不同的城市中呈現會有所不同,觀眾‘吃城市’的反應也會不同。”這也是宋冬首次在同一個場景下再現“吃城市”,相比20年前,呈現出更大的場景,也加入了帶有歷史痕跡,以及個人與集體記憶的家具。“時隔20年,世界和城市都發生了翻天覆地的變化,新與舊的更替、城市化的擴張、世界格局的巨變,以及正在進程中的世界新秩序的建立,都成為《再吃城市》的背景。”宋冬說。

2003年,多倫現代美術館開館展“打開天空”中,宋冬的作品《吃城市》。

在展覽現場,宋冬拿出了2003年拍攝的照片,當時多倫現代美術館的窗外的景致與如今已然有了變化,城市更是日新月異。窗外遠處駛過的輕軌(地鐵3號線)與作品場景構成對話,也顯示出城市的步履不停。在展覽開幕后,這件作品將進入另一個階段,這座由藝術家和志愿者共同用甜點搭建了四天的烏托邦之城,以被食用的方式摧毀、坍塌。建造、摧毀、重建,讓人想到了歷史上幾乎所有城市的經歷。

2023年,“二十周年特展”展覽現場,觀眾正在“吃”由甜點搭建的“城市”。

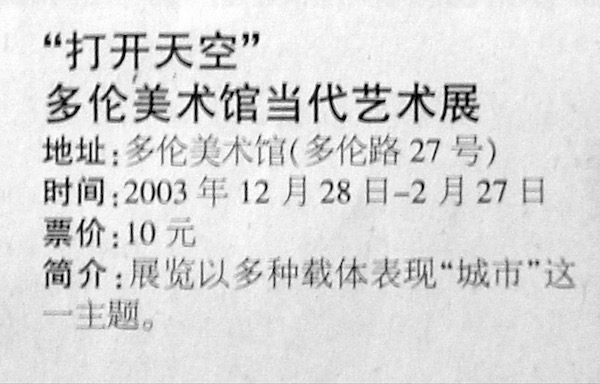

2003年的《東方早報》將“打開天空”展覽概括為“以多種載體表現‘城市’這一主題。”如今看來,對城市的探討依舊具有意義。

2003年,《東方早報》上發布的“打開天空”展訊

重返現場,看20年的變與不變

在展覽開幕同日舉行的座談會上,各地參展藝術家像是老友重逢,回憶2003年的場景,生出不少感慨。“20年前,當代藝術被稱為前衛藝術、實驗藝術,是沒有空間展示的,多倫現代美術館的建立,是首次將當代藝術作品放入中國大陸的美術館空間。”藝術家施勇說。

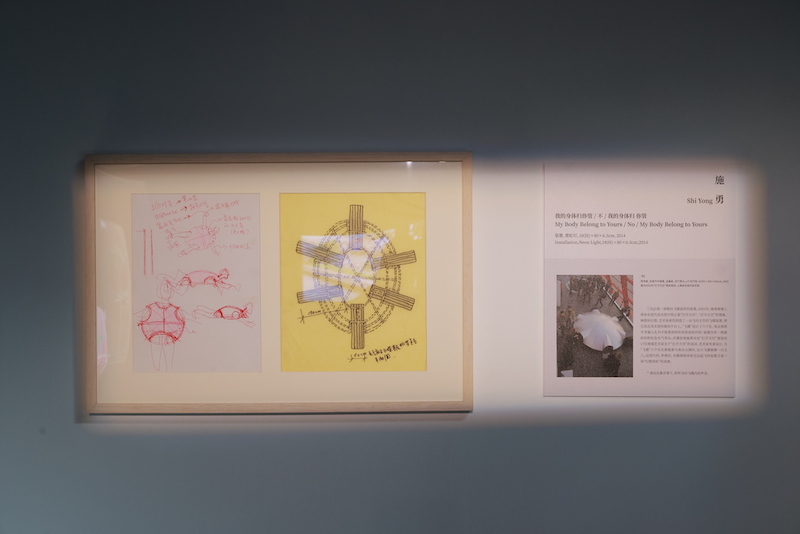

2023年的展覽中,展出了2003年施勇展覽作品的方案,并播放著當時施勇與部分參展藝術家的對話。

在場藝術家也談及,2003年參加巴黎蓬皮杜中心舉辦的中國當代藝術展時,為了省錢,多人擠一間住的場景。那么,20年前這些藝術家先鋒,而現在他們成為了某種意義上的權威的,這種變化是否影響他們藝術創作?

對于這個問題,曾玉蘭認為。這取決于藝術家如何定義自己的身份。如果他始終把自己定義為一個藝術家,就不會停止探索和實驗的腳步。藝術家應該是知識分子的角色,需要始終保持著一種謹慎思考和自我反思。“所謂的‘功成名就’是外部給予的,是藝術家自己無法控制的。但如果藝術家將自己定義為權威、標桿、成功者,那么也就脫離了藝術家的本質,結果就是停止探索和思考的腳步,作品也會相應地受影響,而未來也必然會遭遇瓶頸與危機。”

2023年展覽現場,史金淞作品《未來詩學研究·竹譜》

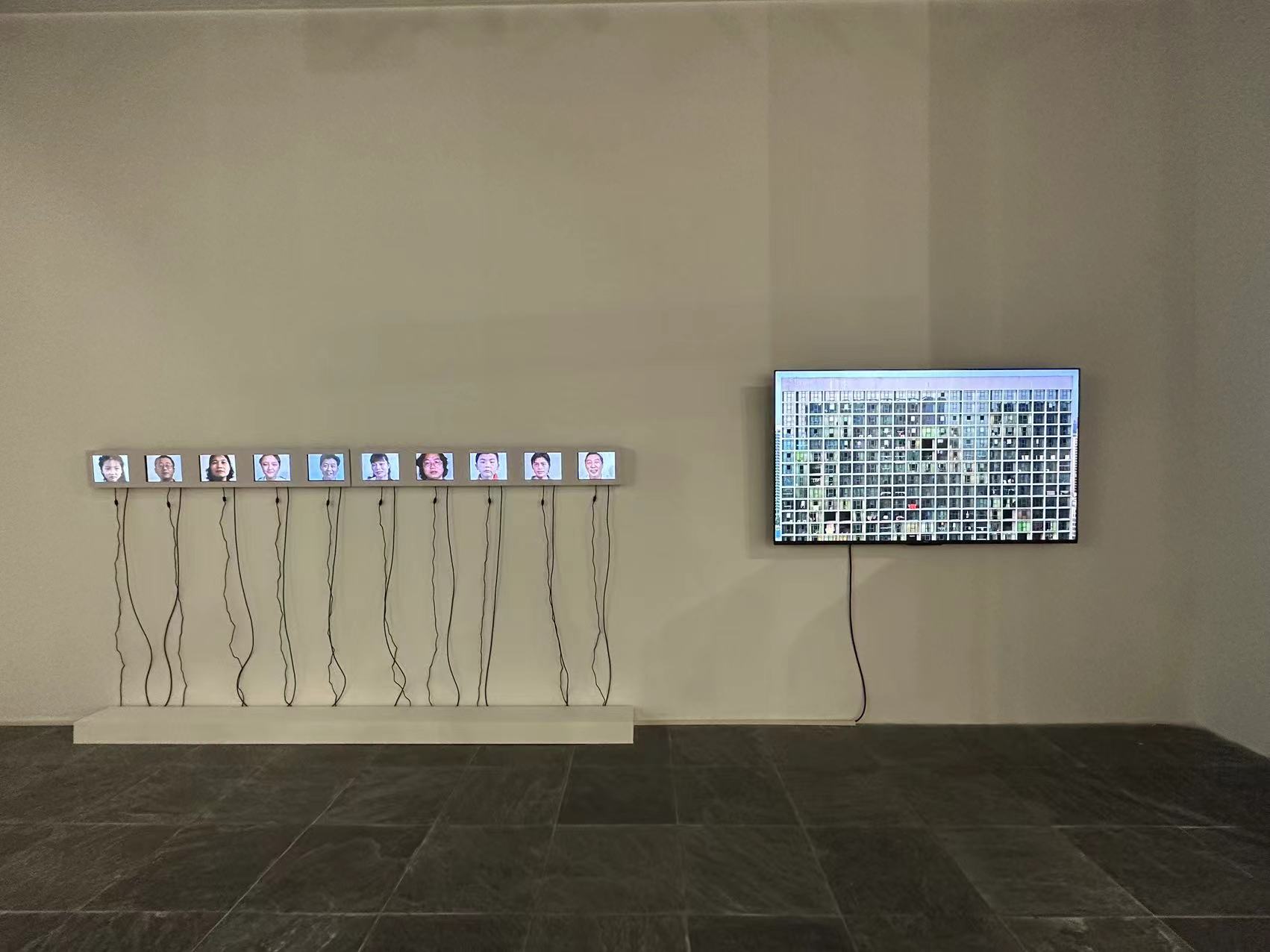

在展覽中,張培力一直是錄像藝術的實驗與探索者。在展覽中,2003年的參展作品《祝你快樂》和相對較新的作品《正面拍攝的公寓》并陳,觀眾能看到藝術家持續保持著以錄像藝術的特質切入公共性話題的敏感度。徐坦也提及,“要一直做學生”。

展覽現場,張培力2003年的參展作品《祝你快樂》(左)和相對較新的作品《正面拍攝的公寓》(右)

“對于此次參展的藝術家,無論商業上成功與否,我們要感謝他們對于我們這類非營利機構的信任、支持和理解。從美術館的角度,這次的展覽呈現的是一個相對客觀的現實:商業上的成功,恰恰也反映了藝術生態的變化,讓我們思考20年前與當下的不同。”曾玉蘭說,“這次展覽里也有一些藝術家按通常的標準不是很成功,沒有很大的名氣,甚至一些藝術家可能連身份也發生了很大的轉向,這也是一種現狀。我們不會繞開這些‘不成功’的藝術家和負面的問題去呈現一個‘群星云集’的華麗的大展,這也是多倫現代美術館作為機構的一種態度和立場。”

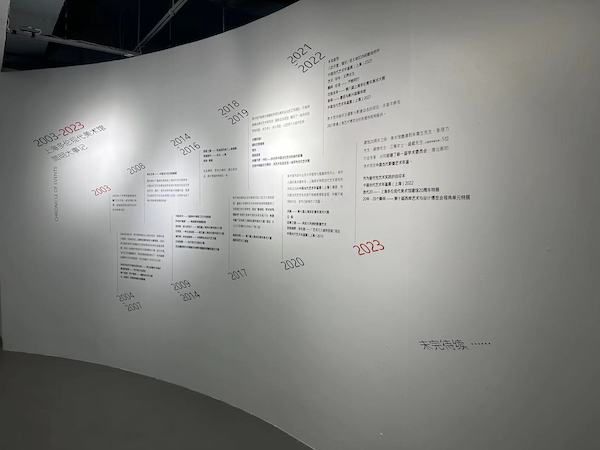

上海多倫現代美術館大事記

28位藝術家藝術創作發展路徑的不同切面,展現他們所共同關聯的中國當代藝術在2003 至2023年這二十年間的生態與變化。展覽也呈現了機構自身歷史的二十年,編織中國當代藝術的微縮景觀。多倫現代美術館以活力、感召力,把藝術家們重新聚集一堂、重返現場何嘗容易。

2023年展覽現場,楊振中作品

“‘迭代20’上海多倫現代美術館建館二十周年特展”參展的28位藝術家是:李山、沈少民、隋建國、胡介鳴、李路明、徐坦、張培力、張曉剛、楊千、周嘯虎、翁奮、丁乙、劉建華、沈也、施勇、尹秀珍、朱加、王友身、顏磊、宋冬、楊振中、史金淞、王興偉、金江波、劉韡、向利慶、徐震°、梁玥。

據悉,展覽將展出至2024年2月28日。展覽期間還將舉辦一系列與“迭代20”主題有關的講座和公教活動。