- +1

一切都有裂痕,這才是光照進的方式:2018紐約夏日的碎片

紐約是個碎片。曼哈頓、布魯克林、布朗克斯、皇后、史泰登島,五塊拼圖,橋梁和隧道把它們連起來。但老紐約客也迷路也抓狂,這些年里,路名改得多了起來。

去年冬天他們在塔潘·齊(Tappan Zee)大橋上集會,抗議帶有荷蘭開拓者和印第安原住民意涵的老名,在用慣了的六十多年后,突然被官方改成了“馬里奧·科莫州長(Governor Mario M. Cuomo)大橋”,此君是前任州長,也是作為民主黨人的現任州長的親爹。紐約指定城市地標曼哈頓市政大樓在矗立了百歲之際,也在2015年被改了名,現在叫“大衛·丁金斯(David N. Dinkins)市政大樓”,他是紐約第一位也是唯一的黑人市長、民主黨人。紐約是掩飾不住的優越感,政治領袖、商務精英、文人雅士,風云際會;紐約是民主黨人的藍色版圖,永遠“文化先進”,永遠“政治正確”。但物極必反,一切都無定數。你很難依戀某個特定的場景,這才是紐約的現實之處——它不羈浪蕩,是一堆碎片。

不確定“性”

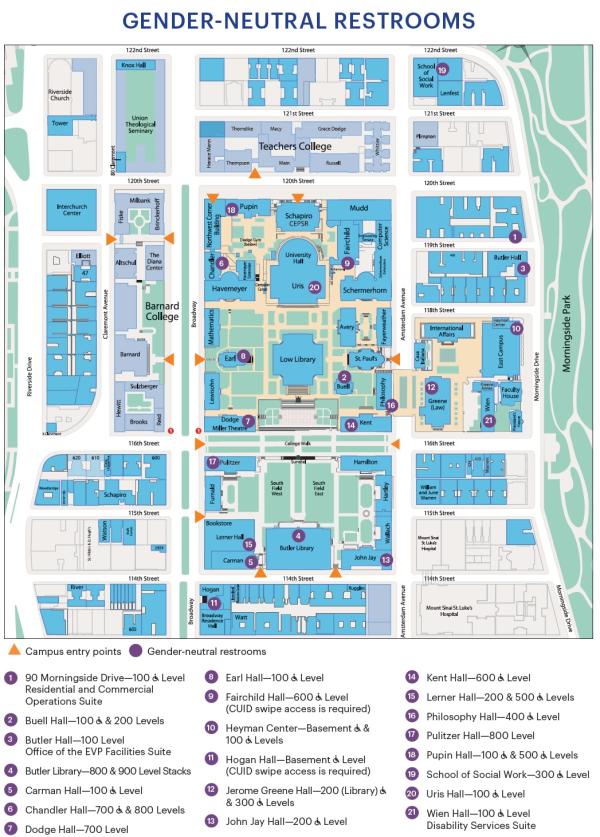

原因也許是,紐約除了不確定性,一無所有。其實連“性”,在紐約也未必可以確定。今年夏天去哥倫比亞大學拜訪人類學的前輩老教授時,確實在該校的廁所門上看見過貼條:“請選用最適合你社會性別的廁所。查詢校內中性廁所,請見下列網站或下載下列應用軟件。”請注意,是說“社會性別”,這座頂級學府顯然沒有把現任總統特朗普放在眼里,他在去年2月就推翻了前任總統奧巴馬的“跨性別廁所令”,后者曾要求“各公立學校”“允許學生根據自認定的性別,不必依照出生時的生理性別來使用衛生間和更衣室。”美國很多地方隨即冒出不少標有“任意性別(whichever)”標志的廁所,我倒覺得大不如寫上漢語的“隨便”來得爽。

去年冬天,我去曼哈頓一所知名小學聽課,據說家長們大多是銀行白領,一進學校,教務長就提醒我,該校在建設“性別包容性(gender inclusive)學校”,“男孩”和“女孩”屬于禁忌語。“那我怎么說呢?”“你一定要說那個意思,就說‘穿藍色衣服的’和‘穿粉色衣服的’。”我學過社會語言學,但還是有點不明白,“那么,如果他們都喜歡穿藍色的衣服呢?”當我聽說“爸爸”和“媽媽”這兩個詞也因為可能會導致性別誘導,也在禁忌之列時,我第一次困惑于作為讀書人曾經相當尊重過的紐約的“政治正確”了。帶著誨人不倦的教務長對我的深刻的擔憂,我去到我的調查點,講給建筑工地上的波蘭裔工人們聽,沒料到他們直接就不禮貌了:我不是我媽生的,難道是他媽的養的?

當你覺得紐約可以如此這般撒丫子“隨便(任意性別)”的時候,也有人千萬分地確定起女性的生理性別來:“我也是(Me too)”運動在《紐約客》點燃了燎原之火,驚若了寒蟬的男漢子們從去歲寒秋一片片凋零,到今夏,故事突然有趣了起來。其中的關鍵人物女演員艾莎·阿基多(Asia Argento)在2017年5月的戛納電影節演講,細節豐滿地指控絕對有“國際地位與聲譽”的導演韋恩斯坦(Harvey Weinstein)性侵;然而今年8月的《紐約時報》報道,她向指控她性侵的時年17歲的少年,支付了38萬美元的封口費。“性暴力是關于權利和特權的。即使作惡者是你最喜歡的女演員、活動人士或教授,這一點也不會改變。” “我也是”運動的發起人塔拉納·伯克(Tarana Burke)毫不猶豫地聲明這般,而運動領袖羅斯·麥高恩(Rose McGown)卻為她的戰友打起了圓場:“我們誰都不清楚事情的真相,會有新的情況被揭露出來的。還是和善些吧。”然而,好玩的,她也曾經說:“與已知的施害者共事過的人,只需做三件簡單的事:相信幸存者,為把工作和錢包置于正義之前而道歉,狠狠痛擊并譴責。如果做不到,你就是道德的懦夫。”紐約大學今夏也有反轉的戲碼。女權主義教授阿維塔爾·羅內爾(Avital Ronell)被她的前研究生、男同性戀者指控長期性騷擾,校方調查后暫停了她的工作。隨即學界最著名的女權主義者們聯名上書,要求被她們證明“優雅、機敏和有智識擔當”的女教授“理應得到與其國際地位和聲譽相當的特權”。在掌握所有事實之前,人們應該如何嚴肅對待一個人名譽和職業生涯毀滅的可能?如何即使不論男女或者非男非女也要始終保持清醒的理性?乃至說確保頭腦與生殖器的必須分離或者不可分離——我們以為自己是理性的,一言一行都有其道理。但事實上,我們大部分的行為都有我們根本無法了解的隱蔽的動機。

暴力的歡愉

《欲望都市(Sex and the City)》里活色生香的紐約,迷幻著曾經中年危機的我們。里面的米蘭達,情理之中意料之外地與酒保戀愛,還從曼哈頓搬去了布魯克林。我因此知道了布魯克林是工人階級的聚居地。開播20年后,飾演米蘭達的尼克松女士非常紐約地攜女友高調出柜,競選紐約州長;而布魯克林高樓拔起,成了新晉的小清新地標。房租高企與時尚新潮,曼哈頓和布魯克林一拒一迎,越來越多的千禧一族涌向后者,也和當年的米蘭達一樣,在灰蒙蒙的本地平民里晃著眼——年輕人的理想主義和中年人的現實主義,互相看不上眼,對逼之下,紐約畫星條旗的民間畫家勒貝多直接在旗幟上吼出來:“不要踩著我”!一項民意調查發現,在18歲到24歲的美國青年中,支持社會主義的比支持資本主義的比例要高,這點我是信的,但是我不信美國年輕人的左派激進主義和我這個中國中年婦女生活其間的主義真的是同一個主義。

從去年夏天,美國就開始彌漫類似文化“清算”的熱風。多地拆除了南北戰爭中聯盟軍羅伯特·李將軍的雕像,弗吉尼亞為此發生騷亂并出現人員傷亡。9月,中央公園內的哥倫布雕像遭到污損,底座上刷上了“仇恨不可以被寬恕”,并有威脅性的語句:“還會有事發生”。10月,自然歷史博物館門前矗立了78年的前總統羅斯福的雕像底座被潑了紅漆。前者被指啟動了歐洲對美洲的殖民統治,后者因有過“白人優越”的表述而被認定為“紐約白人霸權最顯著的象征”。——從歷史的長河里拖出來孤零零地示眾,歷史人物瞬間變成“爭議人物”,甚至被批評有過涉嫌種族滅絕的法西斯行徑。對某些美國人而言的“開國元勛”無非另一些人的“大奴隸主”罷了。特朗普道出美國人的難堪:“難道我們還打算把華盛頓和杰斐遜的雕像也拆除了嗎?”有人懷疑這些都是“反法西斯運動組織(Antifa)”所為,這是美國一個自定義的反法西斯激進組織,他們使用直接行動,騷擾他們認定為法西斯主義、種族主義和右翼極端分子的人。他們既有網上“文斗”,又有線下“武斗”,“文攻武衛,針鋒相對”。當代中國人應該比較熟悉這類場景,覺得這些做法比較眼熟吧。歷史的余音裊裊不絕:“革命無罪”仿佛永遠是“政治正確”的,可是誰有資格來定義革命以及誰革誰的命呢?

“暴力的歡愉,終將導致暴力的結局”,莎士比亞寫下這句話,是否也指文化的簡單粗暴呢?一個極端的例子是,美國國旗竟然也成為被“革命”的對象。福克斯新聞頻道8月21日報道,一名叫保羅的民主黨男子在俄勒岡州波特蘭市參加反右翼機會時,被擊裂頭骨,原因是他扛著一個“法西斯標記”——星條旗!保羅覺得共和黨人愛用國旗以至于國旗要變成他們的了,“民主黨人要把它奪回來”,但他恐怕“太傻太天真”了。他的國旗被兩名黑衣蒙面的“反法組”成員奪下,另一蒙面者用黑布袋中的鈍器把他的頭蓋骨敲開了10厘米。連紐約的共和黨飛地史泰登島,星條旗也漸成被撕毀和爭奪的對象。當地日報《史泰登前進報》去年夏天就報道過島上的盜毀國旗事件,監控顯示多名青年用鏡子遮住面部,三人一組撕扯下社區居民家門口的國旗。今年六七月間又有多起見諸報端。8月17日報紙上赫然出現了芳鄰德利斯的大名和照片——他門前的“細藍線”國旗都被人粗暴扯下,“我從1963年就住在這個社區,沒跟人結過怨。警察不容易,我敬重他們。這些家伙怎么可以侵犯我的私人財產?”7月里,另一街區的托馬斯家的旗桿被折斷,幾戶街坊的星條旗都在半夜被扯下,勒貝多馬上聯系,要給他家的外墻全畫上國旗,“看丫的再怎么扯吧”。結果托馬斯的太太有些害怕,畢竟家里還有三個很小的孩子。托馬斯只能婉拒了勒貝多的好意,但在家門口插上了更多的國旗,包括一面加茲登旗,“不要踩著我”!整個街區的鄰居也都如法炮制。原本寧靜的街坊一時間旌旗獵獵,真不知道是喜感還是蒼茫?

憤怒的小鳥

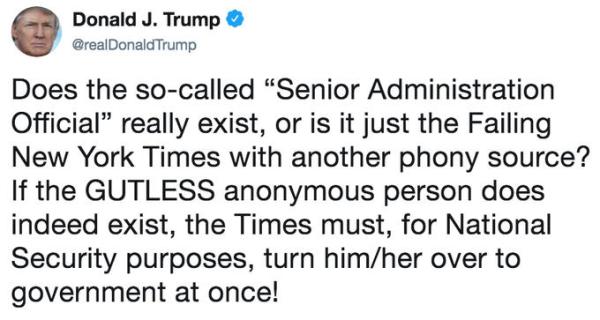

作為紐約文化主流的民主黨或曰左派,正在將一切常識道德化;也傾向于把共和黨或曰右派尤其是特朗普的某些言論僅僅當做是他們個人品質的敗壞。《紐約時報》9月5日發表評論《我是特朗普政府內部抵抗勢力的一份子》,編者按很生猛:“今天采取了一個罕見的做法,刊登了一篇匿名觀點文章”,來自于“一名特朗普政府的高級官員”,該文稱:美國目前動蕩的“問題的根源在于總統沒有道德觀念”,所以“他的政府中許多高級官員都從內部不懈努力,以挫敗他的部分議程和最糟糕的傾向,而他還沒有完全理解自己所處的這個困境。”特朗普在憋悶了半天之后被驚醒了,在自己的推特放出“憤怒的小鳥”:“所謂的‘政府高級官員’真的存在嗎,或者只是失敗的《紐約時報》引用了另一個假消息來源?假如這個匿名人士真的存在,為了國家安全起見,《紐約時報》必須把他交給政府!”

《時代(Time)》是全球發行量最大的新聞周刊,今年7月號的一期封面是:洪都拉斯小女孩葉連娜在特朗普總統面前嚎哭。這讓人不由得心生憐憫,公眾開始炮轟政府迫使骨肉分離的移民政策;但隨即劇情反轉,在美墨邊境非法越境的這個洪都拉斯小孩被多方證實并未被帶離過母親身邊。等到知道拍攝這名小女孩的攝影師約翰·摩爾(John Moore)是獲得過普利策新聞攝影獎的高級記者時,等到仔細審閱了相關的美國法律和執法實情后,你肯定不會懷疑“在與理性的永恒沖突中,情緒從未失手”。封面照片是合成的,照片力圖批評的事實也并不存在,那么《時代》周刊有沒有誤導讀者的嫌疑呢?91歲的房東老太太握著遙控器,從福克斯(FOX)轉到全國廣播(NBC),一個個頻道轉來轉去,“真是活見久了,如今怎么就一個臺都沒得看,一句話都不可信了呢?”

勒貝多今年夏天在朋友的院子里豎起了巨幅特朗普畫像。那個小裝修公司的老板告訴我,“我為此裝了監控,鄰居們也會幫我看著。”我明白他指的是2016年5月選戰正酣時,勒貝多豎過4米高的大“T”,支持特朗普,結果8月被人縱火,差點連那家業主的房子都給燒了。勒貝多告訴我,特朗普夠義氣接地氣,直接給他們打去電話,說“哥們在史泰登島上有我做靠山!”認真想,誰又是誰的靠山呢?

裂痕與光

弗蘭西斯·福山教授在介紹其最新的政治學新著《身份》時指出:“民主社會正斷裂為按照日益狹窄的身份劃分的碎片,這對社會作為一個整體展開商議和集體行動的可能性構成了威脅。在如今的許多民主國家,左派對構建范圍更廣的經濟平等的關注減弱了,轉而更多地關注如何促進各個邊緣群體利益,如少數民族、移民、難民、婦女和LGBT(作者注:女同性戀、男同性戀、雙性戀和轉性者)群體。與此同時,右翼將其核心使命重新定義為對傳統民族身份的愛國式維護,這種身份通常明顯是與種族、族裔或宗教相關”。壞事未必都是壞人干的,人類歷史已經有過多少次斷送于烏托邦之夢?

第五大道特朗普大廈前時有抗議者和支持者輪番上演各自的劇目,游人們也樂于以他們為背景,拍下最紐約的一景。我不知道如何評價紐約人對特朗普的情感,能想到的只有勒龐在《烏合之眾》里寫下的句子:“人們從未渴求過真理,他們對不合口味的證據視而不見。假如謬誤對他們有誘惑力,他們更愿意崇拜謬誤。誰向他們提供幻覺,誰就可以輕易地成為他們的主人;誰摧毀他們的幻覺,誰就會成為他們的犧牲品。”

紐約的這個夏天實在是太悶熱太躁亂了,各色媒體為我所用地斷章取義,國會大法官卡瓦諾的確認聽證會接近無賴罵街;9月6日傍晚馬克·萊文(Mark Levin)在美國廣播公司(ABC)的脫口秀里,抨擊著《紐約時報》匿名信以及相關做派的“深刻危害和十足流氓”。這個寫過《自由與暴政》的百萬量級暢銷書作者,直言不諱,“我不管特朗普是誰,他是誰不重要,重要的是美國的三權分立的體制。左派的激進主義正在敗壞體制,撕毀美國。我捍衛的是自由,這是這個國家的基石。”他每天傍晚都這么吼2個小時,中氣十足。當我準備收筆的時候,收音機里傳來另一種金燦燦的氣力:9月3日,全球最大的鞋類與服裝品牌耐克公司發布最新視頻廣告,以反對美國國旗而出名的卡佩尼克(Kaepernick)為其配音,廣告中的他不像運動員,更像是呼號口號的“革命者”,他的兩句臺詞是:“去相信,哪怕犧牲一切。”還有一句是,“不要問你的夢想是否瘋狂,要問是否徹底瘋狂”。唯有犧牲多壯志,爭議人物倒真是自帶流量的,哪怕是在美國的勞動節假期。耐克是“想做就做(Just do it)”了的,資本的邏輯一如資本的貪婪,政治的邏輯一如政治的兇殘。

紐約的一群語言愛好者做過一項有意思的調研,發現在這個超級都市中,正在使用著的語言超過八百種,難怪紐約有它無以倫比的嘈雜。想想因為語言的不通,人類永遠無法建成通向天堂的巴別塔,而在紐約更是難上加難的時候,心里就難免悲傷,甚至煩躁。好在每次從史泰登島到曼哈頓,到圣喬治碼頭乘坐渡輪,船行至在上紐約灣,遼闊的水面總會一下子讓人安靜下來。靠近自由島的時候,還能非常清晰地看見自由女神像,那真是難以名狀的惆悵與安慰。“思想解放與人身自由(liberal and freedom)”是美國人常常掛在嘴邊的熟語,這兩個英文單詞都可以翻譯成“自由”;而“自由女神”(Statue of Liberty)其實更多指的是“思想的自由”。紐約的不確定性,恐怕就是她思想解放的產物吧,破壞的動能與撕裂的張力,生成了這座城市讓你如此憤怒又這樣感動的豐富與激情。

也好吧,就像萊昂納德·科恩(Leonard Cohen)有首歌里唱的,“一切都有裂痕,這才是光照進的方式”。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司