- +1

電影技術變革史

回望電影產業發展,每一次變革背后,都離不開發明家與電影創作者的共同努力。而那些針對技術應用的爭議與質疑,終究無法阻擋歷史的車輪滾滾向前。

作者 | Moker

編輯 | 布魯斯

導語

電影工業誕生一百多年來,從黑白“默片”到有聲的彩色電影;從簡單的靠真人演繹與二維動畫,到科幻、戰爭各類影視題材百花齊放;從2D到3D,各類道具、特效技術的發展,電影的內容更加豐滿,觀感更加真實。

進入流媒體時代,電影的播放早已不僅限于大熒幕,隨時隨地觀影,發彈幕 、評分、分享,拓寬了電影的傳播渠道。

近些年,AIGC制作電影從紙上談兵成為現實,讓我們看到了電影產業發展的另一種可能。

回望電影產業發展,每一次變革背后,都離不開發明家與電影創作者的共同努力。而那些針對技術應用的爭議與質疑,終究無法阻擋歷史的車輪滾滾向前。

PART 1 發明家的參與,奠定核心技術雛形

電影,本質上是一種視覺藝術作品。1888年10月,法國發明家路易斯·普林斯(Louis Le Prince)利用改進版的單鏡頭攝影機配合柯達公司生產的紙質膠片拍攝了《朗德海花園場景》(Roundhay Garden Scene)。這是世界上第一部電影,長度只有兩秒,拍攝于英格蘭的奧克伍德莊園。

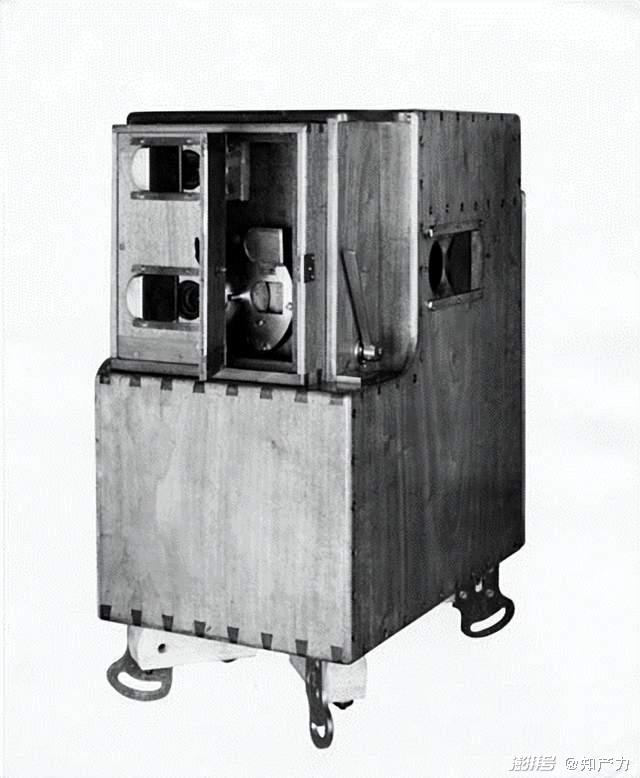

(Le Prince, single-lens camera, 1888, 來源網絡)

為了讓圖像動起來,身為攝影師的普林斯利用他掌握的工程學知識,潛心研究了數年之久,并將其研究成果申請了專利。

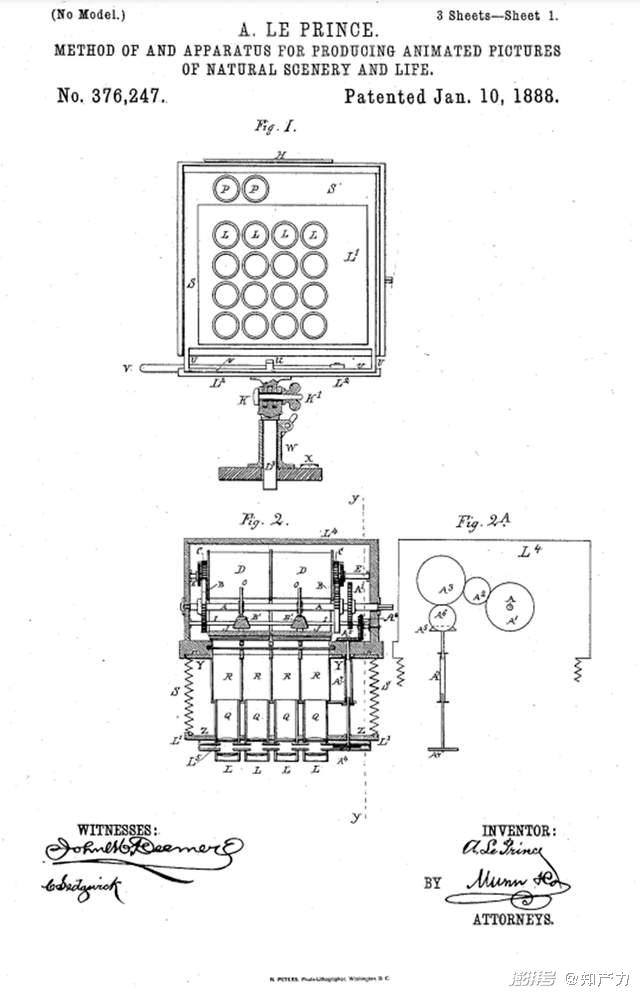

(Method of apparatus for producing animated pictures of natural scenery and life, US376,247)

1888年1月,普林斯申請的“一種自然風光和生活動畫圖片制作裝置的方法”在美國獲得專利。該專利描述了一種由接收器或者照相機與傳送器、立體視鏡組合形成的裝置,能夠使快速投射到精細研磨的平板玻璃上的圖片,通過“攝像接收器”在觀眾的視角中呈現出運動的效果。

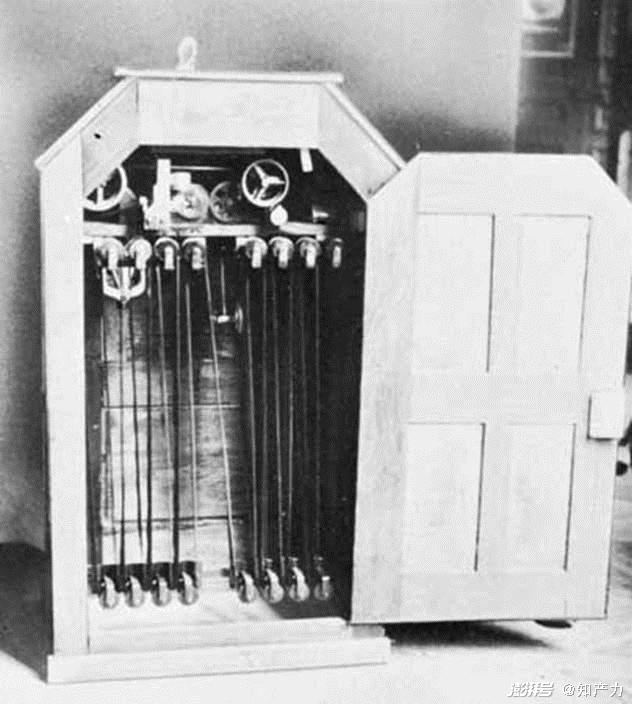

(16 lens camera and projector,Made by Louis le Prince)

普林斯聲稱,該專利描述的設備可以用作電影攝影機,幀率是每秒16幀,傳播介質是玻璃板和伊士曼紙膜。

之后,普利斯又試圖在英國申請類似的專利,但只是在美國專利的基礎上為設備添加更多的鏡頭。他在最終的提交版本中,他提到了一句關于“單鏡頭系統”的描述,但后人認為,這一簡單的描述并不足以使他改良的單鏡頭相機獲得專利保護。

彼時,西方的照相技術已經相對成熟,但讓影像動起來還是一件稀奇事。美、英、法、德發明家們,都在研究活動影像技術。相較于普林斯將影片留作家庭內部欣賞,有的發明家開始嘗試向商業化邁進。

想要通過放電影賺錢,首先要讓更多的人看到內容,并且盡可能延長播放的時間。

留聲機電燈泡的發明人——托馬斯·愛迪生(Thomas Edison)和他的助手W.K.L.迪克生(W.K.L.Dickson)設計了一臺制作和放映活動影像的機器。

(kinetograph camera,patented Aug, 1897, US589,168)

1891年,愛迪生和迪克生將活動電影攝影機(Kinetograph camera)和活動電影放映機觀影箱(Kintograph viewing box)申請專利。

(Kintograph電影觀影箱)

觀眾只需要投入一枚硬幣,就可以通過設備上孔隙觀看影片。放映的原理是,讓膠片在設備中以一定的速度移動到鏡頭下方,當每一幀畫面通過鏡頭時,快門都會發出短暫的閃光,這種視覺暫留現象,使得一系列相對靜止的畫面,在移動中以運動圖像的形式呈現出來。

有了賺錢的設備,愛迪生和助手便著手做內容。1893年,兩人將在新澤西的實驗室改造成了一間小型的攝影棚, 命名為“黑瑪麗”(Black Maria)。當時,影片放映的最大長度不過20秒,內容大多是體育人物的風采還有簡單的喜劇小品。

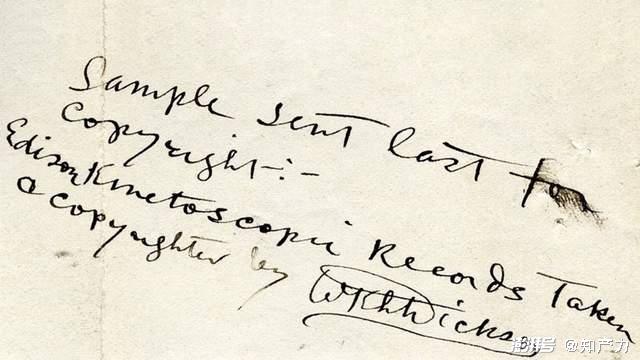

(愛迪生的助手迪克生向美國國會圖書館詢問版權申請的狀態,照片來源:WIPO)

1894年1月,愛迪生工作室制作的電影Blacksmithing Scene (filmed 1893)在美國獲得版權注冊。這是迄今為止第一部獲得版權登記的電影作品。

1894年4月14日,霍蘭德兄弟在紐約百老匯開設了第一家活動電影放映室,拉開了電影商業化的序幕。

資料顯示,觀眾支付25歐元的入場費即可觀看電影,近500人成為首批電影的受眾。這家電影播放室運營的第一年,每月收入在1400美元,運營成本估算在515美元左右。其中,接近一半的運營成本,是設備費用和電影版權費——

具體而言,每臺電影播放機,愛迪生收取250美元的費用。經銷商可以將機器自用或者轉售給其他經銷商。播放的影片需要另外付費,單部影片定價10美元。

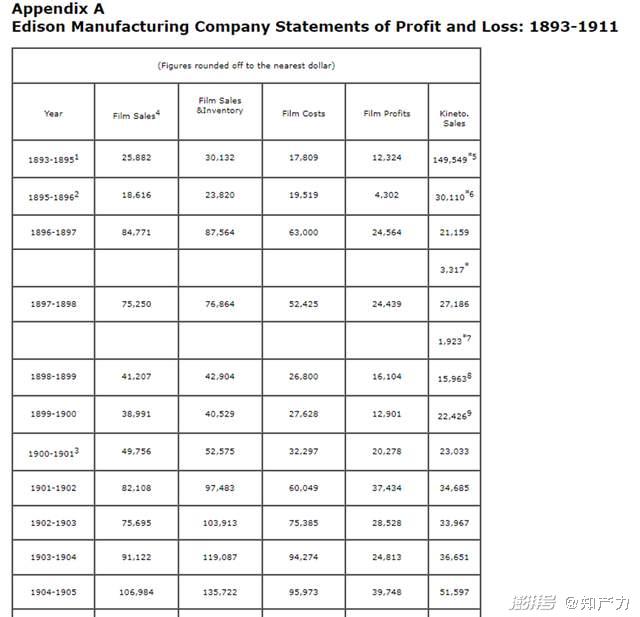

(愛迪生制造公司業務損益統計,1893-1911;圖源:Before the Nickelodeon Edwin S. Porter and the Edison Manufacturing Company, author Charles Musser, 1991)

商業化不到一年,通過銷售觀影機、膠片和輔助用品,愛迪生制造公司(Edison Manufacturing Company)的銷售額約合17.8萬美元,利潤超8.5萬。

但在房間內放置多個固定機位的播放器,并沒有在根本上解決受眾人數有限的問題。電影熒幕出現之后,這種電影放映室很快走向了沒落。

第一次真正意義上的電影公映發生在1895年3月。由法國人路易·盧米埃創作的《工廠大門》(Workers leaving the factory)在巴黎進行了公映。之后,這部電影為科學和商業群體播放了六次。電影的播放采用的是路易與兄弟奧古斯特共同發明的一種移動式放映系統。

(LUMIèRE CINEMATOGRAPHE, 1895,CREDIT: SSPL/GETTY IMAGES)

該發明得益于父親安托萬的啟發。1894年,安托萬在巴黎參觀了愛迪生的電影放映機展覽。返回故鄉里昂之后,他向善于發明的工業制品兄弟倆展示了愛迪生的膠片,并鼓勵他們嘗試開發更加輕便的放映機,并將影像投放到屏幕上,讓更多的人看到。

之后,兄弟倆潛心實驗,很快就發明出重量只有5公斤,可以移動且可以通過手柄操作的放映機,并將其投入到商業活動中。

盧米埃兄弟的商業公映票價只需要1法郎,觀眾就可以看到由十部單個時長約一分鐘的短片組成的影片。最火的時候,一天放映了二十多場電影,觀眾們需要排長隊觀看。兄弟倆也因此獲益頗豐。

同一時期,英美等國的發明家也開始制作各類移動式放映機,并進行商業化運營。得益于此,電影的播放不再局限于固定的場所,甚至可以走出國門,在世界各地放映影片。

PART 2 華納兄弟的“冒險”與Technicolor的貢獻

電影誕生之后的很長一段時間,觀眾們看到的都是無聲電影。為了讓電影看起來生動有趣,有的電影院會請講評人在電影播放時進行講解,并邀請樂師伴奏。

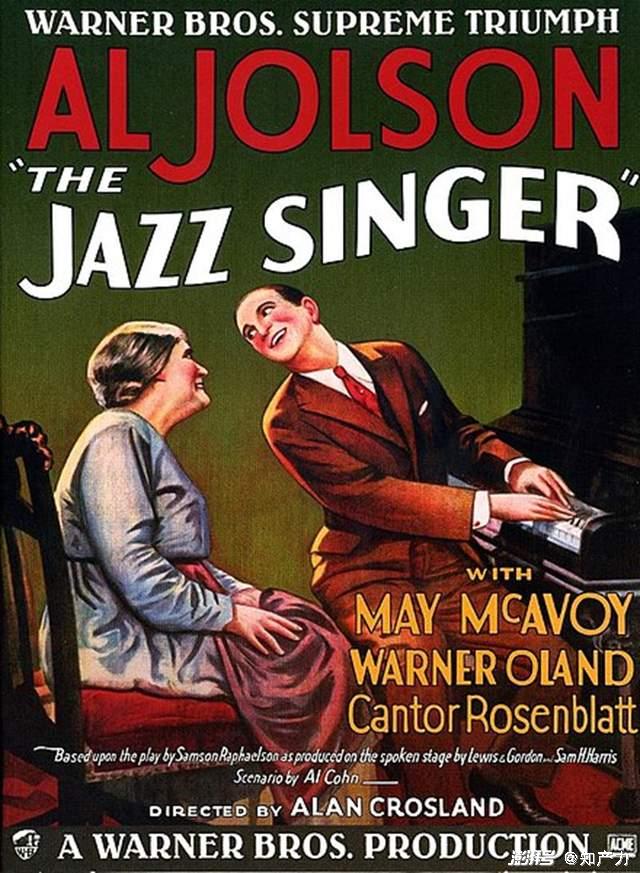

直到1927年10月6日,華納兄弟(Warner Bros)制作的電影《爵士歌手》(The Jazz Singer)上映,電影工業正式開啟了有聲時代。

(The Jazz Singer海報,1927)

從無聲到有聲的轉變,不僅是技術突破,更是觀念的革新。

這部電影上映之前,美國發明家德福雷斯特(Dr. Lee de Forest)對于有聲電影的研究已有數年時間,并且將聲音轉化為電波的技術申請了專利保護。

創新成果只有實實在在應用于產品、服務于商業,才能真正的體現其價值。1924年,德福雷斯特成立了一家唱片公司,向劇院售賣他研發的音響系統。但當他試圖向派拉蒙、環球影業的高管介紹他的發明時,大佬們持觀望態度。他們認為,將聲音植入電影當中,只會讓那個電影業務復雜化。

彼時,西方電器(Western Electric)在向電影工業推廣它的Vitaphone系統,也受到了類似的“冷遇”。該公司長期研究錄音與音響技術,是美國電話、電報公司的子公司。Vitaphone是一種聲音磁盤(sound on disc)技術,由西方電器與貝爾實驗室共同研發,可以通過手動連接到電影放映機的乙烯基光盤,實現聲音與畫面的同步播放。

剛成立不久的華納兄弟決定“賭一把”。1926年,華納兄弟拿著高盛的投資,成立了Vitaphone公司,以80萬美元的價格從西方電器手中租賃了這一技術。

《爵士歌手》電影上映當天,百老匯劇院里的眾多名流見證了這一歷史性的時刻。雖然這部電影只是讓人們聽到了幾句即興的臺詞,但獲得了極高的贊譽。評論員、電影工作者將其稱之為一場革命,認為這將極大的激發電影工作者的創作活力。

電影上映之后,獲得了高達350萬美元的票房利潤。華納兄弟在商業策略上的“冒險”,不僅挽救了自身的財務危機,也開啟了30年代美國歌舞劇風潮。

1928年5月,好萊塢的電影公司與西方電器簽訂了聲音轉換技術許可合同。在此之后,有聲技術被廣泛應用于電影制作中,無聲電影很快被市場淘汰。發明家們也通過不斷的創新,降低了錄制中的噪聲,并讓聲音與畫面的同步更加精準。后來,字幕的出現,讓電影能夠跨越語言障礙,傳播的范圍更廣。

與有聲電影的出現類似,彩色電影的普及也是一個循序漸進的過程。19世紀末至20世紀初,發明家們就已開始為商業電影增色。

1932年,美國電影《浮華世界》(Vanity Fair)上映。這是第一部采用特藝七彩(Technicolor)技術的電影。該技術利用光學原理,采用彩色濾鏡、分光鏡及三棱鏡,紀錄三色原光,并通過浸潤洗印法為黑白底片染色,最終通過電影放映機播放彩色影片。

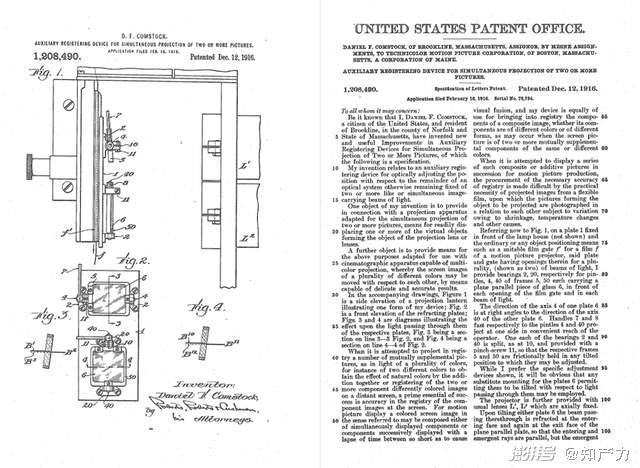

(US1,208,490“用于同時投影兩張或多張圖片的輔助配準裝置”)

該技術最早可以追溯到1916年,由Technicolor Motion Picture(下統稱Technicolor)發明并申請了專利保護。之后,經過多次技術改進,電影畫面色彩更加飽和艷麗,特藝彩色技術成為好萊塢黃金時期廣泛應用的色彩處理技術。

但Technicolor對于有色電影的技術壟斷并沒有持續太久。1950年之后,Eastmancolor、Anscocolor等更為便宜的替代方法出現,促使Technicolor開始新一輪的技術革新。

80年代,Technicolor推出名為ENR的膠片“跳漂處理”(Skip-bleach)技術,通過改變顯影劑的強度,幫助控制影片的對比度和色彩飽和度。被廣泛應用于數字電影的制作,斯皮爾伯格導演的《拯救大兵瑞恩》就用到了這個技術。

(Technicolor Creative Studios官網)

過去數十年間,Technicolor的所有權幾次易主,至今仍活躍于影視制作、廣告、動漫、游戲等領域。

2018年,專利許可授權公司Interdigital以1.5億美金的對價,將Technicolor的18000件專利收入囊中,其中包含3000件視頻編碼技術專利。2022年,Technicolor宣布成立兩家獨立上市公司——Technicolor Creative Studios和Vantiva,前者年營收7.84億歐元,后者年營收27.76億歐元。

PART 3 突破想象空間,《星球大戰》成就“光影光魔”

上個世紀30年代,電影特效(special effects)開始出現在好萊塢的各類電影制作中,為人們呈現了眾多驚奇、壯觀的畫面,也在一定程度上幫助電影公司節約了拍攝成本。

(電影《金剛》,1933)

比如,通過定格動畫(stop-motion)技術,將《金剛》中的小木偶轉化成巨猿;利用光學印片機創作一些蒙太奇片段,用來展現時間的流逝;利用活動遮片技術,實現舊鏡頭的逐漸消失與新鏡頭的展現……

但這些物理特效能夠完成的畫面相對有限,想要完成大制作,不僅是錢的問題,更需要技術突破。

1975年,美國盧卡斯影業(LucasFilm)計劃創作《星球大戰》(Star Wars)。創始人喬治·盧卡斯(Geroge Lucas)的想象之中,這部電影講述了一群正義的叛軍與邪惡的銀河帝國作戰,最終取得勝利的故事。但在當時,沒有一家特效公司有能力將盧卡斯描繪的太空場景和外星人的畫面呈現出來。于是,盧卡斯選擇自己組建一個特效團隊,完成這個看似不可能的設想。

盧卡斯成立了一個由大學生、藝術家和工程師組成的團隊,并將其命名為Industrial Light & Magic(譯作“光影魔幻”,下稱ILM)專門為《星球大戰》做特效。

ILM團隊創造了一種利用計算機控制攝像機的系統Dykstraflex,相較于傳統的特效只能將太空艦船緩慢且僵硬的移動,這個系統可以讓藍屏中的一個位置拍攝宇宙飛船模型,同時攝像機在其周圍移動,當不同的元素組合到一起時,就可以在熒幕中形成一個相對順暢的運動錯覺。

1977年,《星球大戰》成為當時最賺錢的電影之一,全球票房7.754億美元,制作成本只用了1100萬美元。之后,光影魔幻著手創作續集,并計劃在視覺特效上取得新的突破。

為此,盧卡斯聘請了計算機科學家艾德文·卡特姆(Edwin Catmull)擔任計算機圖形學部門的副主管,協助研發數字圖像合成技術。

資料顯示,卡特姆在博士論文中就提出了明確顯示彎曲塊狀物而非多邊形的突破性方法,在此基礎上提出了3D環境中的Z緩沖(Z-buffering)和紋理貼圖(texture mapping)。據稱,這正是生成逼真的CGI的決定因素。

電腦特效技術的運用,并不必然導致成本的大幅上漲。2005年,《星球大戰III 里斯的復仇》(Star Wars Episode VI The Revenge of the Sith)全球票房8.49億美元,成本只上升至1.13億美元。

(星球大戰系列電影全球票房與成本對比,來源:Statistic)

1986年,史蒂夫·喬布斯(Steve Jobs)買下了盧卡斯影業的計算機部門,成立皮克斯動畫工作室。在皮克斯,卡特姆主導開發了RenderMan渲染系統,能夠將三維模型轉化為逼真的數字圖像。1995年,世界上第一部長篇計算機動畫電影《玩具總動員》上映,這部電影制作就是應用了RenderMan技術。

2012年10月,迪士尼以40.5億美元的對價,收購了盧卡斯影業,并囊括了所有現有星球大戰電影的權利,以及基于該品牌創作新電影、電視節目和其他商品的權利。ILM也在收購的過程中并入迪士尼。

針對《星球大戰》這一經典IP,盧卡斯影業將知產保護“武裝到了牙齒”。不僅將電影中運用的各類視覺效果技術申請了專利保護,還將影片中的汽車、飛機、各類人物角色申請了外觀專利。

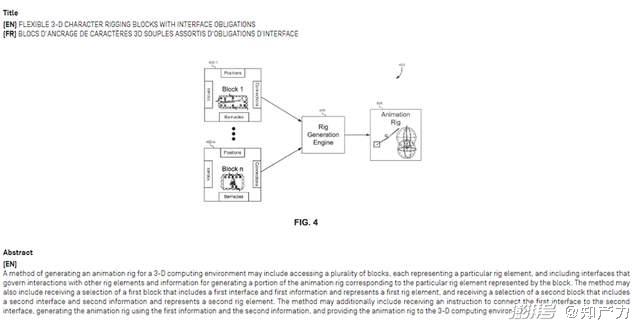

(US2014/047457描述了一種生成用于3D環境中的動畫裝備的方法)

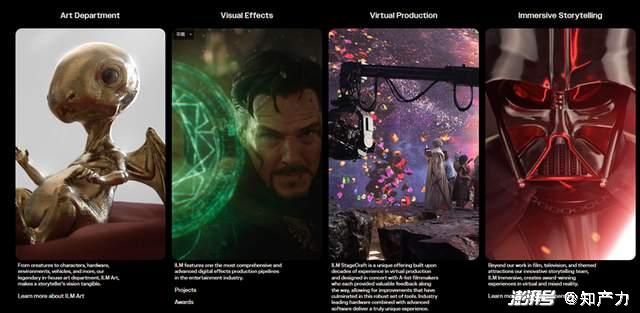

(ILM旗下業務領域,來源ILM官網)

截至2015年2月,憑借著在視覺特效領域的不斷創新,ILM拿下了15座奧斯卡最佳視覺效果獎、25座奧斯卡科技成果獎,更是唯一獲得美國國家科學獎章的特效公司。

星球大戰的成功,成就了ILM,也將電影工業帶入了計算機時代。而今,越來越多的電影特效依賴計算機技術,只有少數電影為了追求特殊的美學效果,采用物理特效。

PART 4 AIGC,電影工業的新變革?

近兩年,隨著大數據、深度學習等技術的快速發展,ChatGPT、Midjourney、Bard等AI工具的誕生與版本迭代,電影的技術升級進入深水區——從電腦特效到AI特效。

即便存在這些工具存在版權、隱私權侵權爭議,但資本不會輕易放棄這種邊際成本幾乎為零的生意。數據顯示,未來五年或將有10%~30%的圖片AI參與生成,或有600億以上的市場規模。

有多少傳統內容工作者將因為AI失去飯碗?這一論調自ChatGPT誕生之時便爭議不斷。

美國時間8月13日,代表16萬演藝人員的美國演員工會及廣播電視藝人聯合工會(SAG-AFTRA)宣布 ,他們與制片公司的談判破裂,將從即日起罷工。

(SAG-AFTRA的罷工群體聚集于洛杉磯,圖源:Chris Delmas / AFP - Getty Images)

據報道,演員(主要是群演)和編劇的同時罷工,讓好萊塢影視業面臨創設63年以來的首次全面停擺。

群演的訴求是,制片方和流媒體公司不能用人工智能技術生成的面孔和聲音替代他們。當前,一些3D掃描技術公司已經開始運用AI解決方案創造交互式3D演員模型,比如數字替身、虛擬雙胞胎。

一位為漫威工作的年輕群演表示,他們用機器掃描了她三次人臉和身體,只支付她100美元,就永久擁有了他的肖像。

群演甚至明星不想被機器取代,編劇則不愿意自己辛苦創作的劇本成為AI的素材,也不想去修改AI創作的“混亂的”初稿。

但制片方卻認為,人工智能作為輔助工具,能夠提高創作效率,節省人工。Netflix和Disney聘請AI工程師的動向,已經說明它們在快速入場。

更有甚者,文章開頭具有專業級的視覺效果,已經吸引了上百萬的觀看的純AIGC電影預告片,你知道它的制片人是誰嗎?

它不是由一家公司完成的,而是由德國大眾 ELLI 產品經理Nicolas Neubert使用 Midjourney 和 Runway 工具制作完成。從概念、故事、剪輯、音樂,都只有他一個人。

("剛開始時,一切都是不可能的。但我們都有雄心和想象力。敢于說我們為什么不能?",來源:ILM官網)

毫無疑問,電影技術革命史上的一個新時代已經到來。

(本文僅代表作者觀點,不代表知產力立場)

圖片來源 | 網絡

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司