- +1

賽迪智庫|借鑒國外經驗,加快完善中國低碳技術創新政策體系

低碳技術創新是實現碳達峰碳中和目標(以下簡稱“雙碳目標”)的關鍵舉措,是各國“零碳”或“碳中和”政策布局的核心環節。目前,歐盟、日、美、英等全球近140個國家和地區,針對各自重點領域低碳技術需求,均積極開展前瞻性政策布局和戰略推進。發達國家實踐經驗表明,實現雙碳目標需要頂層設計與技術創新的良性互動。中國正處于工業化后期發展階段,仍將長期面臨碳排放總量大、基數大等難題。賽迪研究院科技與標準研究所選取擁有完善技術政策保障的歐盟、走在低碳技術創新前沿的日本為典型案例,系統梳理了其低碳技術創新政策布局進程,認為應在完善全方位協同的政策研判機制、構建多維度融合的市場運作體系、深化國內外高層次合作互鑒舉措等三方面持續發力,提高雙碳政策激發技術創新能力,助力雙碳目標如期實現。

一、歐盟與日本通過政策引領低碳技術創新經驗

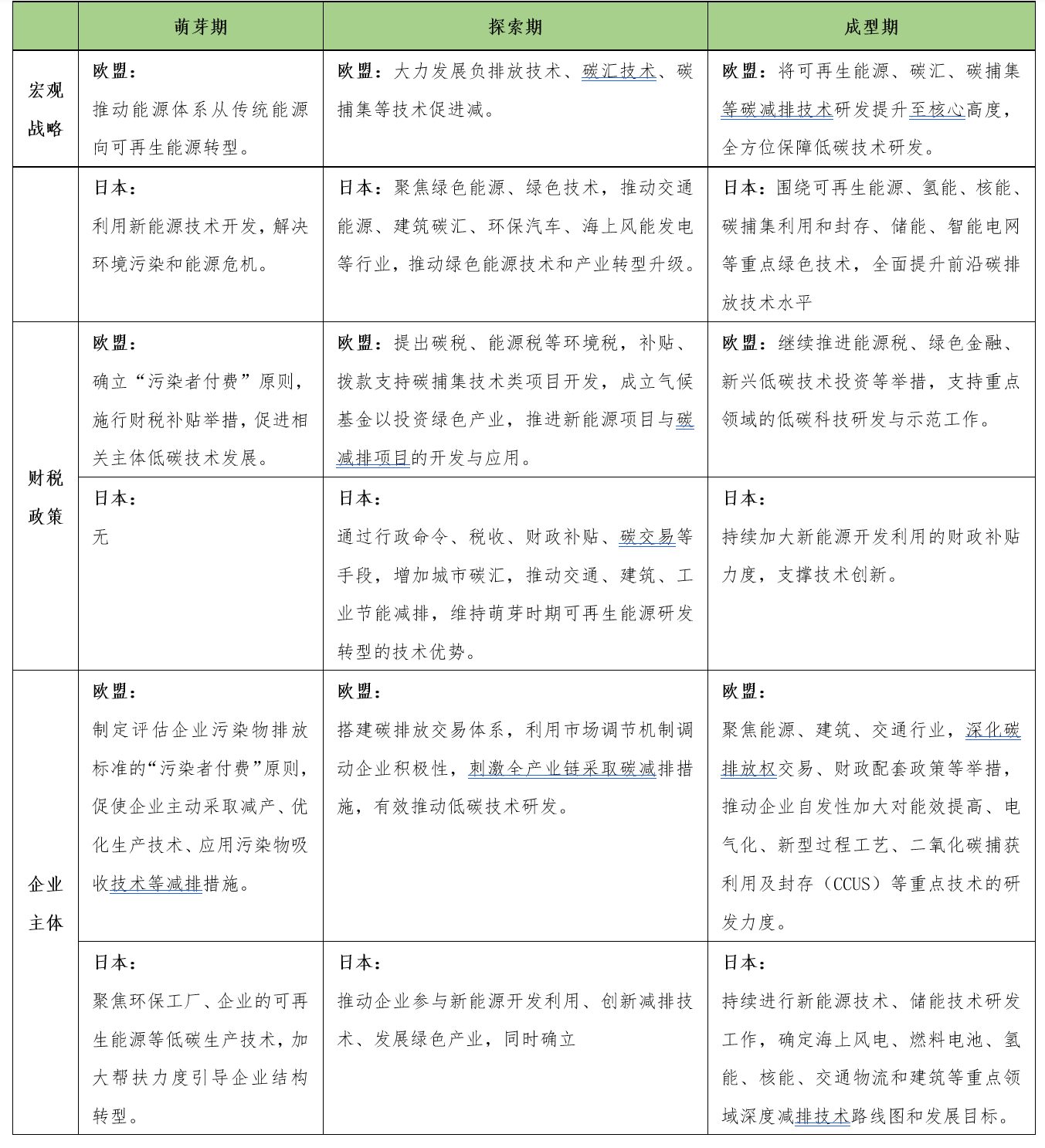

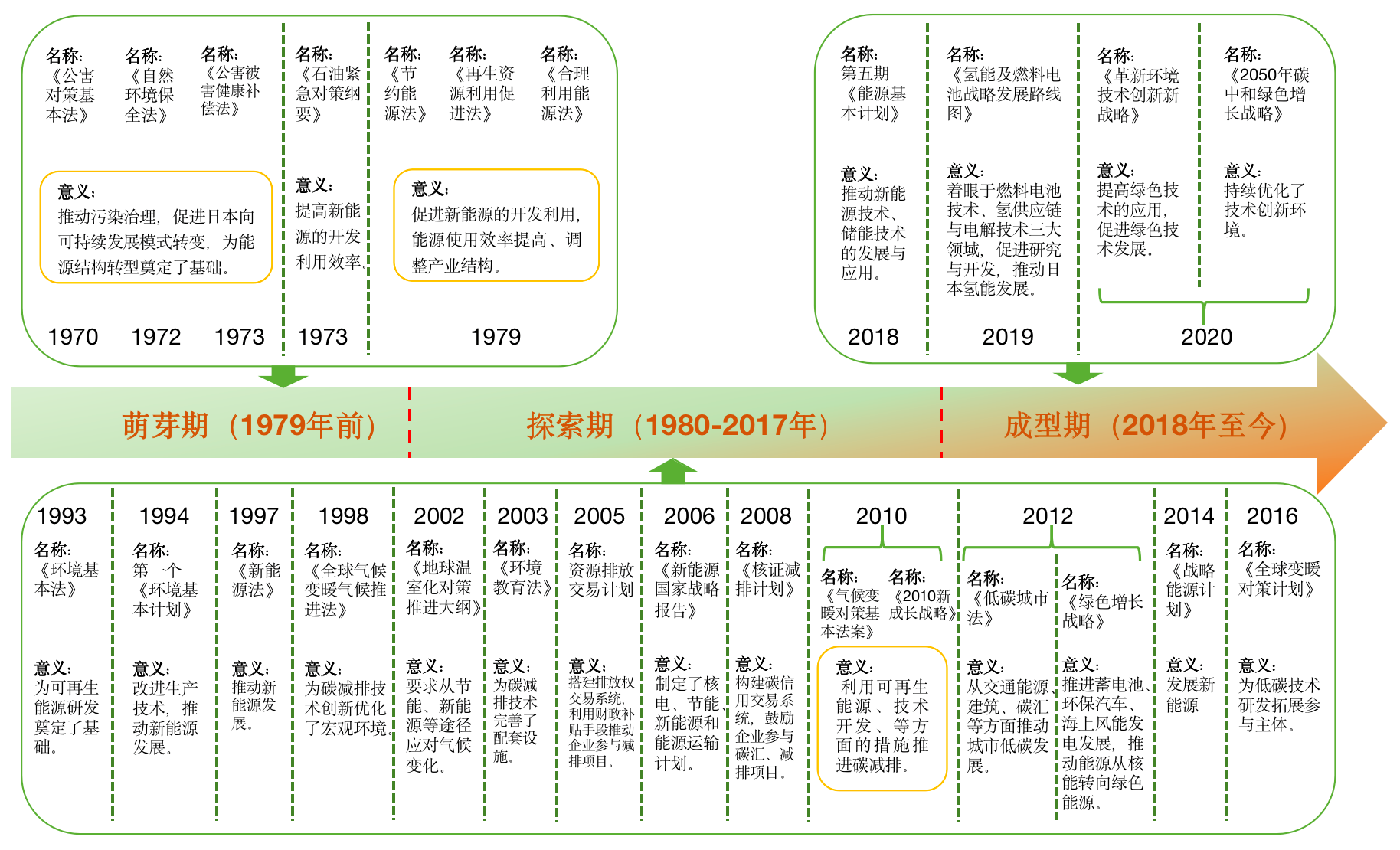

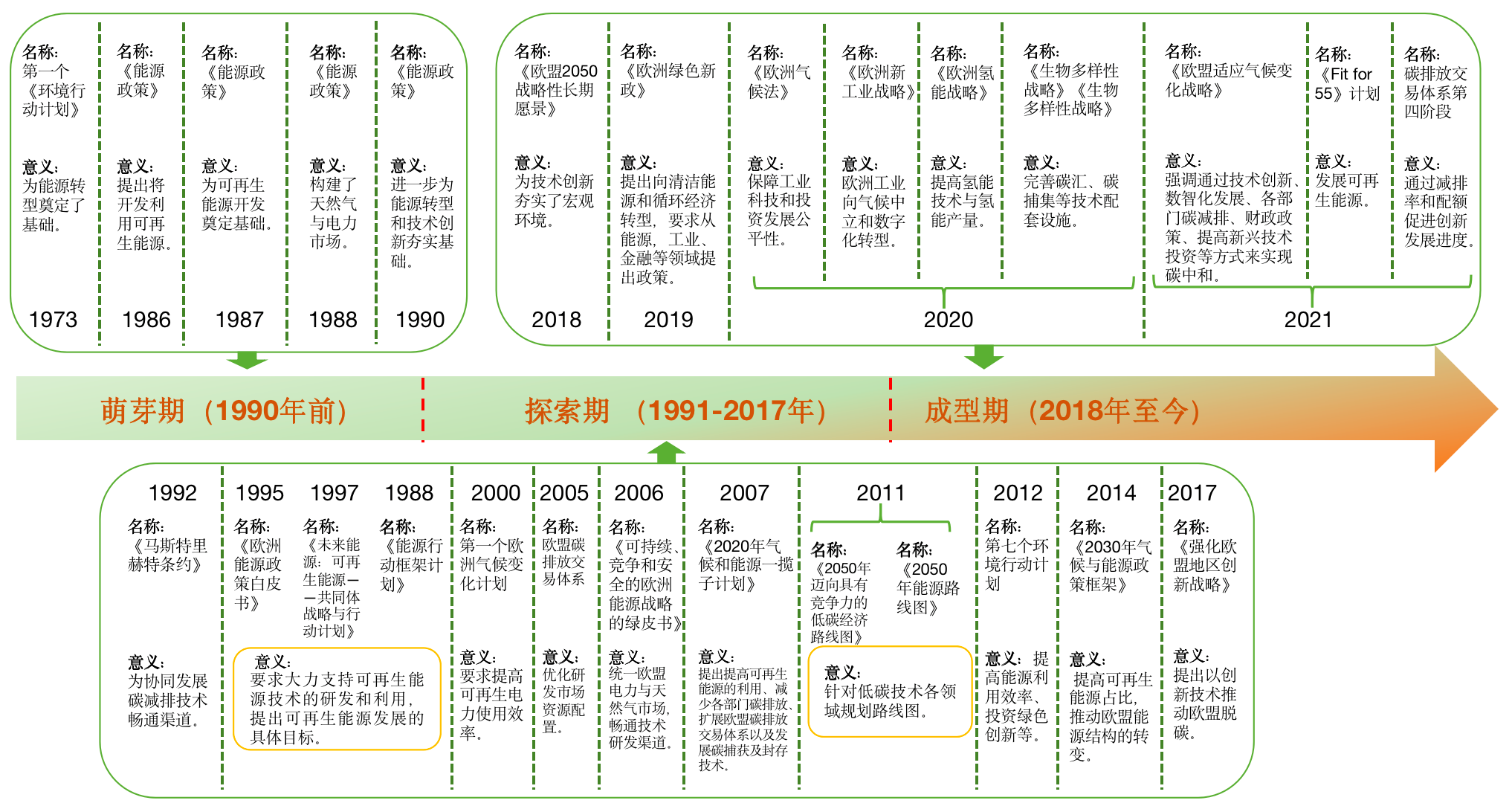

歐盟和日本推進雙碳目標的政策演進歷程,可分為三大階段:萌芽期、探索期、成型期(詳見圖1、2),期間通過三大舉措,持續促進低碳技術創新:一是宏觀層面營造能源轉型良好環境,二是中觀層面利用財稅手段引導重點領域技術創新,三是微觀層面激發企業創新主體效能(詳見表1)。

表1 歐盟、日本三大階段主要做法

數據來源:賽迪科標所整理 2023,05

圖1 日本推進碳達峰、碳中和政策演進圖 數據來源:賽迪科標所整理 2023,01

(一)完善宏觀政策保障低碳技術創新環境

歐盟和日本長期重視雙碳目標中技術創新的關鍵作用,紛紛聚焦低碳技術進行了系統研究和戰略部署,為科技支撐雙碳目標營造了良好環境。

歐盟的雙碳政策歷經三大階段,逐步將促進低碳技術創新提升至核心戰略層面。一是1973-1990年間,推動能源結構轉型的萌芽期,累計出臺5項國策,開發利用可再生能源,提高天然氣對煤炭、石油的替代能力,降低核能使用比例,推動歐盟能源體系從傳統能源向可再生能源轉型。二是1991-2017年間,提升前沿技術創新水平的探索期,連續出臺15項國策,大力發展負排放技術、碳匯技術、碳捕集等技術促進減排,積極構建碳排放交易市場,持續調整能源市場結構的同時,大力推進新能源產業發展。三是2018年至今,全方位保障低碳技術研發的成型期,共發布10項國策,從《歐盟2050戰略性長期愿景》到《歐洲氣候法》出臺,逐步將可再生能源、碳匯、碳捕集等碳減排技術研發提升至核心高度,確保所有政策都圍繞綠色技術投資、保護自然環境展開。

圖2 歐盟推進碳達峰、碳中和政策演進圖 數據來源:賽迪科標所整理 2023,01

日本促進低碳技術創新的雙碳政策同樣歷經三大階段。一是1970-1979年間,解決環境污染和能源危機的萌芽期,累計出臺7項政策,助力日本環境政策在石油危機背景下向新能源技術開發傾斜,通過產業結構與能源結構調整,降低對進口能源的依賴,形成碳減排關鍵核心技術自主可控的發展體系。二是1980-2017年間,推動綠色能源技術和產業轉型升級的探索期,接續發布15項政策,聚焦綠色能源、綠色技術,推動交通能源、建筑碳匯、環保汽車、海上風能發電等行業發展,2013年日本碳排放達峰,經濟增長與碳排放逐漸脫鉤,但實現碳中和目標壓力較大。三是2018年至今,全面提升前沿碳排放技術水平的成型期,出臺4項重要政策,圍繞可再生能源、氫能、核能、碳捕集利用和封存、儲能、智能電網等重點綠色技術,深化推廣應用,進一步推動了碳中和技術發展。

(二)強化財稅支撐重點領域低碳技術創新

利用財稅政策引導各行業領域低碳技術創新,是歐盟和日本重要的碳減排方式之一。期間有效提高了清潔能源領域研發水平,重點發展了CCUS、儲能和氫能等關鍵技術。

歐盟著力通過政策引導低碳技術創新。萌芽期確立了沿用至今的“污染者付費”原則,采取強硬措施倒逼低碳技術研發。后用財稅補貼舉措,對利于環境污染治理、節能減排的高技術產品與服務提供稅收優惠。如:瑞典1975年開始每年補貼生物質燃燒與轉換技術的研發,有效促進了相關主體的低碳技術發展。探索期,歐盟一方面提出碳稅、能源稅等環境稅措施,另一方面,對綠色能源開發利用,補貼、撥款支持碳捕集技術類項目開發、成立氣候基金以投資綠色產業等激勵手段,推進新能源項目與碳減排項目的開發與應用,如:2009年歐盟資助10億歐元批準6個全流程CCS項目,后投資2100萬歐元推動LEILAC項目發展直接分離煅燒技術,減少了水泥和石灰生產過程中60%碳排放。2018年至今的成型期,歐盟各國繼續推進能源稅、綠色金融、新興低碳技術投資等舉措,如:2020年1月,歐盟委員會決定十年內資助至少1萬億歐元支持《歐洲綠色協議》中清潔能源安全轉型關鍵創新技術、工業轉型關鍵創新技術、高能效建筑關鍵技術和智慧交通關鍵技術等重點領域的低碳科技研發與示范工作。同年,歐盟啟動“地平線歐洲”計劃,針對氣候變化、能源、可持續交通、自然資源等領域的研發創新,定向補貼超過200億歐元。

日本主要在探索期和成型期展開了“補貼為主、減稅為輔”的財稅政策支撐行動。通過行政命令、稅收、財政補貼、碳交易等手段,增加城市碳匯,推動交通、建筑、工業節能減排,以此維持萌芽時期可再生能源研發轉型的技術優勢,如:2017年對中小企業補貼10億日元進一步推動能源管理,同時結合碳排放限額、地球溫暖化對策稅等財稅措施,有效提升了核電、可再生能源、交通運輸、技術開發等領域的技術創新水平。成型期,日本持續加大新能源開發利用的財政補貼力度,在《革新環境技術創新戰略》中宣布投入30萬億日元促進綠色技術發展,2020年12月頒布《2050年碳中和綠色增長戰略》,提出碳中和產業分布圖,并要求通過財政扶持、稅收、金融扶持等方面支撐技術創新。

(三)激發企業發揮低碳技術創新主體效能

企業是社會碳排放的主要參與者,歐盟和日本在推進碳減排進程中,堅持動員企業參與低碳技術創新的積極性,在推動歐盟整體碳減排方面取得了積極成效。

歐盟充分發揮“市場調節能力”,帶動企業主體的全產業鏈供應鏈參與低碳技術創新。在萌芽期,制定了評估企業污染物排放標準的“污染者付費”原則,促使企業主動采取減產、優化生產技術、應用污染物吸收技術等減排措施降低污染物排放。探索期,歐盟積極搭建碳排放交易體系,利用市場調節機制調動企業積極性,刺激全產業鏈采取碳減排措施,涵蓋范圍從電力與能源密集型工業拓展至航空業,懲罰碳排放未達標企業的同時,提高了綠色轉型企業富余碳排放權的經濟效益,有效推動了企業開發低碳技術。同時進一步深化“污染者付費”舉措,利用供應鏈成本傳遞能力,提高企業生產成本并轉嫁給消費者,使企業從生產端、市場從需求端都偏重低碳產品,進而促進技術創新。此階段,清潔能源占比逐步提高,可再生能源的使用率增多,化石燃料占比降低到80%以下。成型期繼續聚焦能源、建筑、交通行業的碳排放量,通過繼續深化碳排放權交易、財政配套政策等舉措,推動了企業自發性加大對能效提高、電氣化、新型過程工藝、二氧化碳捕獲利用及封存(CCUS)等重點技術的研發力度。2018年,碳排放交易約達17.50億噸碳排放,約覆蓋歐洲39%碳排放,此后,逐年減少2.2%碳排放配額,助力歐盟分階段實現2030年碳減排55%的目標。

日本積極構建“碳排放市場交易體系”,激發企業自主參與低碳技術研發積極性。在萌芽時期,聚焦環保工廠、企業的可再生能源等低碳生產技術,加大幫扶力度引導企業結構轉型。探索期,大力推動企業參與新能源開發利用、創新減排技術、發展綠色產業,同時確立資源排放交易計劃、核證減排計劃、日本實驗綜合排放交易體系、東京排放交易體系等階段性碳排放交易體系,利用市場調節機制帶動產業鏈上下游自愿參與減排活動。據歐委會發布的《歐盟工業研發投資記分牌》數據顯示,2010-2016年間,上榜企業綠色發明數量占全球總量82%,日本企業綠色技術發明數量占97%,充分彰顯了企業參與低碳技術創新成效。成型期至今,日本持續通過政策引領企業進行新能源技術、儲能技術研發工作,確定了海上風電、燃料電池、氫能、核能、交通物流和建筑等14個重點領域深度減排技術路線圖和發展目標,進一步保障日本到2050年如期實現碳中和目標,構建“零碳社會”。

二、啟示與建議

(一)構建多維度融合的頂層設計環境

一是分步推進低碳技術創新。統籌布局國家中長期科學和技術發展規劃,保障技術驅動雙碳目標實現的長期性和穩定性。二是部署雙碳目標下國家重大科技專項。制定促進商用化的發展藍圖,構建碳減排相關標準認證體系、制定技術規范等,夯實低碳技術創新發展基礎。三是推進“政府主導型”政策向“政府+市場化”政策轉型。多維度融合市場構建、愿景設計、公眾參與度、政府采購等因素,促進技術創新政策從作用于生產者向使用者和消費者延伸,強化多部門聯合治理的監管模式。

(二)加大全方位協同的低碳技術研發投入

一是建立低碳技術金融信息管理系統。提升識別高質量低碳創新技術時效,加強綠色金融對低碳技術研發的前期支撐力度。二是制定“財稅補貼+提高污染成本”的碳減排配套政策體系與實施細則。分別針對高耗能產業、低耗能產業技術創新情況設置獎勵、補貼、減稅門檻,將綠色可持續化發展設定為結果導向,提高財稅對于研發投入的精準支撐力度。三是鼓勵多元化資本參與低碳技術投資。引導風投機構對于低碳工藝再造、負排放改造等關鍵技術研發投資,多渠道支撐碳減排技術創新。

(三)打造企業主體的低碳技術創新體系

一是推行差異化低碳技術創新政策。鼓勵各領域企業依托自有特色進行綠色資源配置、整合,重點表彰實現可持續發展的技術創新型企業,形成行業模范,充分調動市場主體對于低碳技術創新的積極性。二是鼓勵企業搭建低碳技術創新平臺。實施示范項目、專項工程,建設技術研發中心、工業實驗室、碳排放重點環節追溯平臺,推動研發成果規模化發展和商業化試驗,提升數字化技術在低碳技術創新中的轉化應用效能,利用前沿技術建立能耗自測自查體系,完善能耗計量體系。三是完善碳排放交易市場體系。不斷將交易主體范圍從高耗能產業延展至全產業領域,完善價格體系,探索運用工業互聯網、云計算、第五代移動通信(5G)等技術,加強對企業碳排放在線實時監測和交易審核能力,提升碳排放權交易市場的精準監管水平。

(四)深化國內外高層次合作互鑒舉措

一是培育國內“先帶后”的低碳技術創新增長極。相鄰區域間碳排放總量差異相對較小,優秀經驗可推廣性強。可通過政策引導,將低碳技術創新經驗從長三角、珠三角區域向內陸城市分享,加強中國傳統能源密集區域間合作,加大支持聯合研發中心建設,抓住中國“新基建”機遇,結合基礎設施和產業技術能力,促進可再生能源先進技術轉移與產業化。二是通過政策引導中國低碳技術國際化。積極參與國際技術競爭和標準制定,獲得低碳技術發展優先權,擴大市場范圍,通過低碳技術擴散應用,降低創新成本,加速成果轉化。三是強化國際人才引進保障。通過“引才、用才、留才”全方位人才政策保障,增加國際人才和知識流動,吸引國際上電氣化、新型過程工藝、二氧化碳捕獲利用及封存(CCUS)等重點技術人才參與中國低碳技術創新研發、提質升級,賦能雙碳目標實現。

(作者崔冰、馬濤、何穎均來自賽迪研究院)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司