- +1

為什么今天我們?nèi)砸x《唐詩三百首》

提起古詩經(jīng)典,除了被列入各種必讀書目、常常是“提及多于讀過”的大家專集外,還要算上那些篇帙不大但內(nèi)容精省、世代相沿襲而廣泛流傳的蒙學(xué)作品。比起前者,這些作品往往面目平易,立論溫和,雖少見讜言高論,也難說引領(lǐng)了什么風(fēng)氣,卻能經(jīng)受住時(shí)間的洗禮,于彼時(shí)有益初學(xué),到今天則承續(xù)傳統(tǒng),體現(xiàn)古人日用而不察、習(xí)見而相忘的“集體無意識”。這樣的書今天來讀,不僅門檻低、易進(jìn)入,也更能保存古人趣味。把清人蘅塘退士孫洙編的《唐詩三百首》稱為經(jīng)典,正是從這個(gè)意義上說的。不過要理解它的“經(jīng)典性”,至少需回答兩個(gè)疑問:為什么是它而非別的選本能風(fēng)靡二百多年,經(jīng)久不衰?少刷一條視頻、多讀其中的一首詩,對今天的我們到底有何意義?想必這也是在消遣手段層出不窮的當(dāng)下,還敢以“經(jīng)典”自居的作品需直面的核心問題。北京大學(xué)中文系周興陸教授的新著《〈唐詩三百首〉通識》,就從該書的編選旨趣、所呈現(xiàn)的唐代精神風(fēng)貌、作品的格律體制、藝術(shù)特征和海外傳播等幾方面提要鉤玄,于娓娓道來的輕快筆調(diào)中,做出了系統(tǒng)而切當(dāng)?shù)幕卮穑M(jìn)而賦予唐詩以強(qiáng)烈的生活實(shí)感。

(清)馬濤繪《詩中畫》(局部)

讀書是蘅塘退士孫洙最符合本心、 最快樂的事。

在卡爾維諾看來,經(jīng)典背后拖著歷史的尾巴。《唐詩三百首》也不例外。自有唐詩以降,歷代選本迭出,編選者或出于文獻(xiàn)保存的目的籠括一代之作,或?yàn)榱藦垞P(yáng)一己趣味隨性裁汰,自作揄揚(yáng)。到了清乾隆二十二年(1757),朝廷頒布功令改革科舉,于鄉(xiāng)會(huì)試中加試五言八韻律詩一首。此令一出,學(xué)習(xí)作詩一時(shí)成為“剛需”,坊間遂出現(xiàn)大量唐詩蒙學(xué)讀本。七年后,曾主持鄉(xiāng)試的孫洙編選《唐詩三百首》出版,也是時(shí)風(fēng)使然。不過此書雖服務(wù)初學(xué),卻并未像《唐人試帖》《唐人試律說》《全唐試律類箋》《試帖最豁解》一類應(yīng)試指導(dǎo)書那樣專選排律,而是秉持“備眾體而通一體”的詩學(xué)傳統(tǒng),在廣泛借鑒前代選本的基礎(chǔ)上,結(jié)合當(dāng)時(shí)“溫柔敦厚”的主流旨趣確定選篇,因而入選的作品趣味醇正,且各體大致均衡,相對完整地呈現(xiàn)了唐詩的面貌,最終超越其他選本,成為廣泛流傳的經(jīng)典。對此周老師有一個(gè)精妙的比喻:“這三百余首作品是從近五萬首唐詩中經(jīng)歷了一輪一輪選拔而最終勝出的。就像選拔運(yùn)動(dòng)員一樣,經(jīng)過縣、市、省級層層淘汰,孫洙挑選出這三百多首建立了國家隊(duì)。”所以說,它“體現(xiàn)了唐詩的特征,代表了唐詩的最高成就”,乃至“與世界上任何國家的文學(xué)相媲美都毫不遜色”(第221頁)。并非過譽(yù),因?yàn)槿绻o一個(gè)想了解唐詩,乃至中國古典詩歌的“小白”推薦一部入門作品,最合適的可能還是《唐詩三百首》。

但好歸好,對生活方式與古人大相徑庭、處境早已發(fā)生根本變化的今人來說,《唐詩三百首》有非讀不可的理由嗎?在書中,周老師以切己的心得告訴我們,熟悉了古人語境后,這些作品也可讓今人“思接千載,視通萬里”,聯(lián)想自己的遭際,融合當(dāng)下生活,以豐富情感體驗(yàn)。像白居易的絕句《問劉十九》,寫雪天以“紅泥小火爐”招友人飲酒,本是常人常事,但“一經(jīng)詩人點(diǎn)化,便親切溫馨,詩味盎然,意趣無窮,真是日常生活的審美化”(第15頁)。三言兩語,從平淡庸常中提煉詩意,已開宋人先聲。又如岑參的《寄左省杜拾遺》頭四句“聯(lián)步趨丹陛,分曹限紫薇。曉隨天仗入,暮惹御香歸”,讀來典重,實(shí)則就是說“每天隨例上朝‘打卡’,沒做什么有意義的事”(第20頁),說得直觀而熨帖。再如宋之問《渡漢江》“近鄉(xiāng)情更怯,不敢問來人”一句,因是被貶后逃歸,“越臨近家鄉(xiāng),心里越是羞怯”,不僅擔(dān)心“如何面對家人”,更是害怕“家里情況怎么樣?會(huì)不會(huì)有不好的消息啊?越是焦急越是不敢問。就像在外讀書的學(xué)生,一聽到家里打來的電話鈴聲就緊張,總是擔(dān)心家里發(fā)生什么不好的事”(第67頁),便將宦游置換成今天的常見遭遇,字里行間飽含在外游子的辛酸。除了情感體驗(yàn),古人心中還縈繞著一些永恒的煩惱,如孟浩然“羊公碑尚在,讀罷淚沾襟”寫的是“一個(gè)拷問靈魂的人生問題:人如何能超越死亡的有限而走向永恒呢?”對今人而言,思來想去,也許“太上立德,其次立功,其次立言”(第50頁)依然是最能撐起這個(gè)問題的答案。

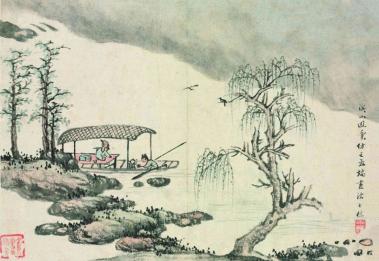

(清)查士標(biāo)繪《四季山水圖冊》

孟浩然年輕時(shí)雖有歸隱之志趣,但更希望建立功業(yè),以“坐觀垂釣者”的“羨魚情”表達(dá)對被汲引的熱望。

從情感體驗(yàn)和思想叩問層面為唐詩注入生活實(shí)感,正是《〈唐詩三百首〉通識》用心之所在。其實(shí)對清人而言,唐詩同樣是“古詩”,但就像金圣嘆說的,“詩非異物,只是人人心頭舌尖所萬不獲已、必欲說出之一句說話耳”,無外乎傳達(dá)一己心思。類似說法書中多見引用。周老師之所以特別拈出,想必就是要強(qiáng)調(diào)“唐詩抒情的妙處是,既能說出其心中之所誠然者,又能說出人心中之所同然者;出于個(gè)人誠實(shí)的懷抱,又能道出天下人普遍的心聲”(第44頁),而心聲歷代累積,便融匯在前人對一首首詩的閱讀與理解過程中。所以對后人來說,唐詩不僅能緣情,更能體道,因?yàn)樗峁┝艘环N認(rèn)識圖景,“唐詩修正了我們的感覺、思維和語言,中國文人感悟世界、認(rèn)識人生、聯(lián)絡(luò)情感、表達(dá)自我,都受到唐詩的影響”(第219頁)。如果套用海德格爾“語言是存在之家”的說法,則唐詩無疑是語言中最精美的庇護(hù)所。書中第三部分《〈唐詩三百首〉的藝術(shù)世界》從“抒懷序志”“親情友誼”“田園山水”“烽火閨情”“佳偶姝麗”“物候節(jié)令”“詠史懷古”“絲管丹青”等幾方面疏源導(dǎo)流,既揭示唐詩在古典詩學(xué)情感類型表達(dá)中的獨(dú)特意義,也很好地回答了當(dāng)下為什么仍要讀:我們今天的生活是傳統(tǒng)的延續(xù),之所以仍能不經(jīng)意間被《唐詩三百首》中的精言美語擊中,是漢語的維系,讓我們和古人的認(rèn)識方式始終保持著內(nèi)在一致性。

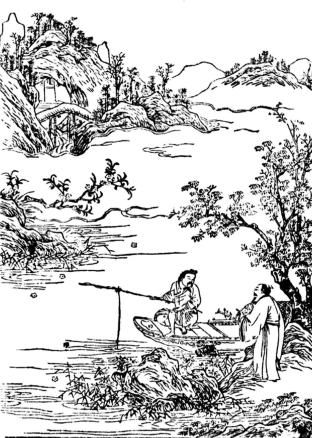

(明)黃鳳池輯《唐詩畫譜》(局部)

畫家根據(jù)張旭《桃花磯》詩意所繪,畫面抓住了“石磯西畔問漁船”的瞬間,周遭飛橋、桃花、清溪,似已尋著桃花源的路。

這些精義的抉發(fā),離不開周老師長期治古典詩學(xué)的深厚學(xué)殖與獨(dú)特感會(huì)。這一方面體現(xiàn)在對不同詩體的語言特征與創(chuàng)作規(guī)則的熟稔把握。對此,書中除了有《唐詩的體裁與近體詩的格律》一章作專門介紹,于具體的作品鑒賞中亦時(shí)有體現(xiàn)。如孟浩然《留別王維》首句是“寂寂竟何待”,尾聯(lián)又說“只應(yīng)守寂寞”,按后來的作詩規(guī)則看,“寂寂”與“寂寞”句意與字面皆重復(fù),是犯了“侵復(fù)”的毛病。對此周老師將語言與詩意融為一貫,指出“失望,落寞,真是一副悻悻而歸的可憐相,連‘寂寂’‘寂寞’有重字都顧不上了”(第49頁),既說出了唐詩對規(guī)則的講求“大體則有,定體則無”(第215頁),尺度相對活泛,不像后人總結(jié)的那樣嚴(yán)苛,又點(diǎn)破此詩故意露拙,但恰好與主旨相契合,達(dá)到了“反常合道”的特殊效果。又如岑參《逢入京使》:“故園東望路漫漫,雙袖龍鐘淚不干。馬上相逢無紙筆,憑君傳語報(bào)平安。”書中如此解讀:“應(yīng)該是先在馬上逢入京使,然后東望故園,再流淚。現(xiàn)在倒過來寫,這叫逆挽法。這樣顯得突兀不凡,不至于平直。”(第67頁)其中“逆挽法”是清人總結(jié)出來的章法規(guī)則:“所謂逆挽者,倒撲本題,先入正位,敘現(xiàn)在事,寫當(dāng)下景,而后轉(zhuǎn)溯從前,追述以往,以反襯相形,因不用平筆順拖,而用逆筆倒挽,故名。”(朱庭珍《筱園詩話》卷三)說的是清楚,但有點(diǎn)復(fù)雜,而周老師以之解詩,既彰顯岑參構(gòu)思的妙處,又簡潔明了地說明何為“逆挽”,可謂兩相得宜。

(明)黃鳳池輯《唐詩畫譜》(局部)

畫家根據(jù)王維《竹里館》詩意所繪,對月鳴琴,似與天地精神相往來。

另一方面,周老師在整體把握傳統(tǒng)詩學(xué)演進(jìn)規(guī)律的基礎(chǔ)上,于不經(jīng)意間做出了頗具卓識的“大判斷”。如古人注重親情友誼,但在詩歌中“抒寫兄弟間親情和朋友間慰勉的詩歌相對較多;抒寫父母與子女間情感的詩歌,特別是對父親寫的詩歌,相對要少些”,這主要是因?yàn)橹袊鴼v來有重家庭倫理的傳統(tǒng),“對嚴(yán)父慈母的敬畏抑制了才思,詩人是不敢在父母面前逞才的”,而說到這里又話鋒一轉(zhuǎn),“或者說這種血脈親情超越一切語言”(第65頁)。仔細(xì)想想,兩種分析不僅都于理可通,而且深入思想的內(nèi)里,并能從“中國人比較含蓄,不善于表達(dá)父子、母子的親情。在詩歌里,這樣的親情往往被泛化為一種懷鄉(xiāng)之思”(第66頁)找到印證,可謂發(fā)人深省的得間之論。

(清)馬濤繪《詩中畫》(局部)

一人一馬兩行雁字渲染出天涯羈旅的游宦形象。

由此看來,有關(guān)詩歌經(jīng)典化的重要話題,以及讀詩對當(dāng)下的意義,書中基本都涉及了,并且點(diǎn)化生新,頗多“大判斷”與“小結(jié)果”。相信讀者閱后,能在紛擾嘈雜的當(dāng)下離傳統(tǒng)更近一點(diǎn)。

《〈唐詩三百首〉通識》,周興陸著,中華書局2023年7月出版

原標(biāo)題:《為什么今天我們?nèi)砸x《唐詩三百首》》

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司