- +1

比肩波伏瓦、桑塔格,一生爭(zhēng)議不斷,她揭示了社會(huì)中的平庸之惡……

“在我的一生中,我從未‘愛(ài)過(guò)’某個(gè)民族或集體。……我只愛(ài)我的朋友,而完全無(wú)法擁有任何其他種類的愛(ài)。”

“我只能說(shuō),我從14歲的時(shí)候,就確定要讀哲學(xué)……”

“一個(gè)悲哀的事實(shí)是,最邪惡的事都是由那些心里沒(méi)確定是從善或作惡的人做的。”

這些句子,出自思想家漢娜·阿倫特與君特·高斯的對(duì)談紀(jì)錄片,曾被很多網(wǎng)友制作成金句截圖,在網(wǎng)上流傳。

漢娜·阿倫特是重要的哲學(xué)思想“平庸之惡”的提出者,她與西蒙娜·波伏瓦、蘇珊·桑塔格一起被視為20世紀(jì)三大女性思想家。

漢娜·阿倫特。弗雷德·施泰因拍攝于 20 世紀(jì) 40 年代,? Estate of Fred Stein/BPK Bildagentur/Art Resource, NY

1961年,臭名昭著的納粹分子阿道夫·艾希曼被捕,即將在耶路撒冷接受審判,阿倫特認(rèn)為這是一次“直面人類事務(wù)和行為之邊界”的機(jī)會(huì)。她寫(xiě)信給《紐約客》的編輯主動(dòng)請(qǐng)纓報(bào)道這場(chǎng)審判。這是她“親眼看到一個(gè)有血有肉的納粹頭子的最后機(jī)會(huì)”,她想要讓自己直面那個(gè)“惡貫滿盈的人”。

最終,她以《艾希曼在耶路撒冷》一書(shū)全面表達(dá)了自己對(duì)于這場(chǎng)人類之惡的行為的思考。

“我認(rèn)為,惡在任何情況下都只是極端的,而從來(lái)不是根本的:它并不具備深度,因此也沒(méi)有什么惡魔般的色彩。惡可以毀壞整個(gè)世界,就像霉菌一樣在表面肆意蔓延。只有善才有深度,可以是根本性的。”

人人認(rèn)為艾希曼是一個(gè)魔鬼,阿倫特卻把他描述為“極其可怕的普通人”。這番言論,一方面奠定了阿倫特政治哲學(xué)思考不可動(dòng)搖的地位,也為她引來(lái)了許多非議與批評(píng)。

面對(duì)他人的批評(píng),她以自己獨(dú)特的方式回應(yīng)道:“我討厭當(dāng)個(gè)刺兒頭,但恐怕我確實(shí)是個(gè)刺兒頭……”

漢娜·阿倫特的一生自風(fēng)雨中而來(lái),經(jīng)歷戰(zhàn)爭(zhēng)、猶太人的流亡、動(dòng)蕩的顛沛流離生活等,她在不斷逃亡中成長(zhǎng)為20世紀(jì)重要的女性思想家。

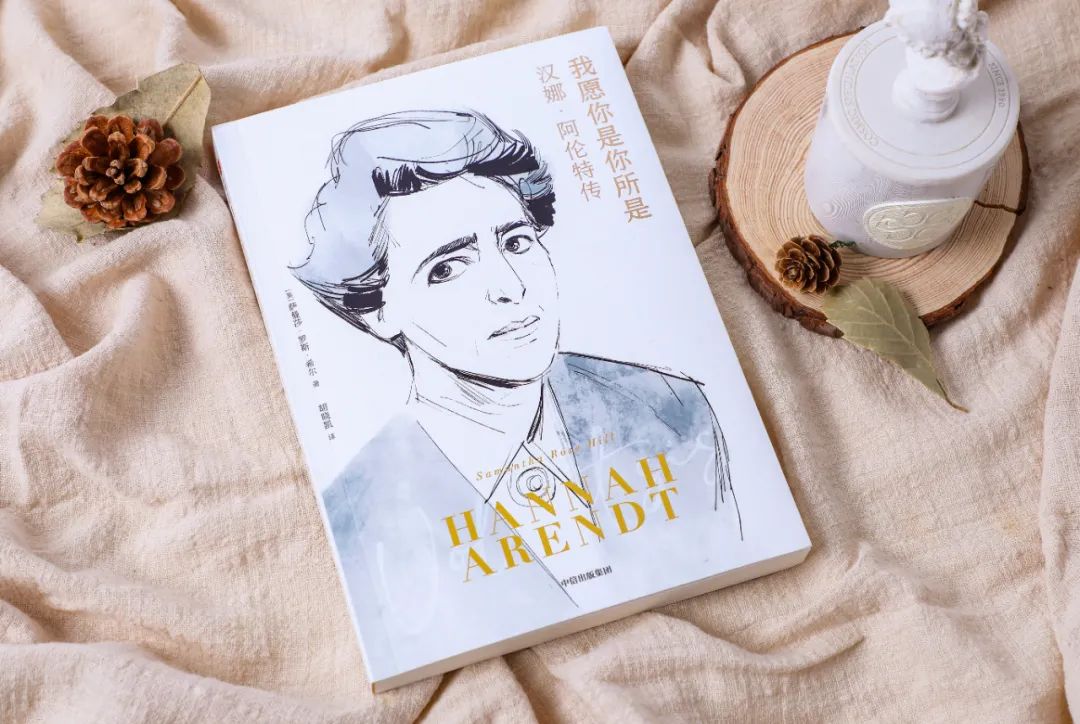

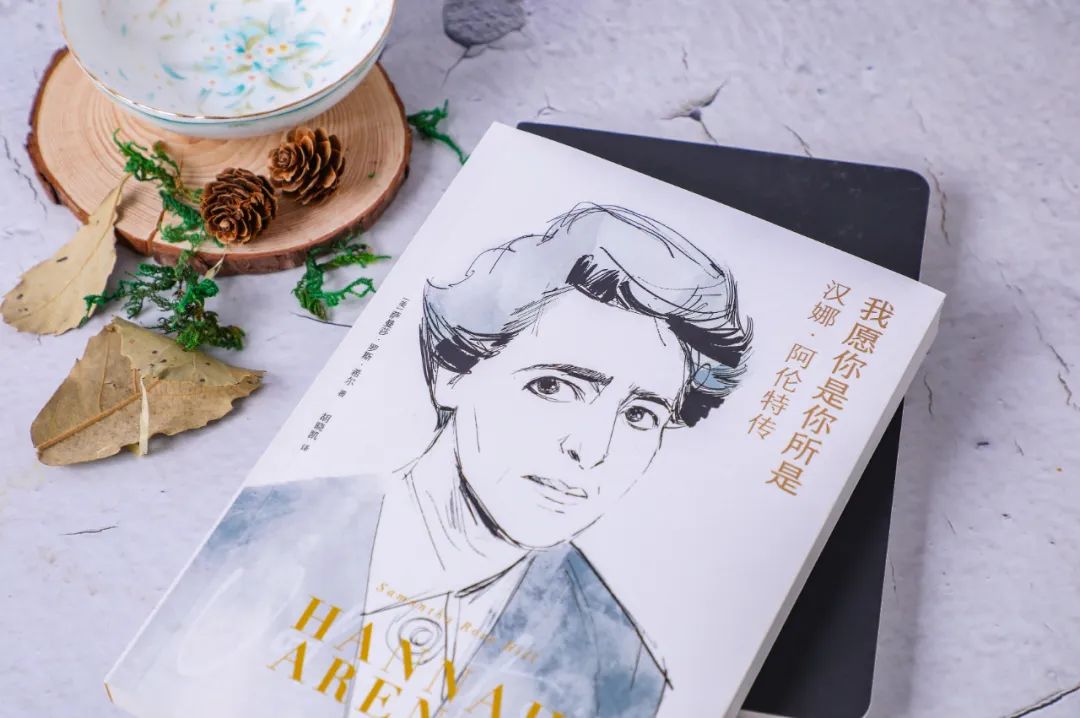

《我愿你是你所是:漢娜·阿倫特傳》

[英]薩曼莎·羅斯·希爾 著

胡曉凱 譯

中信出版集團(tuán) 2023年7月

這位思想家的作品,一向是“不好讀”的。對(duì)尚不熟悉阿倫特作品的讀者來(lái)說(shuō),阿信剛剛推出的這本傳記《我愿你是你所是:漢娜·阿倫特傳》,可以帶領(lǐng)我們走進(jìn)阿倫特的世界。

《我愿你是你所是:漢娜·阿倫特傳》這部作品并非事無(wú)巨細(xì)地回顧了阿倫特的一生,相反,本書(shū)主題更加聚焦,讓人足以了解阿倫特一生每個(gè)時(shí)期的重要經(jīng)歷,以及每一部作品創(chuàng)作時(shí)的背景,并補(bǔ)充了一些已經(jīng)出版的傳記中缺失的自傳細(xì)節(jié)。

美國(guó)作家瑪麗·麥卡錫,也是阿倫特的摯友,把她描述成“光彩照人的女主角”。

德國(guó)哲學(xué)家漢斯·約納斯說(shuō),她有“一種激情,一種內(nèi)在的驅(qū)動(dòng)力,對(duì)高標(biāo)準(zhǔn)的本能追求,對(duì)本質(zhì)的探索,對(duì)知識(shí)深度的渴求,這讓她充滿了魔力。”

劇作家萊昂內(nèi)爾·阿貝爾稱呼她“傲慢的漢娜”。

美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局這樣描述她:“個(gè)頭嬌小、身材豐腴的駝背女人,留著短發(fā),聲音有點(diǎn)男性化,頭腦非凡。”

也許漢娜·阿倫特身上最令人難以理解的一點(diǎn),根據(jù)各方面的說(shuō)法,是她的“自成一格”。

“從14歲的時(shí)候,我就確定我要讀哲學(xué)”

漢娜·阿倫特從小就敏感地意識(shí)到自己與眾不同,是一個(gè)外人,一個(gè)反叛者,或者像她后來(lái)自己說(shuō)的,一個(gè)“局外人”和一個(gè)“亡命之徒”,她后來(lái)的人生也沒(méi)有改變這兩種身份。

“1906 年 10 月 14 日晚 9 點(diǎn) 15 分,約漢娜·阿倫特生于德意志帝國(guó)漢諾威的郊區(qū)林登,這是一個(gè)周日。”這是她的母親瑪爾塔·科恩在筆記本《我們的孩子》中記下的文字。

阿倫特家族是一個(gè)家境殷實(shí)、備受尊重的家族。母親瑪爾塔決心讓阿倫特受到良好的教育,從阿倫特的第一口呼吸開(kāi)始,母親對(duì)她的成長(zhǎng)進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)11年的記錄。

不幸的是,阿倫特的父親保羅則在她7歲那年就去世了。父親去世后近一年,第一次世界大戰(zhàn)爆發(fā)了。

8 歲的漢娜和她的媽媽瑪爾塔

母親瑪爾塔積極參與社會(huì)活動(dòng),她還讓漢娜接觸到羅莎·盧森堡的思想,帶她去看盧森堡在大罷工集會(huì)上的演講。

在動(dòng)蕩歲月里,阿倫特被困在家里,整日待在父親的書(shū)房,閱讀和背誦弗里德里希·席勒、歌德、弗里德里希·荷爾德林和荷馬的作品,同時(shí)在哲學(xué)的世界探索,貪婪地閱讀卡爾·雅斯貝爾斯的《世界觀的心理學(xué)》(1919)和伊曼努爾·康德的《純粹理性批判》(1781)。

阿倫特選擇學(xué)習(xí)哲學(xué),不是因?yàn)樗粺釔?ài)生活,而是因?yàn)樗幸环N“理解的需要”。

1964年,在君特·高斯對(duì)漢娜·阿倫特的采訪中,兩人曾展開(kāi)了一場(chǎng)十分精彩的對(duì)話。

1964年,《關(guān)于此人》中漢娜·阿倫特對(duì)談君特·高斯

君特·高斯向阿倫特提問(wèn),為什么她會(huì)選擇攻讀哲學(xué)、神學(xué)和希臘文等專業(yè),而阿倫特是這樣回答的:

您知道嗎?我也經(jīng)常在想這個(gè)問(wèn)題。我只能說(shuō),從14歲的時(shí)候,我就確定我要讀哲學(xué)。

因?yàn)槲夷菚r(shí)候讀了康德。您可能會(huì)問(wèn)“為什么會(huì)讀康德”?但對(duì)我來(lái)說(shuō)問(wèn)題是,我要么就是去讀哲學(xué),不然我跳河自殺算了。但這不是說(shuō),我真的不想活了,而是我之前講的,我想要“了解”,我有一種理解的欲求,這種欲求很早就有了,我家里有一堆從圖書(shū)館借來(lái)的書(shū)。

幼年時(shí)期的阿倫特一直是一位叛逆少女,她不顧家人的反對(duì)要與安妮·門(mén)德?tīng)査沙蔀閾从眩笳叩母赣H當(dāng)時(shí)因?yàn)楸徊∪酥缚仳}擾正在監(jiān)獄服刑。一天晚上,她偷偷出門(mén)坐火車(chē)來(lái)到安妮居住的斯多爾普,往安妮的房間窗戶上扔石子,結(jié)果把安妮全家人都吵醒了……從此,阿倫特的母親也就不再反對(duì)兩人的友誼了。

她的叛逆行為一直持續(xù)到她被學(xué)校開(kāi)除。有一天,她感覺(jué)受到老師的冒犯,便帶領(lǐng)同學(xué)們聯(lián)合抵制這位老師的課。她的母親試圖跟校長(zhǎng)溝通,讓她繼續(xù)留在學(xué)校,但是她惹了太多麻煩,逃了太多課,實(shí)在沒(méi)有挽回的余地了。

瑪爾塔于是安排漢娜到柏林大學(xué)完成學(xué)業(yè)。她 15 歲時(shí)搬到了一個(gè)學(xué)生公寓,研讀希臘文、拉丁文和哲學(xué)課程。

從懵懂到守護(hù)彼此孤獨(dú)的“雙王制”愛(ài)情

1924 年秋天,即將年滿 18 歲的漢娜·阿倫特來(lái)到馬堡大學(xué),投入馬丁·海德格爾門(mén)下學(xué)習(xí)。當(dāng)時(shí)海德格爾 36 歲,已婚,有兩個(gè)兒子,剛剛開(kāi)始寫(xiě)作他的巨著《存在與時(shí)間》。

馬丁·海德格爾(1889—1976年)

他們第一次單獨(dú)見(jiàn)面是在他的辦公室,他對(duì)她一見(jiàn)鐘情。在他們第一次見(jiàn)面的幾天后,海德格爾就寫(xiě)信給她。

他們的戀愛(ài)維持了幾年。海德格爾沒(méi)有保存阿倫特的情書(shū),但阿倫特保存了他的,所以那個(gè)時(shí)期保存下來(lái)的只有她的幾封信。他們的關(guān)系直到20 世紀(jì) 80 年代才為公眾所知,彼時(shí)她的文件都被存檔,可以公開(kāi)借閱。

對(duì)于阿倫特來(lái)說(shuō),心靈的問(wèn)題屬于私人領(lǐng)域,對(duì)于和海德格爾的關(guān)系,她一直保密。唯一知道他們關(guān)系的人是她少年時(shí)代的好友安妮·門(mén)德?tīng)査伞?/p>

1946 年 7 月 9 日,在寫(xiě)給卡爾·雅斯貝爾斯的一封信中,阿倫特對(duì)海德格爾在戰(zhàn)爭(zhēng)年代的納粹行徑進(jìn)行了反思,指出他應(yīng)該為自己的行為負(fù)責(zé)。

她對(duì)雅斯貝爾斯說(shuō),當(dāng)他不得不在解雇所有非雅利安血統(tǒng)的教職工(包括胡塞爾)的文件上簽字的那一刻,他就應(yīng)該辭職。她寫(xiě)道:“因?yàn)槲抑肋@封信和這個(gè)簽字幾乎害死他(胡塞爾),我就不禁把海德格爾視為一個(gè)潛在的兇手。”

之后的 17 年,阿倫特都沒(méi)有再跟海德格爾聯(lián)系過(guò)。

1929 年 1 月,在一場(chǎng)新年化裝舞會(huì)上,漢娜·阿倫特遇見(jiàn)了第一任丈夫君特·安德斯。

約 1929 年,漢娜·阿倫特和君特·安德斯

1931 至 1933 年間,阿倫特也開(kāi)始大量閱讀卡爾·馬克思和列昂·托洛茨基的作品,同時(shí)和朋友庫(kù)爾特·布盧門(mén)菲爾德走得很近。

布盧門(mén)菲爾德和阿倫特會(huì)長(zhǎng)時(shí)間討論猶太復(fù)國(guó)主義的話題,同時(shí)吸著黑色哈瓦那雪茄,安德斯討厭他們吸煙。他不贊成阿倫特的“男性”行為,認(rèn)為她和男人一起吸煙管和雪茄是很不得體的,是布盧門(mén)菲爾德帶壞了她。隨著阿倫特對(duì)政治越來(lái)越感興趣,她和安德斯的婚姻開(kāi)始解體。他不喜歡她的特立獨(dú)行,而她不喜歡他的不贊成。

1933 年 3 月,國(guó)會(huì)大廈被焚毀不久,君特·安德斯決定離開(kāi)柏林。不久,阿倫特和母親也開(kāi)始逃亡,輾轉(zhuǎn)逃亡到了巴黎。

約 1935 年,阿倫特在巴黎

最終,1936 年 6 月安德斯啟程去美國(guó)的時(shí)候,兩人決定就此分手,同月提交了離婚文件。

阿倫特很快迎來(lái)了第二次婚姻。1936 年初春,她在一次公共演講中遇到了海因里希·弗里德里希·恩斯特·布呂歇爾,后來(lái)慢慢地,阿倫特和布呂歇爾在談話中了解了彼此。

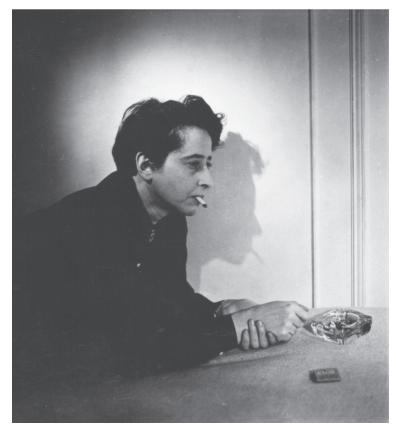

20 世紀(jì) 30 年代,海因里希·布呂歇爾在巴黎

和他在一起,讓她在世界上找到了歸屬感。她稱他是自己的“四面墻”和“移動(dòng)的家”。他們的婚姻是“激情碰撞的智性婚姻”。

布呂歇爾曾經(jīng)說(shuō)過(guò):“我們各做各的工作,然后聚在一起討論。”思想上的交流增進(jìn)了情欲上的吸引。在早期的一封情書(shū)中,阿倫特寫(xiě)道:

當(dāng)我看到你時(shí),我突然不再害怕了——起初是有一些恐慌,那只是一個(gè)假裝大人的孩子的恐慌。直到現(xiàn)在我依然不敢相信,我居然既找到了“真愛(ài)”,又能夠“實(shí)現(xiàn)自我”。但我只是因?yàn)檎业搅饲罢撸拍軌蜻_(dá)成后者。我終于也知道了幸福是什么滋味。

阿倫特對(duì)婚姻的理解,呼應(yīng)了賴納·馬利亞·里爾克的愛(ài)情觀,即守護(hù)彼此的孤獨(dú)。

阿倫特和布呂歇爾的婚姻體現(xiàn)了他們作品的精神,它是交流性的,是自由的,營(yíng)造了必要的思考空間,同時(shí)一直保留著新的可能性。

阿倫特認(rèn)為,愛(ài)情像友誼一樣,屬于人類事務(wù)的私人領(lǐng)域,遠(yuǎn)離公共領(lǐng)域的聚光燈。它需要自由,需要能夠在生活的不同領(lǐng)域之間轉(zhuǎn)換,需要重視隱私。

迷人的永遠(yuǎn)是她的思想

1953 年秋天,阿倫特受普林斯頓大學(xué)邀請(qǐng),在克里斯蒂安·高斯研討班上講授“批評(píng)”課程,她也是這個(gè)研討班的第一位女性教授。師生們都很高興能看到一位女教授,但阿倫特對(duì)此并不高興,因?yàn)樗蛔鳛椤跋笳餍缘呐浴眮?lái)對(duì)待。

阿倫特希望以她的思想得到承認(rèn),而非因?yàn)樗拇嬖谶@個(gè)事實(shí)的人物特征,在她的職業(yè)生涯中,她堅(jiān)守著這一底線。

她說(shuō):“我對(duì)于女性教授這個(gè)身份絲毫不感到困擾,因?yàn)槲乙呀?jīng)習(xí)慣了作為女性。”

電影《漢娜·阿倫特》

漢娜·阿倫特是深邃的,迷人的永遠(yuǎn)是她的思想。

關(guān)于愛(ài),阿倫特不愿意被歸屬于任何一個(gè)團(tuán)體:

“而一般說(shuō)的‘愛(ài)’,是指人們直接的關(guān)聯(lián),這當(dāng)然絕對(duì)存在于真正的愛(ài)中,某些意義上也會(huì)存在于友誼。這是直接去談人,不涉及與世界的關(guān)聯(lián)。”

關(guān)于友誼,阿倫特認(rèn)為,友誼是建立在平等基礎(chǔ)上的,只有堅(jiān)定奉行獨(dú)立思考,并愿意冒險(xiǎn)的人才能成為朋友。

在阿倫特看來(lái),溝通對(duì)于友誼至關(guān)重要。她寫(xiě)道:

“在喜悅而非悲傷時(shí),人們是健談的,真正的人類對(duì)話不同于單純的聊天和討論,其中充滿了對(duì)另一個(gè)人的喜悅和他所說(shuō)的話。”

關(guān)于孤獨(dú),對(duì)于阿倫特而言,思考和理解的工作是要獨(dú)自進(jìn)行的。她在私人空間和公共空間之間劃了一條清晰的界線。從早年起,在她對(duì)孤獨(dú)的熱愛(ài)和被認(rèn)可的渴望之間就存在一種緊張關(guān)系。她反思道,即使只是讀一本書(shū),也需要一定程度的孤獨(dú)。

關(guān)于思考,她認(rèn)為,每個(gè)人都有能力進(jìn)行自省的獨(dú)立思考,如果一個(gè)人想要進(jìn)行思考,他必須避開(kāi)公共領(lǐng)域的灼灼凝視,這樣才能體驗(yàn)思想的無(wú)聲對(duì)話。

阿倫特將這種對(duì)話稱為“合二為一”,即一個(gè)人跟自我的對(duì)話。思考是一個(gè)自我理解的過(guò)程,是對(duì)自我的認(rèn)知。

“認(rèn)為存在危險(xiǎn)的思考是錯(cuò)誤的,原因很簡(jiǎn)單,因?yàn)樗枷氡旧韺?duì)所有的信條、信仰和觀點(diǎn)來(lái)說(shuō)都是危險(xiǎn)的。”

阿倫特是一個(gè)苛刻、自傲、強(qiáng)悍又堅(jiān)韌的思想家,她那些振聾發(fā)聵的思考與觀點(diǎn),仍舊拷問(wèn)著人們的心靈。

思考能否讓我們遠(yuǎn)離惡行?真理的本質(zhì)是什么?縱使世界毀滅,也要讓人們說(shuō)真話嗎?人與人從根本上是平等的嗎?

越來(lái)越多的人開(kāi)始閱讀漢娜·阿倫特的作品,試圖用她的思想去理解當(dāng)下的危機(jī):虛假新聞的散播、公共領(lǐng)域的增長(zhǎng)、技術(shù)的勝利、私人領(lǐng)域的喪失、普遍的孤獨(dú)感等等。

《我愿你是你所是:漢娜·阿倫特傳》的作者薩曼莎·羅斯·希爾在序言中寫(xiě)道:

阿倫特對(duì)理解的熱情,對(duì)生活的渴望,對(duì)于她自省的獨(dú)立思考能力的形成是同等重要的。我不認(rèn)為這兩者可以脫鉤,因?yàn)橐粋€(gè)人必須真正熱愛(ài)這個(gè)世界,才能像她那樣熱情地投入其中。

在她人生的至暗時(shí)刻,就是她被關(guān)在拘留營(yíng)那段時(shí)期,未來(lái)一片渺茫,她開(kāi)始思考自殺的問(wèn)題,最后她的結(jié)論是,自己太熱愛(ài)生活,所以不能放棄。她決定繼續(xù)活下去,并且要努力歡笑著活下去。

我希望她面對(duì)絕境的勇氣能夠激勵(lì)我們鼓起勇氣,在‘我們這個(gè)并不美麗的世界’,去抵抗我們今天面對(duì)的黑暗。”

這正是閱讀這本傳記,了解這位重要思想家的必要所在。

《我愿你是你所是:漢娜·阿倫特傳》

思想的子彈列車(chē)

多一個(gè)人讀阿倫特,就多一份自由的保障

-End-

2022.7.26

原標(biāo)題:《比肩波伏瓦、桑塔格,一生爭(zhēng)議不斷,她揭示了社會(huì)中的平庸之惡……》

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問(wèn)http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司