- +1

現場|重溫“孟光時代”:他培養了陳逸飛等一批名家

說起1950年代及其后的上海美術教育,不能不提到孟光先生(1921-1996)與他創辦的“孟光畫室”,他在美專的得意門生陳逸飛、夏葆元、魏景山等,以及弟子趙渭涼、胡項城等,都是他家的常客,而他位于思南路的家也因此被戲稱為“第二美專”。孟光是一位久被掩蔽的藝術家和美術教育家,無論是“孟光畫室”,還是他執教的上海美專、上大美院等,在上海現代美術教育史上都有較大影響。

澎湃新聞獲悉,7月15日,“孟光時代——師生藝術文獻特展”在上海劉海粟美術館正式對外展出。展覽展出美術教育家孟光及其學生等共90件藝術作品與文獻。孟光的學生們已白發蒼蒼,他們來到現場,用這個展覽向恩師致意與表達紀念——他們把與先生在一起的歲月稱作“孟光時代”。

1950年代中期,孟光在創作油畫作品《鍛工》

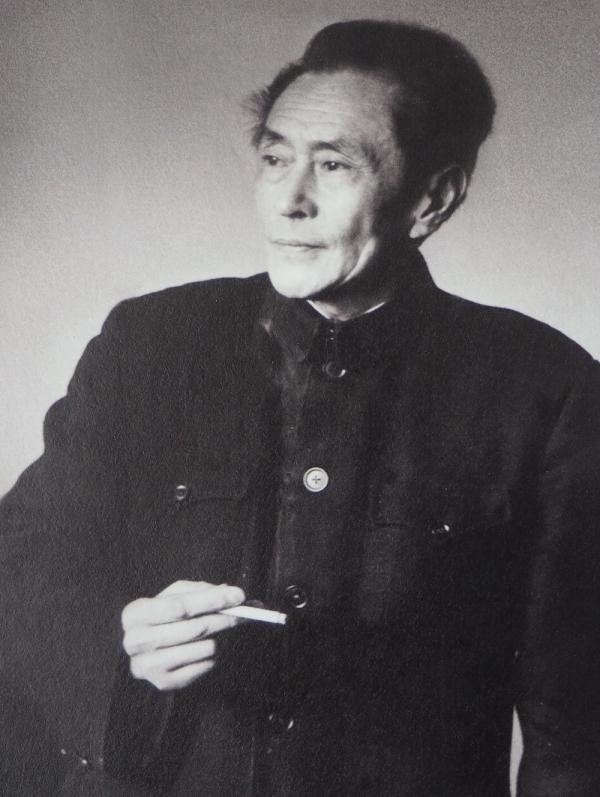

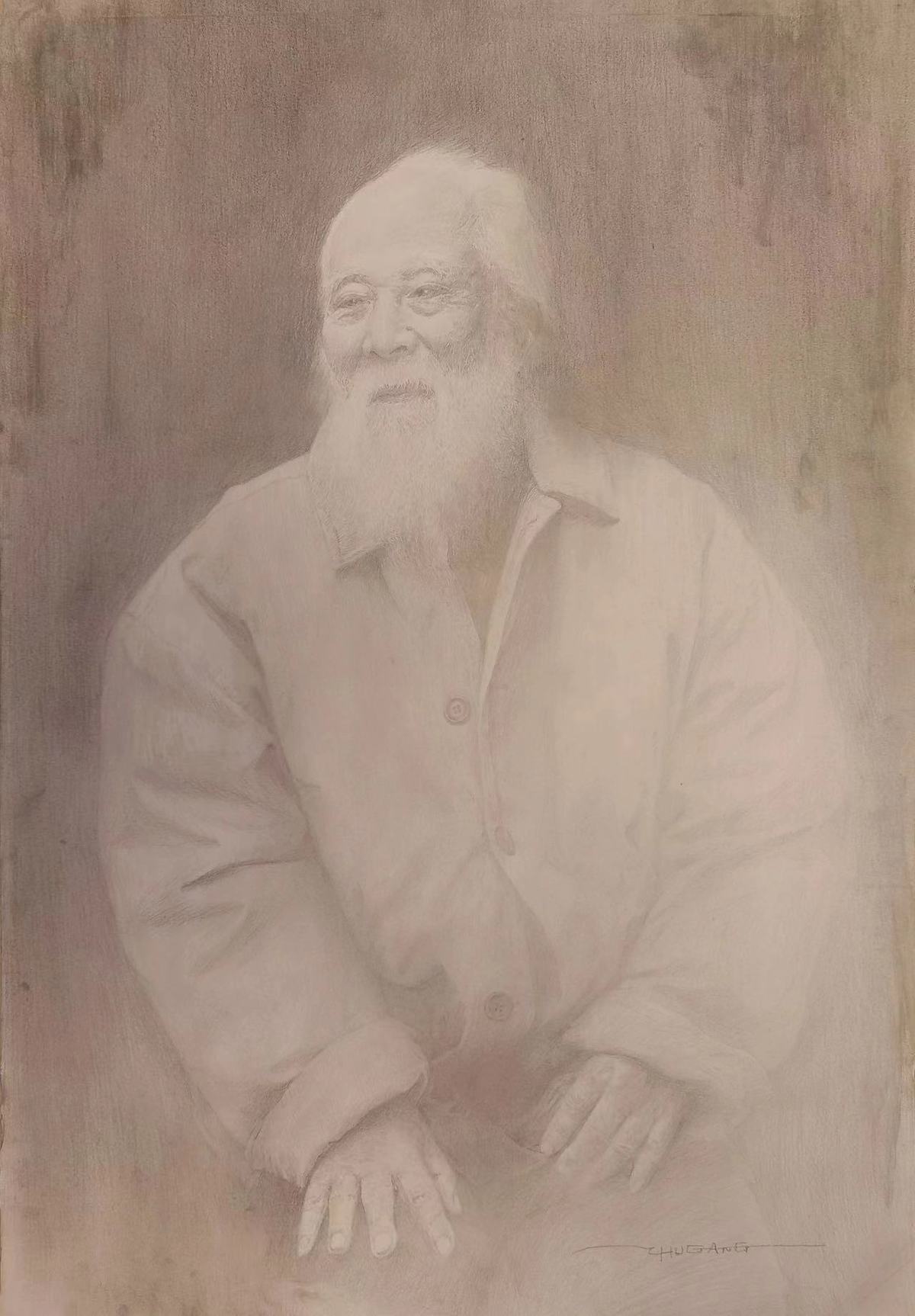

晚年的孟光(1921-1996)

“孟光時代——師生藝術文獻特展”現場

一個籌備時間長達15年的展覽

“這是一個籌備時間長達15年的展覽,其間幾經波折幾經擱置,終由一眾孟光先生的學生們的不懈努力以及社會各界人士的大力支持,得以不斷推動成型;這也是一個眾人托舉和接力的展覽,我們美術館正是其中的托舉者,而我也是一個接力者,三個月前我才了解到這個原本三年前就計劃在劉海粟美術館展出的展覽計劃,因為種種原因而未能實現,經過短時間各方的努力,我們以極大的熱誠和努力去促成這個無論在藝術創作還是在藝術教育上都呈現著光芒的展覽。”上海劉海粟美術館館長鮑薇華在當天的開幕式上說。

1980年代中期,孟光與魏景山、夏葆元、楊正新在人民公園

據介紹,孟光出生于江蘇常州,與劉海粟先生為同鄉,他又畢業于劉海粟先生等創辦的上海美術專科學校,成為上海美專的校訓“閎約深美”的忠誠實踐者,其后無論作為藝術家還是美術教育家,他都延續著上海美專的藝術精神和教育理念,自我創作不斷探索精進的同時,更是培養了大批在藝術上出類拔萃的學生,他們均成為了中國現當代藝術領域的領軍人物。“孟光先生與劉海粟先生的交集以及與上海美專淵源,是劉海粟美術館積極推進促成此次展覽的緣由之一。”

1980年代初,孟光在上海交通大學指導學生

由孟光于1979年親自編導的教學影片《素描》,曾在全國藝術公開普及教育方面產生廣泛而深刻的影響,這部教學影片生動形象地展示并總結了孟光先生的素描教學體系,十分珍貴。這部片子也經歷了40年失而復得的過程,此次展覽現場再次展示了影片的濃縮版。記者了解到,開幕當天到場的很多孟光的學生,都曾在影片中作示范。

有意義的是《素描》是由當時上海人藝的演員,現任上海市文聯主席奚美娟擔任解說配音。開幕現場,奚美娟也為此次展覽專門發來賀文。她在賀文中寫道:“上海作為我國的文化中心與重鎮,它的標志之一,就是在城市文化發展的各個時期,都能讓我們見識到那些獨具魅力,各領風騷的文化藝術領軍人物,以及藝術家群體。其實,在那些閃閃發光的戲劇電影家、音樂舞蹈家、書法美術家等等的背后,我們更能看到一批學養深厚、境界開闊、人品高尚、兢兢業業助力下一代脫穎而出的藝術教育工作者。孟光先生就是這樣一位令人心生敬畏的美術家和藝術教育家。很巧的是,44年前,由他編導的影片‘素描’,還曾邀請我參與了影片的配音工作,今天想來更感榮幸與有緣。孟光先生不僅用藝術作品記錄了社會生活和時代的發展,更是作為一名藝術教育家,用他自己獨具特色的藝術思想與理念,培養教育又引領感召了他的學生們的藝術素養與境界。在當今,這是更值得推崇的品質。”

藝術家陳逸飛生前在電視中回憶老師孟光時曾說:“思南路77號是我們孩提時代最喜歡來的地方,每年大年初一一大早,我們都會來給孟老師拜年,這里就是我們同學聚會的地方。孟老師會跟我們談談畫,講講做人的道理。從某種意義上說,老師對學生成長道路上的影響,有時候還勝過父母。”

孟光-水鄉陳慕,油畫,63×70cm,1980年

孟光-靜物,油畫,102×102cm,1985年

孟光-靜物,油畫,62×49cm,1988年

開幕式現場,上海市美術家協會顧問朱國榮和中共一大紀念館副館長、本次展覽總策劃之一的阮竣分別致辭。藝術評論家、學術主持龔云表介紹了孟光先生的藝術成就。龔云表認為,從某種角度來看,孟光先生是一位久被掩蔽的學者、藝術家和美術教育家。拂去歷史的塵埃,重新認識先生的心路歷程,確立他在藝術和美術教育史上的地位,是弟子學生們紀念他的應有之義。老一代學人的風范,不應泯滅于幾十年的風卷沙埋之中。孟光先生風義平生,門生學子既受其所賜,就應向賜予者表述由衷的懷念之情,深深感謝像孟光先生這樣的點燈發光的人。

孟光的子女代表孟良說:“父親孟光是一名普通的人民教師,他曾經也是一名戰士,經歷了戰爭年代和改革開放年代,面對急劇變化的時代,他有過磨難,也歷經過坎坷。但無論在什么樣的環境下,父親依然保持對理想的堅定。在他的美術教學生涯中,他盡心盡力為學生創造好的學習環境,教導和啟發學生的學習能力和觀察能力,培養了許多優秀的藝術精英。父親在世時,他的為人就得到了廣大同學和社會的認可。在他去世多年后的今天,能夠舉辦這樣一個重溫、回顧家父的展覽,也說明了大家對他在教育事業上的認可和懷念。作為家屬代表,我在這里向各位嘉賓表示衷心感謝。”

魏景山-兩個藏族女孩,素描,39×28cm,1974年

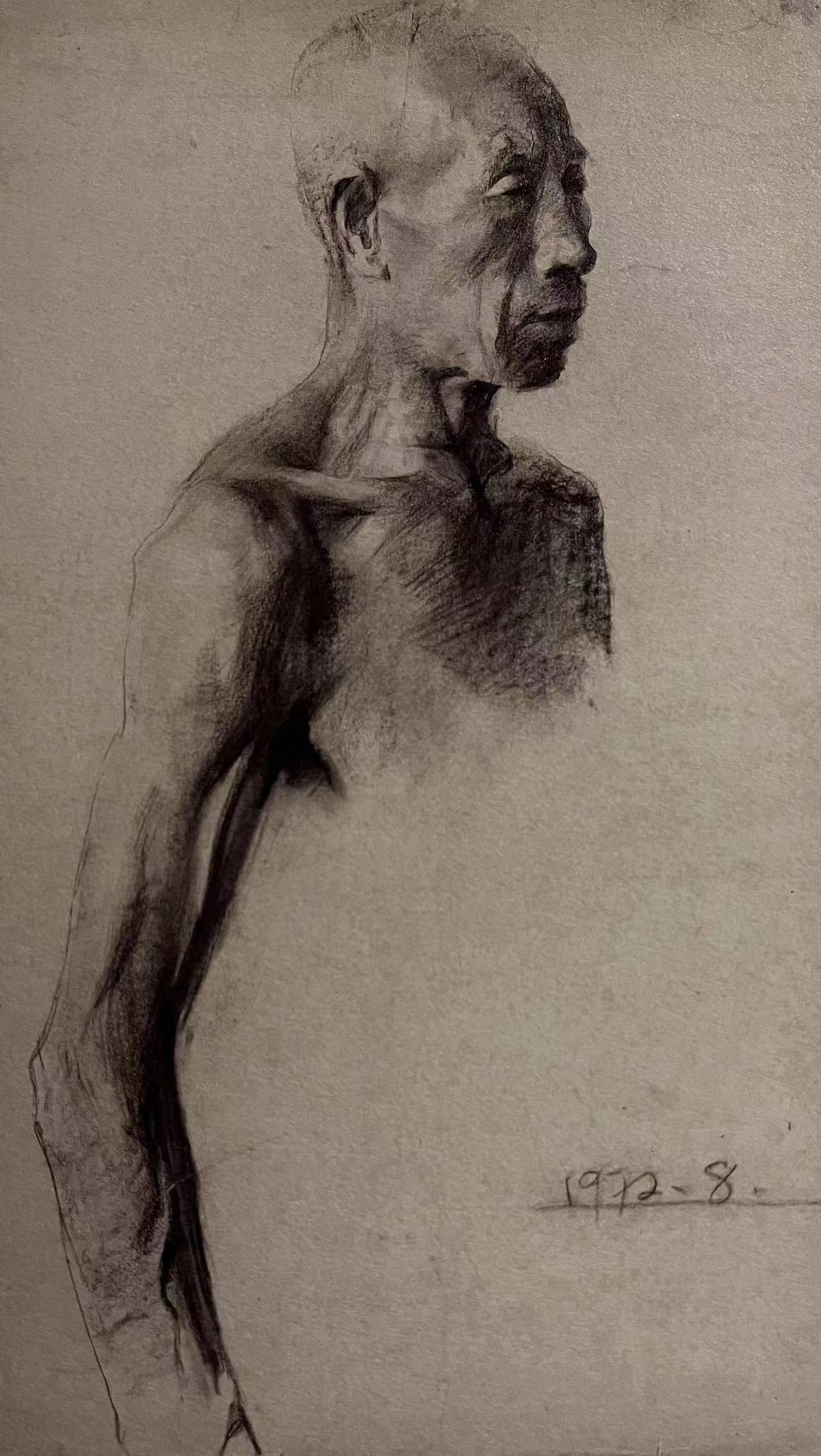

夏葆元-陜北老漢,素描,75×45cm,1972年

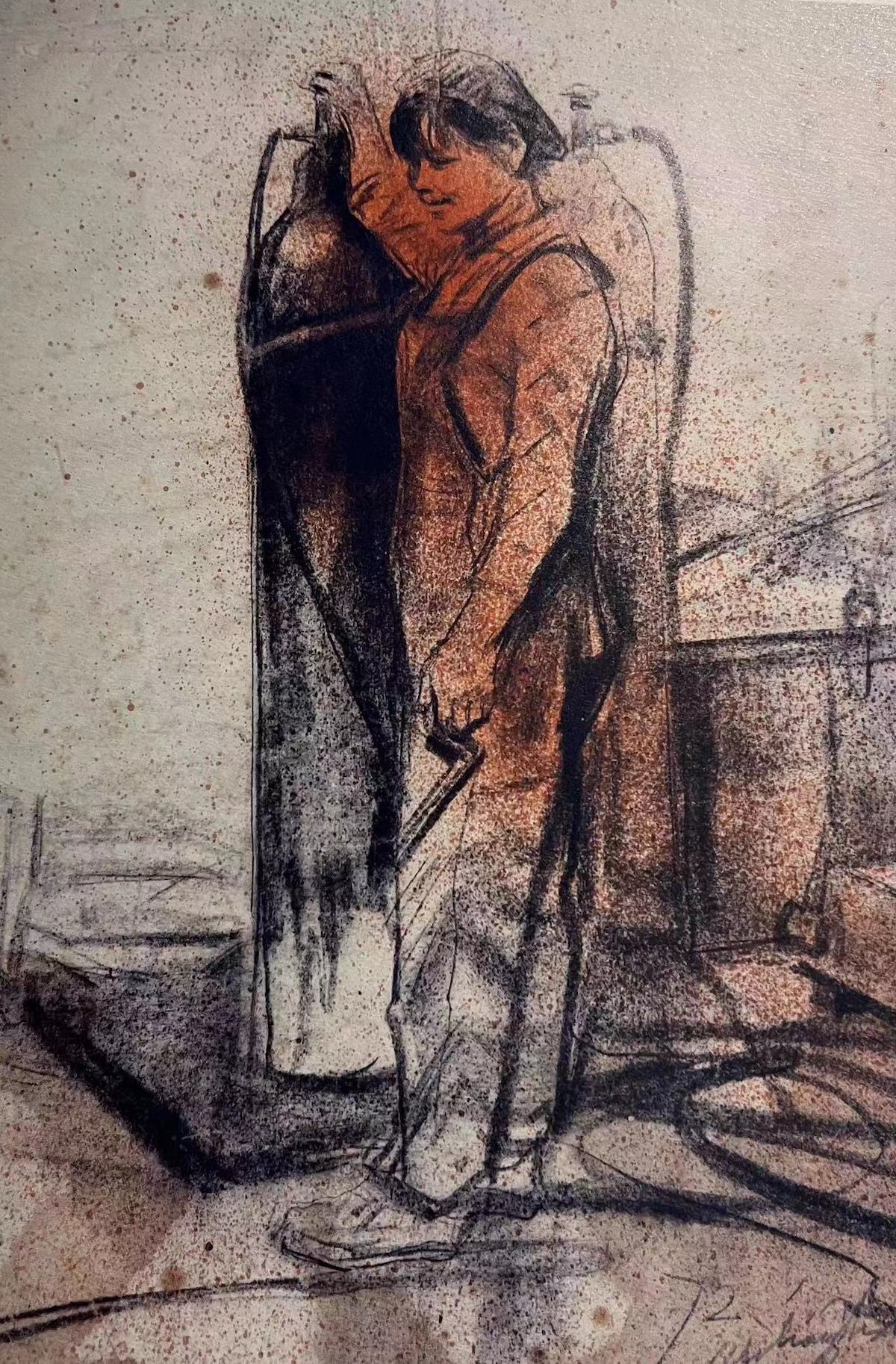

趙渭涼-女工,速寫,36×25cm,1972年

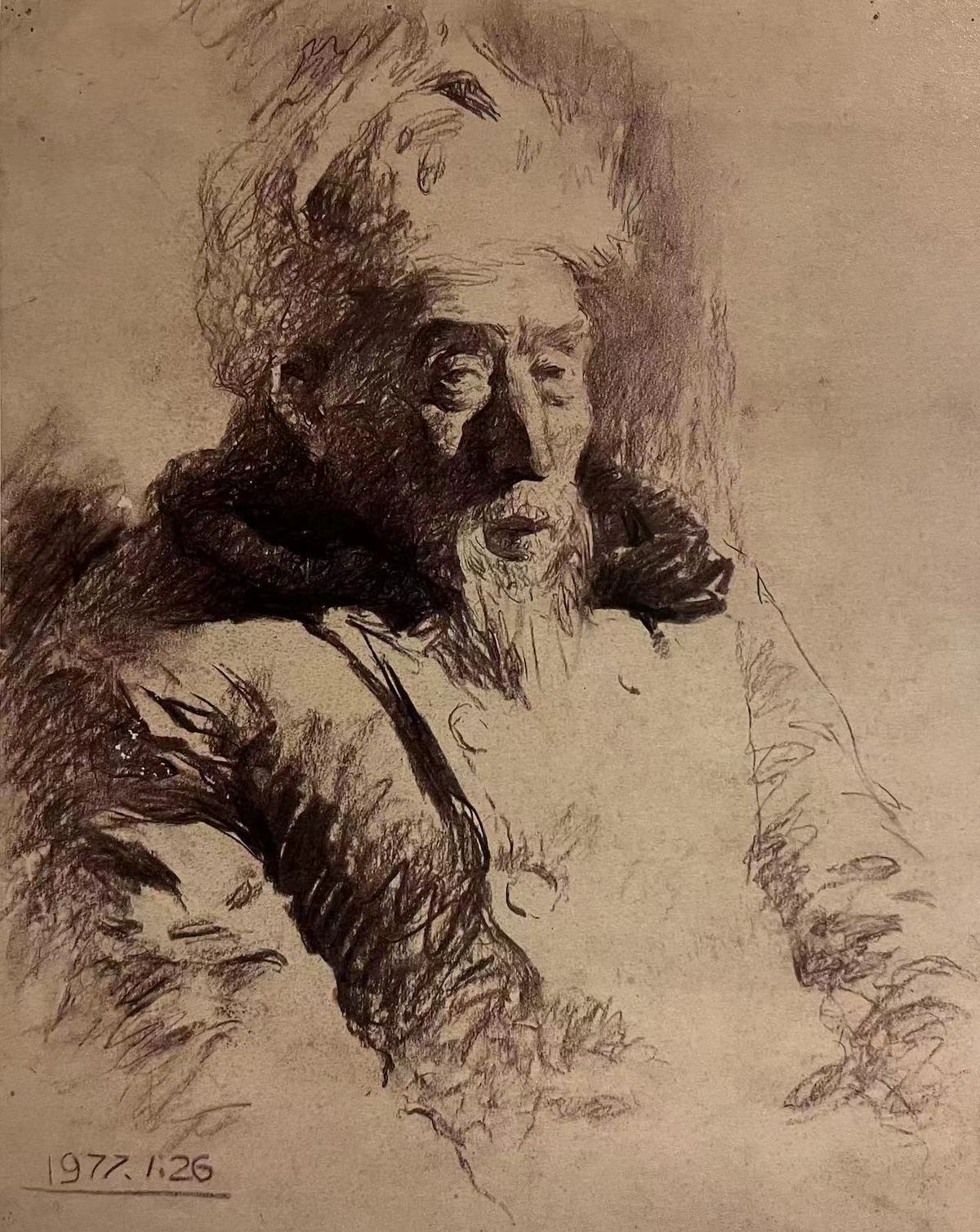

周長江-戴帽子的老人,素描,54×38cm,1977年

朱剛-老人,素描,78×54cm,2000年

汪鐵-四區—老碼頭,素描,78×52cm,1973年

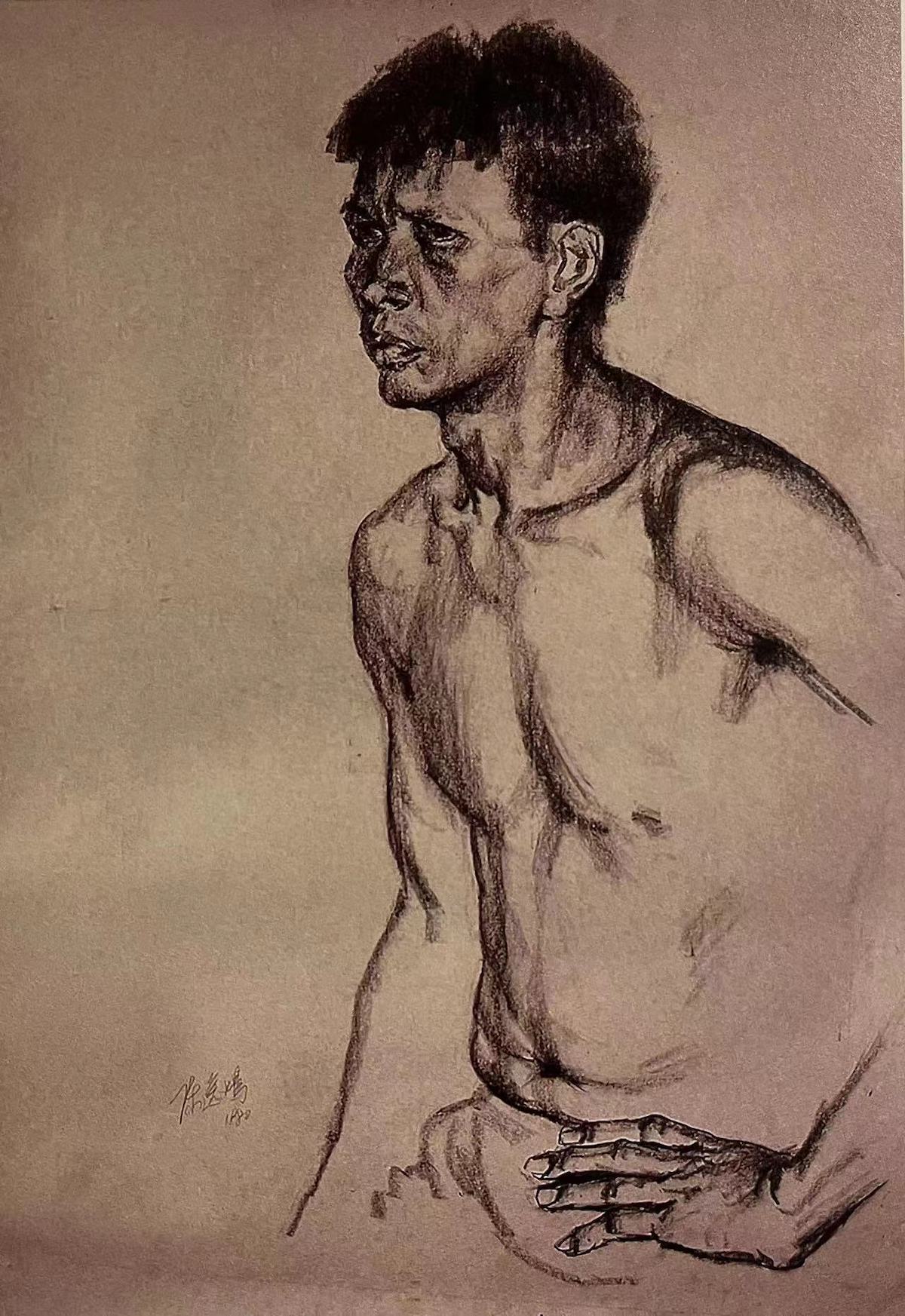

孟光先生在長期的教學生涯中,一直以教授素描學科而享有盛譽,被學生稱為“情理相融”的素描法。他的著作《素描述要》,完整系統地表述了他的素描教學體系,強調“表現思想感情和精神風貌”“更直接、更純粹體現出畫家的創造能力和審美意趣”的素描教學理念。上世紀七十年代,由一群熱愛繪畫、醉心于藝術探索的莘莘學子掀起了一場“素描運動”,孟光先生作為這場“運動”的精神領袖和導師,不僅全方位給予熱情支持,而且親力親為地具體指導。參與這場“運動”的青年畫家,秉持孟光先生的素描理論,深入實踐、勇于創新、各具風貌,形成了富有海派特色的“上海式素描”。

賴禮庠-女新四軍,水墨,78×55cm,1976年

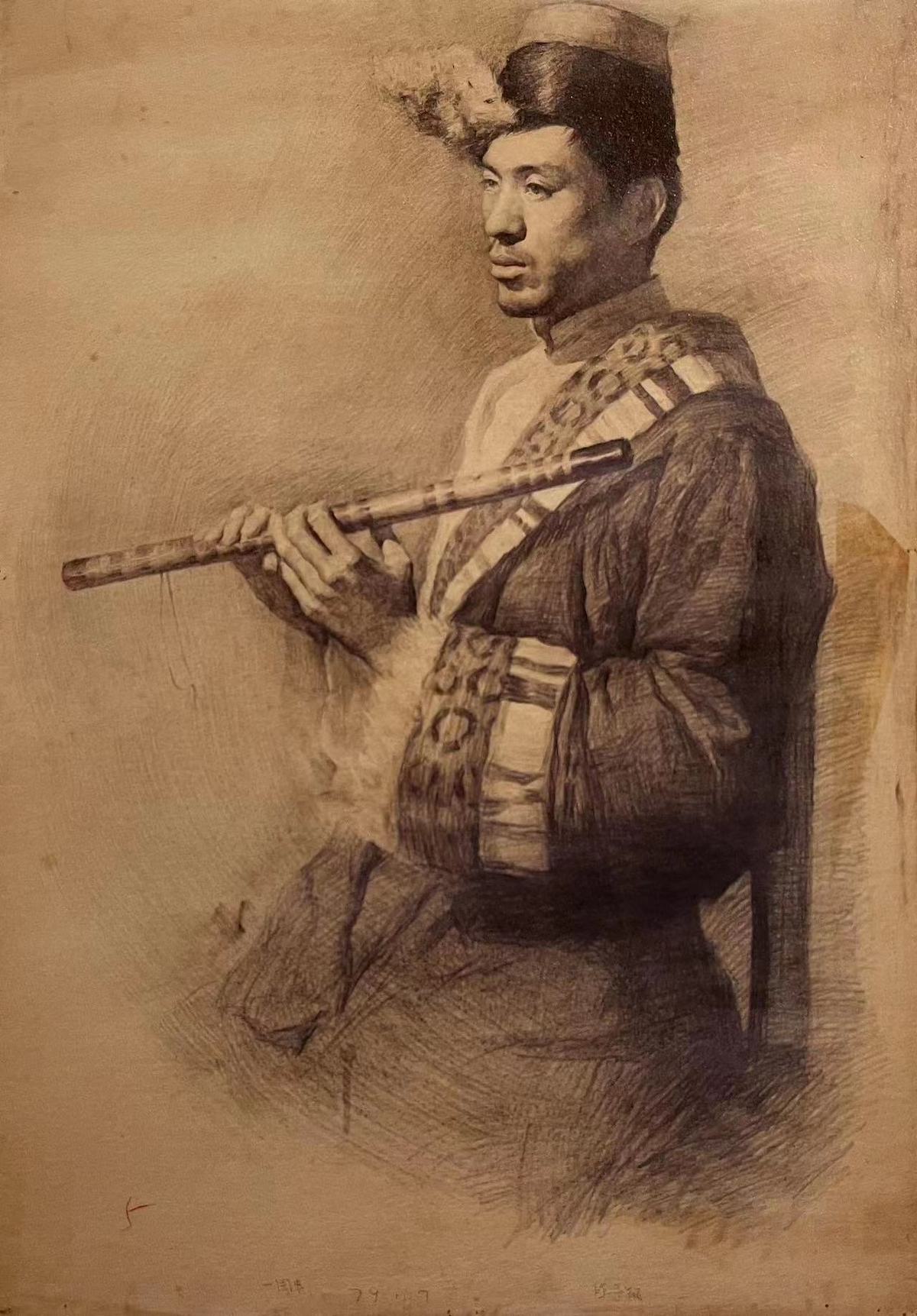

陳予鋼-藏族樂手,素描,88×61.4cm,1979年

陳逸鳴-人像,素描,58×42cm,1980年

上海美專校訓“閎約深美”的忠誠實踐者

據介紹,在一個很長的歷史時期,上海曾經美術學校林立,成為全國美術教育當之無愧的中心。但到了1949年,卻只剩下碩果僅存的一所老上海美專。而兩年后的一九五二年,連這唯一的一所美校也被遷并到外地,致使正規美術學校竟然一度出現空缺,美術教育面臨著中斷的危機。當此之際,孟光先生在上海思南路創辦了“孟光畫室”(原名“集體美術研究所”,又名“集體畫室”),成為上海正式美術學院專業教育機構缺失情勢下的重大補充,培養了數量可觀的一大批美術人才。

位于上海思南路上的孟光故居

正如一些美術研究者所言,孟光畫室的創辦更有著一種特殊的意義,因為它的出現,在當時填補了上海美術教育的空白,進而在一定程度上成為正規美術學校“替代”的地位,發揮了不容小覷的作用。而對孟光先生自身而言,當可看作是他在戰爭年代從事大眾美術運動和舉辦美術輔導活動的一種自然延續。

任麗君-版納的姐妹,布面油畫,106×100cm,2020年

陳偉德-理發店,布面油畫,50×90cm,2017年

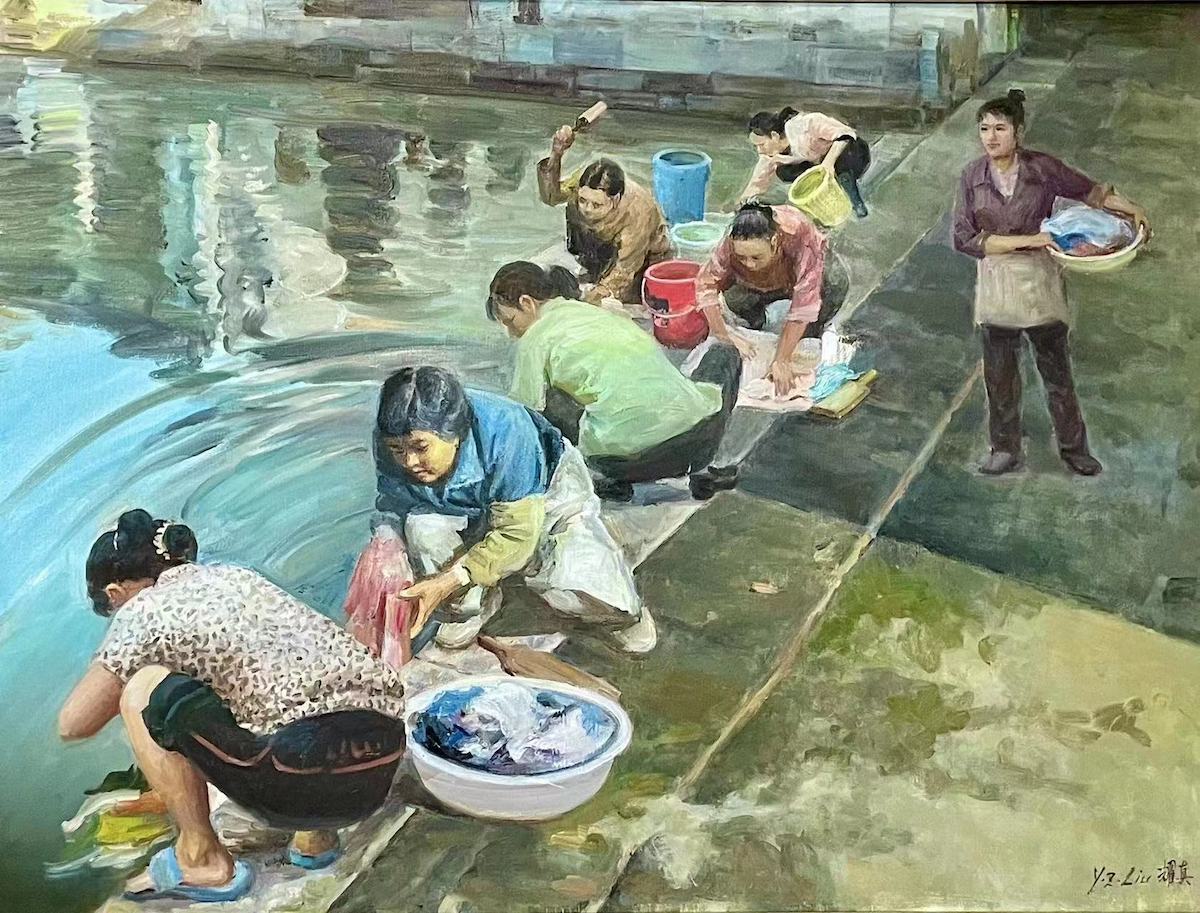

劉耀真-江南洗衣婦,布面油畫,75×100cm,2017年

王申生-女博士,布面油畫,100×80cm,2014年

孟光藝術基金會(籌)在展覽序言中介紹,隨著歲月流逝,時序推移,孟光先生逝世已過去了二十六年。他的身影正漸漸隱入歷史深處。但是,在曾經深受先生諄諄教誨的眾多學子心中,他的形象永遠高大,他的精神垂范后世。此次展覽的舉辦宗旨,既是基于先生自身杰出的藝術創作成就和在藝術教育上的卓越建樹;也是基于昔日的莘莘學子們對先生表達的深切懷念和感恩之情。

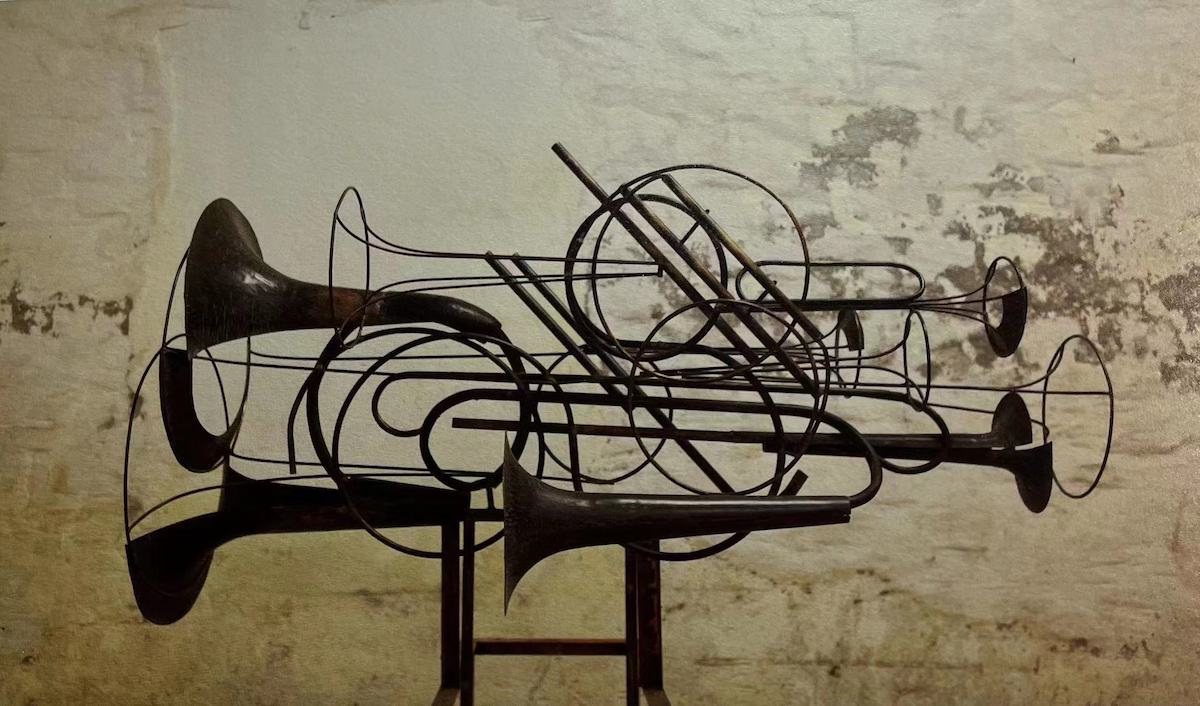

黃英浩-太陽號,雕塑,180×70×160cm,2010年

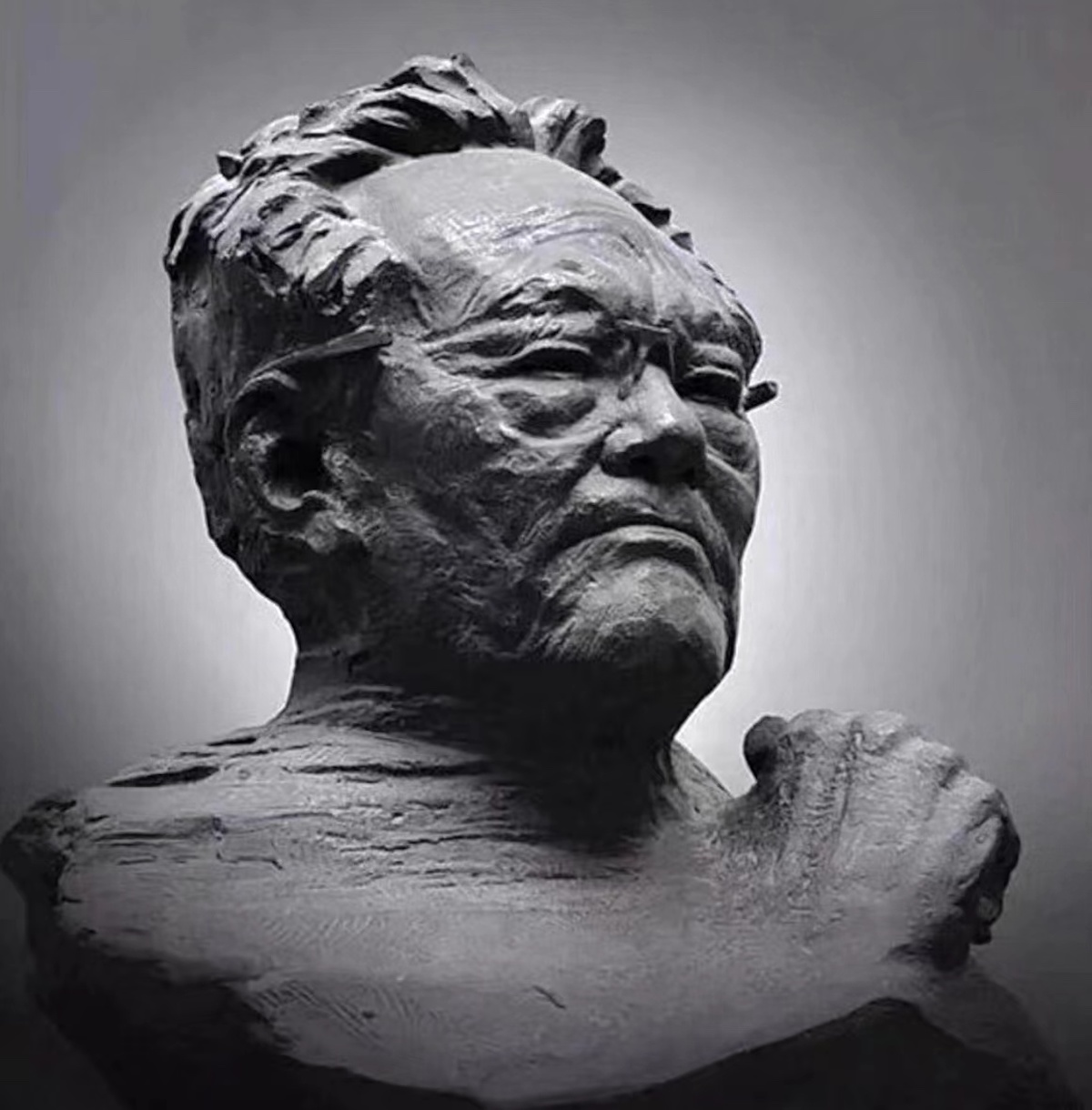

嚴友人-巴金,雕塑,高100cm,2005年

孟光先生的藝術創作與時代脈絡相仰息,是老上海美專校訓“閎約深美”的忠誠實踐者。新中國成立初期,他就全身心投入新時代的洪流,參與創作了表現革命歷史題材的第一批主題性上海油畫作品。自上世紀八十年代始,孟光先生深入對藝術本質的思考,從藝術表達語言的層面進行探索。他的作品在精神指向上突顯出中國傳統審美意象特征,建構起個性化的風格語言,成為中國當代油畫語言探索的先行者。

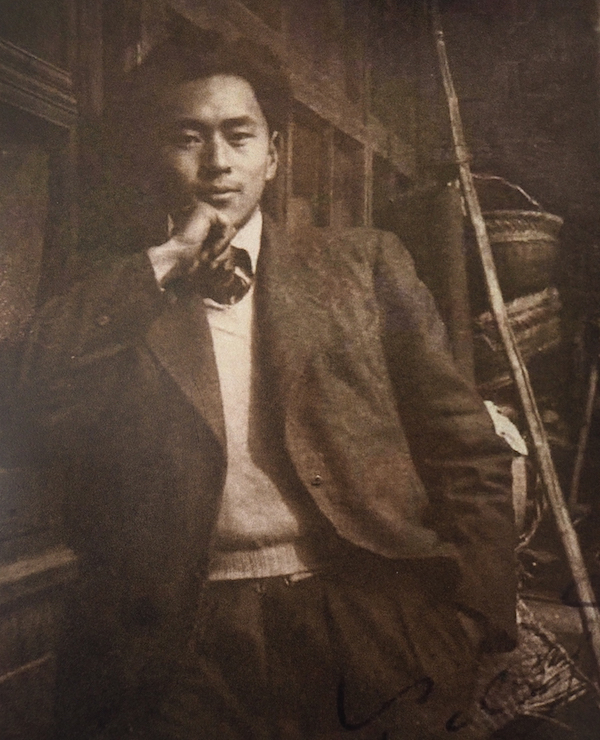

青年時期的孟光

“孟光時代——師生藝術文獻特展”現場

教書育人是孟光先生一生最值得自豪和欣慰的事業,他對年輕學生一片赤忱,有教無類,傳道授業解惑,如細雨潤物,化而無聲。學生親炙教誨,得以登堂入室,走進藝術大門。他們對恩師心往神追,把先生作為伴隨終生的一世之師,將他們與先生在一起的歲月稱作“孟光時代”。重新回顧孟光先生的創作歷程,弘揚他的藝術精神,認識他在藝術和美術教育上的重要意義,檢閱他的學生們的藝術成果,無疑是此次展覽的應有之義,也是對孟光先生的最好紀念。

據悉,展覽將持續至8月20日。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司