- +1

現場|五千年前最重石豬與良渚琮王,史無前例齊聚上博

距今五千多年前,迄今為止考古出土的最大、最重的凌家灘文化石豬,造型“萌萌噠”的人首陶瓶,刻有完整神人獸面紋的良渚文化“琮王”,上海福泉山遺址出土的史前最精美象牙權杖……這些中國考古史上的重量級文物史無前例地首次相聚上海。

備受期待的上海博物館“何以中國”文物考古大展系列第二展 “實證中國:崧澤·良渚文明考古特展”6月19日下午在上海博物館開幕。澎湃新聞在現場看到,展覽通過358件文物,呈現距今5800年至4300年以崧澤文化、良渚文化等為代表的第一個文明發展高峰中最偉大的成就。上海博物館館長褚曉波表示,長江下游是中國早期區域文明發展高度的最典型代表,深入探討其演進過程、特點及影響,將對深入了解多元一體中華文明的形成、探討中華文明的特質具有重要的作用。

石豬、“崧澤王”“良渚王”等首次相會

展覽現場

此次展覽匯聚全國19家博物館、考古機構珍藏的出土文物358件,其中,90%以上為珍貴文物,三分之一以上為首次亮相的最新考古成果。展覽從古國、稻作、手工業和玉器四大板塊入手,展示長江下游史前文化藝術的魅力,呈現中華泱泱五千年文明。

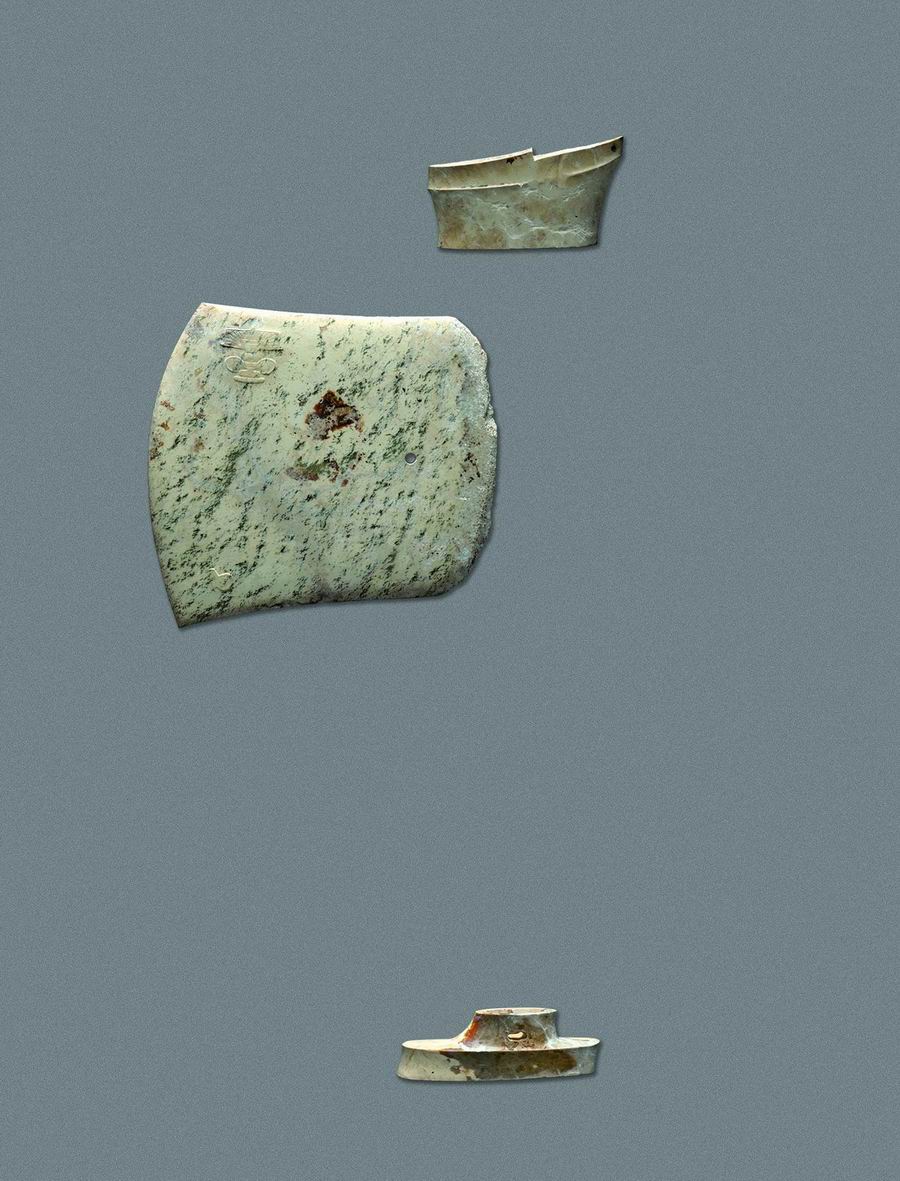

琮王反山M12:98-1

據上海博物館考古研究部館員周云介紹,在展覽主題確定下來后,他們基本上跑遍了長三角這一時期重要的收藏單位,得益于各家兄弟單位的支持,參展文物也突破了原定的320件(組),達到358件(組)。此次展覽的展線也是突破了以往以時間敘事的方式,依據對長江下游早期文明高峰的最新認識和學術研究成果來制定,分為古國文明、稻作文明、手工業文明、玉器文明四大板塊,每個板塊圍繞一個主題進行敘述,每個展廳呈現的風格也各不相同。

展覽現場

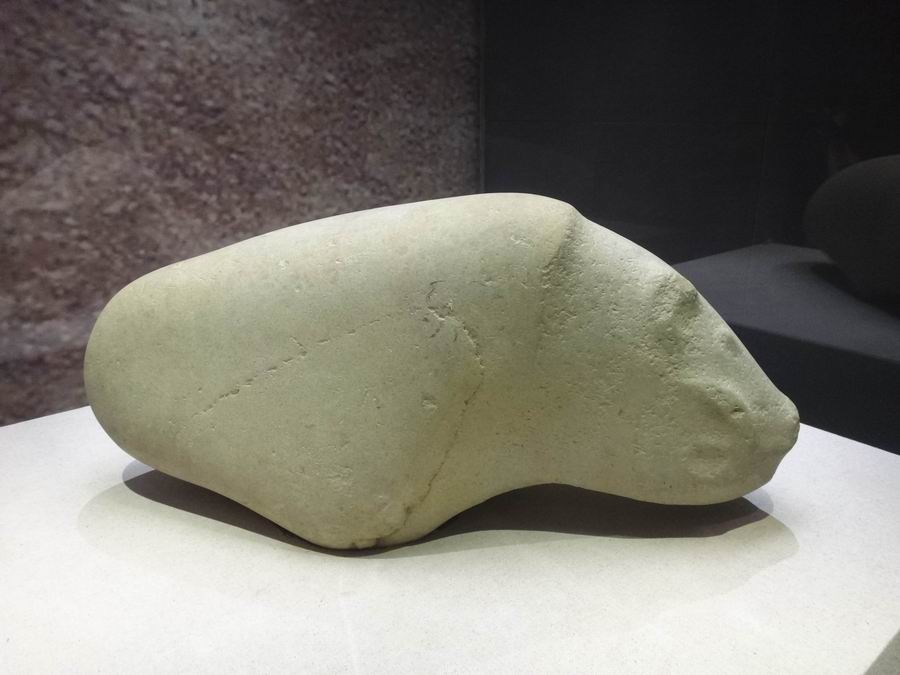

展覽亮點頻頻,展品件件精品。崧澤文化的典型器物人首陶瓶,目前我國考古發現的最早、最大和最重的凌家灘遺址石豬(重達88公斤),良渚王的“三大神器”——“琮王”“鉞王”和玉權杖,迄今發現最早的人鳥獸圖案透雕精品——透雕玉人首形飾到史前最精美的象牙制品——上海青浦福泉山遺址出土的象牙權杖……上海博物館將多家文博機構的“鎮館之寶”齊聚一堂 。

石豬,重達88公斤,由圓雕工藝雕琢而成。仔細打量,豬的嘴、鼻孔、眼、耳俱全,并有一對獠牙,五千多年前的凌家灘先民已經把豬的形象刻畫得相當逼真。

“我們挑選的都是那個時期最精彩的文物,每一件文物基本都是他們主要展線或是中心展柜的文物。”周云說,比如凌家灘文化的石豬是從安徽博物院的中心展柜撤下來的。它是迄今為止出土的最大、最早、最重的豬型雕塑,此次在上海僅“出差”一個月。浙江省博物館的鎮館之寶“琮王”,是迄今為止體量最大、雕琢最精美的玉琮,因為月底它將在浙江省博物館新館亮相,僅在上博展出20天。

展覽現場

作為展覽的亮點之一,本次展覽也史無前例的集合了1500年,從崧澤時代到良渚文明,五個重要代表性遺址中5位最顯赫的王者大墓出土的文物進行首次展出。

“這一時期階層分化出現了王權和國家,所以在第一板塊當中就選擇了從崧澤到良渚時期最重要的5個遺址,包括江蘇省張家港市東山村遺址,安徽省馬鞍山市含山縣凌家灘遺址,也包括了浙江良渚反山遺址,上海福泉山遺址,江蘇省常州市寺墩遺址等。”上海博物館副館長陳杰介紹說。

鉞王

其中東山村遺址是迄今為止發現的崧澤文化等級最高的一個遺址,特別是展覽展示的東山村M90墓葬,也被學者稱為“崧澤王”。凌家灘遺址它的遺址面積很大,出土文物也非常精彩,此次展覽是對其23號墓葬出土文物進行整體展示;作為早期文明的一個都邑性遺址,良渚遺址的發展程度更高,良渚遺址里面發現了很多具有王陵性質的墓地,反山遺址是其中最重要的一個代表。此次展覽也是首次將反山墓地里等級最高的12號墓出土的三件重要器物——“琮王”“鉞王”和玉權杖匯聚一起展出。

展覽現場

呈現“滿天星斗”的生動場景

五千多年前,長江下游先民就已創造出比肩世界的輝煌文明,建立了東亞最早的區域性國家,并對中華文明多元一體的發展產生了深遠影響。此次展覽以文物為載體,展示我國長江下游早期文明的一系列考古新發現、新成就,以此回答中華文明起源研究中的重要論題。

玉冠飾反山M16:4

據陳杰介紹,這一次的展覽叫“實證中國:崧澤·良渚文明考古特展”,之所以一定要把崧澤放到展覽內容,并不僅僅因為上海是崧澤文化的命名地,更重要的是希望能夠展現長江下游早期文明發展的一個整體的發展歷程。

展覽現場

象牙權杖2010QFM207:61

陳杰說,良渚遺址被認為是實證中華5000年文明史的圣地,良渚也被認為是東亞最早的國家,但是良渚文明的發展不是一蹴而就的,它有一個漫長的孕育過程,新的考古發現和研究顯示,崧澤時代已經呈現出早期文明的若干特色,所以那時候已經可以認為存在了明顯的階層分化,初級的王權已經產生。“從崧澤到良渚,長江下游無疑是實證中國早期文明發展的最佳案例,也是符合中華文明探源工程所提出的5000多年進入文明社會的一個基本的學術判斷。”

展覽現場

“從崧澤到良渚,它所形成的這種文化的統一體,也為當今長三角一體化找到了一個歷史的源頭。”陳杰說,這種文化上的統一可以在器物上得到體現,從文物的對比上,在跨區域的很大的一個范圍里面,都能看到相似的器物,從陶器到玉器,從紋飾到器型到使用習慣都非常相似。

人鳥魚獸透雕玉件M77:71

比如此次“玉器文明”單元展出的崧澤時期、凌家灘文化虎鷹的造型,到良渚文化的神人獸面紋的變化,反映了我們早期的宗教信仰,從多神到一神的轉變。正是由于統一信仰的形成,對長江下游早期文明匯集成一個文化統一體奠定了重要基礎。

玉人

展覽現場的玉鷹98M29:6

談及舉辦此次展覽的意義,上海博物館館長褚曉波說,長江下游是中國早期區域文明發展高度的最典型代表,深入探討其演進過程、特點及影響,將對深入了解多元一體中華文明的形成、探討中華文明的特質具有重要的作用。“只有認清中華文明的來路,方能從五千多年的歷史中獲得文化自信,這也是博物館人的使命擔當所在。 ”

展覽現場

展覽重點:

第一單元:古國文明

考古資料證明,距今6000年前后的中國正處于文化相互作用圈與文明的形成期。人類在遷徙、交往中產生文化間的碰撞、交流與融合,加速了社會復雜化進程。距今5800年,在長江下游流域的一些聚落群中首次出現了超大面積的中心性聚落,在居民人口數量、結構設施、大型建筑及高規格墓葬等諸多方面,處處體現著權力階層對大量財富、資源的把持。聚落群之間相互競爭,不斷整合擴張,社會步入“古國時代”。5300年前良渚文化最終強勢崛起,覆蓋長江下游大部分區域,并在浙江余杭規劃建造了核心都邑——良渚古城,形成以稻作農業為基礎、玉為政治紐帶,標識著權力與信仰的獨特文明。可以說,長江下游的早期文明進程就是一部從崧澤時代的厚積薄發到良渚文明崛起繁榮的發展史。

琮王反山M12:98-2

玉冠飾87M15:38

本單元將帶觀眾領略崧澤時代的東山村遺址和凌家灘遺址,以及反映良渚文明的良渚古城遺址、反山遺址、福泉山遺址和寺墩遺址。其中,在凌家灘考古發掘中出土的重達88公斤的石豬,是目前我國考古發現的時代最早、形體最大和最重的豬形石雕。豬的嘴、鼻孔、眼、耳俱全,并有一對獠牙,形態十分逼真。出土于反山王陵的良渚“三大神器”——“琮王”、“鉞王”和玉權杖在這一單元得以同框亮相。器物上多組完整的“神人獸面紋”圖像令人驚嘆,反映出良渚文化微雕技藝之精湛,同時也是良渚社會最高的權力象征。

第二單元:稻作文明

作為得天獨厚的稻作傳統起源地之一,長江下游區域的水稻生產及耕作模式在崧澤·良渚文化階段獲得了迅速發展。到了良渚時期,以犁、鐮、刀為代表的石制農具被系統性地廣泛使用,成規模的水田管理技術已經十分成熟。肉食方面,除了通過捕獵鹿科動物等野生資源補充蛋白質,豬更是作為一種可穩定獲取的肉類被廣泛飼養。此外,水網密布的自然環境使本地區的先民也十分擅長利用漁網獲得水產。可見江南地區“飯稻羹魚”的傳統飲食模式自崧澤良渚時期開始就基本確定了。

泥質灰陶江豚壺

玉耘田器M2:24

本單元從“田連阡陌”和“漁獵蓄養”兩個方面展現了崧澤·良渚文化階段的稻作文明,展示了點種棒、石犁、雙孔石鐮、五孔石刀、石鏟、石耘田器、玉鐮、玉耘田器等農具,以及豬形陶尊、狩獵紋陶罐、鹿鉞紋陶尊、魚紋陶盆、豚形灰陶壺等帶有動物形象的器物。

第三單元:手工業文明

手工業專門化是早期國家控制社會資源的重要表現,同時也是文明發展的推動性因素。當一部分人從農業生產中脫離出來成為專職的手工業者,說明社會分工已經達到新的高度。手工業作為一個獨立生產部門,隨著規模擴大化、流程精細化、種類專門化,在支撐社會發展的基礎作用上也越發顯著。長江下游地區扎根于發達的稻作經濟土壤之上,手工業呈現出百花齊放的盛況。崧澤時代,手工業產品最突出的是陶器和玉石器,到了良渚,在玉石制作、制陶、紡織、漆木、制骨等多領域都取得了空前發展,專業化的生產模式逐漸凸顯。同時,以制玉業為代表的部分高端手工業被權貴階層所壟斷。

5人首壺

崧澤文化的典型器物人首陶瓶,整個器物造型奇特,生動古樸,在國內新石器時代遺址中首見,具有很高的研究和欣賞價值。還有上海青浦寺前村遺址出土的雙層鏤孔花瓣足陶壺,是新石器時代陶器中少見的精品,說明崧澤先民在追求器物實用功能的基礎上,已經開始了審美與藝術創作。

帶蓋竹編紋陶罐1974QSM59:2

第四單元:玉器文明

玉因稀有而獨特的礦物學屬性被先民們賦予了特定的觀念形態。琢玉從開采到制作的各個環節都消耗著大量的社會生產力,更需要嚴密有序的社會組織來支撐。崧澤時代,除了提高了材料的辨識能力,玉也從簡單裝飾用途向著代表身份、等級的玉禮器發展。良渚文明對于玉器的熱愛達到了空前的高度,他們用玉來劃分等級、區別身份、顯示權力,創造了琮、璧、鉞等為代表的一系列玉禮器及其背后的禮儀系統,最終形成了一套不同階層人群的用玉制度和社會規范。良渚玉禮器雕刻的“神徽”圖案,彰顯著“神王合一”的統治觀念,是維系整個廣域國家社會的統一信仰與紐帶,反映了極高的社會凝聚力。可以說,長江下游早期文明的最重要特征就是玉器文明,開創性的禮玉制度對后世中華文明的發展產生了深遠的影響。

象牙權杖2010QFM207:61

在本單元展出的文物中,出土于凌家灘遺址的玉鷹,為“鷹—豬—太陽”合體的器物,造型獨特,內涵豐富。出土于趙陵山遺址的透雕玉人首形飾,是良渚文化玉器的珍品,乃迄今為止發現的最早的人鳥獸圖案透雕精品。而在福泉山遺址出土的象牙權杖,堪稱史前最美的象牙制品,上海博物館藏有兩件,此次展出的為一件真品和一件復制品。這類象牙器在以往的考古發掘中也曾出土相似的器物,但都沒有得到有效保存和復原。在上海博物館文物修復師手中,這件脆弱精美的象牙權杖被首次完整清理出來公開展示,在上海乃至全國的新石器時代考古發掘中開創先河。

玉柄形器1987QFM144

玉龍M8:28

注:展覽于2023年6月20日免費對公眾開放,并持續至10月8日。考慮到展覽期間,恰逢參觀客流高峰期,為了確保文物安全,并為觀眾提供良好觀展體驗,在此期間,上海博物館將實行全預約制入館參觀。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司