- +1

魔都原點:方浜兩岸孕育出的上海繁華

【編者按】

5月期間,上海的“外灘貓街”吸引了眾多市民游客前去打卡,被視為激活老城廂的一次積極探索。如今,“貓街”公共藝術項目已經結束,方浜中路附近又回歸到城市更新進程中的“待機”狀態。沉寂的空間讓人很難想象,這里是魔都上海的起點,在開埠前一直是城市的中心地帶。或許未來的技術應用,能還原出老城廂的歷史景象,給大家帶來全新的體驗,但暫時,讓我們通過上海社會科學院歷史所帶來的故事,復盤老城廂在城市不同發展時期中的亮點。

以往講述上海的故事,常會從1843年開始講起。更有甚者,將赫然一座城市貶損為“小漁村”,也成為一種慣常修辭。此種抑古揚今的手法,近年來雖已不復常見。然而相較于現代轉型之波瀾壯闊,傳統上海之繁華描摹,仍是少人著墨,也是不爭的事實。“羅馬不是一天建成的”,上海亦如是。所謂“士農工商”這樣的四民排序似乎并不完全適用于這座城市的歷史。自宋元以降,上海就是一座眾商云集的城市。五口通商之后,南市變化未見較之北市更快,但商業底蘊依然雄厚。近年來,隨著城市更新的進程不斷加快,豫園商圈周圍頻頻有商業大動作,令人矚目。

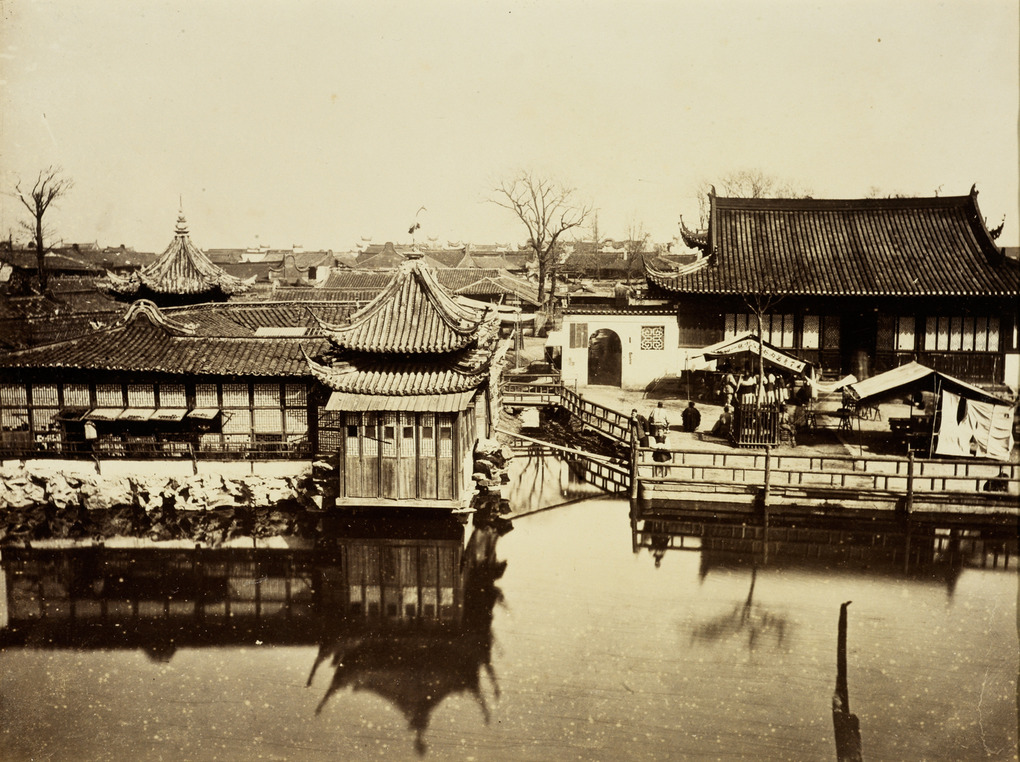

豫園遠望。本文圖片除特別說明外均由作者提供

由廟成邑

雖然高聳的城墻早已沒了,更名為人民路、中華路,但上海市民口中還是習慣將上海縣城那片城區喚作“老城廂”。僅從字面意思上來講,“城”為城邑,指的是城墻以內的范圍;“廂”為城外人口相對集中的區域。所以說,“老城廂”是以明嘉靖年間所修筑的城墻為界,將這座城市劃為兩個中心,這亦符合傳統上海商業運行存在兩個中心的基本布局:其一在邑廟(今豫園商城、城隍廟一帶),另一為十六鋪。

邑廟這一商業中心的起源大概是早于城隍廟的初設。現在我們所熟知的那座城隍廟,是在明永樂年間由知縣張守約將原先霍光行祠改建而成的。而方浜(今填浜筑成方浜路)兩岸在更早以前就是店鋪林立之所。元代人趙孟頫談到上海時說:“上海縣介在海濱,商賈百貨所輸會”。明代地方志會說:“當宋時,蕃商輻輳,乃以鎮名,市舶提舉司及榷貨場在焉。”又云:“后以人煙浩穰,海舶輻輳,遂成大市。”可見,在宋元之際的方浜兩岸,商業已很發達,這當然與青龍鎮在那時的迅速衰落有著重要關聯。但不可否認,上海浦作為一個港灣,比較安全,四通八達,也是重要原因。正是由于“有市舶、有榷場、有酒庫、有軍隘、官署、儒塾、佛仙宮館、氓廛賈肆,鱗次而櫛比”,一大巨鎮升級而為縣城,也成了順理成章的事情。

上海由鎮升縣后,要立自己的城隍。上海縣署北端本來有一座金山神廟,盡管自稱是源于秦漢時代的古跡,實際上建造時代不會早于宋代。對于這樣一座沿海城市而言,海上的安全不次于陸上的安全,所以就算是金山神廟改為了城隍廟,但前殿依然供奉著金山神,而于大殿的后面供奉城隍秦裕伯,這一安排迄今未改變。

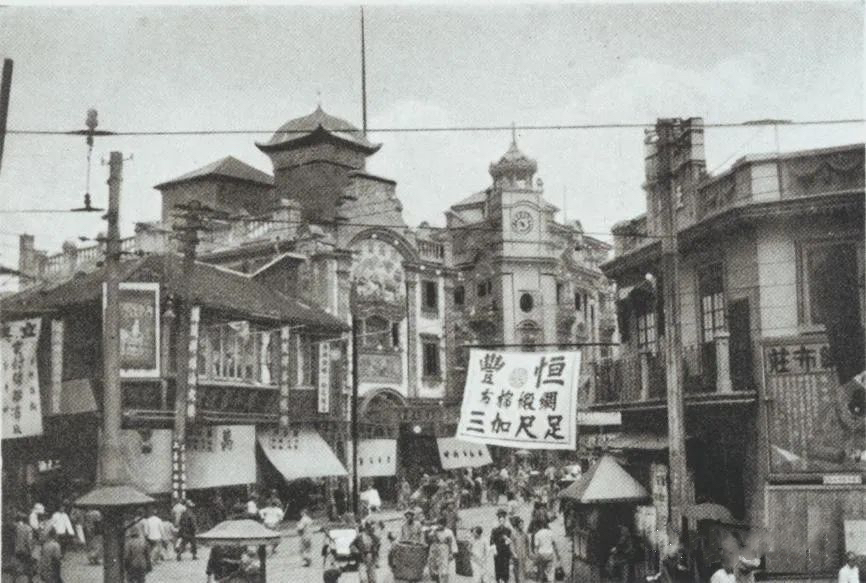

城隍廟前的商販與市民

香火旺盛之所,往往也是人流交織、商業鼎盛之場。城隍廟商市,概從清初逐漸形成。那時的城隍廟宇大殿前后擠滿香客,迎合廟會而來的許多小攤販和江湖賣藝者,齊集在景物荒廢、隙地較多的豫園之中,兜售貨品、娛樂民眾。西園建成后,為方便士紳商賈在園中活動,又開設了一些茶肆、商鋪。即便是歷經了近代戰亂頻仍,以邑廟為中心的商業氣息一直是老城廂最為濃郁的地方。1909年的《上海指南》寫道:“上海城垣作圓形而略長……租界環城之北,黃浦繞城之東,交通便利,故東門、北門之市……商賈市廛,鱗次櫛比,而尤以城隍廟為薈萃之所。”辛亥革命發生之后,不少地產商乘地價飛漲之機在城隍廟周圍租地造屋。

邑廟販賣商品與外國租界有很大的不同,素以國貨為主,尤以顧繡、玩具、樂器、古董、文具、花爆,以及木竹絲帶等日用制品聞名遐邇。于是,豫園一帶成了這些手工作坊的聚所,廟市也成為手工藝品集中展示的舞臺。無怪乎到了20世紀二三十年代,見慣了洋貨的上海人又感慨道:“城隍廟之佳處固又在商品之多國貨”。來到上海旅居的外國人,想要見識一下中華,最為便利的去處也是邑廟。

1884年“上海縣城廂租界全圖”中的方浜兩岸

以港興市

以港興市是對上海千年嬗變最為常見的歷史解釋。開埠之前,邑廟之外,這個“港”具體而言,一般指向的是十六鋪的碼頭;而所興的“市”,最初表達的是小東門外因為大量商貿活動聚居而成的城市中心。

清雍正七年(1729年),多年海禁完全解除后,商船往來激增,“凡遠近貿遷皆由吳淞江進舶黃浦,城東門外舳艫相接,帆檣櫛比”,小東門外“海貨盈盈積如山”。那時,蘇北商販已從長江水運畜禽來上海銷售。閩、粵、江、浙、皖等地,甚至更遠的商賈紛紛來上海開店經營。上海成為農副產品貿易的集散地。

嘉慶年間(1796~1820年),上海全縣人口達“五十二萬八千四百四十二口”,城廂街巷發展到60多條。特別是大小東門外的港區和十六鋪一帶,已成為南北貨物的集散中心。洋行街(今BFC)一帶,閩粵商人云集,洋貨、糖霜商號林立,每年從閩粵運來食糖約50萬擔。其他商賈則按行業集市于一些街道,形成一批以商品命名的豆市街、花衣街、咸瓜街、火腿弄、豬作弄等等。每年春初,北洋航線運來大豆,閩粵商人運來洋貨、糖霜,運去茶葉、花布;到了深秋,棉花上市,花衣街又是一番熱鬧,黃浦江畔商船聚集,交易興盛,人口稠密,市井喧鬧,故有“一城煙火半東南”之贊。咸豐初年,茶葉貿易益盛,浙、皖、贛、閩等地茶商紛紛在滬開設茶行、茶莊、茶棧,經營出口業務。這都說明,在有清一代,上海城郭東南人煙稠密,商賈輻輳,已與城內邑廟鬧市成掎角之勢。

開埠之后,特別是小刀會起義中,上海道臺吳健章一把火燒了小東門,一連四天,大片店鋪民房化為灰燼,“百年富庶精華”毀于一旦。上海的商業中心迅速從十六鋪一帶向城北的租界區域轉移。但細究之下,南市、北城的商業仍是牽扯不斷的。許多耳熟能詳的名店、老字號最初都是設立在方浜沿岸、小東門一帶。比如,冠生園的創辦人冼冠生,最初是在十六鋪華界新舞臺叫賣陳皮梅的,后來將門店開到南京路;由“紅頂商人”胡雪巖于1838年開設于咸瓜街的阜昌參行,也遷往西藏路;王寶和酒家搬至福州路;亨達利鐘表店最初創辦于新開河,后來遷至南京路,等等。雖然像“三大祥”(協大祥、寶大祥、信大祥)這樣的名店能夠在十六鋪延續自己的生意,但與此同時,它們也在租界中開設了數目眾多的分店。

南市并未就此沉淪。清末民初,致力于華界發展的有識之士奮起倡導地方自治,拆除城墻,方浜被填,大力推行市政建設,為南市商業的維系不墜創造了有利條件。方浜路沿線多數商店翻建了新的鋪面,建筑樣式大多仿照了西方樣式。大型棉布店、百貨店、南貨店、銀樓業中的大同行,相繼在東門路一帶開業。小東門一帶,百業雜陳,市場繁榮,當時上海有著“囡娪出嫁,跑趟小東門大街”的俗諺。1990年代,仍有老上海認為,上海最繁華的商業鬧市,實屬城廂小東門一帶,與毗鄰的租界十里洋場相比,有過之無不及。上海城鄉居民,婚喪喜慶,逢年過節,總要專程前往小東門、老城隍廟選購名牌優質時令商品,以示闊綽。

直至1937年日軍侵滬,國難當頭,位于小東門一帶的著名殷實商行,為了茍安求存,紛紛遷至租界繼續營業,這一商業中心才真正衰落下去。

從集水街看小東門

一個新的大豫園

改革開放以來,首先涅槃重生的是邑廟。1987年,上海豫園商城股份有限公司成為上海第一家試點股份制的商業零售領域企業。次年,公司著手發行股票,又成為中國最早上市的商業股份制公司。

第二次轉型發生在1992年,通過擴股重組,融合成為上海第一家跨部門、跨行業、跨所有制的商業股份制企業,定名為上海豫園旅游商城股份有限公司。與此同時,豫園商場股票市價突破萬元,創下中國證券交易史上的天價,被譽為“中華第一股”。隨后用了兩年時間,新建景豫、悅賓、皕靈、和豐、天裕、華寶、景容等7幢商業樓宇,改建綠波廊酒樓、南翔饅頭店等一批名店建筑,面貌煥然一新。豫園商城新樓宇群“外古內洋”的獨特風格和典雅迷人的燈光夜景,形成上海最大的旅游購物中心,被評為“九十年代上海十大新景觀”之一、“上海十大夜景”和“建國五十年上海經典建筑銀獎”之一,成為上海“三年大變樣”的一個典范。

2018年,股票簡稱更改為“豫園股份”,完成重大資產重組,復星持股比例上升至近70%。今天的豫園是一個集邑廟、園林、建筑、商鋪、美食、旅游等為一體的大型商圈,擁有綠波廊、老飯店、松云樓、松月樓、和豐樓、湖濱美食樓、南翔饅頭店等17個中華老字號和眾多領先品牌。

相比較邑廟,十六鋪一帶的現代復蘇顯得較為緩慢,卻也全然徹底。2019年12月,總建筑面積約42萬平方米的BFC全面開業,成為上海外灘的地標項目。項目包括超甲級辦公樓約18.2萬平方米,含兩棟180米雙子塔樓和三座獨棟辦公樓;另有購物中心約9.6萬平方米,復星藝術中心約4000平方米,萬達瑞華酒店約3萬平方米。在此之前,這里被稱為上海外灘“8-1地塊”,2010年2月1日以92.2億元成交,是當時上海也是全國的“新地王”。

BFC外灘金融中心 視覺中國 資料圖

“8-1地塊”在開發建設過程中,在近東門路的施工工地下,挖到一些有明顯人工刻鑿痕跡的石條、石板,引起各方關注。綜合多種證據,這次近東門路處挖到的石駁岸,就是原方浜的故道,而挖出的石構件,被學者認為是早先“學士橋”的基礎。

學士橋是由明代已故翰林院大學士陸深(上海浦東人,陸家嘴即以陸深宗族世居此地而得名)夫人梅氏捐資打造的,與上海城墻屬于一個時代的產物。建成后歷經上百年,1906年填埋時已被破壞。傳說中的“滬城八景”之“石梁夜月”講的就是“學士橋”。據稱,每當中秋之夜,月影穿環而過,形似串月,故有此名。

靜謐的“石梁夜月”最終沒能得以復原,一處全新的熱鬧場所——“外灘楓徑”卻在2020年6月6日正式啟動。自此之后,楓涇路這條150米長的小路成為一條步行街,入駐的品牌商戶超過110家,其中美食商戶占到近一半。因為經營得當,“外灘楓徑”有了上海最美夜集市的雅號,這里也成為長長外灘演繹夜上海的年輕力與煙火氣的最新去處。

其實早在上世紀90年代,方浜中路就有過一次迭代升級。當時的南市區啟動過一項“上海老街”建設工程,這一工程于1999年6月建成并開市。如今,上海市長汪道涵所題寫的“上海老街”街名,依舊橫懸在方浜中路、河南南路路口上,而最新一輪的城市更新項目又在緊鑼密鼓的推進中。

2018年底,老城廂福佑路地塊動遷啟動,這是黃浦區余留體量最大、房屋結構最差的舊改地塊。2022年7月,黃浦區將深化“大豫園片區”建設納入下階段重點工作,片區整體升級發展按下“快進鍵”。“大豫園片區”將兩大商業中心再度連接在一起,并與外灘呈現T型交匯,據稱最終將成為極具“東方生活美學”魅力的全球時尚文化秀場。

(本文作者徐濤系上海社會科學院歷史所研究員)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司