- +1

現場|民謠兩味:記憶會附在工人新村的透明魚缸里

上周五晚上去楊浦的YOUNG劇場看演出。散場后,出租車司機和上次在這里散場時遇到的那一位一樣,問我:“看的什么戲,票價多少錢?”光說“音樂會,唱歌的”,還不夠,還要告訴他“是一群人唱民謠”,才能滿足司機師傅的好奇心。

師傅大概是楊浦的土著吧。YOUNG劇場的前身是楊浦大劇院,在那之前是控江文化館。嶄新的劇場嵌在控江路密集的工人新村之間,像一只亮著燈的玻璃魚缸,映出腳步匆匆的行人身影。

去年春天劇場開張,小河在那里演過一場叫《里昂的野花》的動畫-即興音樂演出。遠方發生的事像波濤涌來,改變了演出的面貌。每個人都被浪花打濕,不可能忘記那些日子。

一年后的初夏,很高興生活回到常軌,小河的尋謠計劃還在繼續。他召集了一幫朋友,跟他一起做兩晚的“民謠兩味”演出。第一場是每個人唱自己的歌三兩首,第二場是大家唱這些年一起尋到的童謠。小河、唐唯、熊熊作業、水岸、鐘立風、周云蓬、陸晨&樂隊。聚在這里的時候才發現,在那么短的時間內,這座新的建筑已經有了自己的記憶。

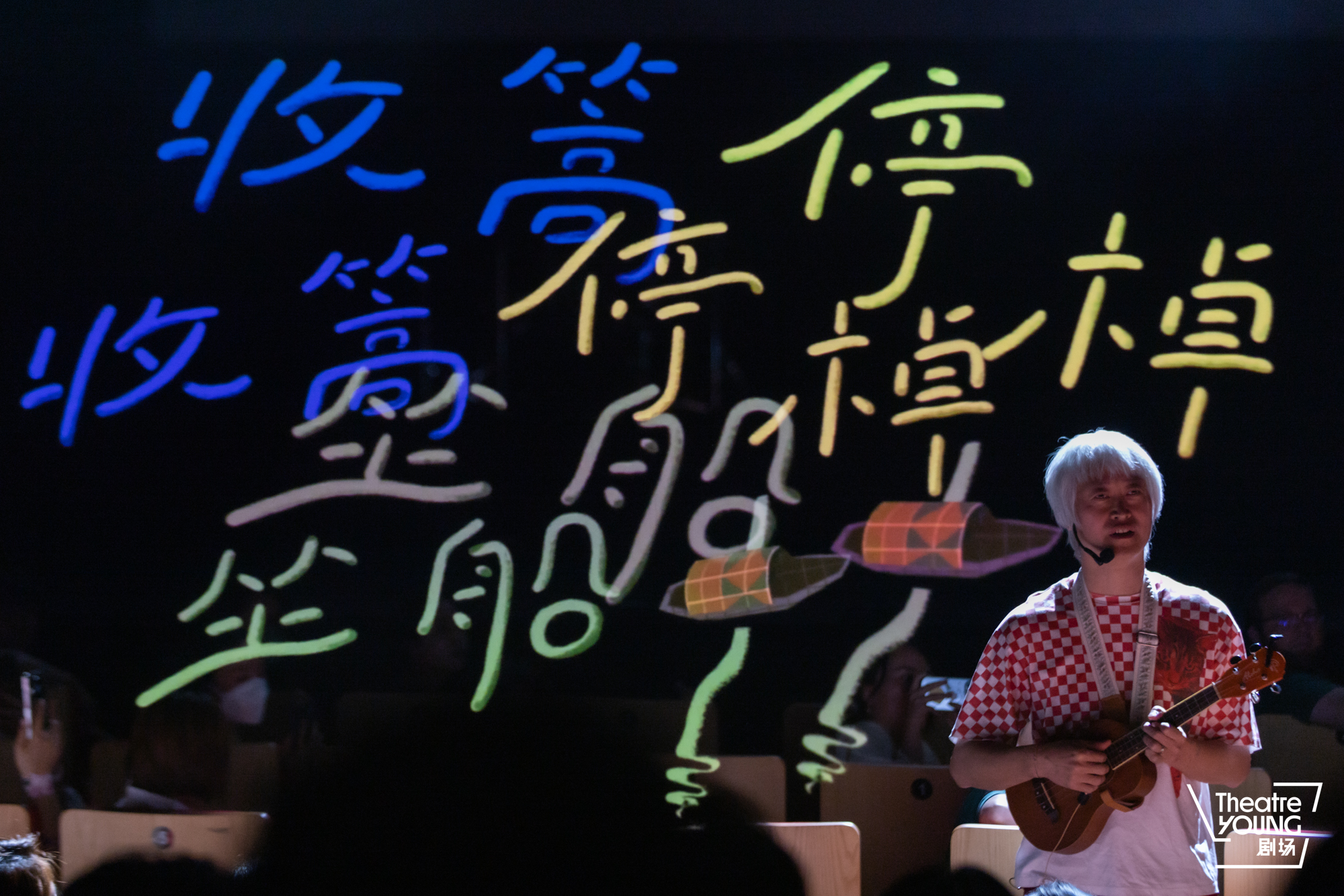

小河

人群熙攘的控江路,每條支路都通往記憶的深處。民謠是關于記憶。小河用尤克里里伴奏,妻子的和聲從音箱里神秘地冒出來。他唱了三首不能出門的日子里寫的歌。當時手邊沒有別的樂器,只有尤克里里。后來試過用阮彈,總不是當時的味道。

尋謠尋了很久的小河,新寫的歌也像童謠了。有的歌,一個字配一個音節那么清晰,旋律在耳朵里搭出玩具火車的軌道。多唱兩遍,很快就學會了。沒打字幕,聽不清楚歌詞。只能抓住零星的詞語,留下空落落的感覺。小河那么親切,對待成人觀眾像對待小朋友一樣,從一開始就站在觀眾席里彈唱,說笑,看著眼前觀眾的眼睛唱歌。

已經習慣了危險的小河變成親切的小河。他用這種方式,在自己周圍造出一個童年般的空間。一團溫馨的云里,下一位民謠歌手唐唯登臺。

唐唯正襟危坐,膝上抱一把琴,唱歌的時候經常閉著眼。屏幕上的豎體歌詞看得人頭昏,不看反而好一些;但閉上眼,又忍不住發困。《瑤山曲》《銀杏花兒開》是最最傳統的抒情民歌,是一個人帶著浪漫的想象和對簡樸生活的向往,唱出來的謠曲。它距離我們的生活遙遠,美但是遙遠。《放馬洲》是歌手的童年往事,毛筆畫出時空交錯的故鄉景象,一會還年幼,一會已經遠離家鄉,隔空回首。

熊熊作業

熊熊作業上來的時候,我一下子清醒了。漆白色的標志性面具,久聞其名但從未看過現場的一位。手風琴很重,把歌手壓得拱背伸頸,不得不經常仰面唱歌,好從重壓中掙脫出來。

手風琴伴奏的詠嘆調真好聽。這是來自過去的聲音,八零九零年代工人社區的聲音,也可能來自旁邊的新村。沒有一點時髦的東西,沒有搖滾和電子,手風琴單槍匹馬逃過時代的進步,停留在過去的呼吸里。

《八九點鐘的太陽》就像《閃亮的日子》(羅大佑)。重復的歷史,一生一次的八九點鐘的太陽,閃亮的過去和理想無法照亮的未來,在說不清哪里聽過的熟悉旋律里翻滾。他為演出現準備的《紡織姑娘》,一首很老的俄羅斯民歌,乘著蘇聯的翅膀飛到我們父母輩的耳朵里。它是激情和革命里掉出來的一幅小的剪影,繡著金線。

小提琴手朱玥上臺前,熊熊作業拉走音又重新開始的手風琴曲,讓我又想起腦力上人類無以匹敵的AI。AI不會這樣因為緊張而犯錯(只會故意露出破綻),這才讓手風琴和小提琴的對唱終了,二人拉手緩緩轉圈,鞠躬致意時顯得那么莊重可愛。

鐘立風

鐘立風蹦跳著上臺唱歌,旋風一樣轉了幾圈下臺。從前嫌他的歌土氣,嘴巴的形狀奇怪,完全是因為沒看過現場。看了現場,哪怕就三首歌,也會讓心情非常愉快。

他選唱的三首歌:《建材西路》《過客》《傻瓜旅行》,第一首讓我想起自己的媽媽,年輕幼稚的媽媽,帶著更加幼稚的女兒,把憂慮甩在身后,快活地穿過貧瘠的街道。

《過客》散發臺灣老民謠的氣質。讀了很多一兩百年之前名著的青年,也談了很多次戀愛,傾慕過很多人,才會寫出這種騷包情歌。感情滿溢,像漲水的池塘;歌也春水四溢,虛糊而清澈,帶著自我感動和感動別人的意圖。但因為年輕,所以清爽不油膩。

《傻瓜旅行》里的邊境旅館老板娘,撐起一個想象的世界。我猜她已經不年輕。和熱帶邊境單調的濃綠一樣,也永遠不會老。

水岸的個子小小的,漁夫帽壓住半張臉,聲音有點像林志炫。他唱的麥田啊草啊沉默啊,都是早就被人遺忘的東西。就像我也沒記住他的臉,只記得這個身影,看上去真孤獨啊。

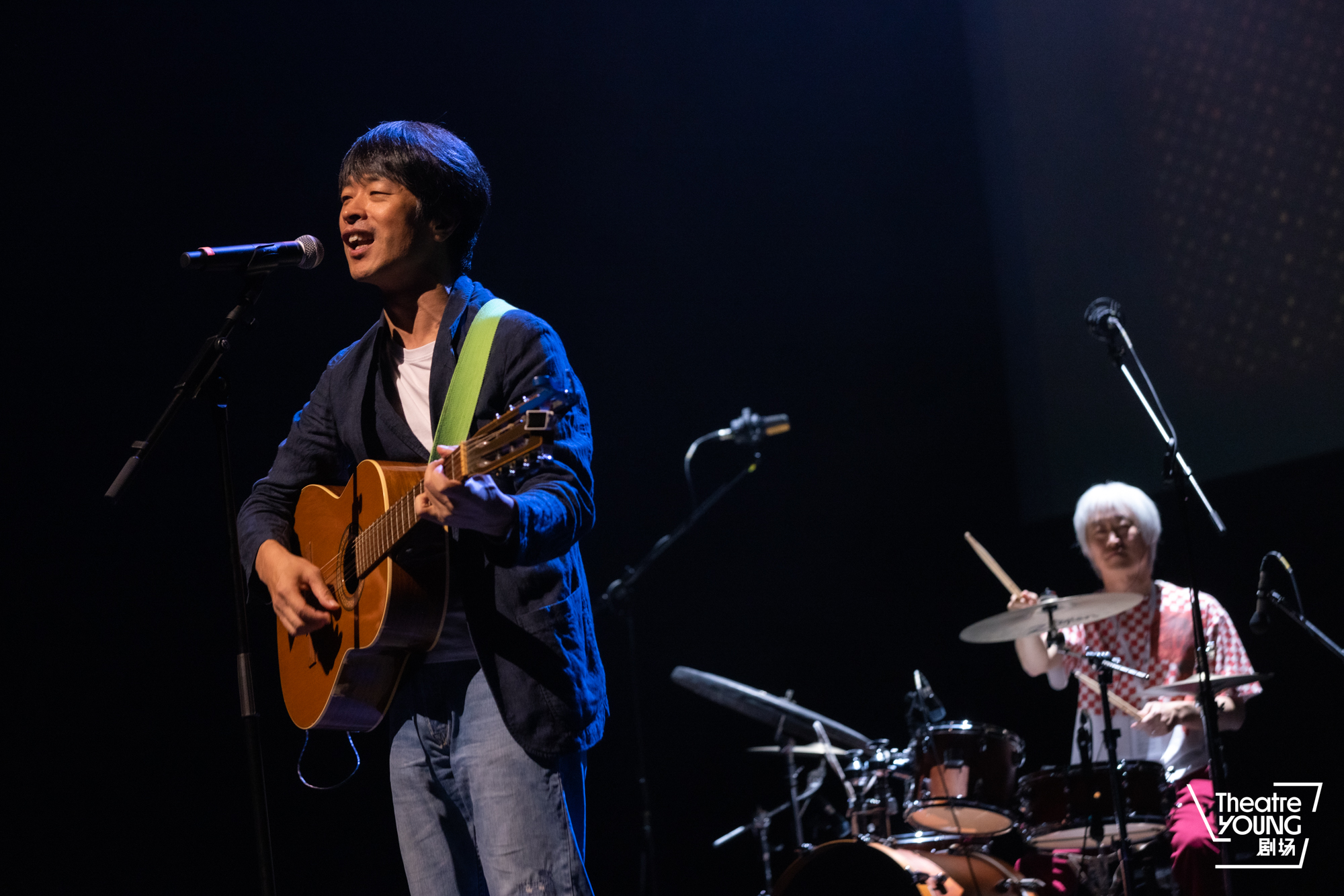

周云蓬(右)

周云蓬,1977年在上海看眼病,順便看了西郊動物園的大象吹口琴,后來在上海失明。上海成為視覺記憶底片里重要的一片圖案。黃浦江的潮腥味,洇入他以后創造的聲音里。他沒有唱干燥的《九月》,唱了三首濕漉漉的歌。

《盲人影院》,多腳的蜘蛛爬上皮膚。吉他多少遍都聽不厭,它們像流水一樣多變。

《瓦爾登湖》,去年周云蓬靜悄悄發的新專輯同名歌。他的歌聲比從前疏脆了一點,水面起波紋。聽的時候就在想,如果再有機會在黃昏森林環繞的湖上劃船,要聽這首歌。世界上好聽的歌很多,“風暴過去了”的澄澈時刻,并不容易等到。

小河上臺和周云蓬合唱《不會說話的愛情》。他們越活越年輕,這首歌唱了幾十年,終于唱出對唱流行金曲的味道。他們讓大家跟著一起唱,反反復復,“期待更美的人到來,期待更好的人到來”。坐在椅背很軟的城市劇場,讓我們忘記滾燙兇狠的愛情。

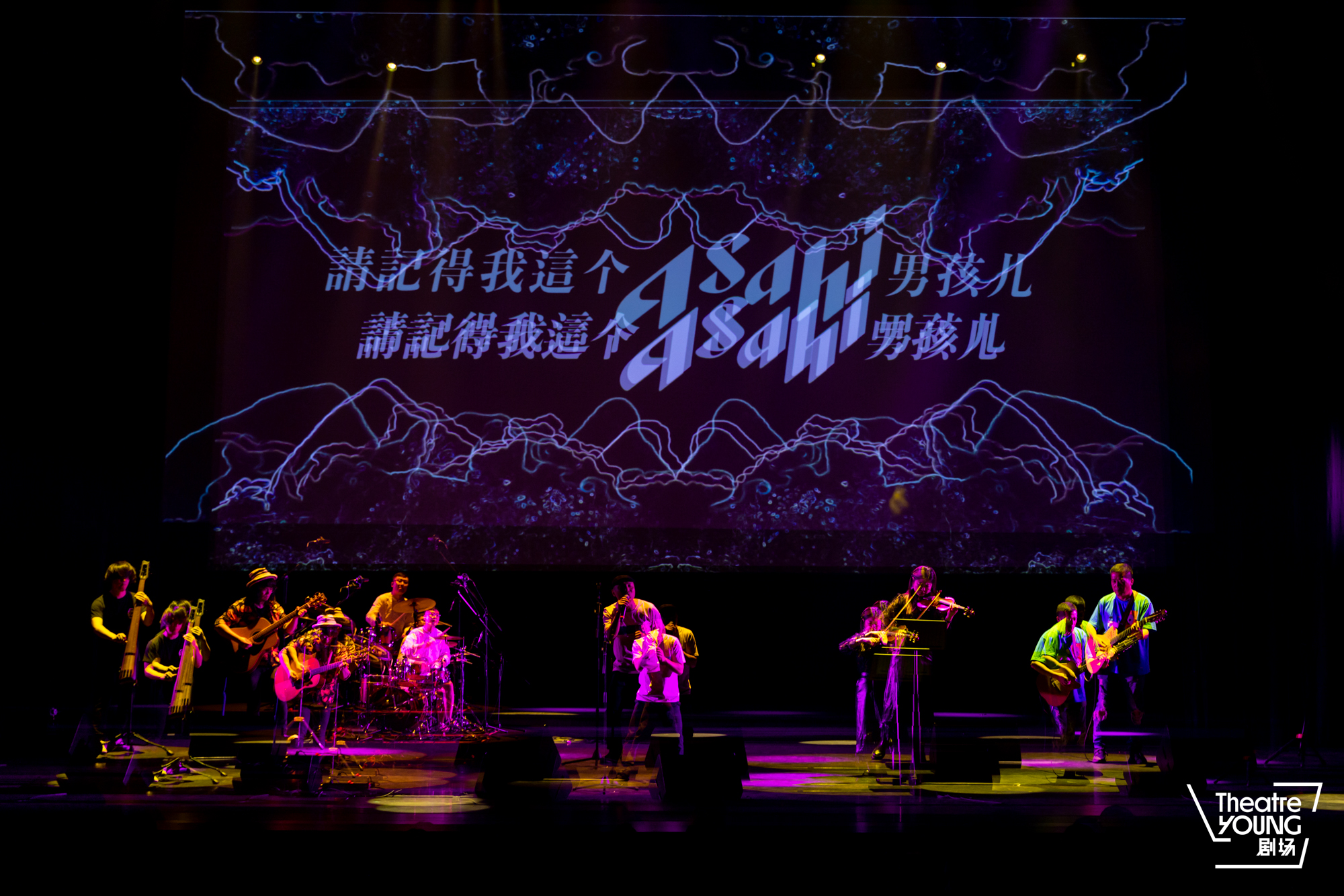

陸晨和樂隊

陸晨和頂馬含量很高的樂隊,加上大家都愛的小提琴手朱玥,大力攪動空氣。頂馬解散后他寫的那些民謠,曾經在黑暗中爬呀爬。后來大家齊心協力,終于找到合適的樂隊形式。方法是不旁出枝條,只加粗線條,用引號和驚嘆號,專心提煉歌手的旋律。然后左搖右晃,蕩出天際。

第二次在現場聽《請記得我這個Asahi男孩兒》。上海人故意念出兒化音,把“男孩”念作“男孩兒”,總有起雞皮疙瘩的感覺。這些年,Live House里的美女越來越少了。只有酒醉朦朧的眼睛,才能見葉都是花,徒然加重濕冷的憂郁。

日本歌的旋律里,漂著不肯回家的靈魂。悶滯的空氣里,你、我的角色隨意調換。伸手遞酒和接過啤酒的人,沒有名字的吧臺男孩和陸老師,在再也不會進步也不肯輕易關掉的“破爛酒吧”(杭州酒球會)里,打發掉一些寶貴的時間。

聽了很多遍的《吉他,吉她,吉它》,陸晨寫給兒子的歌,情緒動蕩期最好的一顆結晶。歌的大意是:人是自己的父親、母親和小孩。單體存在可以,宇宙來自內心,內心即宇宙的全部。這是人類進化分支上的某種高級形式,孤獨的哲學挑戰靈長類的群居模式。愿望和現實相違背的獨身之歌,哪怕親密的擁抱從未發生過。鼓聲貓著腰,吉他滴滴答答,旋律悲傷得不得了;想告訴說要超然,又怕小孩以后孤單難過。

《美麗春天》,是因為春天原本就美麗。若它不美麗,也請不要灰心。你就為它唱首歌,一首模模糊糊,不指望別人聽懂的歌。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司