- +1

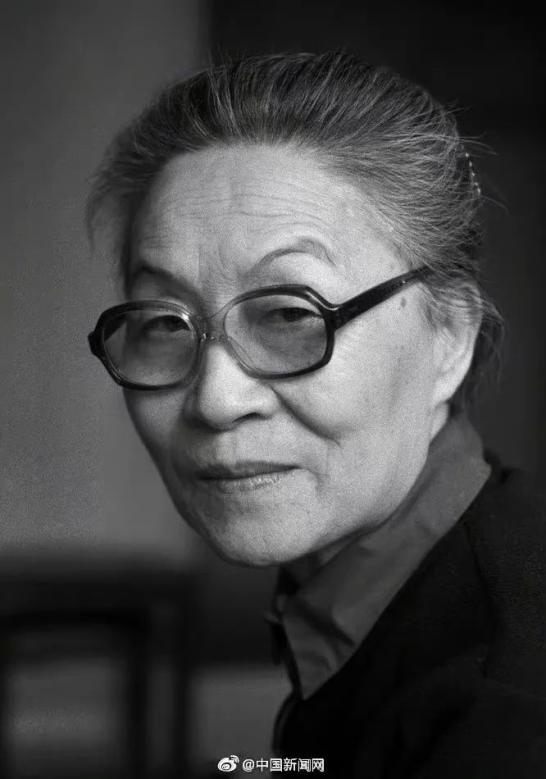

“中國最后一位女先生”——楊絳

在這五年里,娛樂圈中最常聽到的一個詞,就是“塌房”。塌房事件此起彼伏,該“稅”的不“稅”,不該“睡”的亂“睡”。那些被很多年輕男女,曾經奉若“偶像”的流量擔當,翻起車來,竟一個比一個慘烈。

漸漸,網上終于也掀起出“人品與人設”的討論。

知乎有一個提問:如何去判斷一個人的人品?

其中一個高贊留言是這樣說的:

很多時候,你看什么都沒用,只看一點有用,就是看他在人生低處時的樣子。

很多人追評,想到了“中國最后一位女先生”——楊絳。

青年喪母、中年喪女、老年喪夫,中道被迫流亡......她沒有如意的生活,卻也沒有讓人生零落蒙塵。

作家黎戈評,在談到楊絳先生時說,“楊絳讓我看到了‘過去的品質’,這是一種啞光卻不暗啞,低調卻不哽咽,醇香卻不刺鼻的品質,它像北極光:明亮、堅韌、耐寒,在人格的高緯度閃閃發光。

懷念“過去的品格”,正是浮躁的當下,人們所亟需的“人生頂級智慧”。(楊絳先生三大智慧,讀完全文受用終身。)

選擇的智慧

“聰明是一種天賦,善良是一種選擇”

楊絳先生出身名望,用“大家閨秀”來形容,一點都不為過。她平時說話總是慢條斯理,溫文爾雅,很好說話。

但是一旦觸及到底線,她卻是用善意如化春風,又用行動雷霆萬鈞。

十年浩劫,楊絳夫婦二人被下放到五七干校,接受勞動改造,打掃廁所,苦心翻譯的《堂吉訶德》手稿被索回……吃盡苦頭。

到了分宿舍的時候,她卻特意挑了一個最陰冷的角落,把朝陽的地方留給年輕人;她隨身帶著奶糖,有下放的新人來了,就給每人塞幾塊,希望可以給他們一點鼓勵;研究所里同事要送孩子回老家,因為沒錢而犯愁,她知道后,立馬送了三百塊錢過去。

別人叫她檢舉揭發別人,說別人的壞話,這樣才能明哲保身。但是那十年,她沒說過別人一句不是。比起罵人,她寧可挨罵。

圖片來源:央視新聞

直到有一天,楊絳聽說外面貼了錢鐘書的大字報,看完發現盡是扣帽子等子虛烏有之事。憤怒的她連夜寫了一張申辯的小字報,貼到大字報下邊,聲明大字報所說不實,希望大家查明真相,還錢鐘書清白。

早已料到會有一場批斗大會的她,一改往日的和顏悅色、溫文爾雅,完全不顧形象大喊道:“就是不符合事實!就是不符合事實!”

后來,自會清白在人間。隨時過境遷,楊絳寫了《干校六記》,里面沒有控訴,沒有怨恨,更多的是日常生活中點點滴滴的善良與溫暖。

楊絳先生,總是于困難后在談笑間流露出她的“頂級智慧”:

唯有身處卑微的人,最有機緣看到世態人情的真相。

我們還年輕,有的是希望和信心,只待熬過黎明前的黑暗,就能看到云開日出。

挺過來的,人生就會豁然開朗。挺不過來的,時間也會教你,怎么與它們握手言和,不必害怕的。

被生活折磨得遍體鱗傷的我們,不妨來學楊絳,學她修持己心,淡然處之。

倘若生活黑暗,就把自己變成一束光;倘若世界喧囂,就把自己活成一片凈土。以平和對人生,在紛繁的當下點燃一瓣心香。

婚姻家庭的智慧

“是妻子、也是情人、更是朋友”

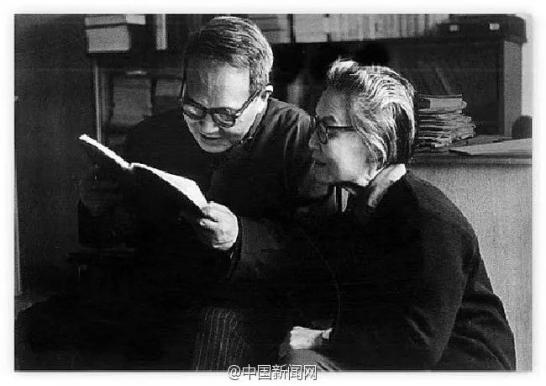

他們一個是清華的文科天才(數學只考了15分還被錄取),一個是清華的借讀生,本來應該是兩條平行線,卻神奇地交集在一起,偶然一見卻永遠銘記在心。

出軌、離婚、快餐愛情盛行的當下,誰不希望能夠遇到一段像錢鐘書與楊絳一樣的感情?63年的婚姻,“一生只夠愛一個人”。

圖片來源:中國新聞網

在兩人結婚不久時,錢鐘書計劃去牛津大學深造,但這樣一來,楊絳只能獨自在國內生活3年;如果一同去英國,楊絳的研究生學業就只得被放棄。

愛情和學業,好像總有一個得犧牲?錢鐘書為難起來。

“我可以去英國陪讀啊!”楊絳淡淡一笑,在內心已打定主意。

1935年7月,二人一同來到倫敦的牛津大學求學,后轉往巴黎大學進修。

圖片來源:央視新聞

在國外的3年時間里,楊絳為了省下高昂的自費生學費,以旁聽生的身份去聽課學習——她可以自主選擇想要學習的課程,沒有作業,不用做論文,也不用考試,對自己的時間有百分之百的掌控權,還順便生下了女兒錢璦。

她興致勃勃地在牛津大學圖書館,按照英國文學史通讀了一個個經典作家的作品。這樣的經歷,使得她一回國便立刻擔任了清華大學西語系教授等職位,也為她的翻譯事業打下了基礎。

“在英國的日子,是人生最快樂的時光。”

圖片來源:央視新聞

楊絳不是戀愛腦,在她看來,夫妻二人只要在一起,只要有課上,有書讀,生命便不是浪費,自然會有收獲。

面對孩子教育,楊絳先生也留下很多教育金句,人到中年現在讀來,才理解為何她是“最才的女,最賢的妻”。

少跟孩子生氣吧。

孩子聽話的時候,你愛他入骨,孩子調皮的時候,你又拼命吼他,你崩潰后自愈,自愈后又后悔,卻忘卻了他還只是個孩子。

他也就快樂那幾年,長大了,會苦也會疼, 像現在的我們。

圖片來源:央視新聞

許多年后,錢鐘書過世,兒時一同長大且對楊絳懷有愛慕之心的著名學者費孝通,曾多次上門看望楊絳。

她自然明白他的心思,所以在送費孝通下樓時,語帶雙關地說,“樓這么高,今后你就‘ 知難而退’吧。”兩個人的關系,從友誼始,到友誼終。

世人都關注她完美的婚姻,楊絳從來不曾為自己爭辯些什么,只是腳下從來沒停下過追求內心向往的一切,包括愛情、婚姻、家庭和事業……

一如她在《一百歲感言》中所說:“我們曾如此渴望命運的波瀾,到最后才發現,人生最曼妙的風景,竟是內心的淡定與從容。”

圖片來源:中國新聞網

人生的智慧

“志氣不大,只想貢獻一生,做做學問”

在楊絳先生大半生的時間里,她把自己奉獻給了“文學”和“教育”。

在清華大學設立“好讀書”獎學金,這筆獎學金目前已累計1000多萬元,資助了很多貧困學生,感動中國;

人生最后18年,以年逾九十的高齡,每天仍佩戴上花鏡,逐頁辨認,仔細剪貼、分類和梳理丈夫錢鍾書生前的讀書筆記和手稿,再送到商務印書館去做影印。她獨留下自己,打掃好戰場,把“智慧”留在人間,才優雅轉身離去。

筆耕不綴,就在離世前兩年,也就是2014年,楊絳于103歲高齡,出版了自己最后一本小說——《洗澡之后》。

她幾乎不再為死亡焦慮,只是拼力做完力所能及的、有價值的事。

圖片來源:中國新聞網

《新華網》這樣評價楊絳先生:“楊絳堅忍于知識分子的良知與操守,堅貞于偉大女性的關懷與慈愛,固守于中國傳統文化的淡泊與堅韌,楊絳的內心是堅硬的,又是柔軟的。”

2016年5月25日凌晨,楊絳先生與世長辭。她的一生,仍閃耀著“人性”與“智慧”之光。

你的問題主要在于讀書不多,而想得太多;

靈魂的美惡,不體現在肉體上;

歲月靜好是片刻,一地雞毛是日常;即使世界偶爾薄涼,內心也要繁花似錦。淺淺喜,靜靜愛。深深懂得,淡淡釋懷。望遠處是風景,看近處才是人生。唯愿此生歲月無恙,只言溫暖不語悲傷。

日益高漲的房價、養家糊口的壓力、親子關系的艱難,都讓人焦慮壓抑、身心俱疲。很多人說,讀楊絳先生的故事和金句,能收獲內心一份安寧。

原標題:《娛樂圈接連塌房,2億人開始懷念她!網友:這才是我們該追的星!》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司