- +1

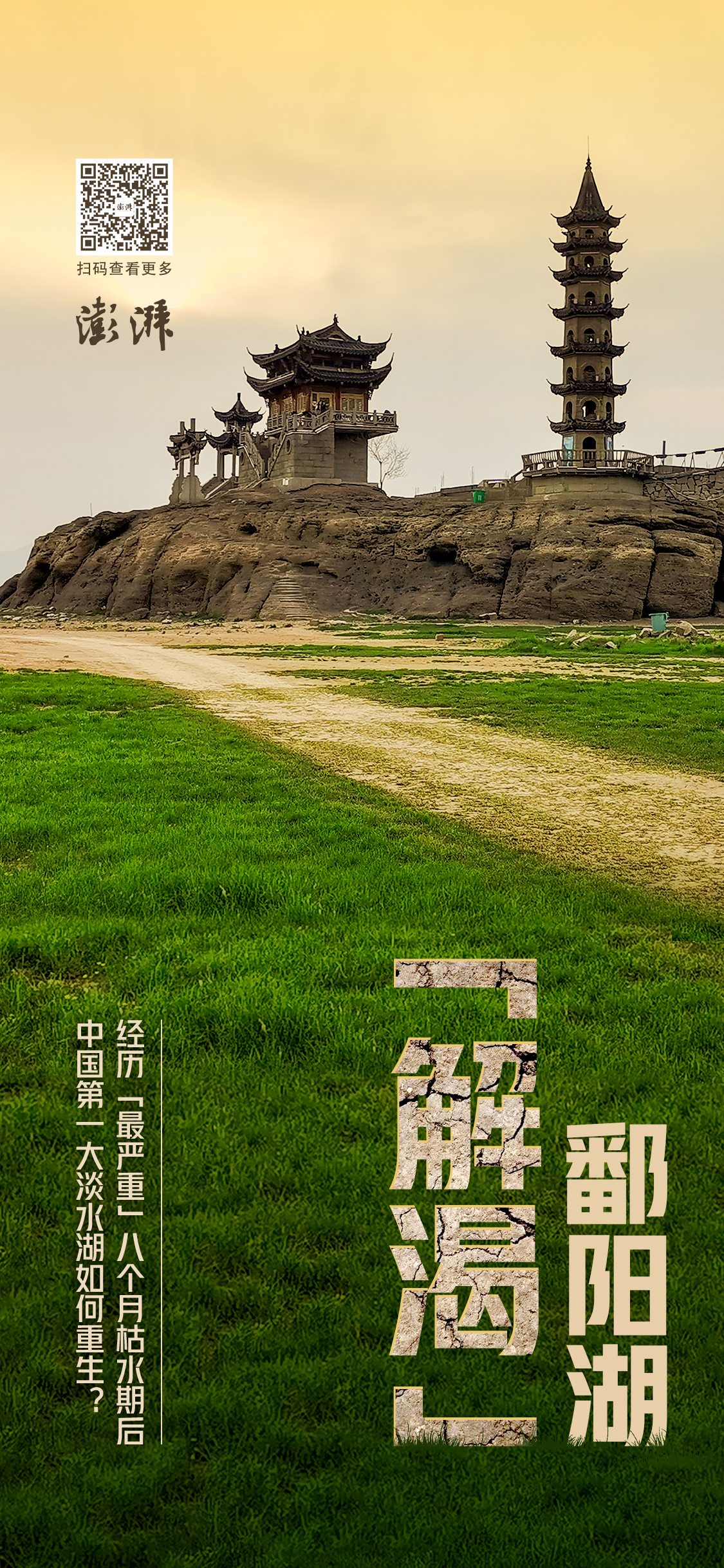

鄱陽湖“解渴”:入汛后大湖已漸豐盈,第一大淡水湖如何避免再歷枯劫?

經歷了八個月的枯水期后,中國第一大淡水湖終于得以“解渴”。

鄱陽湖廬山市水域。 本文圖片除標注外,均為澎湃新聞記者 朱遠祥 攝

4月14日,鄱陽湖星子站水位超過11.4米。上周湖區水位自八個月來首次漲至11米。不過,目前鄱陽湖水位仍低于去年同期和多年來同期均值。

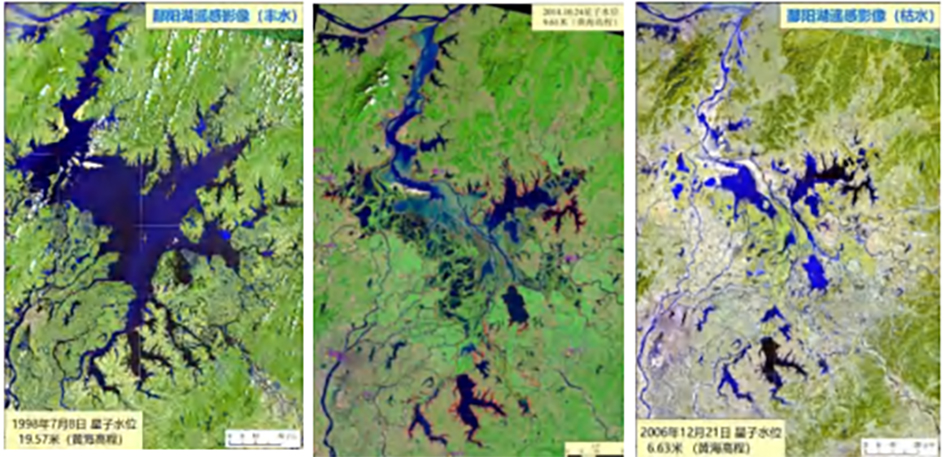

位于江西省北部、長江中游南岸的鄱陽湖,多年來形成旱澇并存的水文特征——汛期的水面可超過三千平方公里,水位低枯時則縮小至二百多平方公里。這種“湖相”與“河相”的轉換,被形容為“洪水一片、枯水一線”。

當前,鄱陽湖已進入4—6月的汛期,但從水位看仍處于枯水期(12米以下)。水文監測顯示,近20年來,鄱陽湖枯水位降低、枯水期提前、枯水歷時延長等問題日益突出,并表現為常態化、趨勢化。特別是2022年,鄱陽湖提前92天進入枯水期,還出現6.46米的歷史最低水位。

長期枯水令鄱陽湖水文節律發生明顯變化,對湖區生態和民生產生諸多影響,比如城鄉供水、農業灌溉、航運交通遇到困境,以及湖水總氮升高、濕地退化、江豚等水生生物棲息困難等。

如何化解鄱陽湖枯水困局?江西省多年前就提出方案——在鄱陽湖入江水道的狹窄處建設水利樞紐工程,但因涉及生態、防汛等問題在學界引發爭議。此后相關方案經過多輪調整、完善。

2023年1月,生態環境部將江西送審的鄱陽湖水利樞紐工程《環境影響報告書》向社會公示。這份尚在待審階段的報告書顯示,該工程取消了此前的發電功能,并調整為“調枯不控洪”“建閘不建壩”,工程總投資約212億元,建成后由長江水利委調度。

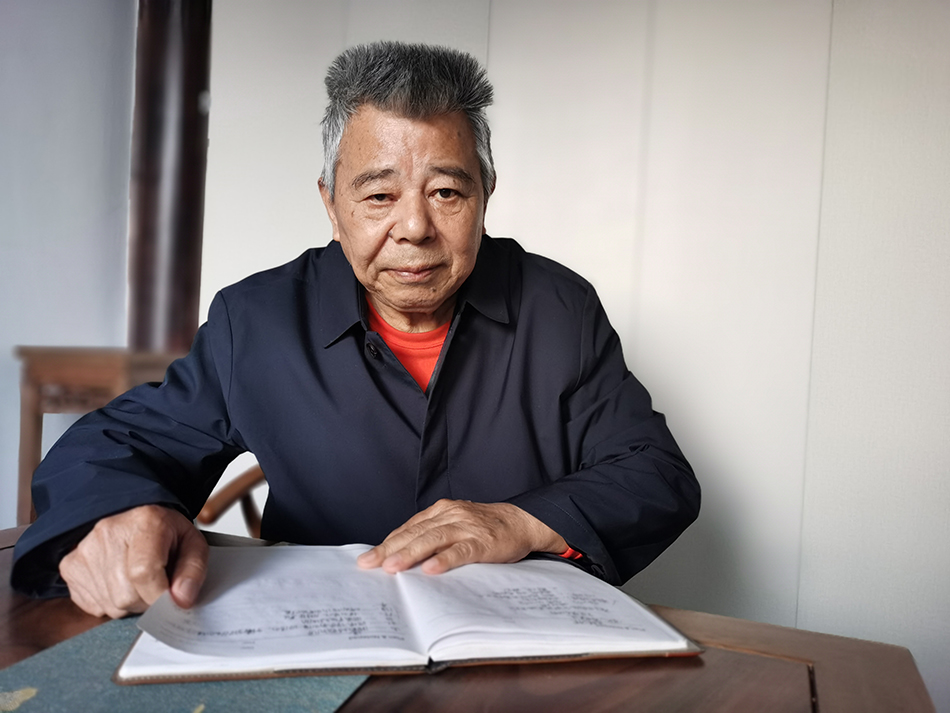

研究鄱陽湖三十多年的原江西省副省長、南昌大學教授胡振鵬,曾經是鄱陽湖控制工程的反對者,如今成為該工程調整方案后的支持者。他近日接受澎湃新聞(www.ditubang.cn)采訪時表示,水利樞紐工程建成后,鄱陽湖將恢復到2003年以前的水文節律,長期枯水帶來的生態壓力能得到根本性緩解。

“湖河”轉換,枯水已常態化、趨勢化

一顆流星劃過天空,墜入鄱陽湖,散落的隕石在湖中形成一座小島——這是關于“落星墩”的千年傳說。

位于湖中央的落星墩,枯水期完全露出水面。

落星墩位于江西廬山市水域。今年三月,澎湃新聞記者來到這里,從紫陽堤向湖中央步行——湖水去年已退至河槽,湖底露出后成為一片洲灘。沿著草洲上游人踩出的小路前行一公里,便可來到雄壯的落星墩前。

落星墩是一個面積約1800平方米的石島,島上有牌坊、寺院、亭子和古塔,陸續建于唐朝、明朝,1998年又重建。20余米高的島體是耐風化的沉積巖,上面留有湖水浸泡的痕跡。落星墩近年成為網友“打卡”勝地,是由于其變幻的景觀——鄱陽湖每年的豐水期,落星墩的島體浸于水中,僅露出亭塔等建筑;進入枯水期則“水落石出”,落星墩“重現天日”,完整展現在世人面前。

汛期的落星墩被湖水淹蓋,僅露出亭塔等建筑。 圖片來源于網絡

宛如美麗隕石嵌在湖中央的落星墩,因水位的漲落或隱或現,體現了鄱陽湖豐枯分明的水文節律。

一般而言,每年的4月、11月是鄱陽湖“河湖相”的轉換期。5月至10月多為豐水期,湖水淹沒洲灘,全國第一大淡水湖名副其實;11月至次年3月是枯水期,湖底的洲灘出露,浩瀚湖面縮成河流般的水道,此時“湖相”轉換成“河相”。這種變化被形容為“高水是湖,低水似河”。

鄱陽湖水位的變化,直接影響其水體面積。澎湃新聞記者從江西省水文監測中心了解到,2022年鄱陽湖最高水位為19.43米時,水體面積3560平方公里,容積208億立方米;最低水位降至6.46米時,水面縮小為226平方公里,容積僅6.97億立方米。鄱陽湖去年處于最高水位與最低水位時,其水體面積相差14倍,容積相差28倍。

正因為這些水文特征,鄱陽湖被認為是一個過水性、季節性、吞吐性的湖泊。

鄱陽湖南面為主湖區,北面為入江水道。衛星地圖截圖。

鄱陽湖的湖岸線總長約1200公里,湖區包括九江、南昌、上饒的14個縣(市)。湖泊始于古長江河道上的彭蠡澤,隋朝時湖面向南擴展至今鄱陽縣附近,故得“鄱陽湖”之名。到1983年,曾經的中國第一大淡水湖——洞庭湖因泥沙淤積等原因,其面積被鄱陽湖超越。

鄱陽湖的通江水體以永修縣松門山為界,南部為主湖區,北部為狹長的入江水道。湖區承納了江西“五河”(贛江、撫河、信江、饒河、修河)等河流來水,經調蓄后向北由湖口注入長江。在湖口縣著名景點石鐘山,游客俯瞰鄱陽湖的湖水流入長江,可領略“江湖兩色”的景象。

在湖口縣石鐘山拍攝鄱陽湖的湖水注入長江,領略“江湖兩色”。

據水文部門監測,經鄱陽湖年均注入長江的水量為1480億立方米,約占長江下游徑流量的16.6%。鄱陽湖水位受“五河”來水和長江干流的雙重影響,它與長江的“江湖”關系,被水利專家具體表述為“拉空”“頂托”和“倒灌”。當7-9月出現長江水位高于鄱陽湖水位時,長江的水便倒灌流入鄱陽湖——這也體現了鄱陽湖對長江洪水的調蓄作用。

在獨特的水文節律、復雜的江湖關系之下,鄱陽湖的水情這些年呈現明顯特征——枯水。

每當枯水期來臨,特別是進入極枯水期后,鄱陽湖的湖水退去、湖底裸露、泥土干裂。2022年,鄱陽湖流域還遭遇嚴重旱情,直到2023年3月上旬,江西省水文監測中心仍升級發布了枯水紅色預警。

湖底祼露后在洲灘上行駛的觀光車。

距星子水文站約2公里的落星墩,每年超過一半時間裸露在水面,成為湖水豐枯的直觀標志。去年10月,當地旅游公司開通從紫陽堤往返落星墩的觀光電瓶車,湖底的洲灘碾出了一條車道。“以前車子不敢開進來,會陷進泥溝里。”司機邱師傅說:“現在開車沒問題,枯水時間長,泥巴都硬化了。”

被稱為鄱陽湖“肚臍眼”的都昌縣棠蔭村位于主湖區中央,豐水期從岸邊渡口進村(島)得坐船半小時。去年入冬以來,這里裸露的灘涂變得干硬,村民可騎摩托車甚至開汽車,在曾經的湖底河床上往返。

據水利部門統計,鄱陽湖枯水情勢自2003年以來發生較大變化。與1953-2002年多年平均值相比,2003年以后,9月至次年3月星子站平均水位降低了0.93米;枯水期的持續時間也明顯延長,2003年后,鄱陽湖10米、8米的枯水位持續時間平均延長了43天、19天。

鄱陽湖的枯水期也明顯提前。20年來,枯水期的出現時間比2003年前的平均時間提前8天-33天。

2022年鄱陽湖的枯水情況尤其嚴重。江西省水文監測中心水情處的劉沁薇告訴澎湃新聞,星子站水位2022年在8月6日就低于12米,刷新了1951年以來進入枯水期最早的記錄;這一年,鄱陽湖進入枯水期、低枯水期、極枯水期的時間,相比多年來平均值分別提前了92天、98天、115天。

曾擔任江西省生態文明研究與促進會會長的胡振鵬認為,常態化、趨勢化的枯水情勢打破了鄱陽湖生態平衡,已對湖區的生態和民生產生持續影響。

長期枯水增加飲水灌溉及航運困難,候鳥江豚皆受影響

在九江市都昌縣的鄱陽湖主航道邊,12臺浮塢式水泵從湖里抽水。這些每臺功率為22千瓦的抽水泵,幫助解決縣城及周邊20萬居民的飲水問題。去年9月以來,都昌進行“三級提水”持續了半年。

都昌縣觀湖水廠通過“三級提水”解決水源問題。

在今年三月的采訪中,都昌縣潤泉供水公司觀湖水廠的廠長曹喜和帶記者來到“三級提水”現場。他告訴澎湃新聞,去年9月都昌水位低于8米,取水困難的觀湖水廠建廠以來首次啟用三級提水——用水泵將湖水抽至圍堰池中,再將水引入泵房。在此之前,施工人員還在湖心區域挖渠50米至取水圍堰。

2023年2月中旬,都昌水位一度升至10米,觀湖水廠便停止三級提水,可才過半月水位又降至8米以下。工作人員只好又將水泵等設備抬至湖邊取水口,直至3月底才結束三級提水。

“往年二三月份水位就升高了,(但)現在不能按以前的經驗來判斷。”都昌縣潤泉供水公司副總經理吳敦貴說,“鄱陽湖枯水的時間,感覺一年比一年長。”

在枯水期,包括都昌、廬山、湖口在內,沿湖近百萬居民的飲用水源不同程度受到影響。

梟陽大堤內有五千畝農田需要灌溉。

對于鄱陽湖流域這個“魚米之鄉”,枯水還影響農田灌溉。在都昌縣梟陽大堤,“扛起糧食生產政治責任”的標語十分醒目。為保障五千多畝稻田的灌溉,當地在大堤邊建了一個泵站。站長曹達曉告訴澎湃新聞,去年8月他們從外湖挖溝渠一百多米,通過“三級提灌”才將湖水引入農田灌溉區,“那兩三個月正是晚稻長苗抽穗,不想辦法引水,稻子都長不出來。”

據水利等部門統計,鄱陽湖區的農業灌溉受枯水影響較大,灌溉保證率為65%—75%。受影響的灌溉范圍涉及環湖273座圩區的224萬畝農田。

長年枯水給湖區的水產養殖也帶來麻煩。“水少了塘里就缺氧,魚死了很多。”湖口縣雙鐘鎮的養殖戶程桂珍抱怨說。她和丈夫承包了鄱陽湖邊180畝魚塘,這些年一直虧本。從今年3月起,程桂珍干脆在家里自制酸梅糕,每天帶到附近游樂場賣5元一碗,賺些零用錢。

水位低枯讓一些貝類底棲動物失去生存空間。

在“淡水珍珠之鄉”都昌縣周溪鎮,水產場負責人汪建富告訴澎湃新聞,去年以來受枯水影響,1500多畝珍珠減產了20%。

鄱陽湖是湖區水產養殖、農業灌溉、居民飲用所依賴的水源,還是江西水路航運的樞紐。它連通長江,以九江港、南昌港為核心,承擔煤炭、鐵礦石、水泥、鋼材等貨物的運輸。

位于上饒市余干縣的國能黃金埠發電公司,其發電所需的煤炭可從長江運來,通過鄱陽湖、信江抵達發電廠。但據該公司工作人員介紹,受枯水影響,現在每年多數月份只能通過鐵路運輸煤炭,“鄱陽湖水位一低,我們就走不了。”而作為江西最大國有鋼鐵企業的新余鋼鐵集團,同樣面臨水運困境——從長江運來的鐵礦石只能從九江港上岸,通過成本更高的鐵路運輸轉至新余。

枯水期水位下降后,鄱陽湖的船舶航行受限,貨船被嚴控“吃水”深度,部分河段甚至斷航。比如2022年,自進入枯水期至11月,贛江和信江就分別斷航35天、84天。

長期枯水還給鄱陽湖帶來一系列生態問題。比如水環境承載能力下降、沉水植被面積縮小、濕地功能退化、水生生物生存空間縮減等。

被稱為“候鳥天堂”的鄱陽湖,因許多碟形湖枯水給候鳥帶來覓食困難。2022年秋季,都昌候鳥自然保護區就曾向朱袍山一帶的碟形湖緊急調水補水,通過修復濕地改善候鳥棲息環境。

2023年2月14日,在鄱陽湖松門山水域,工作人員從水中抱起一頭江豚(實施外遷保護)。 史港澤 圖

枯水期的水位下降,也給“水中大熊貓”——長江江豚帶來圍困擱淺的風險。據江西省農業農村廳今年3月底披露,自2022年鄱陽湖進入極枯水期以來,沿湖農業農村部門先后實施應急投餌、捕撈、遷地等方案,成功解救長江江豚111頭。

寄希望于水利樞紐,送審環評報告已公示

鄱陽湖流域2022年遭遇嚴重干旱,降水量少被認為是直接原因。不過,長年研究鄱陽湖的胡振鵬認為,2022年干旱與湖區枯水期是“兩個概念”。

胡振鵬分析了1950年以來鄱陽湖流域的降水量演變:2000年以后枯水期平均降水555mm,比以前多了8.2%。他由此得出結論:“2003年以后鄱陽湖枯水期提前、延長,與本流域降雨和來水無關。”

那到底是什么原因,讓鄱陽湖枯水成為一種常態化現象?

江西省水利廳官網刊登的《為了“一湖清水”》曾指出:“長江干流上游水庫群汛后蓄水,是鄱陽湖低枯水位的關鍵原因。”該文章稱,三峽水庫等長江上游水庫蓄水后,長江中下游徑流量減少,加上攔截泥砂后清水下泄沖刷河道后降低長江水位,導致鄱陽湖的湖水加速流向長江,產生被“拉空”效應。

胡振鵬認為,除了三峽水庫等長江中上游水利工程的蓄水、調水,鄱陽湖入江水道的沖刷和采砂,也導致水道主槽擴容、水位下降。

“年年枯水,枯水年年”。如何治理枯水難題,讓鄱陽湖保持“一湖清水”?

建設鄱陽湖水利樞紐工程,被當地認為是一個“根本性”解決方案。事實上,“人工控制”鄱陽湖的構想和提法,至今已逾三十年,曾一度在學術界引發爭議。

鄱陽湖“湖相”與“河相”的遙感影像對比圖。 圖片來源:鄱陽湖水利樞紐環評報告書

鄱陽湖第一次科考后,1988年,江西組織編寫了《鄱陽湖研究》。書中寫道:如何使鄱陽湖在洪水泛濫時不成災、在枯水季節能蓄水供水?“修建人工控制工程是較為理想的方法”。當時的研究者提出了“全控制”模式——在湖口建壩,兼具防洪、發電和航運效益。

2002年全國兩會召開前夕,“鄱陽湖控制工程”立項建議在江西省人大代表團討論。“準備作為代表團的議案交上去,可我發現不行,我不贊成!”時任江西省副省長、全國人大代表的胡振鵬回憶,當時他連夜寫了五千字“反對意見”,交給省委主要領導。

原江西省副省長、南昌大學教授胡振鵬接受澎湃新聞采訪。

“第一,你保鄱陽湖的防洪但損害了長江防洪,沒有全局觀念;第二,你蓄水航運蓄到18米,那整個鄱陽湖濕地全都淹掉了,缺乏環保意識。”胡振鵬告訴澎湃新聞,當年他提出反對意見后,“鄱陽湖控制工程”的材料以部分代表建議的名義提交上去,最終未能獲得水利部長江委同意。

后來胡振鵬研究發現,三峽水庫蓄水對鄱陽湖的枯水具有“不可逆”影響,便苦思對策。“2007年我就提出了‘調枯不控洪’,不影響長江防洪。”胡振鵬說,這個思路得到許多水利專家的認可。

2009年,江西省申請建設“鄱陽湖生態經濟區”時,將鄱陽湖水利樞紐列為擬建的“一號工程”。當年15名院士和學者聯名上書國務院,提出該項目涉及的水量調度、候鳥棲息、水生生物遷徙等問題尚未解決。后來,國務院批準的《鄱陽湖生態經濟區規劃》中,鄱陽湖水利樞紐項目被表述為“重點研究、適時推進”。

在此背景下,江西省成立“鄱陽湖水利樞紐建設辦公室”(簡稱“鄱建辦”)開展相關研究和規劃工作。2014年,修改后的水利樞紐方案上報至國家相關部委。2016年,該工程獲批立項后首次進行環境影響評價信息公示。在此期間,多個環保組織表達過反對意見。

一些反對者擔憂,鄱陽湖水利樞紐“隔斷江湖”,會影響江豚、魚類在長江與鄱陽湖之間的洄游;工程蓄水后導致草洲濕地淹沒,會影響越冬候鳥的棲息和覓食。

鄱陽湖濕地的候鳥。

鄱陽湖是亞洲最大濕地,每年有60—70萬只的候鳥從西伯利亞等地飛來這里,在碟形湖和隔斷湖汊棲息,其中包括白鶴、青頭潛鴨、黑頭白鹮等“極危種”鳥類。此外,鄱陽湖還是長江江豚的重要棲息地。據農業農村部最新統計,目前長江江豚有1249頭,其中鄱陽湖約492頭。

2022年5月,“鄱建辦”對鄱陽湖水利樞紐工程進行公眾參與第二次公示,并召開聽證會。當年12月,根據公眾意見修改后的環評報告提交至生態環境部審批。

2023年1月,生態環境部對鄱陽湖水利樞紐項目進行公示,在官網公布了環境影響報告書(送審稿)。該報告書分上、下兩冊,共1600多頁。

鄱陽湖水利樞紐工程效果圖。 圖片來源:工程環評報告書

報告內容顯示,鄱陽湖水利樞紐工程“調枯不控洪”“攔水不發電”“建閘不建壩”。閘址位于入江水道長嶺—屏峰山之間,距湖水入江口約27公里。施工總工期為7年6個月,工程靜態總投資212.59億元。

根據該工程的調控原則,汛期(4—8月)打開所有泄水閘門,維持鄱陽湖的泄(蓄)洪功能;汛末的9月份前半個月蓄水,此后至次年3月為“水文節律恢復期”。

為方便江豚和魚類洄游,工程設計了4孔并排的60米寬大孔閘,還布設了左、中、右三線4條魚道。

報告書認為,工程運行后,“基本解決鄱陽湖目前存在的枯水位降低、枯水期提前和枯水歷時延長的問題。”

“蓄水水位是關鍵。”胡振鵬分析方案時介紹,鄱陽湖水利樞紐的蓄水水位從18米調整到12米,最后確定為2003年以前的多年平均水位,“這是反對和支持的最大公約數”。

鄱陽湖水利樞紐工程的選址,位于長嶺—屏峰山寬約3公里的入江水道上。

對于環評報告送審后的項目進展,江西省“鄱建辦”近日回復澎湃新聞稱:“以官方發布的信息為準”。

如今年逾七旬的胡振鵬,從當年鄱陽湖“控制工程”的反對者變成調整方案后的“樞紐工程”支持者。他期待該工程建成后,鄱陽湖的水文節律和自然生態恢復到20年前。

胡振鵬還表示,鄱陽湖的生態監測和治理是一項長期的系統性工程,除了水利設施的建設和完善,“還有很多事情要做”。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司