- +1

新經濟與法|破解APP“讀心術”,個性化推薦需自主可控

個性化推薦,不關很煩人,關了也煩人。

不關,你會發現各大平臺像是掌握了“讀心術”,剛剛在購物APP上瀏覽的商品,轉眼又在短視頻APP上看到相關廣告;關了,主頁上的內容/廣告又實在不符合你的胃口。

個性化推薦實現的關鍵究竟是什么? 除了一攬子直接點擊關閉個性化推薦外,是否有其他可以實現自主控制部分內容開啟/關閉推薦的路徑?

對此,本文將對個性化推薦的實現路徑進行分析,并以中國及歐美立法及實踐為視角,探尋個性化推薦的自主控制路徑。

一、 個性化推薦=用戶畫像+推薦算法

仔細閱讀各大平臺的隱私政策就會發現,個性化推薦主要是依據采集的用戶信息(主要包括設備信息、日志信息,個人資料,位置信息,APP瀏覽使用信息、點贊/分享/評論/互動記錄、購買記錄、音視頻播放記錄等)生成用戶畫像,也就是將用戶信息進行標簽化,通過對用戶或者產品特征屬性進行刻畫,并對這些特征進行分析、統計,挖掘潛在價值信息,從而抽象出用戶的信息全貌,再借助于個性化推薦算法技術,從而實現個性化廣告/內容的精準投放。

因此可見,個性化推薦實際上就是用戶畫像+推薦算法,而給用戶貼標簽是核心。因此,只要用戶能自主控制用戶標簽,就能實現對于個性化推薦的自主控制。

二、 用戶標簽自主控制權

用戶如何實現對于標簽的自主控制權?對此,我們以中、歐、美三方的立法及平臺實踐為視角,探究主要國家對于用戶標簽控制權的監管要點。

(一) 中國立法及平臺實踐

1、中國立法——標簽負面清單+選擇或刪除針對其個人特征的標簽

于2022年3月1日起正式實施的《互聯網信息服務算法推薦管理規定》(下稱“《算法規定》”)中,沒有對“用戶標簽”作出明確定義,僅規定了用戶標簽的“負面清單”,即不得將違法和不良信息關鍵詞記入用戶興趣點或者作為用戶標簽并據以推送信息。

同時,《算法規定》也規定了用戶對于標簽自主控制權,即各大平臺作為算法推薦服務提供者,應當向用戶提供選擇或刪除針對其個人特征的用戶標簽的功能。其實,早在2020年,國標《信息安全技術 個人信息安全規范》中也提到了“提供個性化展示服務宜建立個人信息主體對個人信息(如標簽、畫像維度等)的自主控制機制”,以保障用戶調控個性化展示相關性程度的能力,與《算法規定》的立法本意一脈相承。

2、中國平臺實踐

雖然目前中國立法維度對于用戶標簽自主控制權約定得十分明確,但落在平臺的具體實踐中,卻是“大打折扣”:

變通方案一:非個性化地管理類目或興趣

在部分平臺的用戶設置界面上,用戶可以自主關閉不感興趣的廣告/內容類目或興趣,從而一定程度上實現對個性化推薦廣告/內容管理。

可惜的是,這些類目或興趣并非“千人千面”,也未見其與個人特征之間的關聯。顯然,平臺用于個性化內容推薦目的的用戶畫像并非僅僅是基于上述標簽大庫的內容而形成,刪除這些通用的標簽并不足以清除基于個性化內容推薦目的而形成的用戶畫像/標簽,并不滿足《算法規定》的要求。

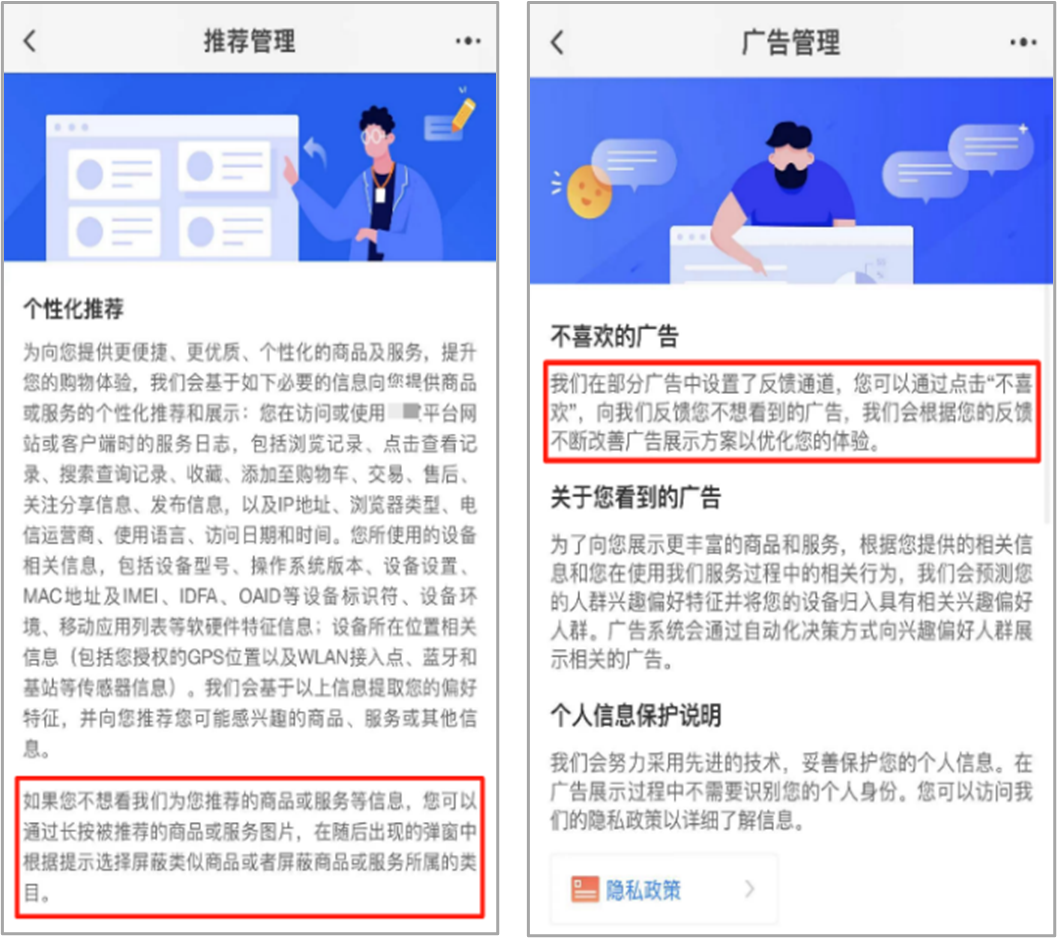

變通方案二:受限制的自主控制機制

也有部分平臺建立了用戶對個性化推薦功能的自主控制機制,用戶可以通過“長按被推薦商品或服務的圖片”來屏蔽類似商品或服務所屬的類目,自主控制不接收某類個性化內容推薦;同時,平臺在部分廣告中設置了反饋通道,用戶可以通過點擊“不喜歡”,反饋其不想看到的廣告,還可通過關閉廣告興趣標簽的方式對個性化廣告進行管理。

但我們認為,這些個性化推薦的自主控制標簽維度不足,并不支持對設備信息、IP地址、交易信息等可能造成大數據殺熟或價格歧視的用戶畫像或標簽的刪除;而且用戶只能基于某條內容間接控制其不接收某類個性化推薦信息,并不能自主控制希望接收到的個性化內容推薦信息的標簽、畫像維度,用戶調控個性化內容推薦展示相關性程度的能力實際上仍十分受限。

(二) 歐美立法及平臺實踐

1、歐美立法

(1)歐盟——標簽負面清單+告知并允許用戶修改標簽

與國內立法類似,歐盟在《通用數據保護條例》(General Data Protection Regulation)中也明確:數據主體享有拒絕自動化決策的權利,且數據控制者應采取適當的措施來保障數據主體表達自己的觀點并對決定提出異議;同時也列出了用戶標簽的“負面清單”,但維度稍有不同,強調的是不得以種族、生物信息、宗教等特殊類別的個人數據作為自動化決策的依據,除非獲得數據主體的同意或系出于重大公共利益等原因。

傳承于這一立法理念,自2022年11月16日起正式生效中的《數據服務法》(Digital Services Act)中,在第27條“推薦系統透明度(Recommender system transparency)”中要求使用推薦系統的平臺應以通俗易懂的語言告知用戶其推薦系統中使用的主要參數,以及用戶可以如何調整這些主要參數;同時,平臺應允許用戶通過訪問平臺內特定界面的方式選擇并隨時修改這些選項。但“主要參數”具體包含哪些維度,《數據服務法》也沒有明確的規定。

(2) 美國——僅側重于“Opt-out”退出權

近年來,美國各州紛紛推出了隱私立法,在對待個性化推薦這件事上,以加利福尼亞州出臺的《消費者隱私法案》(California Consumer Privacy Act)、弗吉尼亞州出臺的《消費者數據保護法案》(Virginia’s Consumer Data Protection Act)以及科羅拉多州出臺的《隱私法案》(Colorado Privacy Act)為代表的隱私立法中,主要是要求平臺保障用戶“Opt-out”退出權的行使(類似于中國《算法規定》中規定的“向用戶提供便捷的關閉算法推薦服務的選項”),對于用戶標簽的自主控制權并未作出強制性規定。

2、歐美平臺實踐

在歐美,各大平臺在個性化推薦的設置上,一般分為以下兩類:

以Google為代表,注重用戶標簽的自主控制

在為用戶提供個性化廣告時,Google允許用戶自主控制用于展示廣告的參數。對于不想用于展示個性化廣告的個人信息,用戶只需將其關閉即可。用戶可以控制的信息包括:

(a) Google賬號信息

賬號信息包括:性別、年齡、語言等,用戶可在Google賬號中進行管理。

(b) 展示廣告所依據的類別

展示廣告所依據的類別有:婚姻狀況、家庭狀況、教育狀況等。用戶可以啟用其他類別的廣告,也可以關閉不想看到的類別。

(c)用于展示個性化廣告的活動記錄

Google用于展示個性化廣告的活動記錄有:網絡與應用活動記錄、YouTube歷史記錄、用戶使用Google產品/服務時所在的區域。針對以上信息,用戶可以自主決定是否將其用于展示個性化廣告。

綜上所述,Google用戶可以決定就哪些信息用來形成自己的用戶標簽和畫像,用戶對于自己的標簽、畫像具有較高控制權。

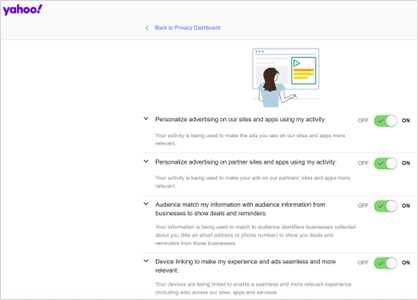

以Yahoo為代表,注重“Opt-out”權利的行使

在為用戶提供個性化廣告時,Yahoo主要遵循美國有關“Opt-out”的規定,并未對用戶標簽進行展示和設置。

三、 結語

在用戶標簽自主控制權的立法層面,中國和歐盟都是走的“標簽負面清單”+“標簽自主控制”的嚴格規制路徑,但均未就“標簽”/“主要參數”的含義作出明確定義,標簽負面清單的規制維度也稍有不同;而美國則較為寬松。

而在國內及歐美典型平臺的落地實踐上,也是各有參差,部分平臺并未能真正實現對于用戶權益的保障,未能達到立法者的監管初衷。

在此,我們建議:

1、監管端

雖然中國對于用戶標簽自主控制權有明確的規定,但在平臺落地實操層面并不理想,核心原因在于“用戶標簽”定義理解上存在差異,以及具體實現路徑并不明晰。因此,在監管端層面,我們建議:

(1)盡快明確“用戶標簽”的定義及具體呈現形式;

(2)對于“選擇或刪除用戶標簽”的具體實現路徑及效果衡量作出清晰、可執行化的規定,便于平臺對照整改。

2、平臺端

對于國內各大平臺而言,在為用戶提供個性化推薦服務之時,建議借鑒國外Google等平臺的最佳實踐:

(1)向用戶展示被用于個性化推薦的用戶標簽,維度應盡可能豐富且“定制化”;

(2)向用戶提供清晰的、能夠充分實現自主控制的選擇或刪除用戶標簽的功能設置;

(3)暢通用戶權利響應通道,及時處理用戶的請求,保障用戶可以充分地行使其標簽自主“控制權”。

從而形成良好的行業生態,形成用戶端、平臺端、監管端三贏的局面。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司