- +1

改革開放40年︱朱恒鵬:醫(yī)療改革的特征與成就

改革開放近四十年來,醫(yī)療服務體系最為突出的成就是醫(yī)療資源尤其是硬件資源快速增長。醫(yī)療保障制度發(fā)展則取得了更大成就,實現(xiàn)了全民醫(yī)保,初步建立了適應市場經(jīng)濟體制的醫(yī)療保障制度。醫(yī)療供需兩方面成就的取得,核心原因是政府財政投入力度的加大,尤其是2003年以后。當然,這得益于改革開放帶來的經(jīng)濟高速發(fā)展。

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療負擔的起起落落

歸根結底,醫(yī)療服務體系和醫(yī)療保障制度均是為國民服務的,因此國民獲得的醫(yī)療服務水平及其醫(yī)療負擔水平,是衡量一國醫(yī)療服務和醫(yī)療保障績效的基本指標。圖1反映1978-2016年各年度的衛(wèi)生總費用及其占國內生產(chǎn)總值(GDP)的比重。

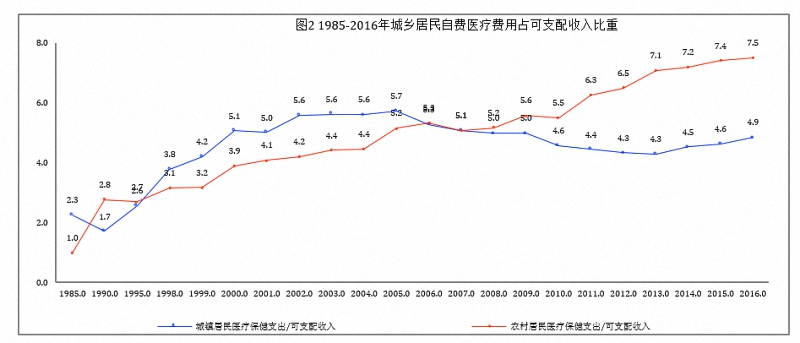

不過,2003-2016年高速增長的公共衛(wèi)生投入并未能有效降低城鄉(xiāng)居民(包括城鎮(zhèn)職工)的醫(yī)療負擔,無論是自負醫(yī)療費用絕對額,還是占家庭可支配收入和消費支出比重,都在加重。

和其他指標相比,家計調查中的家庭醫(yī)療保健支出,是關于居民家庭醫(yī)療負擔的最準確反映。圖2中數(shù)據(jù)是根據(jù)國家統(tǒng)計局的入戶家計調查數(shù)據(jù)計算得來。圖中數(shù)據(jù)顯示,2000-2016年,不管是占可支配收入比重,還是占總消費支出比重,農(nóng)村居民醫(yī)療負擔一直呈上升趨勢,由1985年占可支配收入的1%逐年上升到2016年的7.5%。城鎮(zhèn)居民的自費醫(yī)療保健負擔,1990-2005年間呈穩(wěn)定上升趨勢,占可支配收入的比重由1.7%上升到5.7%;從2006年開始下降,由2005年的5.7%下降到2013年略低于4.3%。

醫(yī)療資源發(fā)展的喜與憂

醫(yī)療服務行業(yè)主要的資源是醫(yī)務人員和床位。

執(zhí)業(yè)醫(yī)師和護士

醫(yī)療行業(yè)最核心的醫(yī)療資源是醫(yī)生和護士,圖3給出了1980-2016年間中國執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師和注冊護士增長指數(shù)。可以看出,1980-2016年執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師和注冊護士的數(shù)量穩(wěn)步增長(2002年數(shù)量的下降原因是口徑調整),使得每萬人醫(yī)師和護士數(shù)量也實現(xiàn)了穩(wěn)步增長。

需要指出,中國嚴重缺乏全科醫(yī)生(家庭醫(yī)生),致使城鄉(xiāng)居民尤其是城鎮(zhèn)居民蜂擁至醫(yī)院看門診,這是最近十多年來“看病難、看病貴”困境始終無法緩解的一個直接原因。

床位

改革開放以來,增長最快的醫(yī)療資源就是床位。圖4給出了1978-2016年千人床位數(shù)的增長趨勢。

簡言之,大量財政補貼投入公立醫(yī)院和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的結果不但未能實現(xiàn)降低城鄉(xiāng)居民醫(yī)療負擔的政策意圖,反而如圖2所展示的,導致城鄉(xiāng)居民醫(yī)療負擔持續(xù)加重。

基本醫(yī)療保險制度有待完善

改革開放以來,尤其是2007年以來,醫(yī)改領域最無爭議的巨大成就是建立了全民醫(yī)療保險制度,基本實現(xiàn)了全民醫(yī)保,適應了市場經(jīng)濟體制的要求。十二五期間推進的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保整合和醫(yī)保異地結算,初步使該制度向適應人口流動性常態(tài)化方向演進,為整合三大醫(yī)保制度、提高統(tǒng)籌層次奠定了基礎。

1978年開始,依托于農(nóng)村人民公社制度的農(nóng)村合作醫(yī)療全面瓦解;依托于國有企業(yè)的勞保醫(yī)療制度也難以為繼。經(jīng)過1990年代中期的“兩江”試點,1997年中央政府出臺政策,逐步建立了“社會統(tǒng)籌+個人賬戶”的城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本醫(yī)療保險制度。

在統(tǒng)籌層次上,采取了以縣市級統(tǒng)籌為主。根本原因是行政管理和財政上的“分級管理、分灶吃飯”制度,各地財政自負對醫(yī)保基金的兜底責任。其次是因為地區(qū)間的經(jīng)濟發(fā)展水平差異過大,導致同一制度下地區(qū)間醫(yī)療保險籌資水平和保障待遇之間差距過大,提高統(tǒng)籌層次必然需要拉平地區(qū)之間差距,“統(tǒng)收統(tǒng)支”自然會導致低效率的“大鍋飯”體制而導致醫(yī)保迅速崩潰,因此“碎片化”成為當時不得不的現(xiàn)實選擇。

2003年開始試點,2007年全面鋪開,建立了覆蓋農(nóng)村居民的新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度。籌資模式中,政府財政補貼占了大頭,而且政府補貼額度越來越高,成為新農(nóng)合的主要籌資來源。在醫(yī)療服務供給上,采取了到醫(yī)療機構就診后報銷的模式。因此,從運行性質上,“新農(nóng)合”是社會保險形式。對于城鎮(zhèn)非就業(yè)居民,包括老人、兒童以及其他非就業(yè)群體,從2007年開始試點、2011年正式在全國建立了城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度,籌資模式和運行機制與新農(nóng)合類似。

絕大多數(shù)地區(qū)的機關事業(yè)單位人員在此期間逐步參加了城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險,目前只有很小比例的機關事業(yè)單位尚保留了公費醫(yī)療。

這樣,截至2011年中國實現(xiàn)了基本醫(yī)療保險的制度全覆蓋,所有人群都至少被一個醫(yī)療保險項目所覆蓋;到2013年,基本上實現(xiàn)了人群的全覆蓋,由于重復參保現(xiàn)象,基本醫(yī)療保險覆蓋率甚至超過了100%。圖7展示了1997-2016年間全民醫(yī)保逐漸建立的過程。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司