- +1

游戲論·作品批評|《雙相》與游戲的軀體化

2022年11月中旬,國產游戲《雙相》正式面世,成為國內首個以游戲的形式關注雙相情感障礙的游戲。雙相情感障礙是一種伴隨躁狂與抑郁交替發作的的精神疾病,全球大約有6千萬人深陷其中。《雙相》參考了雙相情感障礙I型癥狀,即更明顯的躁狂發作。

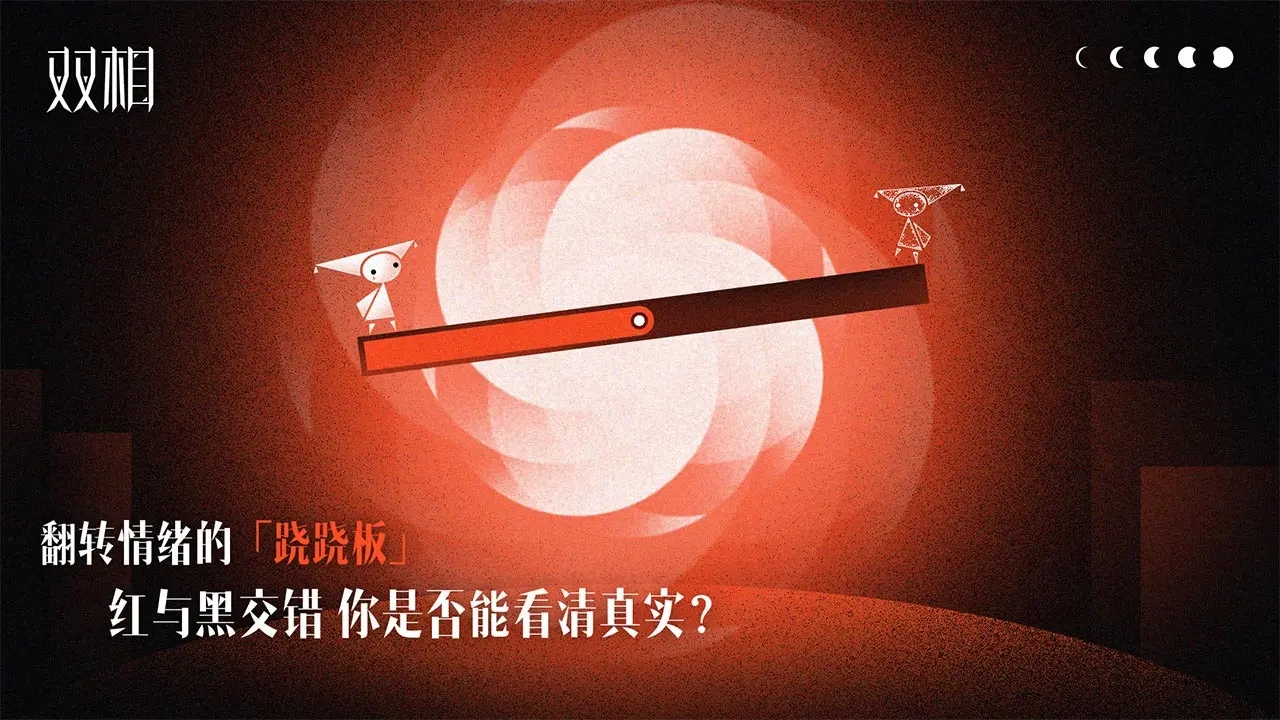

《雙相》是比較標準的橫版動作類(2D平臺跳躍)游戲。游戲一開始就通過各種動作規則示范,讓玩家操縱白色小丑在紅黑交錯的色塊和符號之間跳躍,以觸摸到形似太陽的白色幾何圖形為通關標準。盡管這種游戲機制讓玩家聯想到20世紀90年代左右“小霸王”卡帶中純粹的娛樂性游戲(如《魂斗羅》《冒險島》《超級馬里奧》等),但在《雙相》中,玩家能明顯地具身感受雙相情感障礙I型的基本癥狀:以躁狂為主的強烈躁郁交替感。

筆者在游戲過程也有明顯的同感,甚至比其他玩家的感受更甚,因為筆者曾是雙相患者,在2017年至2019年經過各種治療后才逐漸回到較好的心理狀態。

精神障礙:游戲的軀體化

從游戲設計的角度看,這種體驗在設計底層是通過刻意強化“屏幕空間內側顯示的具有假想性身體的角色”與“配置在屏幕空間對面的具有物理身體的玩家”[1]之間的關系裂縫得以實現。“角色”與“玩家”這兩個“我”之間存在著“隱蔽的非對稱性”,盡管是暫時的,游戲機制依然在盡力完成其二者的同一化與切換主體時產生的認知暈眩。更進一步的,玩家所在的空間與游戲里的3D空間在屏幕空間(screen space)中形成交疊后,玩家的游戲視點也隨之彌散,玩家可以在復數人物的任務視角中以無視自身主體性的方式游走。

從精神病理學的角度看,游戲本就是一種精神分裂癥狀,玩家在不同人稱、視角和主體之間反復橫跳,符號化的游戲世界并不存在真實的縱深,玩家需要自行修復縱深感體驗。在自我認知的彌補過程中,游戲所產生的軀體化(somatization)被懸置了。

盡管游戲在模擬投射上就已是主體的分裂性構造,但要在游戲中復現雙相患者的感受依然不容易,因為其中還涉及更復雜的親知理論(acquaintance theory)中的他心問題(Problem of other minds)。

他心問題的核心在于證明其他人與我們擁有相似的心智體驗,俗成心理學傾向于兩類方法論,分別是經由推理猜測的理論論(the theory theory)和假設自己所處對方視野的模擬論(the simulation theory)[2]。體育游戲的模擬(無論是規則的、世界的還是動作的)就更傾向于模擬論的方法論。但模擬論有一個前提,即自己與對方所采用的私人感覺是常態的,是可以共通的,更重要的是可以被共同語言表述的。

可是精神障礙患者的問題也就在于此。處于患病時期的個體的私人感受是斷裂多變的,其表達能力由于精神狀態不穩定而被大量剝奪,投射在日常生活里,還形成了身體的軀體化(somatization)癥狀,即心理障礙問題沒有以心理癥狀呈現,而被置換為軀體癥狀,精神層面的傷害與痛苦都被抑制了,轉移到身體上。這種癥狀在“被污名化的心理化(psychologization)”社會環境中顯得更加嚴峻,軀體經驗的軌跡也被塑造得更強烈[3]。這樣患者就更加有傾向性地認可心理癥狀中的生理成分,而否認其心理成分。于是模擬論的認知基礎在精神障礙患者的他心證明中被破壞了,“正常者”根本無法假設自己所處的對方的體驗與感受。

所以在很多有關精神障礙的游戲中,會傾向于選擇理論論的方式讓玩家從視聽中推理出精神障礙者應有的體驗。比如《光之小鎮》(The Town of Light),玩家在主角精神分裂癥患者Renèe的引導下,在精神病院中探索未知與體驗她的幻覺,關鍵是與她一同經歷(看見)各種折磨,最后被額葉切除的過程。有時候游戲也會通過交互的方式在視聽感受上強化觀看,在《艾迪芬奇的記憶》(What Remains of Edith Finch)里,在罐頭廠工作的Lewis Finch患有分離轉換性障礙,玩家在閱讀信件的時候必須同時操作走迷宮與切魚的雙線行為,以模仿Lewis的精神狀況。《萬手一體》(Out of Hands)中,擁有情緒障礙癥的“我”的所有身形都變成了無數雙手拼湊成的模仿,玩家進行的卡牌游戲則是與各種負面情緒的對戰。

但《雙相》的游戲設計放棄了敘事,直到最后才通過一段情感獨白回溯敘事存在的可能。按照主創徐瑞翔的說法,他們的重心在機制而不是敘事,游戲Demo演示當天,在場的所有人一開始都不理解這個游戲機制的意圖。

《雙相》傾向于采用更接近模擬論的方式向玩家傳遞雙相患者的軀體化癥狀,而且非常靠近體育游戲對現實世界的模仿,只不過一種是基于視聽體驗的,另一種是基于心智感受的。這兩種模仿在視角上并非是一致的,按照松本健太郎的說法,這是第一人稱的視覺性與第三人稱的觸覺性的縫合。《雙相》里紅黑交錯的視覺光敏性切換是模擬雙相障礙患者的第一人稱的,但被操縱的白色小丑在各色塊與符號之間的穿梭觸覺又是第三人稱的,于是玩家無法修復這二者之間的感覺失諧,只能在其裂變中不斷墜入精神障礙的世界,這就讓部分玩家形成了更加難受的軀體化游戲體驗。

紅黑交錯:視覺的軀體化

對于游戲來說,如果不是體育游戲或體感游戲,軀體化是難以被表現出來的,只能經由痛感聯覺的方式將其轉置為視聽與感受。對于視聽來說還會面臨一層考驗,即精神障礙患者眼中的世界并不是被二次轉置來的,而是個人對世界的別樣感知。

蒙克(Edvard Munch)的《吶喊》就是一個例子,該畫不僅體現出焦慮癥患者眼中扭曲的世界,也體現出焦慮癥患者自身的模樣。蒙克本人也是深度焦慮癥患者,他所繪制的色彩獨立又旋轉的交錯成為現代主義下被異化者的感受共知。在《吶喊》中,欣賞者所看到的不只是別人眼中的吶喊,還是畫作中人的吶喊所影響的周遭世界,即第一人稱視角被重新窺探,轉為第三人稱視角的視像。

同樣的,精神障礙患者也是如此。作為審美主體的自我,能從自身視域中觀看世界的同時,也被“正常者”的體驗進行比較,變成被觀看的客體。同時,如果游戲真正能復現精神障礙患者所觀瞻的世界,這種逼真性反而會成為誘發蟄伏在“正常者”體內精神失常的緣由。所以《雙相》不得不在兩者之間尋求平衡。

游戲中被操縱的白色小丑,是一個被高度幾何簡約的人物,在后續的謎題解釋中,玩家才明白,這是陷入雙相情感障礙的“16歲的那個夏天的她”。但是在游戲一周目中,玩家并不知道該角色的身份,難與此達成共情,只能始終以觀看者視線去操縱該角色。

但紅黑交錯的視覺世界,又是雙相障礙患者眼中的第一人稱視覺,角色的每一次彈跳,都會讓畫面實現一次紅黑色差的跳轉。但單挑是完成游戲時必須隨時進行的動作,于是玩家眼中的游戲界面,就在紅黑色轉換的持續進行過程中完成,也讓游戲具有光敏性癲癇的可能。光敏性癲癇的軀體化癥狀與躁狂發作時的癥狀部分相似,也具備誘發雙相癥狀的可能。

所以游戲進入界面就有明文提醒,“請雙相情感障礙患者注意游戲體驗,光敏性患者不宜游戲,同時游戲可能會出現負面感受”。這個提醒形成了事實上的觀看與拒絕。雙相情感患者再次成為了被觀察的客體,他們(我們)也無法進入游戲感受旁人眼中的世界是否真如自己所感那般。

強烈的顏色切換在游戲中隨處可見,尤其是在有日月交替的場景中,紅色的極晝感與黑色的極夜感以完全沒有任何過度的切換呈現,視覺體驗上也隨之出現嚴重的不連續性(discontinuity)。一般而言,睡眠會讓人們成功度過晝夜交換,但雙相障礙患者對睡眠卻并不只是如此。某些醫學治療方式(喚醒療法)就是通過剝奪睡眠的方式促進情緒和認知能力的即時改善,當然代價是一旦進行睡眠補償,復發概率會大幅提升[4]。

在游戲中白色小丑所做的事情,就是在不斷的紅黑色轉過程中逃離或通關,這或許也是一種治療方式:睡眠剝奪、鋰和光照結合的三重生物鐘療法(筆者也經歷過)在游戲中都有體現,黑色是睡眠剝奪,鋰是藥物服用,而紅色則是強行光照。所以白色小丑在進行的過程,就是通過持續逃離,即保持清醒的方式同時剝奪睡眠和持續光照來治療自己,能否通過卻變成其次。

這種第一人稱的視覺性在游戲中也不斷被第三人稱的觸覺性所提醒并強化,讓玩家的視線受到三重干擾,分別是紅黑的視差轉變、操縱彈跳的視覺動線,以及往返不同通關節點的單調體驗。在這三重干擾下,白色小丑不再只是雙相患者的化身,而是實時屏幕(screen of real time)下的動態光點[5]。于是玩家從屏幕譜系和醫學觀察中獲得全新的視覺感受,前者是雷達追蹤體驗,操縱白色小丑的過程變成采用光槍(lightgun)追蹤光點的過程;后者則變成界限性腦電圖的動態軌跡。同時,在關卡“往復”與“循環”中,還出現了大量形似腦漲落圖(encephalofluctuograph)的構筑形態。無論是腦電圖還是腦漲落圖,都是“正常者”用以判斷精神異常者的尺度之一,于是看似第一人稱的視覺性被另一種更加“科學觀察”的他者視線所褫奪,被異化為光點的雙相患者在游戲界面中左支右絀,愈加難以逃離。

操縱失調:感受的軀體化

重復作為“惡在文學中的顯現形式”[6],在地獄神話中是作為續寫痛苦的永久懲罰而存在的,地獄成為無-地點(Un-Ort)的循環空間,地獄中的個體也成為被軀體化懲罰的客體。薩特在戲劇《間隔》(Huis clos)中給出了存在主義式的答案,即無限(ad infinitum)的模仿帶來單調與重復,并對其中的主體形成持續(如業火般的)灼燒感。這種灼燒感與狂躁感頗為相似,使玩家的自我意識備受折磨。在《雙相》中,玩家操縱白色小丑通關的過程,是第三人稱觸覺的感受加持,而這種感受被過視化(overvisual)的平面所眩暈。在游戲進行的過程中,并不是角色,而是游戲的各種重復行動驅使玩家產生強烈的雙相情緒(尤其是躁狂情緒)。在游戲機制的刻意為之下,游戲在完成路徑、游戲體驗與視線彌散三個方面,加重了感受的軀體化。

在完成路徑上,游戲過程出現大量重復操作。按主創徐瑞翔的說法,這是為了反映“雙相情感障礙反復復發的現實……要出去,就一定要在這里繞來繞去”。從游戲的第三關開始,玩家就不得不反復在同一界面內往返,以便觸發機關完成通關。到第六關之后,這種體驗會更加顯著,白色小丑不僅要重復走過已經觸發的機關數次(這還是參考了攻略的前提下),在某些特殊場景還需要主動墜落重進游戲界面,才能搭建其紅黑雙色形成的殘缺的通關路線。這種過重復(too repetitive)機制不斷耗費玩家的耐心,也持續犧牲著游戲的可玩性,并在第一人稱視覺性的刺激下,將焦慮與無聊的雙重體驗不斷強化。

在游戲體驗上,這種感受被愈加放大。游戲在手機操作界面的搖桿體驗非常糟糕:手部會遮擋部分視線,且觸控判斷容錯率極低,導致白色小丑在手機上的彈跳操作比桌面端更加困難,也導致角色墜亡的概率大幅提升。如果說往返機關是橫向的焦慮體驗,不斷死亡重開游戲則成為縱向焦慮體驗。縱橫交錯形成的焦慮張力不斷感染玩家的視聽,進而對自己的指尖操縱產生了煩躁。

游戲界面除了色塊以外,還有大量觸發機關后改變運動軌跡的線條,這些線條讓玩家生成視線彌散。這些線條形成身體之外的符號樣本,他們被白色小丑的紅黑色轉和機關觸發的操作所牽扯,形成了書面舞蹈(written dance),形成純粹的物理特性,即非生命的客體以具備生命的活力(élan vital)的方式出現,隨后“以在工作中受到指令暗示的壓抑程度而逐步被削弱”[7]。即玩家感受到的由這些線條生成的運動感,既是一個活力被剝奪并最后形成被“完全執行的符號”的過程(中心視點運動),也是與白色小丑的運動路線(橫向視點運動)相背離的過程。

不管是視聽體驗還是操縱感受,都是通過游戲的軀體化指向對精神障礙軀體化的模仿。《雙相》玩家的感受被不同人稱所撕裂,同時透視體驗也被多角度分離,仿佛不同相機眼通過畫面疊加的方式(黃文達將其稱為第四人稱單數視角)[8]達成類似杜尚的《下樓梯的女子》那樣的暈眩感。而這種過視化的平面投射在屏幕空間中,讓唯一的凝視焦點變成了不可能,認知協調的“正常者”在游戲過程中都會因為焦點在游戲界面四處游走而變得躁動,原本就有軀體化的雙相患者則更難以駕馭游戲。

敘事解讀:結局的軀體化

在游戲體驗之余,《雙相》的隱藏結局讓它擁有另一種被軀體化解讀的可能,那就是被額葉切除的未來。

紅黑交錯在游戲中并不只是雙相和晝夜交錯的意象,游戲在第五關《迷宮》里直接點出了紅黑交錯的組合就是藥物,也就是游戲視頻中提到的鋰。換言之,在另一重意義上,玩家并不是在操縱角色通關,而是在被角色操縱。玩家在感受角色服藥之后帶給他的更加扁平的世界——只有二色,沒有形象的,到處都是陷阱和墜落的世界。

赫胥黎(Aldous Leonard Huxley)在服用了LSD之后寫出的《眾妙之門》(The Doors of Perception)中提到,他享受到的至福體驗就是由諸多的顏色交錯而成的平面世界[9]。而藥物治療,就如游戲所說,其實只能懸置精神病癥,而不能真正療愈病癥。

徹底治好,還有一個已經被廢棄已久的解釋,那就是額葉切除。

“醫生會對那些被診斷患有包括從輕度抑郁癥、焦慮癥到精神分裂癥這類嚴重精神疾病的各種人進行額葉切除術。總之,那時候的醫學專家認為這是在‘給靈魂做手術’,可以治好從輕度抑郁癥到重度精神分裂癥的所有毛病。”[10]

在旁人看來,隨時可能墜落的白色小丑(雙相患者)當然是不正常的,但是被額葉切除之后的病人雖永遠不會再受到雙相情感的折磨,卻因此成為完全順從的僵尸——這也可以是“治好”的結果。在很多影視作品里,越是深入展現精神患者體驗的作品,最后結局也越發趨同,那就是接受額葉切除,從《發條橙》(A Clockwork Orange 、1971)、《潘神的迷宮》(Pan's Labyrinth 、2006)、《美少女特攻隊》(Sucker Punch、2011)、再到《你好,瘋子》(2016),莫不如是。

也就是說,《雙相》也存在另一種更加自主規制(self-imposed)的解釋。

玩家以為自己是在幫助白色小人不斷治愈自我,但這白色小人其實是在不斷逃離被“額葉切除”的未來。不過白色小人永遠無法逃離這一“命運”,這是因為玩家一直在操縱她,操縱她向著“太陽”(紅黑疊加出的白色象征著額葉切除手術臺上的白色手術燈)前行。她在不斷證明自己不會傷害其他人(困在牢籠中),積極服藥證明自己好了(困在迷宮里),甚至配合一遍又一遍重復的治療(困在往返中)。但是玩家不信,依然還是在操縱她不斷向往太陽。直到最后,她被迫通過了第九關。最后出現的視頻則是她一步一步向玩家靠近,從一開始的二維畫面,變成了一個有三維的主體的人,她對玩家說“辛苦了”——以后,我再也不會發病了。

在游戲第九關的隱藏結局也說明了一切,即玩家可以操縱白色小丑去另一個沒有太陽的方向。并不是太陽背后就是治愈的大門,她完全可以不用接受額葉切除,她也能好——當然玩家也不會看到那一段冗長的游戲解說。

韓炳哲認為,精神病癥的治愈本質上是一種殺害,殺害了完整的人性,回到高度自我規訓的意識工業之中,在這里我們遇到了“友愛的老大哥”,他不斷誘導人們自我剝削和自我啟發(Selbstauslechtung),從而變得更加原子化。

“為了創造更大的生產力,情緒資本主義(Kapitalismus der Emotion)還學會了游戲,其實就是另一種工作形式(das Andere der Arbeit)。感性資本主義將生活和職場都進行游戲化(Gamifizierung)。”[11]

《雙相》在某種程度上也成為游戲化的產物,不過我們依然能在游戲中看到被軀體化(異化)的自我。不斷死亡和重生,游戲現實主義對死亡邊界的模糊。尤其是在手機體驗很糟糕的情況下,更加重了“可以重生”這一印象。不斷往返重復的異化的體驗,回到了情緒資本主義的陷阱,讓玩家自我啟發式的去完成游戲。但是,如果以非玩家和非角色的第四人稱角度去看這個紅黑交錯的游戲界面,卓別林(Charlie Chaplin)在《摩登時代》(Modern Times)下呈現的交錯齒輪又再度浮現在眼前,那些在規訓社會中被集中矯正(konzertierte Orthop?die)的畫面,并不只存在于雙相患者的世界中。或許在游戲里,玩家所感受到的強烈躁狂的情緒狀態(emotionszustand)并不是雙相患者的體驗,而是作為個體存在的印記。

注釋:

[1] 松本健太郎. 體育·游戲的構成——它模仿了現實的什么?[J]. 鄧劍譯. 陳梓楠校.參考鄧劍編譯. 探尋游戲王國里的寶藏[D]. 上海書店出版社,2020.12:221

[2] 理論論是指,我們對他人心理的猜測基于一個(一系列)關于心靈和行為關系的理論,例如我認為撓身體的某處是感到該處癢的表現,那么他撓腿我就可以推測他正處于腿癢的狀態中,這是通過我們推理(reasoning)得到的。模擬論認為我們通過設想自己處于對方的位置(place)/視角(perspective),我們通過這樣的方式進行行為預測,通過形成假設-測試的方式進行行為解釋等。理論論和模擬論都是一大類理論,包括多種不同內容的具體主張。詳情參照翟剛.自我知識(三)內感覺理論[OL]. 知乎,https://zhuanlan.zhihu.com/p/20675294

[3] Karen Hanson. Social Origins of Distress and Disease: Depression, Neurasthenia, and Pain in Modern China by Arthur Kleinman[J]. New Series, Vol. 1, No. 3, Obstetrics in the United States: Woman, Physician, and Society (Sep., 1987), pp. 343-345

[4] Linda Geddes. Staying awake: the surprisingly effective way to treat depression [OL]. https://mosaicscience.com/story/staying-awake-surprisingly-effective-way-treat-depression/

[5] 列夫·馬諾維奇. 新媒體的語言[D]. 貴州人民出版社,2020:101

[6] 彼得·安德雷·阿爾特. 惡的美學歷程:一種浪漫主義解讀[D].寧瑛,王德峰,鐘長盛譯. 北京:中央編譯出版社,2014:214

[7] 克勞斯·皮亞斯. 電子游戲世界[D]. 熊碩譯. 上海:復旦大學出版社,2021:41

[8] 黃文達. 第四人稱單數——論電影影像的自主性[J]. 北京電影學院學報.2010(3):79

[9] 阿道司·赫胥黎.眾妙之門[D]. 陳蒼多譯. 北京燕山出版社,2016:15-17

[10] John Kuroski. The Twisted History Of The Widely Misunderstood Lobotomy[OL]. https://allthatsinteresting.com/lobotomy-walter-freeman

[11] 韓炳哲. 精神政治學[D]. 關玉紅譯. 北京:中信出版社,2019:57-67

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司