- +1

親密伴侶暴力:女性逃離傷害還有多遠

1999年12月17日,聯合國大會通過決議,指定11月25日為“國際消除針對婦女暴力日”。

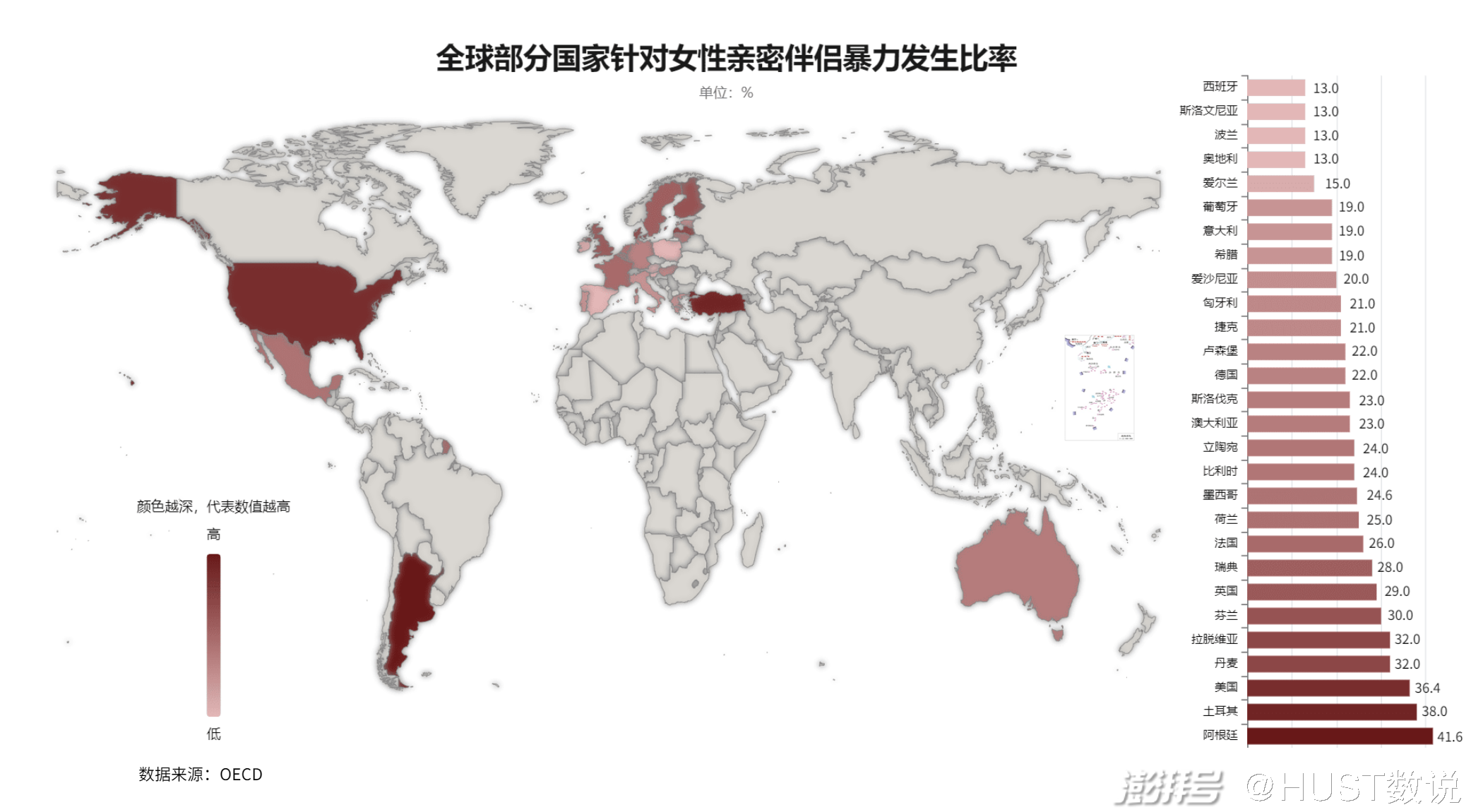

國際通常將針對女性的暴力分為兩種:親密伴侶暴力和非親密伴侶暴力,世界衛生組織多次國際調查結果均顯示,親密伴侶暴力占絕大多數。今天是國際消除針對婦女暴力日,親密伴侶暴力的癥結何在,女性應當如何逃離暴力的漩渦,讓數據來說話。

在唐念的記憶中,最初兩年,暴力體現為砸玻璃杯、砸電腦、推搡。孩子出生后,因為夜里哺乳等日常瑣事,爭吵更加頻繁,暴力逐漸演變為捶胸口等行為。而一旦唐念指出宋南的行為涉嫌家暴,暴力就會升級。“這時候我的婆婆就會說,我公公年輕時候也對她動過手,在老家丈夫打妻子這樣的行為很普遍。”

婚后第7年,2021年3月28日晚,唐念3歲的孩子第一次目睹了暴力。爭吵的原由是因為熄燈后,唐念玩手機的光線影響到宋南休息。搧嘴巴,卡脖子,唐念喘不過氣,試圖掰開手指頭,徒勞無力,“男人的暴力是反抗不了的”,這次已經超出了唐念的忍耐限度。“孩子哭喊說別打我媽媽,別打我媽媽,他那么小,那么勇敢,那是我第一次意識到自己的怯懦。”

唐念的故事并不是個例,全世界大約每三位女性中就有一位曾經歷過親密伴侶暴力。唐念的背后,還有著千千萬萬個“唐念”,而這個數字,是7.37億。

01危險關系:暴力漩渦中的女性

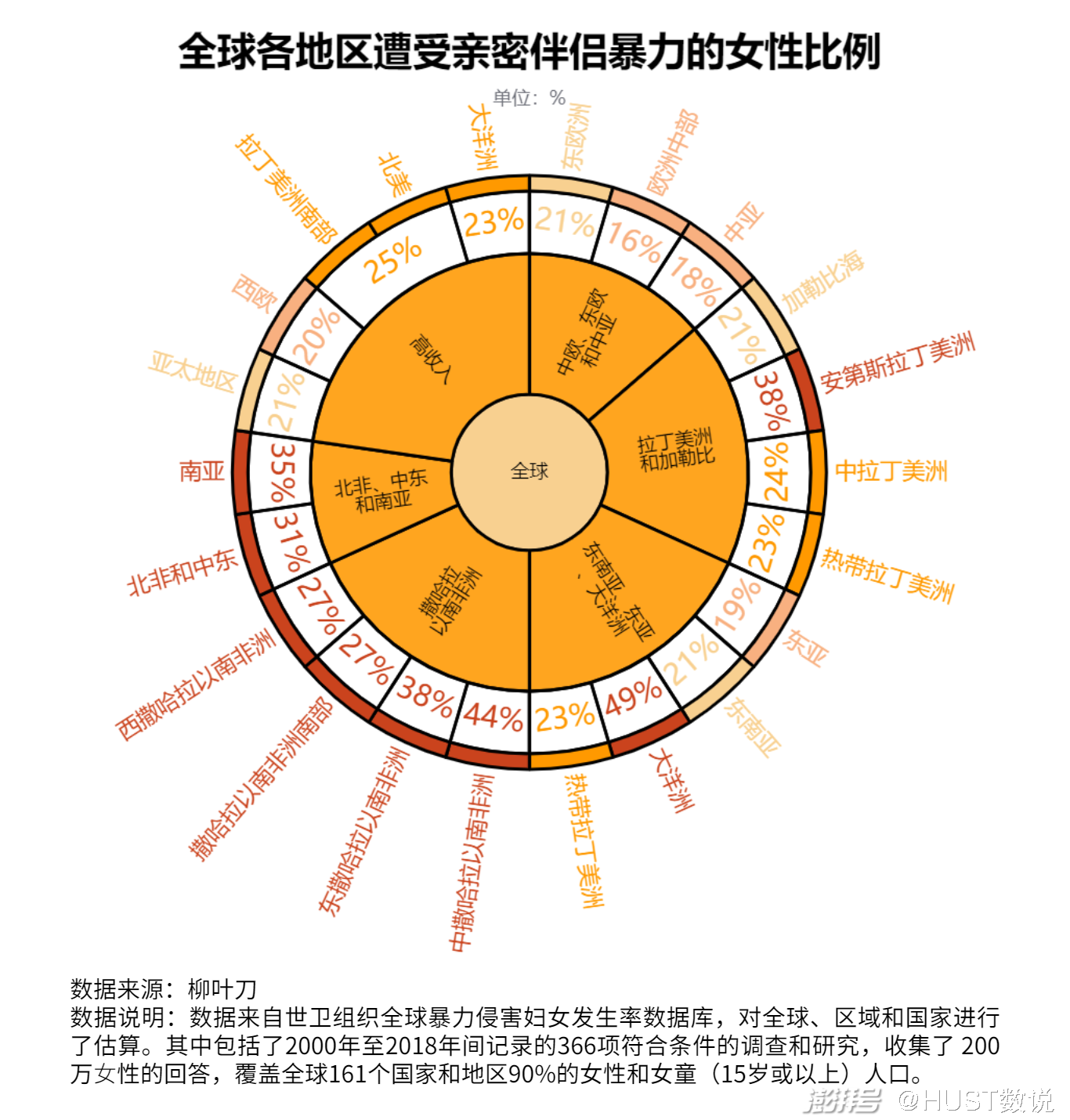

2022年2月16日,《柳葉刀》發表了一項迄今為止最大規模的親密伴侶暴力研究報告,揭示了全球女性遭受親密伴侶暴力傷害的嚴峻形勢。報告指出,全球15-49歲女性中,有27%在其一生中至少經歷過一次來自親密伴侶的暴力行為,其中13%的女性(多達4.92億)在過去一年內就經歷過一次這種暴力行為。

國際通常將針對女性的暴力分為兩種:親密伴侶暴力和非親密伴侶暴力,世界衛生組織多次國際調查結果均顯示,親密伴侶暴力占絕大多數。在中國,通常以“家庭暴力”這個概念來指代“親密伴侶暴力”。

親密伴侶暴力是指在婚姻、同居或任何其他形式的結合中對身體、性和心理有害的行為,以及情感和經濟虐待和控制行為。親密伴侶暴力會產生重大的短期和長期身心健康影響,包括受傷、抑郁、焦慮、意外懷孕和性傳播感染等,還可能導致死亡。據估計,全球38-50%的被謀殺的女性是被其親密伴侶殺害的。

大部分的親密伴侶暴力受害者為女性。這一點通過研究家庭暴力中的親密伴侶暴力便顯而易見。在與家暴相關的3961份裁判文書中,僅有60起案例是男方指控女方施暴,占比1.5%,而女性指控遭受暴力的案例數量占比高達98.5%,這表明男性通常是親密伴侶暴力中的施暴方。

在疫情下,針對女性的暴力形勢更為嚴峻。英國一個跟蹤暴力侵害婦女行為的項目指出,3月23日至4月12日期間,死于家暴的人數比前10年的平均人數增加了一倍多(達到16人)。聯合國婦女署的報告顯示,自新冠疫情爆發以來,“對女性的所有形式的暴力,特別是家庭暴力,都有所增加”。

親密伴侶暴力并非簡單的家庭糾紛或情感糾紛,它具有與其他暴力一樣的危險性和社會危害性,除了給受害人造成身體上的傷害后果,還會摧毀受害人的自尊心、安全感和自我價值感,甚至付出生命的代價,更甚者還會波及受害人的近親屬。對于加害人,也常常會發生無可挽回的結果。

關注、分析和探討針對女性的親密伴侶暴力,已經刻不容緩。

02暴力之惡:癥結病因與循環

親密伴侶暴力是個“循序漸進”的過程,由起初看似能夠接受的吼罵、控制,演化成最后不顧臉面地踢打、侵略,施暴者像一頭巨獸吞噬著女性受害者的血肉。

面對親密伴侶的暴力行為,女性受害者的痛苦來源并不是單一的。從暴力的具體表現形式來看,在心理暴力層面,有接近六成受訪者表示遭遇過施暴者“大喊大叫”的行為;在軀體暴力層面,施暴者實施最多的行為是“推搡”,大約達到百分之三十;與前面兩種暴力類型相比,性暴力總體發生率低,“用武力發生性關系”的暴力行為約占十分之一。

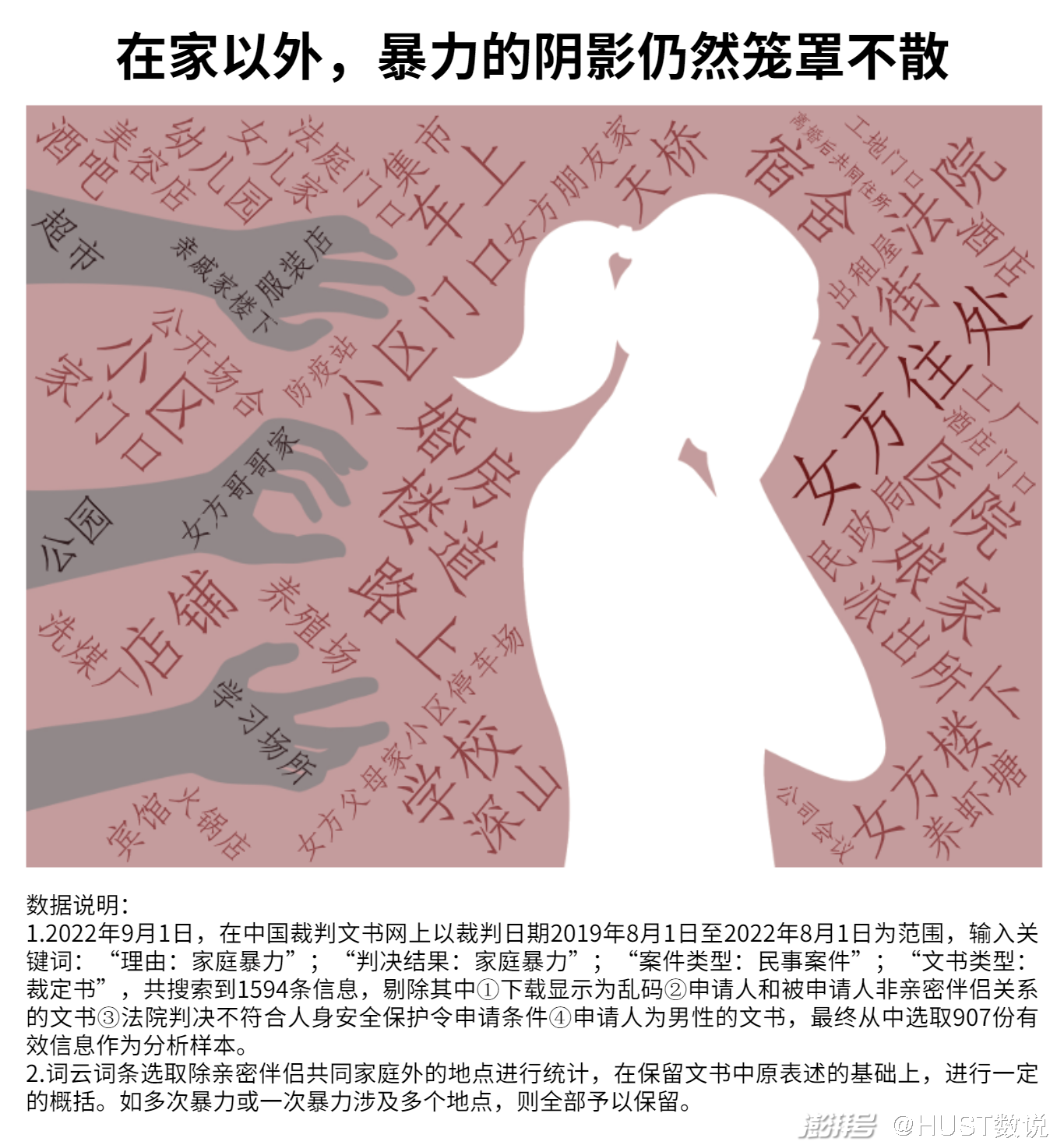

907份裁判文書顯示,身邊易得的東西很有可能成為施暴工具。或許是在吃飯時爭吵,男方不滿拿起凳子就要砸向女方,更有甚者沖進廚房拎起一把菜刀惡語威脅。錄音筆、竊聽器也是女性受害者遭受精神暴力有力的證據。

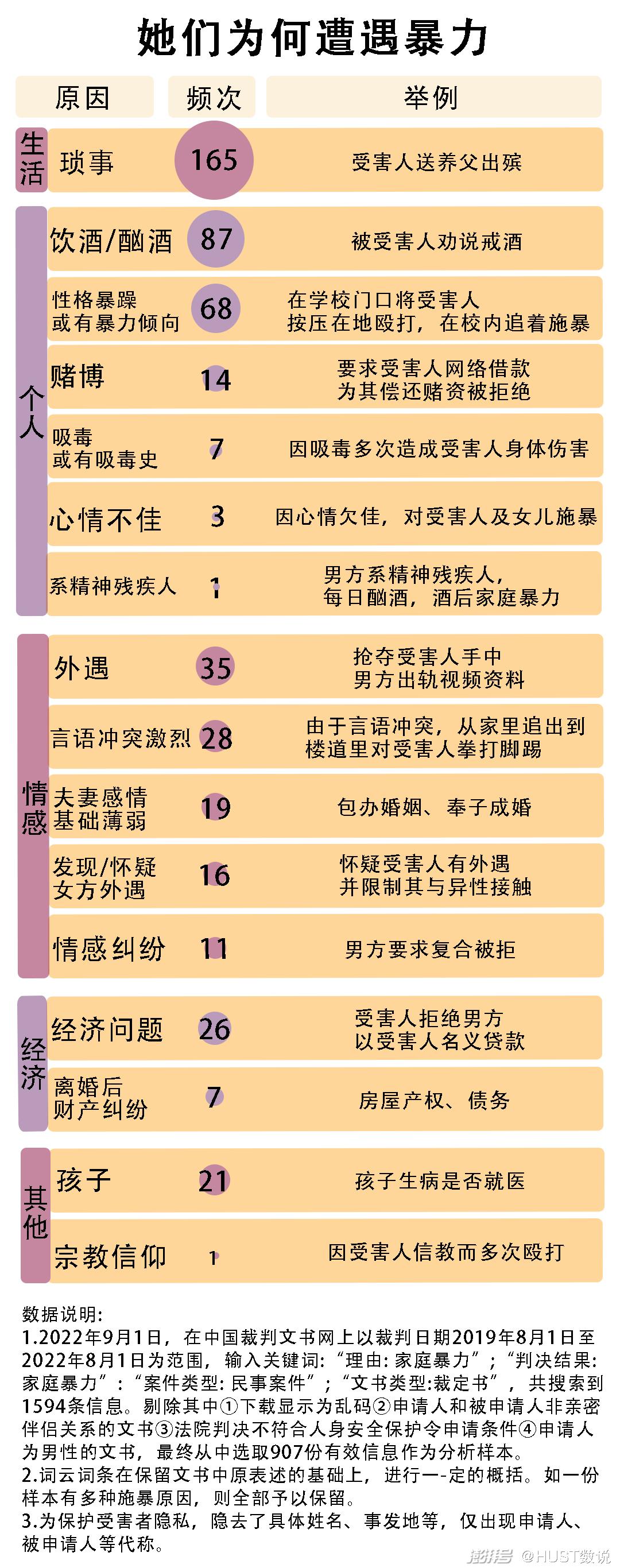

在觀察了907份涉及到親密伴侶暴力的法律裁判文書后,一份男性施暴者的畫像也浮出水面。性格暴躁、婚內出軌和有酗酒、賭博等不良嗜好的男性更容易實施暴力。無固定工作、兒時經歷父親忽視、對暴力持贊同的態度、對伴侶有經濟控制行為也是男性實施軀體暴力的重要危險因素。

發生親密伴侶暴力的原因是多元的、復雜的。

雞毛蒜皮的生活瑣事是釀成親密伴侶暴力最有可能的導火索。蘇州大學研究社會問題專家陳紅霞表示,從表面上看,家暴發生的導火索都是生活瑣事,比如婦女沒帶好孩子、家務沒做好、愛嘮叨、孩子的教育、父母的贍養、親戚關系處理等。而施暴者工作壓力大、不順心、酗酒、賭博、有婚外情等原因也加劇了家暴發生的概率,但背后更重要的心理因素,則是施暴者有控制對方,讓家人在行為、經濟甚至感情等方面服從自己的強烈愿望,進而一次次演化成家庭暴力行為。加上社會的包容、“大男子主義”等傳統文化和習慣,讓家暴隨時可能發生。

面對丈夫周德軍近20年的虐待,四川省瀘州市合江縣的村民許林芳沒有還過手,也沒有別人幫她。直到2014年年底,在唯一一次反抗中,她掐死了丈夫,最終被判三年緩刑五年。

親密伴侶暴力中的“以暴制暴”,是指暴力的受害者,尤其是女性,在安全長期遭受威脅和侵害中,由于多種原因,最終使用暴力而導致施暴者死亡。這類案件一直層出不窮。這些長期遭受家暴、多方介入無果的婦女,案發前并無殺夫預謀,而是在反抗和防衛中導致對方死亡。“以暴制暴”的暴力循環讓原本的施暴者、受害者和其他家庭成員都成為了親密伴侶暴力的犧牲者。暴力的陰翳籠罩的不只是受害的女性,還可能是一個家庭的現在和未來。

03逃離,談何容易?

Private Violence(私密暴力)團隊在調查親密伴侶暴力中,受害者為何不主動逃離這一問題時,發起了“WhyIstayed”討論詞條。詞條中的關鍵詞包括“羞愧”“窘迫”“恐懼”“震驚”,以及“為了生存”。

逃離家庭暴力,談何容易。

聯合國一項調查顯示,絕大多數受害者不會立刻逃離,有超過四分之一的女性忍受了長達五年以上的暴力。

女性“不得不”受制于人,這種“不得不”和生理素質密切關聯。相差懸殊的肌肉力量帶來心理和身體的雙重控制,讓女性的人身自由受制于權力和生理差異共同鍛造的枷鎖。

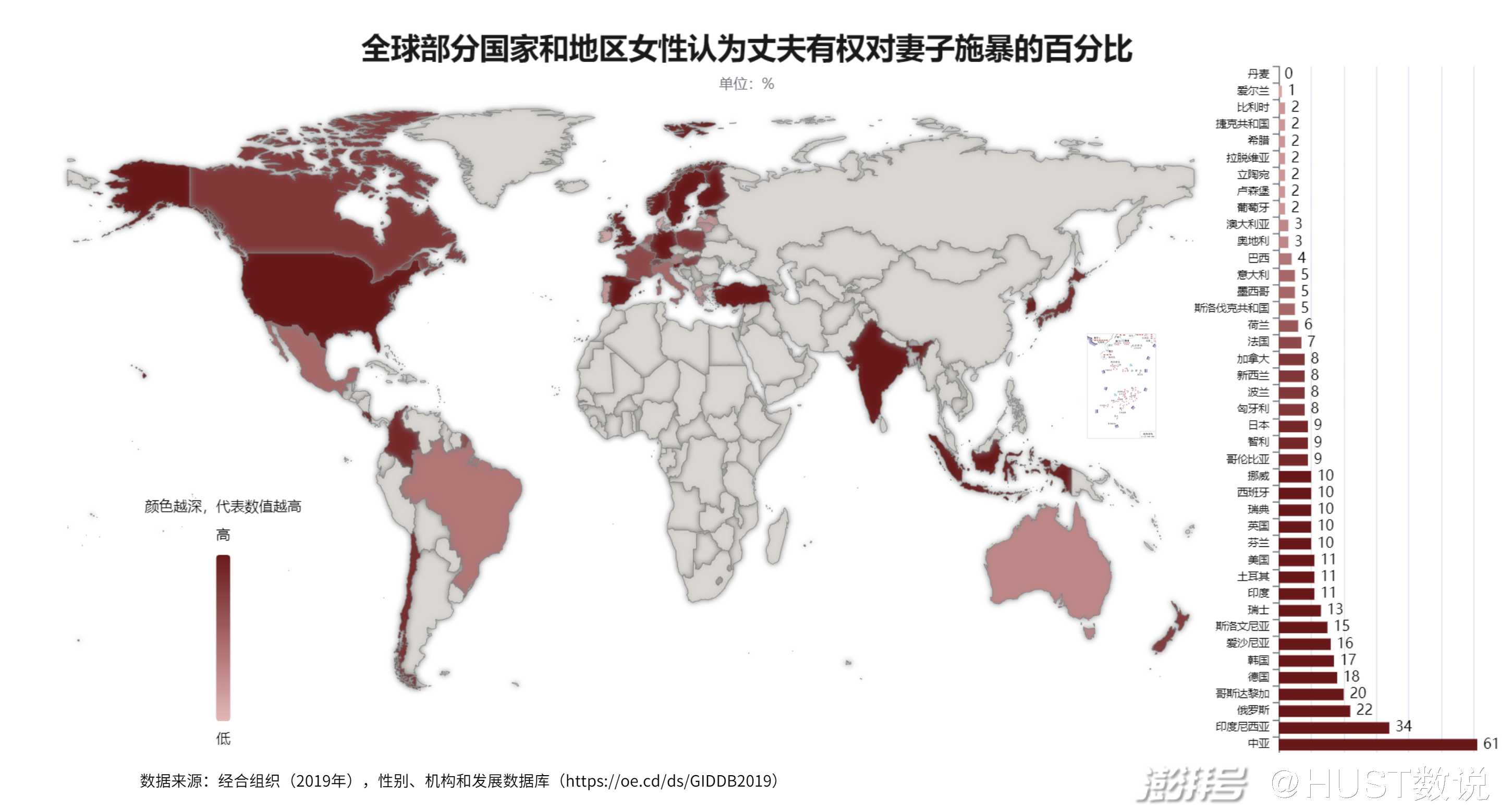

但不能把女性遭受親密關系暴力歸結為生理差異,兩性不平等的社會文化因素在這一困境中更為突出。

27位申請人身保護令的女性說出了自己選擇“隱忍”的理由,但受害者的忍讓換來的可能是變本加厲的暴力。

“家丑不可外揚”“夫妻吵架都是床頭吵完床尾和”“你不為了自己著想也要為了孩子著想”“離婚難免要落人口舌”。反抗的欲望被道歉、被勸說輕易消解,受害者自己說服自己困囿在婚姻的圍城里,難以開口講述家庭暴力經歷,甚至默默在心里承認了被男性伴侶毆打的正當性。

那么選擇不屈于沉默的女性是否真的逃離了困境?

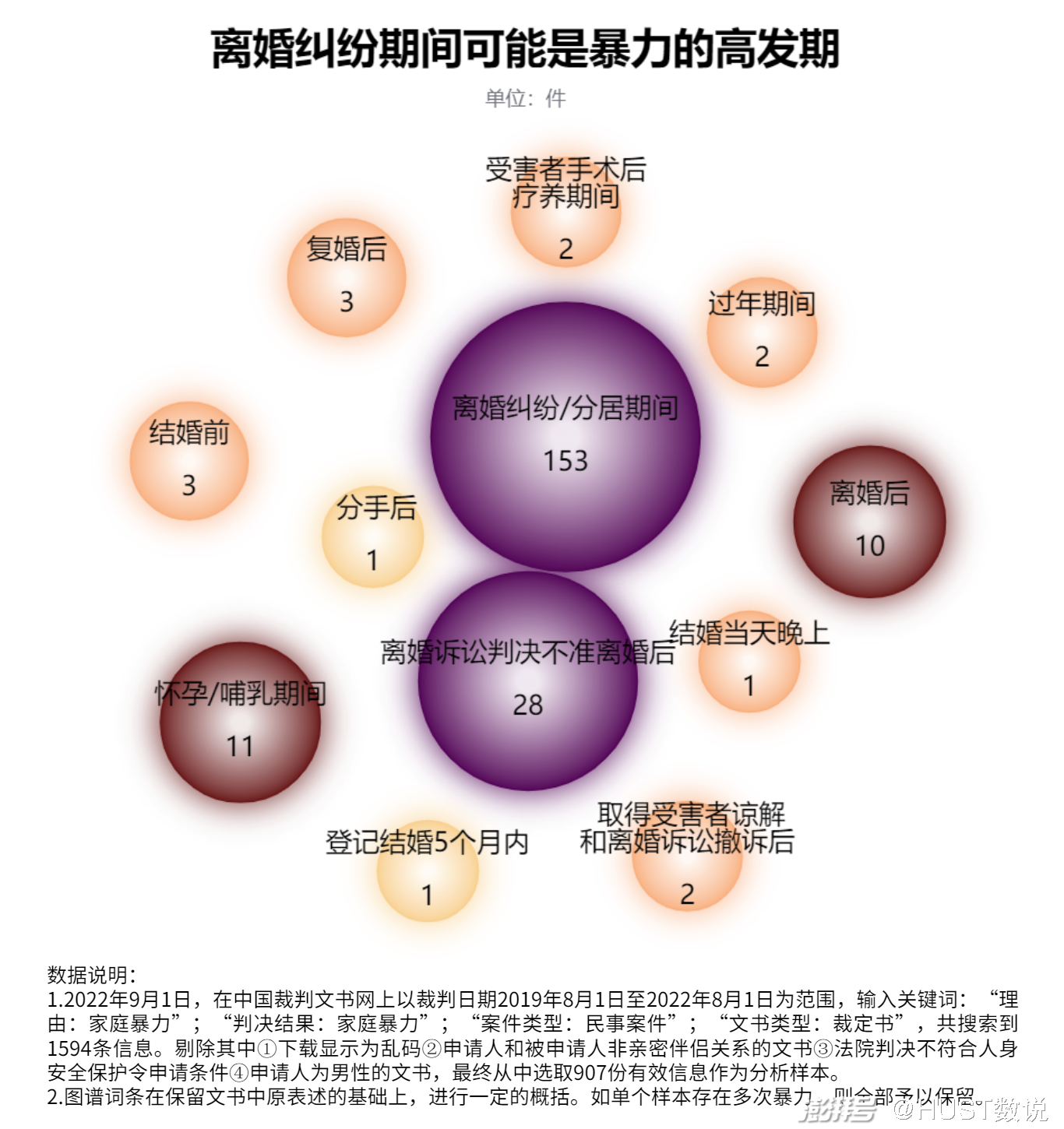

許多女性受害者寄希望于逃離親密關系,以擺脫親密伴侶暴力,例如分居或向法院起訴離婚。但多個現實案例證明,離婚后被前夫報復性恐嚇、毆打甚至殺害的受害者大有人在。拉姆在離婚時以為自己已經脫離被丈夫暴力威脅的危險境地,但多次報警、輾轉求助后,前夫的暴行最終還是化成了直播間里那把火。

司法實踐困境同樣是阻礙受害者向公權力求助的一大因素。家庭暴力一般發生在家庭內部,具有很強的隱蔽性和私密性,且摻雜著家庭關系或同居關系的親密性,所以,了解家庭暴力的證人(如鄰居、親戚、朋友等)數量本身就少,且囿于與施暴方間的親近關系可能并不樂意出庭作證。

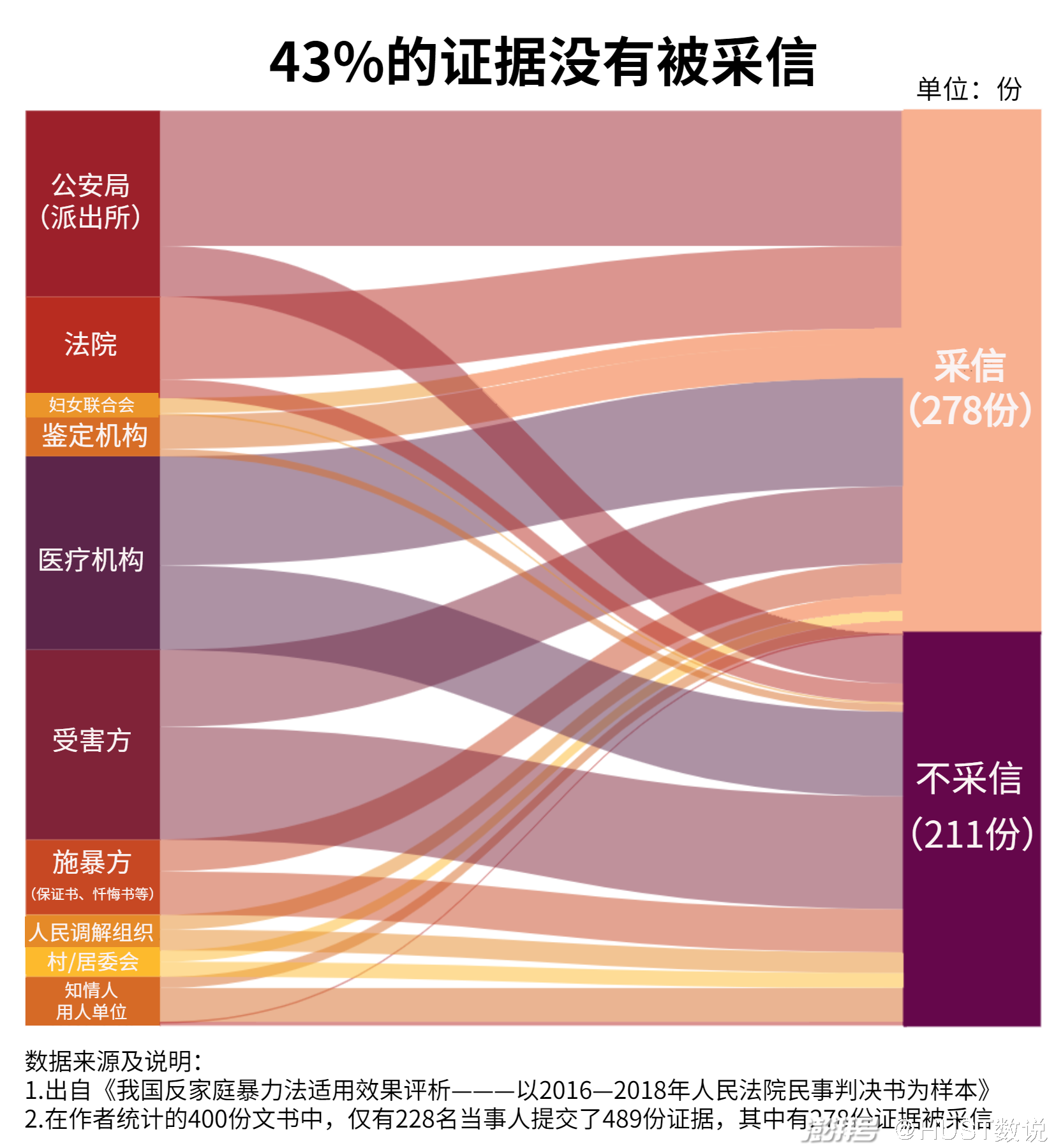

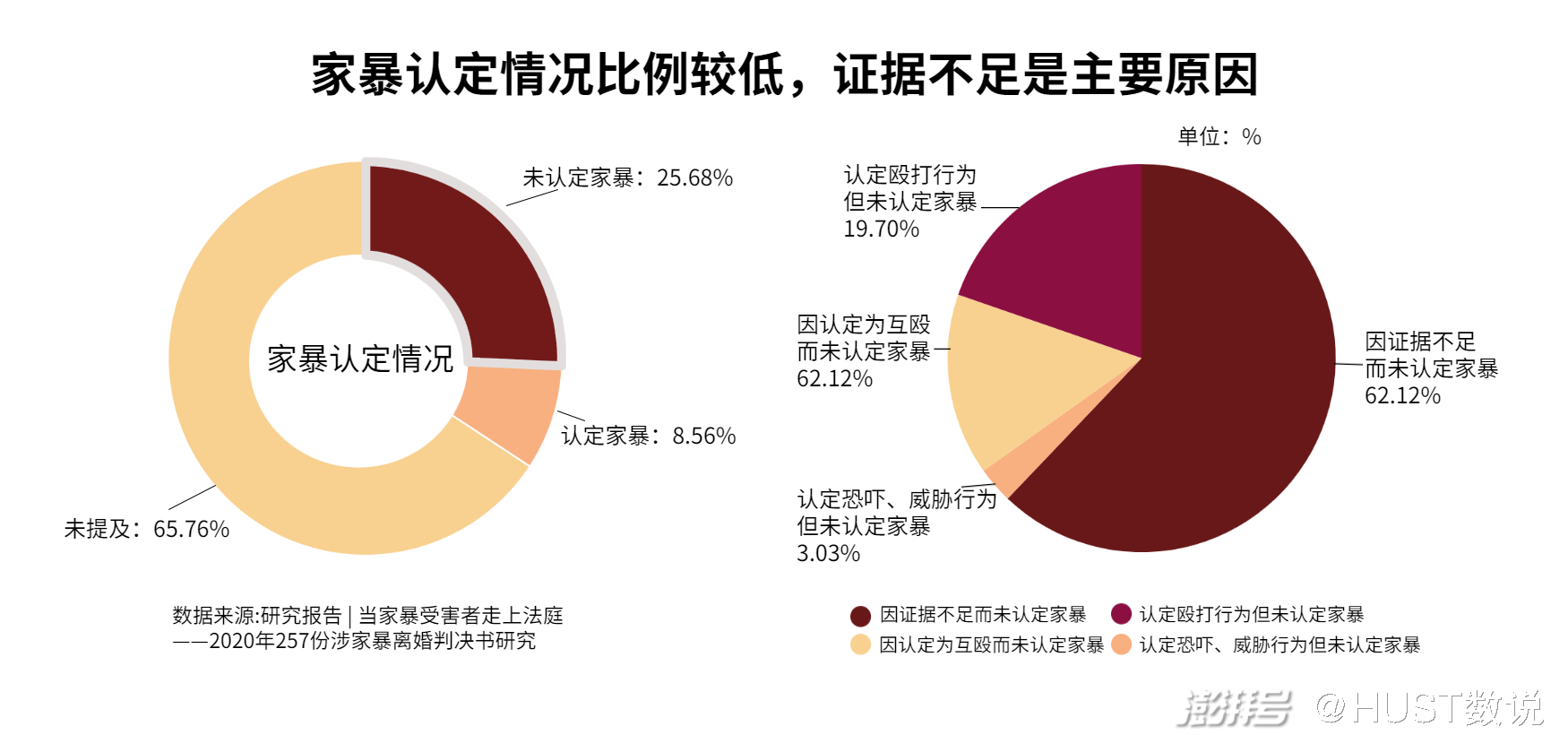

與此同時,當事人搜集證據的意識、能力有限,精神傷害又很難通過傷害結果反推暴力行為的存在。受害人提交現場錄像、在場證人證言、保證書等能證明案件事實的直接證據較少,而如病歷、傷情報告等間接證據需要其他證據配合才能證明待證事實,這也導致了證據單一,采信困難。

04擺渡:照進裂縫的光

要對抗針對女性的親密伴侶暴力行為,需要國家機構和社會力量的合力。

“國家禁止任何形式的家庭暴力”,是《中華人民共和國反家庭暴力法》(下文簡稱《反家暴法》)的莊嚴宣告。到今年,《反家暴法》走過7年歷程,國家公權力機構作為執行主體,期間開展的工作也取得了成效。

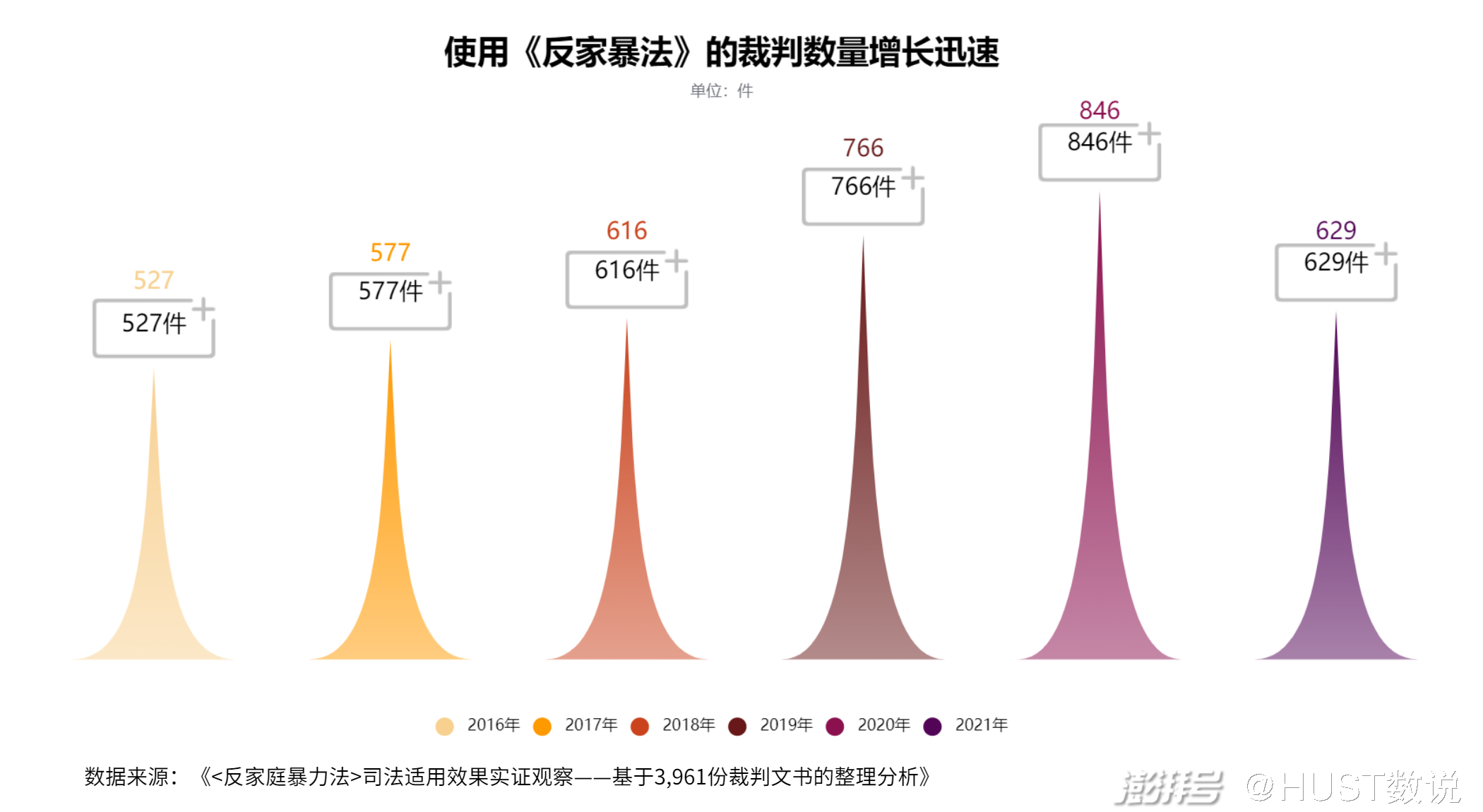

2016年到2021年間案件數量的增長趨勢表明法官越來越多地運用《反家庭暴力法》作為裁判理據,也反映出受害者維權意識的提升。

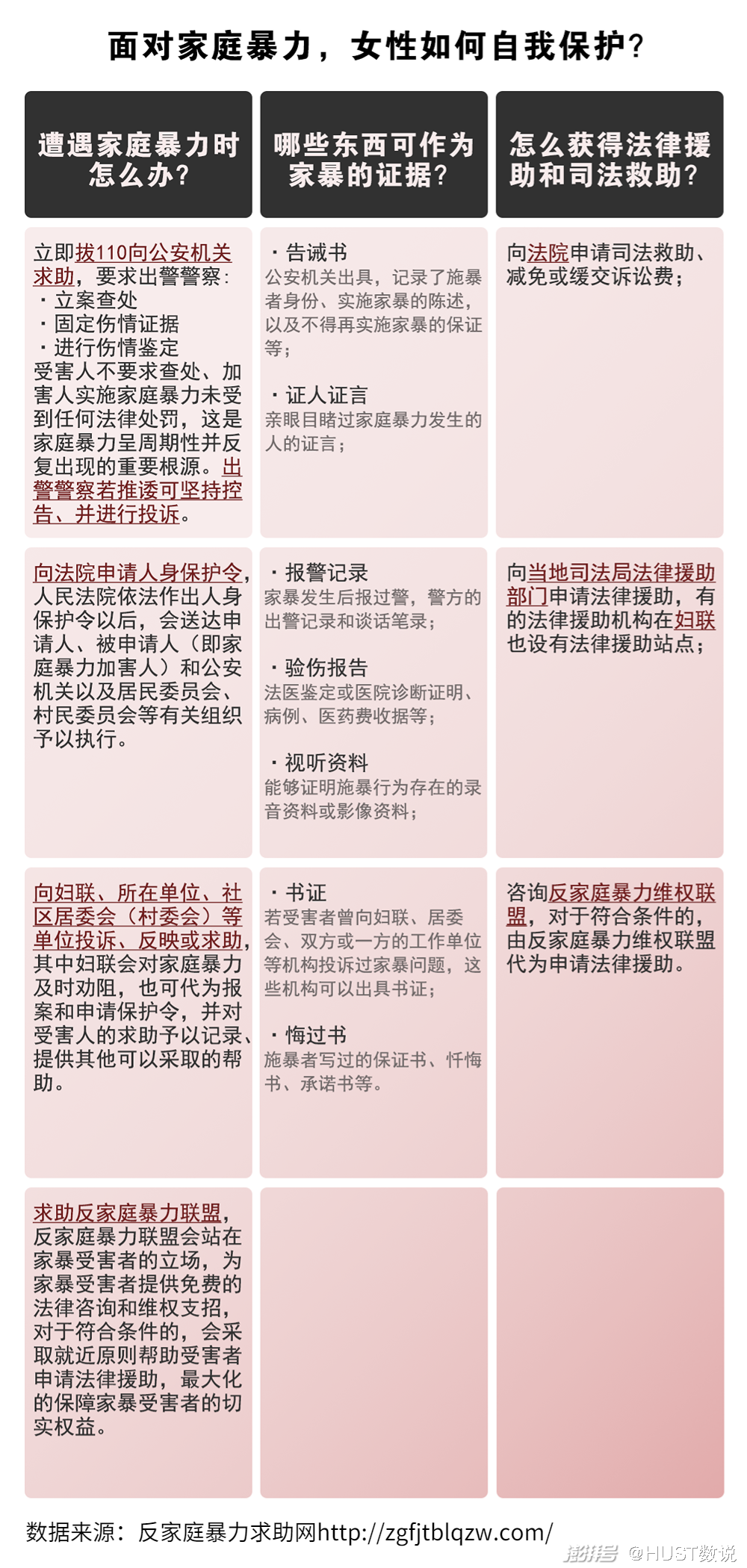

但與此同時,和2019年全國婦聯受理家暴投訴36002件的求助總數相比,人身安全保護令的核發數量仍然極低。家暴的隱秘性讓司法的保護難以觸及每一個灰暗的角落,女性自己了解什么可以當作證據、什么是更容易被采信的證據,可以幫助她們在暴力漩渦中找到自渡的槳。

希望一直在生長著,民間的反家暴力量也在探索著自己的位置和角色。民間力量提供了包括咨詢、個案援助、緊急資金救助在內的服務,其中少數機構可提供庇護。涉及的專業領域包括法律、心理和社會工作。盡管它們在反家暴工作中的總體體量還較小,自身的發展也還面臨著諸多約束和困難。但他們一直在用自己的努力,為遭受親密伴侶暴力的女性搭起可以停泊的彼岸。

已經70歲的錢鈞女士在論壇分享了自己從受暴者成為反家暴志愿者的心路歷程:“紅楓熱線使我涅槃重生了——經歷過苦難,從求助者到助人者,我勇敢地跳出‘家丑不可外揚’、 ‘離婚就是人生失敗’的陷阱,對家庭暴力大聲說‘不’,我活出了一個更自信昂揚的自我。”

附:部分反家暴領域社會組織的求助方式

1.報警電話:110

2.婦女維權熱線:12338

3.監利市藍天下婦女兒童維權協會求助熱線:19171818026

4.北京市東城區源眾家庭與社區發展服務中心求助熱線:17701242202?

5.北京為平支持熱線:15117905157(全年無休)

6.北京千千律師事務所求助熱線:010-84833270 84833276(周一至周五9:00—17:00)

7.深圳鵬星家庭暴力防護中心求助熱線:0755-25950003、18929315210(周一至周五9:00-17:30)

8.出色伙伴求助熱線:4000-820211(每晚8:30-10:30)

參考文獻:

1.《家庭暴力犯罪實證研究——基于相關司法判決大數據報告》

2.《我國反家庭暴力法適用效果評析——以2016—2018年人民法院民事判決書為樣本》

3.《針對女性的親密伴侶暴力及其與抑郁關系的現狀調查》

4.《Violence against women during covid-19 pandemic restrictions》

5. 《<反家庭暴力法>司法適用效果實證觀察——基于3,961份裁判文書的整理分析》

6.《 <中華人民共和國反家庭暴力法>實施五周年系列監測報告-民間作用篇和國家機構篇》

7.《Global, regional, and national prevalence estimates of physical or sexual, or both, intimate partner violence against women in 2018》

9.《家庭暴力下受虐女性犯罪特征的實證分析研究》

10.《親密關系中男性軀體施暴行為影響因素分析》

11.《沉默的女性:性別透鏡中的家庭暴力》

12.907份文書來自中國裁判文書網,數據均為人工整理,數據整理不易,如有紕漏,敬請指正

團隊成員:熊程心子、葉鳴、宋歌、肖寒凌

指導老師:徐迪

特別鳴謝:熊碩

華中科技大學 新聞與信息傳播學院

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司