- +1

親歷 | 夢(mèng)中又聞織機(jī)聲 | 陸偉斌

原創(chuàng) 陸偉斌 上海紀(jì)實(shí)

我的童年,一直在老爸廠里混。

老爸的廠就在我家隔壁,廠里隆隆的織機(jī)聲,幾乎陪伴了我整個(gè)童年。

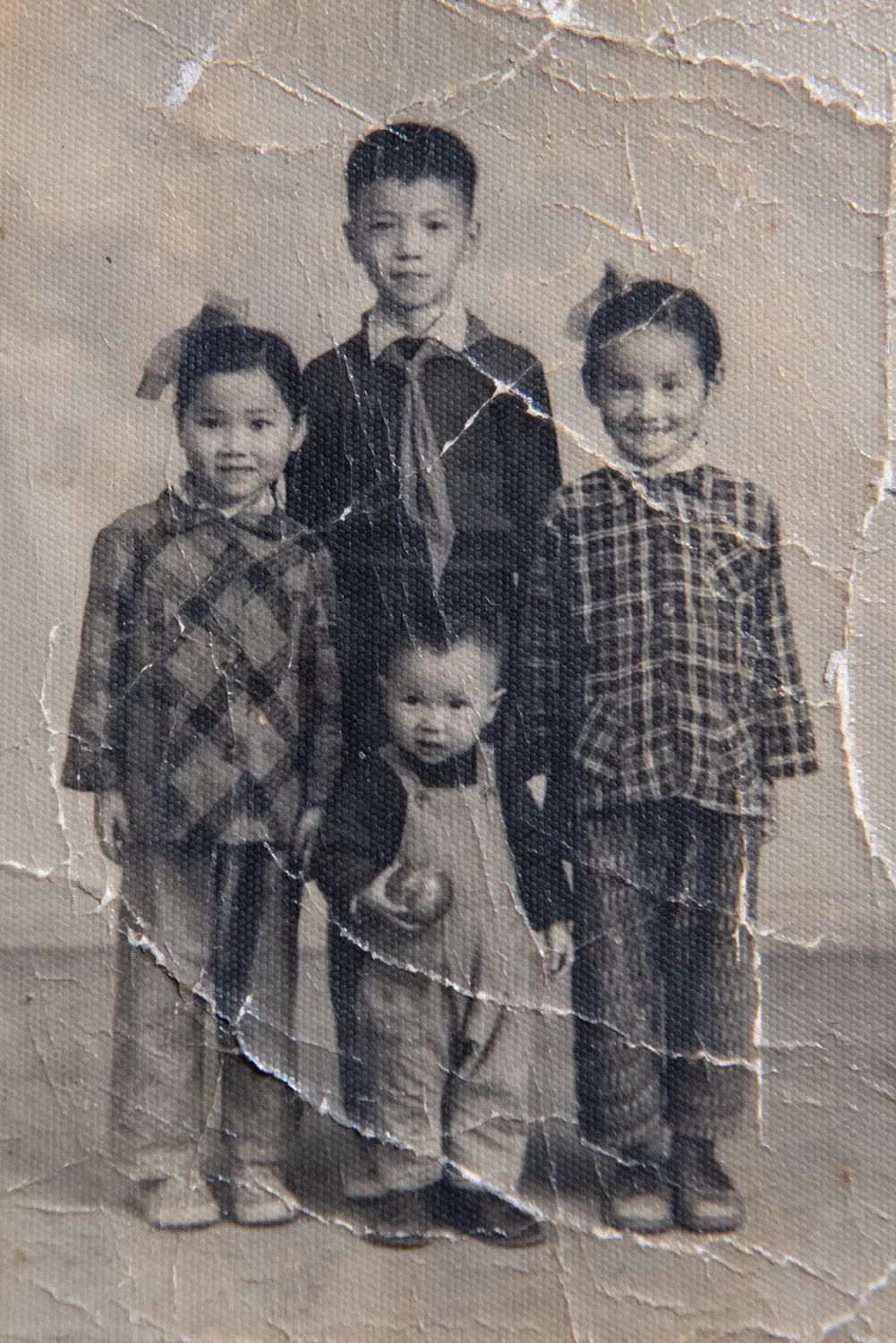

童年的作者

這是一家三百來人的紡織廠,早先叫兄弟毛紡廠,后經(jīng)多次改制,成為一家全民制的圍巾廠,老爸是這家廠的領(lǐng)導(dǎo)。不知何故,學(xué)齡前我沒上幼兒園。每天一早,爸媽去上班,哥姐去上學(xué),家里就剩下我一個(gè)人。

每天中午,老爸到門口叫一聲,把食堂買的午飯遞給我;下午三、四點(diǎn)鐘,老爸又到門口叫一聲,給我一只也是食堂買的肉的或者黑洋酥包子。食堂的飯菜比家里的好吃,更期待的是那只三四點(diǎn)鐘送來的包子,肉的香鮮,黑洋酥的甜膩,吃完了都舍不得洗手,拿手指在嘴里吮啊吮,意猶未盡。現(xiàn)在想起來,時(shí)至今日,世上再也沒有比老爸曾經(jīng)給我吃過的包子更誘人的美味了。

午飯老爸基本確保準(zhǔn)時(shí)送達(dá)。如果臨時(shí)有事,他會(huì)另作安排,絕不讓我餓肚子。包子就不一定了,有空就送,沒空我就享受不到了。

饞則思變。不知從哪天開始,下午三四點(diǎn)鐘老爸不來,我便去廠里找他。

老爸的辦公室在食堂樓上,我長(zhǎng)驅(qū)直入,一口氣來到辦公室門外,隔著門縫看老爸在辦公室里找人談話,或主持會(huì)議,辦公室里煙霧騰騰。老爸透過煙霧和門縫發(fā)現(xiàn)我,便出來給我一兩飯票和三分菜票,我便嗅著誘人的香味屁顛屁顛去食堂……

去廠里多了,廠里上上下下人幾乎都認(rèn)識(shí)我。如果有人不認(rèn)識(shí)我,認(rèn)識(shí)的就會(huì)介紹說:這是陸某的“奶末頭”(最小的孩子)兒子。老爸叫陸某,所有人都叫我“小陸某”。大家對(duì)我都熱情友好,還經(jīng)常有人夸我聰明、活絡(luò)。

織造車間是廠的主體,集中了廠里大多數(shù)機(jī)器和工人,紡紗織巾。織造車間設(shè)有門衛(wèi),外人不得入內(nèi)。漂染車間、金工車間、大爐間、食堂,包括老爸的辦公室都在織造車間的外圍,沒有門衛(wèi),誰都可以隨時(shí)闖入。

跟大家越來越熟,我去廠里就不僅僅是找老爸要包子吃了。每天午睡起來,早早地來到廠里,游走在那些沒有門衛(wèi)的地方,與“叔叔阿姨”們廝混,一直到食堂包子飄香,去向老爸報(bào)到。

在金工車間,那些穿著油膩破爛的背帶工裝的師傅們常常給我“驚喜”:他們用鐵絲給我折一副“眼鏡”,用漆刷給我做一撮胡子……然后把我妝扮得奇形怪狀,哈哈大笑……我最喜歡的是我求他們做的小刀:廢棄的斷鋼鋸在砂輪上打磨成斜口或直口再開刃,可以削鉛筆、刻木頭,有時(shí)還玩“飛刀”。家里家具上歷歷刀痕都是我的“杰作”。現(xiàn)在大人肯定不會(huì)讓孩子玩刀,但那時(shí)并無人干涉。金工車間主要從事金屬加工,為織機(jī)提供維護(hù)保障。師傅們手上都是油污,我的臉上總是打上他們的“烙印”,長(zhǎng)了胡子一般。每晚老媽下班回來,一邊給我擦臉一邊數(shù)落我“臟死了”,警告我以后不準(zhǔn)去。我滿口答應(yīng),堅(jiān)決不改。

到了嚴(yán)冬或者酷暑,我最喜歡去的地方是大爐間。天寒地凍,我鉆進(jìn)大爐間的棉門簾,頓時(shí)穿越到春天。最喜歡看燒大爐的師傅打開爐門往里添煤。爐膛里烈火熊熊,我便想到太上老君的煉丹爐,目不轉(zhuǎn)睛地盯著里面看,期待孫悟空突然崩出來……大伏季來了,燒爐師傅們會(huì)打開大爐間的門,把幾張鐵管焊的椅子般到門外,敞胸露懷坐在外面,還用鼓風(fēng)機(jī)往身上打風(fēng)。其實(shí)此時(shí)風(fēng)是熱的燙的,吹在身上并不舒服。大熱天大爐間吸引我的是放在門口的一只鐵桶,里面放幾塊冰,冰著幾瓶鹽汽水。到下午最熱的時(shí)候,他們怦地打開瓶蓋,咕隆咕隆開懷暢飲。這是燒大爐的特權(quán),每天一瓶,其他車間沒有的。我總是去得很巧,一到那里,總有人口渴了,拿出一只臟兮兮的搪瓷杯,開瓶倒半杯給我,然后自己揚(yáng)起脖子,直接用瓶子“吹喇叭”。冰汽水像從雪山流下的清泉,順著我的口、喉迅速向周身擴(kuò)散,沁人心脾。大爐間有個(gè)長(zhǎng)著一口“爬牙”的大個(gè)子,一口山東話,看到我就大聲吆喝:小陸某,又來騙喝了是吧?你老是來剝削我們……他說歸說,也會(huì)倒半杯給我。我討厭他,很想爭(zhēng)口氣“不食周粟“,可抵擋不了冰汽的誘惑啊,心里說不喝,手早已伸出去了……不過一面喝心里一面罵小氣鬼……也算守住尊嚴(yán)。

廠的食堂是兼會(huì)堂的,有個(gè)舞臺(tái),開會(huì)時(shí)上面放只講臺(tái),經(jīng)常看到老爸在上面作報(bào)告。不開會(huì),上面放一張乒乓桌。廠里有個(gè)乒乓隊(duì),都是“哥哥姐姐”,他們訓(xùn)練時(shí)我就跟他們混。哥哥姐姐們就不像叔叔阿姨們那樣對(duì)我客氣了,常常會(huì)作弄我,比如放“短球”,讓我“夠不著”,拉弧旋球讓我沒有方向……有好幾次把我氣哭,他們又來哄我,把我逗笑……現(xiàn)在回想起來,這里是我童年時(shí)玩得最歡快的地方,我的乒乓“童子功”也是在這里練就的。

對(duì)我成長(zhǎng)影響最大的是廠里的“圖書館”。老爸念我一人在家寂寞,經(jīng)常從廠“圖書館”給我借些連環(huán)畫。這成了我讀書的啟蒙,看書的習(xí)慣由此漸漸養(yǎng)成。

那時(shí)不識(shí)字,追著哥哥姐姐要他們念。他們互相推諉,避猶不及。老媽就說給弟弟念念就這么難嗎?虧你們是他的哥哥姐姐啊。于是,他們石頭剪刀布,誰輸了誰認(rèn)栽,敷衍了事、偷工減料地念給我聽。即便這樣,我也聽得津津有味,如癡如醉。時(shí)間長(zhǎng)了,我能認(rèn)些字了,連猜帶蒙,基本能把故事看明白。這樣我就不用再看哥姐的“臉色”了,看連環(huán)畫速度也大大加快。

作者與哥姐的合影

老爸的“周轉(zhuǎn)”老是滯后,而且經(jīng)常發(fā)生重復(fù)借閱的情況,為此,老爸索性把我?guī)S里“圖書館”讓我自己挑選。天哪,老爸嘴里的“圖書館”原來只是一只放在車間一隅的書柜啊!大小如家里的雙門大立柜,當(dāng)中隔了四層,第一層整齊地排列著一排“大人書”;下面三層亂七八糟地堆的全是“小人書”,也就是連環(huán)畫。圖書“管理員”是個(gè)姓肖的小老頭,老爸讓我叫他“老伯伯”。他是車間的勤雜工,兼做“管理員”。不知何故,小老頭臉很板,說話冷冰冰的,即使跟老爸說話也是這樣。老爸牽線搭橋后走了,小老頭打開“圖書館”后也干其他活去了。

這么多連環(huán)畫展現(xiàn)在眼前,我異常興奮,小老頭的態(tài)度早被忽略拋腦后了。

廠里的連環(huán)畫都是三四、四五本裝釘成的厚厚一冊(cè),外面用牛皮紙做封面。我一口氣挑了七八本,準(zhǔn)備“結(jié)賬”時(shí),小老頭冷冷地說:只好借兩本。我苦苦央求,小老頭不為所動(dòng)。本來還想向老爸求援,想想剛才他對(duì)老爸的態(tài)度,估計(jì)也沒轍。無奈,只好從挑好的當(dāng)中“精選”兩本。

我在“知識(shí)的海洋”中暢游,閱讀的速度越來越快,隔三差五地找小老頭調(diào)換。小老頭很不耐煩,經(jīng)常沒好氣地說:沒空,或者:過幾天來……我恨死他了,嘴里叫他老伯伯,心里已從“小老頭”升級(jí)為“死老頭”。但我有求于他,哪敢得罪他呀。只好裝出畢恭畢敬、唯唯諾諾的樣子,對(duì)他惟命是從。

看書是“剛需”,哪能忍得住拖延啊!漸漸地我摸索出了一些應(yīng)對(duì)“計(jì)謀”。比如他說“沒空”,我就待在一邊默默地等待他“有空”;他說“過幾天來”,我就去其他地方溜達(dá)一圈回來。這樣做,既照應(yīng)了他的情緒、權(quán)威,又彰顯了我自己的“意志”。后來我又發(fā)現(xiàn),時(shí)機(jī)很重要。比如我去找他,他正好在“圖書館”邊上,借閱就比較順利。反之找到他,他就要“鬧情緒”。所以,以后找他,我都會(huì)先觀察,盡可能等他在“圖書館”邊上時(shí)與他“巧遇”。

打交道多了,覺得“死老頭”也不像剛開始那么可怕了。就像黔驢之技,除了板著臉,說話“硬邦邦”,其他也沒什么令我生畏的表現(xiàn)了。漸漸地他還與我搭起話來,問我怎么不上幼兒園啊、你還識(shí)字啊……關(guān)系一點(diǎn)點(diǎn)融洽起來。

為了博取老頭的歡心,更方便自己借書,我居然無師自通地學(xué)會(huì)了“行賄”:我從老爸煙盒中偷了幾支香煙給他,他問:你爸知道伐?為了表示自己光明磊落,我脫口說:知道的。他一揮手把煙推回給我說,知道還來給我?送回去!過完春節(jié),我拆開一包老爸舍不得抽的鳳凰牌香煙取出幾支去送他。他又問:你爸曉得伐?這次我實(shí)話實(shí)說:不曉得。我看到他臉上掠過一絲不易察覺的笑意,欣然“笑納”。我這才確信,死老頭原來也會(huì)笑的。收下我的香煙后,他取出一大包番薯干塞給我說,這是鄉(xiāng)下帶來的,拿去吃。我這才知道老頭的家人都在鄉(xiāng)下,上海就他一人,平時(shí)住在隔壁職工宿舍。

沒想到平時(shí)對(duì)我“和藹可親”的老爸為了那袋番薯干大發(fā)雷霆。他說的好多話我也聽不懂,大致意思他是領(lǐng)導(dǎo),不能接受群眾送禮的。長(zhǎng)大后我才明白,廉潔奉公是老爸的底線,不容觸碰。

我把番薯干送還老頭,老頭滿臉不悅,問我:喜歡吃伐?我想起松脆香甜的味道,咂著嘴說“好吃”。老頭說那就放在這里,想吃了過來。之后我瞞著老爸天天來“圖書館”吃番薯干,直到吃完。

我長(zhǎng)大了,上學(xué)了。那時(shí)作業(yè)負(fù)擔(dān)不重,放學(xué)后有大把的時(shí)間玩耍。只是其他小朋友都結(jié)伴在弄堂里斗雞、打彈子、刮刮片……我還是去老爸廠吃包子、打乒乓……在大人堆里廝混。

廠里師傅為我做的小刀在同學(xué)中人見人愛,紛紛索要。尤其是有段時(shí)間流行“刻花樣”(剪紙),小刀更受寵幸,于是我去廠里求爺爺告奶奶地做了好多。

“圖書館”的魅力越來越小了,因?yàn)闆]有更新,全部連環(huán)畫我都“炒”了好幾遍“冷飯”了。上學(xué)后,我還不斷出入“圖書館”,是因?yàn)橥瑢W(xué)們要看,我助人為樂。

時(shí)間在不經(jīng)意中過去。本以為生活會(huì)永遠(yuǎn)這么輕松、愉快地延續(xù)下去,卻不料人生會(huì)出現(xiàn)坎坷和磨難:我無憂無慮的好日子到了盡頭。

那是我讀小學(xué)二年級(jí)的時(shí)候。有一天我突然發(fā)現(xiàn)老爸廠里大字報(bào)鋪天蓋地,上面赫然寫著老爸的名字,有的還打了紅叉。這些觸目驚心的符號(hào)壓在老爸的名字上讓我驚恐。我趕緊逃回家里,把看到的事告訴家里人。哥姐們都嗔怪我,說你還去呀,人家把你去廠里騙吃騙喝都算在老爸頭上了……老爸被打倒了……你以后不許再去……

那時(shí)不懂難過,只知道恐懼。覺得老爸被“打倒”都是我害的,太可怕了!我嗚嗚地哭了起來。見我落淚,哥姐們又來安撫我,說他們騙我的,不關(guān)我的事。

聽大人們說,老爸打倒后,“靠邊站”了,就是不做領(lǐng)導(dǎo),下車間勞動(dòng)了。

那段時(shí)間我醒來,老爸已去“上班”;我睡覺了老爸還沒“下班”。我經(jīng)常一連幾天見不到老爸。有天半夜醒來,聽老爸在跟老媽說:你放心,我沒有事的。我對(duì)黨忠誠(chéng),熱愛毛主席,廉潔不貪,我相信總有一天要還我公道的……老媽抽泣著說:你天天被他們斗,怕你身體要垮的。老爸說沒事,我身體好著呢,你放心好了。

后來我才知道,老爸天天“上班”,其實(shí)是被人到處 “揪斗”。除了廠里“斗”,上級(jí)公司開批斗會(huì),老爸要去“陪斗”;里弄生產(chǎn)組待遇不好,老爸也要挨斗……還經(jīng)常被造反派關(guān)在秘密場(chǎng)所寫交代材料,時(shí)常不能回家。

那段時(shí)間老爸患肺結(jié)核剛有好轉(zhuǎn),醫(yī)生開了證明訂了一瓶牛奶。但由于不能正常回家,老爸唯一的營(yíng)養(yǎng)品牛奶也經(jīng)常不能喝到。有時(shí)深更半夜,老媽捧著牛奶到處尋找老爸,但大都找不到,又把牛奶原封不動(dòng)地捧回家。那時(shí)沒有冰箱,大熱天看著牛奶變質(zhì)發(fā)臭,沒人舍得喝。

老爸被“打倒”后,我基本不去廠里了。想到老爸在外受苦受難,總想為老爸做點(diǎn)什么。有一次我一人在家,捧著牛奶去廠里想碰碰運(yùn)氣見到老爸。路過大爐間,一口“爬牙”的老山東吆喝我:小陸某,怎么不來吃汽水啦,我想你啦……我心想,你們這些壞蛋,表面上客氣給我喝汽水,背地里卻揭發(fā)我老爸,打倒我老爸,我從此再不會(huì)喝你們汽水了。老山東見我不理他就問:你去干啥?我沒好氣地說:找我爸!老山東說:你爸正在開會(huì),你別去,快回去……我聽他說老爸正在開會(huì),立刻想起老爸坐在主席臺(tái)上作大報(bào)告的樣子,一陣欣喜,加快腳步向會(huì)堂走去。剛到門口,聽到里面?zhèn)鱽黻囮嚳谔?hào)聲:打到走資本主義道路的當(dāng)權(quán)派陸某、砸爛陸某的狗頭……我這才清醒過來,這是在開老爸的批斗會(huì)!我爬上窗臺(tái),隔著玻璃,看到老爸在舞臺(tái)上,頭上戴著高帽子,脖子上掛著牌子,站在一張狹窄的長(zhǎng)凳上低著頭……幼小的心靈第一次遭受無比強(qiáng)烈的震撼 ,我驚恐萬狀,身體一下子從窗臺(tái)上滾落下來。牛奶瓶打碎,牛奶灑了一地……不知誰把我攙扶起來,推著我催促我快點(diǎn)回去。在我回家路過大爐間時(shí),老山東突然一把把我攥進(jìn)去,塞給我一瓶汽水說:給你。我氣憤地說:誰要你的臭汽水,你們都是壞蛋,你們打倒我爸,欺負(fù)我爸……我嗚嗚哭著一路狂奔。

這天我在外游蕩了好長(zhǎng)時(shí)間才壯著膽回去。哥姐都已在家,見到我就問老爸的牛奶哪去了?我眼睛不斷回避他們,說話支支唔唔……在家里“偷食”我是有“前科”的,看我躲躲閃閃的樣子,他們便斷定我偷喝了牛奶:

你這個(gè)小壞蛋、你這個(gè)小饞鬼、你這個(gè)不懂事的、你想害死爸呀……搞砸了老爸的牛奶遭罵我是有準(zhǔn)備的,但沒想到這次罵得這么無情和兇狠,還冤枉我“偷喝”……我滿腹委曲、滿腔哀怨,忍不住大聲痛哭起來。

他們沒像往常一樣見我哭過來安撫我,反而繼續(xù)罵我:還好意思哭?像你這種沒良心的小囡以后沒人喜歡的……

我一面哭,一面孤立無援地爭(zhēng)辯:我沒偷喝呀……我去送給爸的呀……給我打碎了呀……我抽泣著把自己給老爸送牛奶,看到老爸如何挨斗,我如何從窗臺(tái)上摔下,把牛奶撒了一地的過程一古腦兒地說了出來……我還沒說完,屋里哭成一片。大姐取來毛巾給我抹眼淚鼻涕,抽泣著說:好了好了,不哭了……都是我們不好,錯(cuò)怪你了,對(duì)不起……我哭得更兇了。

那段時(shí)期,我惡夢(mèng)纏身,經(jīng)常半夜從驚恐中哭醒。醒來發(fā)現(xiàn)自己在老媽的懷抱,才漸漸安靜下來。

老爸身正影不歪,揭發(fā)他的“罪行”都子虛烏有。被疾風(fēng)暴雨式批斗了數(shù)月后,“揪斗”頻率漸漸減少。雖然偶爾還會(huì)被拉出去“過堂”,但大多數(shù)時(shí)間可以坐在車間里接受“監(jiān)督勞動(dòng)”了。他的勞動(dòng)是整理成品裝進(jìn)箱子,這是生產(chǎn)的最后一道工序,勞動(dòng)強(qiáng)度不算大。

這是一段稍稍平靜而漫長(zhǎng)的日子。期間,我遇到過廠里“圖書館”的小老頭,他叫住我問我怎么現(xiàn)在不去借書了。經(jīng)歷了這場(chǎng)風(fēng)暴,小老頭是“敵人”還是“朋友”我不清楚。我問:你欺負(fù)我爸了嗎?他說沒有,他說他看不慣那幫造反派,但也沒辦法。還說他和好多老工人都是“保皇派”,保護(hù)“當(dāng)權(quán)派”的。我問他大爐間的老山東是什么派,他說也是保皇派的。我說上次他給我汽水,我罵他了,罵錯(cuò)了。小老頭說,他該罵,平時(shí)說話嘴不干凈……分清敵友后,我跟他說,看到那次批斗會(huì),你們廠太嚇人了,我不敢去了……你那里那些書我也都看完了,不會(huì)再去找你了。他說,最近廠里進(jìn)了一批新書,都是樣板戲,你來,我借給你……他突然打住,沉吟一會(huì)兒說,你也別來廠里了,禮拜六到我宿舍來吧。

禮拜六是廠休日。按照約定,我每周六去小老頭宿舍借書。有一次我借好書正要離去,他叫住我,從書桌抽屜里取出一包牡丹牌香煙,拆開抽出幾支塞進(jìn)抽屜,把剩余的半包遞給我說,帶給你爸。牡丹香煙當(dāng)時(shí)屬高檔煙,只有春節(jié)憑票才能買到。小老頭出手不凡,但我不敢接手,說:上次番薯干差點(diǎn)挨老爸揍……他說:上次你爸是領(lǐng)導(dǎo),不能收群眾財(cái)物。現(xiàn)在你爸屁都不是,你盡管拿去。果然,這次老爸不但不怒,還顯出激動(dòng)的樣子。他抽出一支,夾在手指間翻來覆去看,然后一字一頓地說:替我謝謝老肖。

時(shí)光在悄悄地流逝,我小學(xué)畢業(yè)進(jìn)入中學(xué)了。大概小學(xué)三、四年級(jí)開始,在大哥的引導(dǎo)下,我漸漸告別“小人書”開始看“大人書”。老爸廠“圖書館”里沒有幾本“大人書”,而且都是政治理論書,我看不懂。所以,從小學(xué)后期到中學(xué),去宿舍找小老頭越來越少,最終斷了聯(lián)系。

這年春天來得早。剛開春,公園里已“桃之夭夭,灼灼其華”。

一天老爸下班回家顯出很高興的樣子,還讓我去“拷”瓶老酒(打零酒的意思)。喝酒時(shí)他喜孜孜地告訴全家,他的問題上級(jí)已經(jīng)查清了……馬上要“解放”了。他說他一生追隨共產(chǎn)黨,相信群眾相信黨,全心全意為人民服務(wù),從沒有動(dòng)搖過信念。他還感嘆,某廠的老王沒經(jīng)受住考驗(yàn),被斗得吃不消時(shí),把廠檔案柜的鑰匙交了出去,結(jié)果造成檔案損失,現(xiàn)在要追究責(zé)任了。他說當(dāng)時(shí)造反派也勒令他交出檔案柜鑰匙,說要搜查“黑材料”。但他下定決心,除了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),誰也不給,寧死不屈……我伸出大拇指說:你是李玉和,“老王”是王連舉。

不久,老爸真的“解放”了。

中學(xué)畢業(yè)后我去了農(nóng)場(chǎng),兩年后去當(dāng)兵。再次去老爸的廠是我當(dāng)兵三年回來探親時(shí)的事了。其時(shí),老爸已經(jīng)退休,二姐頂替進(jìn)了老爸的廠,廠里又聘請(qǐng)老爸負(fù)責(zé)退管會(huì)工作。

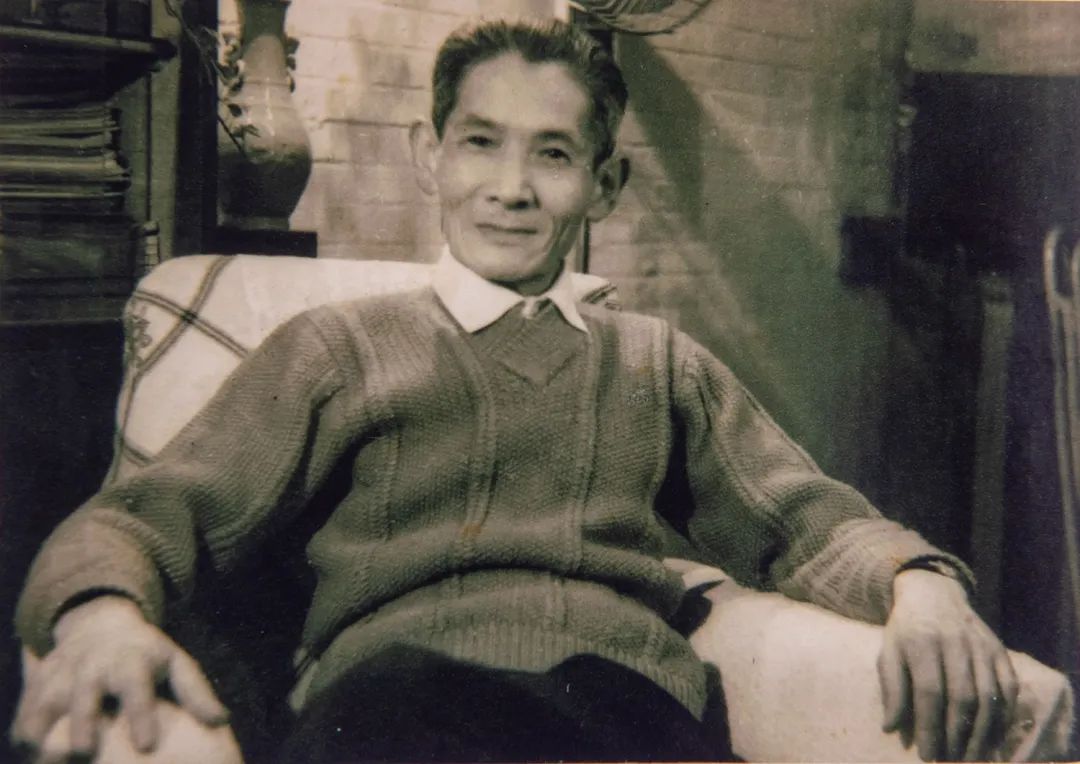

作者父親晚年留影

這天老爸說要去廠里領(lǐng)工資,我說我陪你一起去。說完這句話,我的心好像被什么東西撥動(dòng)了一下,陡生出一種難于言狀的情緒……重新踏上通往廠區(qū)的那條小路,又看到了一排排低矮簡(jiǎn)陋的廠房,又聽到了隆隆作響的織機(jī)轟鳴……一切既熟悉,又陌生,我甚至出現(xiàn)了短暫的錯(cuò)覺:回到了那個(gè)歡樂又悲催的年代。

其實(shí)這次刻意陪老爸去廠里,冥冥中抱著一種強(qiáng)烈的期待和愿望,它們既清晰又模糊,但最終沒有結(jié)果。

回家的路上老爸告訴我:肖伯伯,也就是我心里叫過他“死老頭”的那個(gè)圖書管理員退休后,其兒子頂替進(jìn)廠工作,他則回農(nóng)村老家去生活了。那個(gè)“爬牙”老山東退休后長(zhǎng)期臥病在床,家里又動(dòng)遷搬到郊區(qū)去了,退休工資都是其兒子來代領(lǐng)的。所以我很難見到他們兩人了。老爸還告訴我,作為退管會(huì)負(fù)責(zé)人,他曾去老山東家看過他,老山東告訴老爸我曾經(jīng)罵他“壞蛋”的事。他還開玩笑似地拜托老爸向我澄清一下,他從來沒有揪斗過、加害過老爸。

老爸說,他們都是好人,能不能見到不重要,做人能像他們這樣守住底線就行了。

我退伍后,老爸廠里的織機(jī)聲又陪伴了我二、三年。期間,老山東走完了自己的人生;廠里的狀況每況愈下;作為中層干部的二姐自找門路去豫園某商城任人事主管……種種跡象預(yù)示這家即將跨世紀(jì)的老廠終究沒能融入日新月異的時(shí)代,大限臨近。

終于,在一個(gè)秋末的凌晨,轟鳴數(shù)十年的隆隆機(jī)聲戛然而止,再無重啟。

不知何故,漸漸被我淡忘的織機(jī)聲數(shù)度在我夢(mèng)中響起,令我惆悵和感慨。

陸偉斌,祖籍上海崇明,1958年出生。1976年中學(xué)畢業(yè),去崇明島務(wù)農(nóng)兩年;1978年應(yīng)征入伍,赴云南守邊四年;1981年退伍入職公安。參加華東師大中文專業(yè)自學(xué)考試畢業(yè)。自幼酷愛讀書,尤其是農(nóng)場(chǎng)和當(dāng)兵期間,業(yè)余時(shí)間幾乎全部與書相伴,愛上文學(xué)。從警三十七年,從基層到機(jī)關(guān),警務(wù)倥傯之余,舞文弄墨。寫過小說,創(chuàng)作最多的是紀(jì)實(shí)作品,尤其是大量警務(wù)札記,記錄基層警事,反映公安生活。有人覺得還行,給過一、二等獎(jiǎng)。向往“遠(yuǎn)方”,喜愛攝影。不論成敗,唯求開心。

原標(biāo)題:《親歷 | 夢(mèng)中又聞織機(jī)聲 | 陸偉斌》

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司