- +1

從“:-)”到熊貓頭,你每天在用的“表情包”已經40歲了

表情包迎來了自己的40歲生日。

從1982年卡耐基·梅隆大學的法爾曼教授創造“:-)”,到如今“萬物皆可表情包”,表情包早已經成為“溝通之鹽”。

↓↓表情包40年進化史↓↓

“父母輩”的表情包

1982年9月19日,電腦上的第一對表情字符——“ :-) ”“ :-( ”誕生了。

用簡單的標點符號組合成“笑臉”和“哭臉”,表達了兩種心情,也被用來區分發言是調侃的還是嚴肅的。

網友們紛紛表示,顏文字是“老網蟲的回憶”。

此后,更復雜多樣的顏文字、擬人化的Emoji表情、明星或萌寵配字的圖片、大開腦洞的各種GIF動圖……各式各樣的表情包紛紛登場。

表情包已經成為人們的“溝通之鹽”。

時至今日,網民對表情包已經習以為常。要是缺少表情包,甚至會感覺每句話都有寡淡之感。

沒有表情包,還怎么好好聊天

溝通交流是一個多維度的行為,除了所說內容外,神態、動作都可以起到輔助表達與理解的作用。

由于感官的單一性,線上文字交流時常會造成誤解,這正是我們離不開表情包的原因之一。

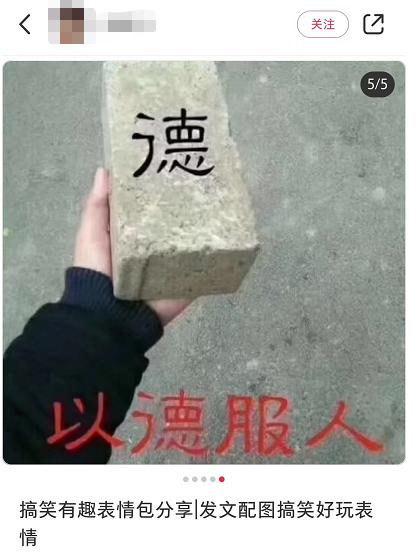

比如,單純的文字表達可能讓人分不清是開玩笑還是嚴肅表達,一旦加上“狗頭”表情包,立場與情感就會清晰很多。

經歷了40年的發展,表情包已經成了一種特殊的語言,構建起了可以內生與外延的話語邏輯。

很多網友聊天時,可以不說話只發圖,依然能聊很久。

圖片擁有文字表達不具備的直觀特性,因此在溝通功能外還兼具娛樂意義。

表情包自身也成了一個文化系統,并且衍生出了自身的亞文化子集。

比如眾多明星表情包、萌寵表情包、影視表情包,通過生動的視覺元素搭配少而精的文字描述,生動形象又有趣,讓不少網友欲罷不能,沉浸在收集、制作、傳播表情包的過程中。

表情包便于廣泛傳播與二次創作的特性,也讓它們成為了傳播學所講的“模因”。

萬能的“模因”——熊貓頭

人們在創作表情包的過程中,完成自身情感的投射。

比如,當一個明星深受觀眾喜愛的時候,他的表演很可能會被“粉絲”截圖做成一個又一個表情圖,用于不同場景,廣為流傳。

近些年,表情包在溝通交流之外,也釋放了一些社會意義層面的溢出效應。

比如代表“悠閑”的微信表情,現在已經去掉了口中的香煙。有網友因此調侃道:“用了十多年的表情包都戒煙了,你還在等什么?”

還有一些活潑可愛的文物表情包,比如傳統佳節的餃子表情包、月餅表情包、粽子表情包,都在用新形式激活歷史文化因子,成為傳統文化與新生代人群之間的信使。

中秋節后的emoji

因表情包產生的誤會

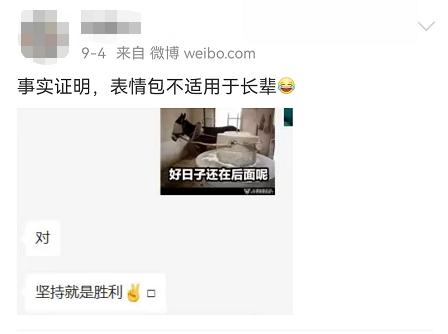

表情包為交流帶來快樂與便利的同時,也造成了一些阻礙。

比如,發送“微笑”表情,很多中老年朋友想表達的可能是友好、歡迎,而在年輕人的話語體系中,這卻是鄙視、生氣的象征。

因此,表情包的使用要慎重。一旦產生誤解,很可能“有理說不清”。

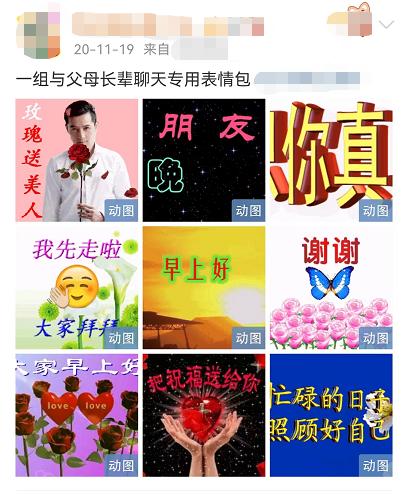

甚至,為了和長輩交流,有些網友努力尋找所謂“正常的”表情包。

有的,則干脆加入長輩陣營。

有網友精準地總結了表情包的使用現象:用多了咸,用少了淡。

還有網友表示,自己表情包的使用取決于聊天對象和場合,對朋友會發很多Emoji,但是比較嚴肅的工作場合,還是會用純文字溝通。

如今,表情包已經40歲,可以預見,在未來很長一段時間里,表情包依然會是線上交流的“溝通之鹽”。

表情包是你的聊天剛需嗎?

留言區說說吧。

素材來源:央視網、瀟湘晨報、中國青年報,如有侵權請聯系刪除。

原標題:《從“:-)”到熊貓頭,你每天在用的“表情包”已經40歲了》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司