- +1

從成都到漢中,車輪上的三國之旅

錢成熙

從成都到漢中,開車大約6個小時,乘坐新開通的西成高鐵,更是只需要區(qū)區(qū)兩個多鐘頭。現(xiàn)代的便捷讓人們幾乎不能記起,這是歷史上有名的畏途,李白歌頌的蜀道,漢高祖的龍興之路,也是諸葛亮走了7年的人生。

從成都往北出川主要有兩條路,經(jīng)由德陽分岔。一條路向東,往閬中穿巴東,連接長江水路。這也是諸葛亮、張飛、趙云從荊州馳援在葭萌關(guān)久攻不下的劉備時,曾走過的路。張飛在巴郡治所江州(閬中)義釋嚴(yán)顏,傳為佳話,后來他便被封作巴西太守,常駐閬中,死后也葬在那里,至今祠墓香火不絕。

另一條便是歷史可追溯到戰(zhàn)國時的金牛道,北起漢中,南迄成都,亦是古蜀道的主干線。時至今日,金牛道也并未退出歷史舞臺。在刀劈斧鑿的年代,古人選擇的必然是最易走的路,直到民國,川陜公路依然在金牛道基礎(chǔ)上建成,再如今則是108 國道。

我們走的便是金牛道。從德陽連上108 國道,向東略行到羅江縣,便是龐統(tǒng)墓。

寫在紙上寥寥幾筆,換算成時間也不過一頓飯功夫——但鳳雛就這樣死在離勝利觸手可及之處。

他的死也很平淡。陳壽在他的本傳中說他“為流矢所中”,在冷兵器時代是最尋常不過的死法。但廣大人民最不喜聞樂見的,便是傳奇人物以不傳奇的方式死去。所以羅貫中的故事深入人心。當(dāng)年他攻打的關(guān)隘名叫綿竹關(guān),后世卻因這小說情節(jié),將它生生改名成白馬關(guān)。

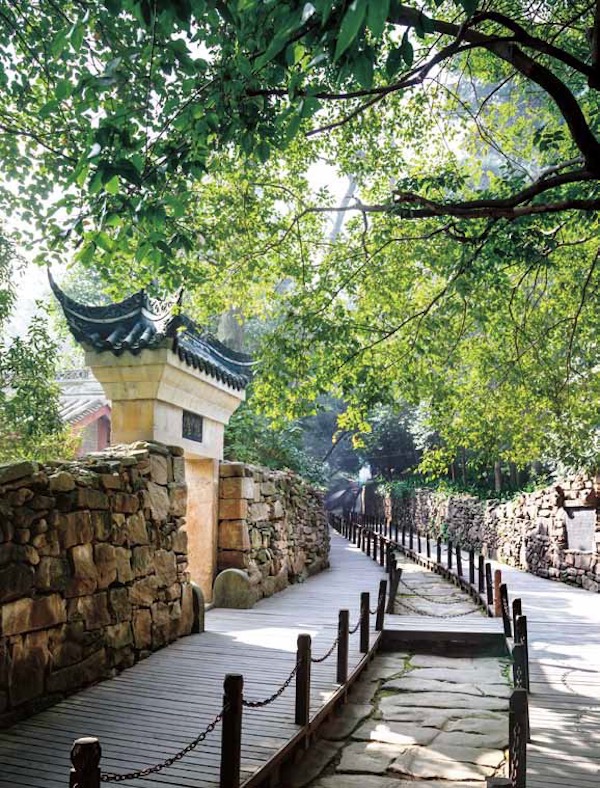

龐統(tǒng)墓就建在白馬關(guān)下, 鹿頭山上。從大門進(jìn)入,先見到的是路當(dāng)中護(hù)欄下一條陷下的石板小道——金牛道再次出現(xiàn),中間尚留有車轍印。沿坡向上就來到了白馬關(guān)。金牛道延伸出關(guān)外,只是沒了護(hù)欄保護(hù),當(dāng)?shù)厝嗽诖巳我庑凶撸乔О倌陙碜钭匀徊贿^的事。

如今站在關(guān)前,幾乎感受不到關(guān)樓上那四個大字“白馬雄關(guān)”所帶來的震懾。關(guān)樓不高,山也毫不險峻,風(fēng)景在眼前平緩地展開,視線盡頭是綿遠(yuǎn)河,河岸上曾有綿竹故城。龐統(tǒng)死去50 年后,諸葛瞻父子戰(zhàn)死在那里。

這里已接近成都平原的東部邊緣。杜甫在《鹿頭山》中喜悅地寫道:及茲險阻盡,始喜原野闊。也因此,劉備如此急于攻下雒城,《三國演義》中說龐統(tǒng)急于立功而冒進(jìn)取死,似乎也不是全無道理。

一條林中小徑將我們引去龐統(tǒng)的墓園。龐統(tǒng)廟前亦是古柏參天,其中有兩株漢柏傳說為張飛所植,巨大高聳的樹冠如龍爪摩云。第一進(jìn)祀殿前也是掛滿楹聯(lián),但殿中雕塑卻是諸葛亮與龐統(tǒng)的雙人像,兩人隨意抱膝而坐,似在閑談,大概是塑像師心目中臥龍鳳雛恰同學(xué)少年的襄陽時代。

在綿陽看過蔣琬墓后過唐明皇夜雨聞鈴的梓潼,汽車終于駛上盤山公路,我們就此與成都平原作別。

公路修得很平坦,依山蜿蜒入一片翠微之中。兩側(cè)柏樹豐茂秀挺,樹冠織成一片綠云,而秋天平和的陽光只能透過其間的縫隙,在路上投下斑駁的光影,跳動著被疾馳的汽車拋在身后。

后主劉禪降魏后轉(zhuǎn)道長安去洛陽,走的很可能正是這條路。一路的青青翠柏可曾讓他回想倉皇辭廟時,成都的劉備惠陵前圍拱的柏樹?而憑路遠(yuǎn)眺,亡國君臣所見應(yīng)當(dāng)與我此刻所見一樣,山谷中或有梯田,河流纏繞,村中升起墟煙,裊裊飄向遠(yuǎn)方連綿不絕的山脈。只是與我眼前的秋日盛景相比,他們眼中的景色更帶幾分深冬剛過的蕭瑟,與早春料峭。他們熟悉的、稻田一望無垠的成都平原已漸漸遠(yuǎn)去。

翠云廊兩側(cè)亦有農(nóng)戶,他們在逼仄的山坡上開辟田地,種植苞谷。時值秋收時節(jié),每戶屋檐下都金燦燦掛滿玉米。再向前,村鎮(zhèn)依次出現(xiàn),接著是一家接一家的旅游特色飯店,都經(jīng)營劍門豆腐,說明劍閣就要到了。

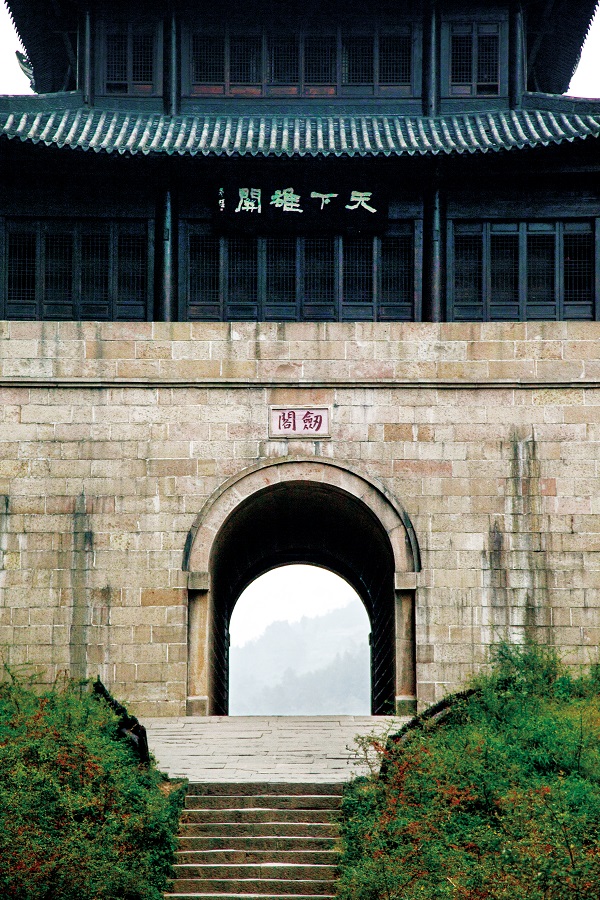

劍閣是走北伐路繞不開的遺跡,劍門關(guān)便是諸葛亮在北伐中設(shè)立、開辟的。也可能是到了此處,兩次出入成都平原都走水路的他才第一次真正見識蜀道的險峻。

劍門關(guān)隱藏在龍門山脈中。事實證明,從景區(qū)北門進(jìn)入,坐纜車上到高處再步行是較省力的選擇。如果你想親眼目睹劍門之險,不想走大道草草了事的話,就必須走傍懸崖的棧道。

現(xiàn)代修建的棧道,寬闊安全,腳下是堅固的石階。盡管如此仍讓人望而生畏,路上有不少中途折返的游客,勸我們前路艱難、不要前去。更叫人難以想象一千八百年的場景,軍隊、馬匹、輜重,是如何行走在這主要由孔洞、竹木構(gòu)建的窄途之上。從這里開始,棧道這無中生有的道路,斷斷續(xù)續(xù),一直跨越秦嶺,綿延到斜谷的出口。這是怎樣叫人絕望的旅途。

在這片土地上,沿東西向走總是容易的。但西面上游者從未占過上風(fēng)。幾乎所有戰(zhàn)役,都要跨越分割南北的巨大山脈或河流艱難取勝。諸葛亮也不能例外。

這是我第二次來漢中勉縣,目的與上次相同:看武侯祠與諸葛亮墓。

勉縣武侯祠是歷史上第一座武侯祠。諸葛亮死后,由于私祭太多,后主準(zhǔn)許在他的墓旁立祠以供祭祀,便有了這座武侯祠。我在這里見到漢中三國研究協(xié)會的張東。他上了些年紀(jì),執(zhí)拗而坦率,告訴我那些號稱建于多少年前的建筑都是假古董。

祠的兩公里外便是定軍山,是夏侯淵授首與諸葛亮長眠之處。他出師未捷,遺命葬于此處。時近傍晚,這里幾乎沒有游人。墓園極簡單,墓前有碑亭,立有兩塊明清時的墓碑。冢上除了青草,只有不知誰放的幾束散落的菊花。夕陽下的氣氛沉靜淡遠(yuǎn)。

離開武侯墓,向上攀登少許,便抵達(dá)了一個山口。這里有個望臺,供人眺望定軍山古戰(zhàn)場。以今人的思維,很難描摹古代軍隊在這樣的斜坡和林壑幽深之處扎營、對峙、攻擊的場面。但那如血?dú)堦柭湎聲r,我確實嗅到了古戰(zhàn)場肅殺的氣味。盡管有人說在這樣的地方會聽到兵械交擊士兵吶喊之聲,但傳入我耳中的,只有風(fēng)聲和蟲鳴。

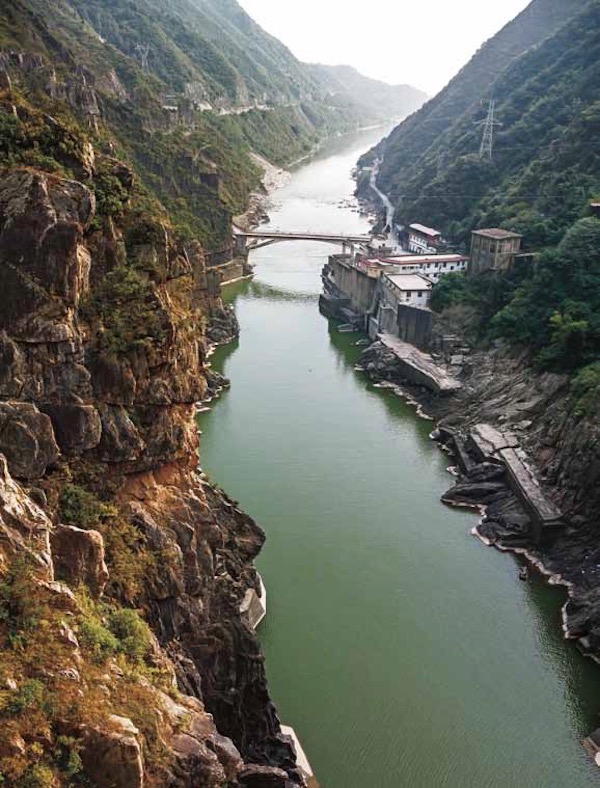

漢中不僅是諸葛亮的長眠地,也是他北伐中的丞相府行在,是全軍休整、謀劃、出擊的地方,因為這里連接了幾條入陜并跨越秦嶺的古道。向西的陳倉道因為暗渡陳倉而最知名;褒河谷口的石門則是褒斜道的入口,也是諸葛亮最后一次北伐所選擇的路線。

真正的石門棧道已淹沒在水庫下,景區(qū)沿山壁新修了仿古棧道,想到自己走在古人頭上80 米處,感覺十分怪異……東漢時用火燒水激方法開鑿的世界最早人工通車隧道自然也在水下了,好在有“石門十三品”美名的歷代摩崖石刻被搶救保存在了漢中博物館,其中最著名的,是曹操在漢中戰(zhàn)役時所題的“袞雪”二字。傳說中王羲之摹諸葛亮“遠(yuǎn)涉帖”的復(fù)制品也在此展出,帖中寫道:“師徒遠(yuǎn)涉,道路甚艱;自及褒斜,幸皆無恙……”這大概是他最后一次北伐時寫的信。

這一次出師,諸葛亮再也沒回到漢中。而如今的蜀道再也不需要木牛流馬,從此一騎絕塵。這一條充滿艱辛的北伐路,終于天塹變通途。

更多前沿旅行內(nèi)容和互動,請關(guān)注本欄目微信公眾號Travelplus_China,或者搜索“私家地理”。

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司