- +1

花鳥島的夜晚,他拍了3000多張燈塔之光

原創 心予 故鄉與世界

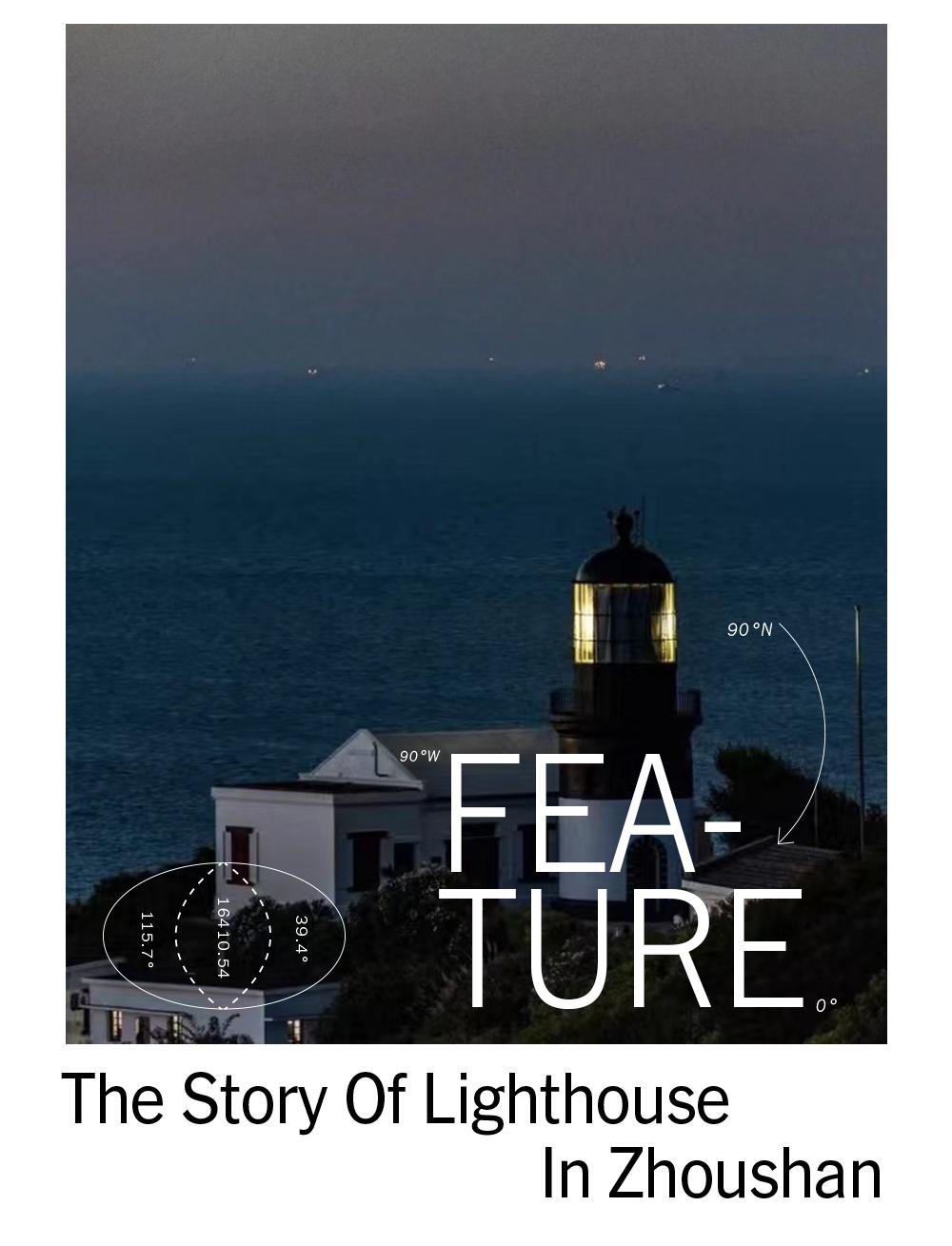

花鳥島位于從舟山嵊泗列島的最北端,由于從空中俯瞰,整座島的形狀似展翅欲飛的海鷗,因此得名。因為終年被海霧繚繞,這里也被稱為霧島。2020年夏天,影像藝術家易連曾先后兩次登上花鳥島。與普通游客鏡頭中的藍天碧海沙灘不同,易連用相機拍攝了三千多張圖片序列,將山林被燈塔照亮的瞬間連成了連綿的時間流,構成了一個被燈光點亮的寂靜黑夜。我們采訪了藝術家易連,聽他講講作品的創作動機,以及他眼中的燈塔和那些“多余的光”。

——編者按

從上海出發去花鳥島,需要搭一輛車兩趟船。往返嵊泗列島的接駁船不多,若是遇上風浪,則很有可能被取消。由于島上的物資非常有限,許多人在下船時都會提著外島買來的各類食品和日用品。

對于游客而言,花鳥島上最具標志性的景觀便是坐落于島西北角山嘴上的花鳥燈塔 —— 大多數初次登島的人都會去那里。燈塔佇立在懸崖邊,高約16.5米,塔底為白色,以混凝土磚石結構砌成。塔頂為銅鑄圓頂,并以玻璃作為墻體,兩面裝有風向板,其下一層有外置廊臺。這里是陸地的盡頭,憑欄遠眺,視線里只有茫茫的東海與太平洋。在過去的百年間,燈塔的光芒與霧號穿過海上茫茫的黑夜與迷霧,照亮著往來駁船的前路。

花鳥島,標志性景觀便是花鳥燈塔,圖片來自網絡。

而在燈塔的光芒背后,則暗藏了一段鮮有人知的歷史。花鳥燈塔的修建對于中國近代口岸通商有著重要意義。清朝末年,隨著上海、寧波以及長江內河港口相繼開埠,使得中國連通太平洋的航線日益繁忙。花鳥島踞中國海岸線與長江交匯處,是航線的必經站。而由于附近島礁極多,來往商船時有事故,1868年“大清海關總稅務司”北愛爾蘭人赫德提筆向清政府建議于花鳥島設置燈塔,以警告往來船只。燈塔于兩年后建成,由英國人管理,并于1916年重新翻修。日軍在太平洋戰爭期間曾占領燈塔,為日軍軍艦保駕護航。日軍占領期間,國民政府曾多次試圖轟炸,但燈塔卻幾乎毫發無損。解放戰爭后,燈塔被人民解放軍接管,現歸寧波航標處管理。

夜幕下的花鳥島海岸線,圖片來自網絡。

2020年8月,藝術家易連受友人邀請,前去花鳥島參加藝術節活動。

以下為易連的自述。

到燈塔去

對于像我這樣生長在內陸地區的人來說,燈塔是一件很陌生的事物。去花鳥島的那趟旅途其實是我人生第一次見到燈塔,在那之前我對于燈塔本身的樣子并沒有一個十分具象的概念。所以當花鳥燈塔真的佇立在我眼前時,才意識到它的體積比想象中要大好幾倍 —— 它就真的像一個建筑、一座塔一樣,是有樓梯可以攀爬的。燈塔下部是白面的石墻,上方裝著一盞巨大的燈,外面以黃水晶制的玻璃包圍。整個塔體看起來和150年前如出一轍,幾乎沒有翻修過的痕跡。

夕陽落下,花鳥燈塔開始工作,圖片來自網絡。

對于燈塔所代表的的意向,我一直都十分感興趣。在文學中,燈塔的意向其實存在一種固有的模式 —— “指明方向”、“照亮前路”。然后在島上,我發現很多當地黨政機構的宣傳標語也都以燈塔為意向,比方說 “某某某是一座燈塔”這樣。燈塔所代表的這種明確的象征含義,在當地其實是一直被頻繁使用的。

然后對我個人來說,其實當我看到這個燈塔,第一印象就是它很像是一只眼睛。到了晚上這只眼睛會發光,像是魔戒里索倫的眼睛。燈塔位于一面山坡上,在晚上你能看到燈塔一圈一圈有規律地旋轉著,形成一個球形的光圈,一半把海水打亮,一半照亮山坡。這個時候,我便開始產生一些關于作品的想法與迷思 —— 如果說燈塔的作用是為了給來往船舶指明方向的話,那么其實照向山林的那一半光就是“多余”的。于是我開始思考這一百多年間,燈塔所產生的那些“多余的光”對于山林間的樹木和其間的動物們來說,到底意味著什么。

夕陽下的花鳥燈塔,圖片來自網絡。

這些想法引發了我創作的動機。所以半個月后當我再次重回花鳥島的時候,就已經提前做好了準備。當時我把相機三腳架這些設備都帶了過來,并通過與燈塔管理人員交涉,獲得了拍攝的許可。所以等到天一黑,我就帶著他們給我的鑰匙自己打開了燈塔的大門,準備進行拍攝。

守候整夜多余的光

花鳥島是一個地勢狹長的島,城鎮居民區與燈塔是被分開的。燈塔這一面是沒有居民的,沿著公路越過山丘到島的另一端的山腳下才是住宅區。所以從燈塔向島上的陸地望去,我完全看不見城鎮,只能看到扇形的山坡間歇地被燈塔照亮。

夜間的燈塔管控區,圖片由受訪者提供。

當時我是做好準備要拍一整個晚上,我朋友給我送來了被子,準備好在燈塔上過夜。由于燈塔靠近海邊,海風特別大。盡管是夏天,但站在燈塔的露臺上其實是很冷的,幾乎很難長時間在外面呆著。一開始我還會在外面守著相機,后面基本上就用快門線設置好曝光時間與拍攝間隔,然后回塔里面睡覺。我當時定了鬧鐘,隔一個小時會有鬧鐘把我叫醒。我就會出去改參數,然后再回去休息。整晚大部分時間我都待在燈塔里面,但其實并不是很睡得著。在我頭頂上就是巨大的燈泡,燈泡大約1米5左右,有一個人那么高。我站在下面,看著燈一直旋轉,感覺自己仿佛站在一個巨獸的眼睛里,或是某種能量的源頭上面 —— 你能不斷地感覺一種能量從你身旁被發散出去。

夜幕下的花鳥燈塔,截取自易連作品《多余的光》。

在拍攝前,我的想法是去把燈塔照向山坡的光完整地記錄下來。一開始進行拍攝的時候,我的預設是拍下一整片被燈塔照亮的山林,以及其中可能會被捕捉到的,山中的植被與動物。但在拍攝的過程中,我開始發現由于拍攝的頻率跟燈轉的頻率存在錯位,只要曝光時間小于燈塔運轉半圈的時間,每張照片中只有部分山體會被照亮。如果以順序播放這些照片,實際拍出來的效果類似一個追光燈或者說頻閃制造的效果 —— 畫面中的光會以某種節奏在閃爍。

藝術家易連正在拍攝花鳥燈塔,圖片由受訪者提供。

這也是我一開始沒有想到的因素,所以在查看了我拍的預覽圖后,我就決定以這種錯位作為主角。我開始將鏡頭固定地對準山坡,用快門線去設置不同的拍攝間隔。最后將所有的這些影像以時間順序連在一起,就做成了一種定格動畫的形態。然后整個晚上我大概拍了3000多張照片,將這些照片聯系在一起,就能獲得一個有規律的光從山體掠過的動畫效果。后來進行后期制作的時候,我就會去主觀強調這種燈光劇場的狀態。包括視頻背后的配樂,我在找朋友制作時,就告訴他作品的調性類似于一場“燈光秀”。

在現實中,我所創造的這一影像其實是不存在的。如果用視頻錄像的方式,肉眼可見的畫面只有窄窄的一束光從山上掠過。在動畫影像中,觀眾看到的是整個山被照亮,但是同時又有時間錯位的變化,所以它其實形成了一個有別于現實世界中光所產生的狀態。你在影像里看到的是一種動態的時間流,一種從整個夜晚的現實中被截取出來的東西。這幾乎是一種屬于攝影機的記憶,和人眼的記憶不同。

旅途尾聲

夏天島上日出很早,第二天清晨,在恍惚間東方就已經開始微泛魚肚白,天開始逐漸亮了起來。某一個瞬間我突然意識到燈塔已經不亮了,但可能那時候燈其實已經熄滅了好一會兒 —— 這一切感覺就像做了一場夢一樣。

離開花鳥島的那一天,風平浪靜,萬里晴空。在歸航的船上,我再次眺望燈塔,已經覺得不再新鮮了。最初見到燈塔時,它像是一個讓我感到興奮的視覺“奇觀”,但現在則歸回到一棟功能性建筑最樸素的模樣。

夜晚降臨時分的花鳥島,圖片來自網絡。

這百年間,燈塔的光源由最初的的煤油燈變成了如今的金屬鹵化物燈,但它的本質似乎并沒有改變。我開始思考那部分“多余”的光是否多余 —— 它不停地旋轉,就好像是手心和手背一樣,如果沒有那一半的浪費,可能也就無法產生另一半的意義。

如果不是藝術節,我應該不會專門去花鳥島。所以慶幸有些回憶會留在那里 —— 在能容納一整輛卡車的地下防空洞辦展覽、沿著山脊穿過蘆葦叢的小路被芒草割傷,還有那一整夜燈塔的光。但過去的旅程實在是太折騰了,所以應該也不會有什么沖動再回去。

原標題:《花鳥島的夜晚,他拍了3000多張燈塔之光》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司