- +1

世界讀書日·藝起讀|宅家“精神餐”,六位音樂家的私人書單

演出按下暫停鍵的日子里,除了音樂作伴,還能給精神加一點什么餐?當然少不了書籍。

4月23日,世界讀書日,我們邀請黃蒙拉、宋思衡、韓蓬、張樂、劉莎、金鍇等六位上海音樂家,分享他們近來宅家的“私享書單”。這些書充滿了私人的趣味,也讓我們看到他們在舞臺之外不為人知的有趣一面。

為什么要讀書?小提琴家劉莎給出了一個漂亮的答案:“若你要問我為什么喜歡看書,我就想認識更多人,了解更多有趣的思想。若你要問我看書對音樂有什么作用,那你去問問小魚在河里游和在海里游有什么區別。若你要問我看書對宅家起什么作用,那就是人生不能太貧瘠,無論如何都要加點精神餐!”

黃蒙拉(小提琴家,上海音樂學院副教授)

推薦《杜工部集》。

《杜工部集》

疫情閑在家中,看各路新聞為多,既然很多事爭不出結果,不如轉頭讀讀書。年少讀詩愛李白,詩圣杜甫的作品總不往心里去,這次有時間可以好好補一補,有時現實主義比浪漫主義更魔幻。在“吏呼一何怒,婦啼一何苦”中看亂世的人心,在“縣官急索租,租稅從何出”中看現實的無奈,在“正是江南好風景,落花時節又逢君”中看對往日美好的回憶。在21世紀讀讀千年前杜甫命運多舛的人生詩句,別有一番滋味。

宋思衡(鋼琴家)

相信大家和我一樣,現在都有一段難忘的居家隔離的經歷。在這樣一個時刻,我給大家推薦《羅馬人的故事》,是日本著名歷史學家鹽野七生寫的。

《羅馬人的故事》

這是一套書,有15本,我們現在好不容易有這樣一個機會,可以閱讀長篇歷史書籍。當然,大家也不要被歷史書籍嚇到,這套書講得非常生動,即便你是一個對歷史不是很有興趣的人,也可以通過其中的很多小故事(來感興趣),比如一塊硬幣上的頭像、偉人之間的書信所折射出的小故事……等等細節,給我們構建了一個宏大的羅馬的時代和羅馬的人們。我相信閱讀這樣的書,對我們的今天、今天我們所碰到的事情、發生的歷史,也有很大的借鑒作用。

韓蓬(男高音歌唱家,上海歌劇院獨唱演員)

如果最近閑暇時間很多,不妨讀幾本書,讓自己安靜下來。

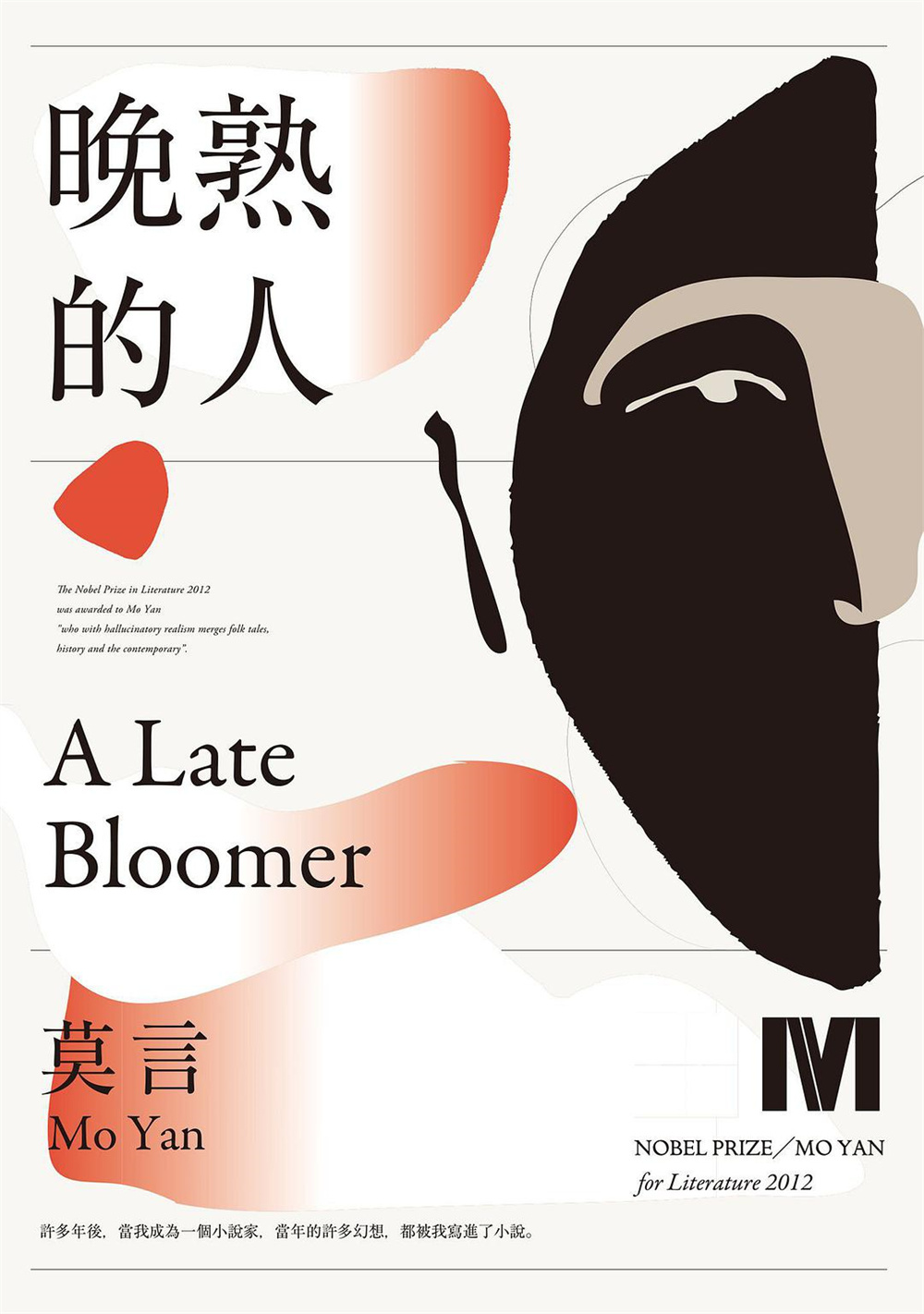

我也分享幾本最近在讀的書。一本是《晚熟的人》,是莫言老師在獲得諾貝爾文學獎之后寫的作品。我和莫言老師稍微有一點點淵源,我前幾年演出了一部由《檀香刑》改編的歌劇,由此認識了莫言老師,讀了他很多的作品,為了了解他筆下的人物性格、思想狀態。《晚熟的人》也是買來之后一直沒時間讀,希望利用居家的時間,把課補一補。

《晚熟的人》

再給大家推薦《人類簡史》《未來簡史》,可以說是網紅書。在演出的劇組里,很多朋友給我推薦。兩年前朋友推薦后,我立馬下單了,因為一直在演出,不停奔波,實在沒時間看。這兩本書很暢銷,從文學家、科學家到政客都非常喜歡。《人類簡史》講述了人類從十萬年前剛有生命跡象到21世紀的今天的發展史,以小寫大,讓人類重新審視自己、認識自己。強烈推薦大家有空的時候讀一讀。

張樂(小提琴家,上海歌劇院交響樂團首席)

疫情期間在家有很多時間,正好有閱讀的機會,行萬里路、讀萬卷書,都有助于理解音樂。

像這樣的小書我非常喜歡,揚之水先生的《與正倉院的七次約會》,她是故宮博物院的資深研究員。這樣的書非常親切、溫馨,可以直接放進小包里、琴盒里,隨時可以閱讀。她去了七次奈良的正倉院,去看大唐的大展,這七次正好我也去了,每年都去一次。印象比較深的是唐代的五弦琵琶,紫檀的,雕滿了螺鈿、珠片,非常漂亮。

《與正倉院的七次約會》

還有白洲正子的《舊時之美》,一位傳奇女性作家,她有點像日本的董橋,我床頭有很多董橋的書。她是一個能劇表演者,也是一個古董收藏家。

我看很多收藏方面的書,包括古玉、古珠、古瓷器、古家具,這是中國唯一留下來的看得到摸得著的器物。器物之美,給我很多的靈感。

我認為我們有三個史,一個是正史,一個是野史,還有一個器物留給我們的史,非常真實。就像揚之水先生說的,每一個器物都有它的生命,都在歷經千年傳遞給我們信息,有很大的審美。像紅山文化的玉、漢代的玉、宋代的玉,特征非常明顯。就像古典音樂,從巴赫時代、莫扎特時代、貝多芬時代到勃拉姆斯時代、理查·施特勞斯時代,跳不過時代的影響。所以看器物的考證、收藏書籍,也給了我很多音樂上的靈感。

劉莎(小提琴家,上海交響樂團演奏員)

突發的困局一開始搞得人手忙腳亂,手機變成了一日三餐的必備工具,手慢眼慢都可釀成飯桌上的危機。同時還要兼顧“小神獸”在家的學習。與其說“防疫抗疫”,更是場完美家庭主婦的轉型。對于像我這種人,能在間隙有片刻的閱讀,彌足奢侈。而時間過到今天,各種“調試”從未間斷地進行。圖書館是個好地方,從此家里書不斷。

恕我無可與人分享我的書單,因為它們實在太personal。比如這些日子讀的幾本都是關于美國(也涉及歐洲)現代藝術圈的男男女女的故事,他們的追求、他們的思路及分析,并映射到對整個當代藝術的思考。

我可以分享的閱讀邏輯是:從讀A書發現B,從B知道C,如果發現對C尤為中意,就會找來所有關于它的東西。我的“書脈”就是這樣打開的。

若你要問我為什么喜歡看書,我就想認識更多人,了解更多有趣的思想。若你要問我看書對音樂有什么作用,那你去問問小魚在河里游和在海里游有什么區別。若你要問我看書對宅家起什么作用,那就是人生不能太貧瘠,無論如何都要加點精神餐!

推薦《北方的空地》,作者楊柳松,戶外探險牛人,也是作家。

《北方的空地》

他把他用了77天推著自行車穿越西藏無人區的經歷,用日記的形式記錄下來,不光帶領我們品嘗到大自然的魔幻,如何一次次自我挑戰,更是對人生、自然的感悟。例如:

1、沒有堅持,生命中只剩無窮誘惑。

2、太平坦的地方反而難走直線,更易迷失。生活也貌似,太一帆風順了總覺得前面有個陷阱等待。

3、人生就是一場漫無目的的旅行,之所以茫然,是因生與死限定了旅行的終與結......因此,有些人放棄追索,沉溺于世俗、消極的旅行。而有些人樂此不疲地懷揣著夢想繼續前進,沒有目標,沒有問題,只是收獲一路感受。

……

沒有干癟的說教,全是腳走出來的心得!

金鍇(笛簫演奏家,上海民族樂團竹笛聲部首席)

葉嘉瑩先生,世人有尊她為“穿裙子的士”“中國最后一位女先生”等贊譽。葉先生自己卻有不事張揚、淡泊超然的風骨。年輕時身逢亂世,半生漂泊,面對曲折的人生際遇,依然保持云淡風輕,一生致力于研究古典文學,向世人傳播中華詩詞之美。

我最近在讀葉先生的《古詩詞課》。葉先生精選了從《詩經》到南宋,最重要的詩人與詩歌作品,分成三十六課,全面講解,為讀者梳理出了古典詩詞的脈絡。先生論詩詞,吸取歷代古人詩評精華,并加入西方文論方法,進行辨析,自成體系。她的學養博覽今古,貫通中西。講解時加入自己歷經起伏的人生感懷與離鄉漂泊的生活經歷,情理交融,有很強的感染力。先生言語雋永、清新、誠摯坦蕩,至情至性。在深入淺出的講解中,不但能把青少年學生接引進詩詞的大門,讓青年學子初探到詩詞之美。也能讓古典詩詞愛好者感受到詩之境闊,詞之幽微。帶讀者發現或汪洋恣肆、氣象萬千或深蘊溫婉、曲徑通幽的意境,啟發讀者細心品味詩人的用心。可謂雅俗共賞,老少皆宜。

葉先生在講詩詞的時候,提出一個著名的概念,叫做“弱德之美”。她認為“德”有很多種,有健者之德,有弱者之德。葉先生說:“弱德不是弱者,弱德就是你承受,你堅持,你還要有你自己的一種操守,你要完成你自己,這種品格才是弱德。”這種美就是“弱德之美”。

葉先生多次提到中國古典詩詞有興發感動的特質。她曾言,評判一首詩作優劣的標準,就在于看它有沒有感發讀者的力量和這種感發力量的大小、高低、多寡、廣狹。書中引用劉勰《文心雕龍·明詩》篇中提及“人稟七情,應物斯感,感物吟志,莫非自然”。先生又言:“春風春鳥,秋風秋蟬,夏云暑雨,冬月祁寒,自然界一年四時現象為一物類。另一類則是人世間的悲歡離合際遇。”人生的悲喜沉浮,對照千百年前的古人而言,也曾遇到如此境遇。或得失,或順逆,或冷暖,或晝夜。掬水月在手,千年的時空在剎那間交集,永恒。

文化的浸潤是包容、慈悲、潛移默化,是對天地萬物的諦觀。文明的造形,對人世的教化,依然能在詩詞中看到幽微、含蓄、磅礴、豪放等人間之美,使人身心安頓。這在東方人是悟性,對天地萬物的感悟。今人仍能在千百年前的古人那里找到直抵心靈的共鳴。最后想用我很喜歡的一首葉先生的詞作為結束。

《鷓鴣天》

廣樂鈞天世莫知,伶倫吹竹自成癡。郢中白雪無人和,域外藍鯨有夢思。明月下,夜潮遲,微波迢遞送微辭。遺音滄海如能會,便是千秋共此時。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司