- +1

訪談︱解放日報副總編輯徐錦江:一條愚園路,滿紙近代史

從未更名的愚園路

澎湃新聞:上海有名的街道很多,南京路、淮海路、思南路、延安路……在上海的歷史街道中,感覺愚園路的存在感并不是那么特別強。為什么單單選擇愚園路來作為研究對象呢?

徐錦江:我覺得有兩方面的原因吧。首先是個人的一個情結。我生在愚園路,也在這條路上長大,工作之后很長一段時間也都在愚園路,自然對她有一種別樣的親近感。還是在上世紀90年代的時候,我對上海馬路產生了興趣,在當時的《解放日報》“上海屋檐下”版面上發表了一組“上海馬路隨想系列”,寫了“南京路、淮海路、四川路、人民大道、余慶路、海寧路、安西路、定西路和愚園路”等。隨著我對上海馬路的了解日深,我對上海馬路的興趣逐漸擴展到對整個上海史的興趣。我一直關注上海史的研究,不僅買來滿箱滿柜的研究資料,從《點石齋畫報》、《良友》影印本、《申報》索引到《上海研究資料》《上海通史》等相關專書圖集,還收集從《歇浦潮》《海上花列傳》到《子夜》《半生緣》《上海的早晨》《長恨歌》等幾乎所有上海題材的小說,更有意識地與上海史專家交朋友,工作之余,又常呼朋喚友,踏訪歷史建筑,搜羅名人故事。應該說,對于上海的歷史,一直以來我都非常關注,也有相關的積累。

另一個契機是,最近幾年,大家都開始用微信,然后中小學同學開始張羅著建了微信群,大家就在微信群里面聊小時候的事兒,話題總是離不開愚園路。我一直在報紙工作,作為一名文字工作者,我就想,是不是可以給愚園路寫點什么,作為我研究上海史的一個入口。以上都是我情感層面的一些動因。

從理性上來說,也出于社會責任感,我覺得為政一方者首先應該了解一方之歷史,才能充滿感情地建設好一方,想到古代的地方官上任之初都要先查閱地方志的做法,更覺得有道理。上海的馬路,像南京路、淮海路、武康路、陜西路這些,可謂無人不知無人不曉,也寫不出什么新意,想想不妨就從生于斯長于斯的愚園路寫起。最開始的時候以微信朋友圈為陣地,嘗試我的“愚園路鉤沉系列”,一些發在《新民晚報》和各種新媒體上,得到了一定的反響,并出版了以《愚園路上》為書名的散文隨筆集,收獲了不少好評,這讓我下定決心,以愚園路為切入點,寫一本真正的愚園路史。

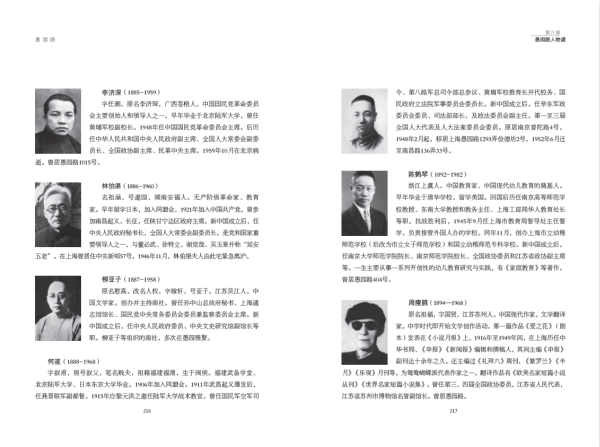

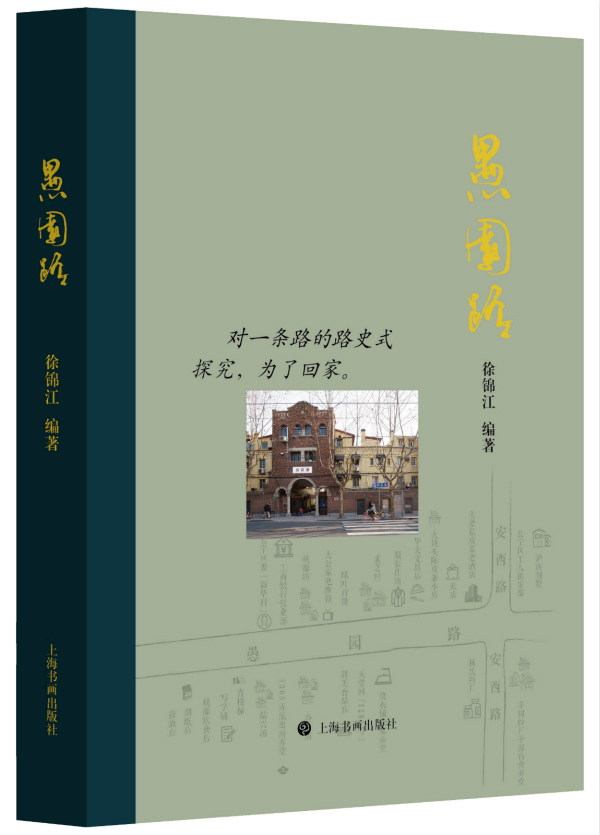

即將在上海書展推出的新書《愚園路》,就是我這一努力的結晶。必須要說明的是,它不是去年那本散文集《愚園路上》的翻版,而是一本真正的學術著作。我首先是對愚園路的歷史做了一個細致而全面的梳理,這條路是怎么“層累地”建造而成的,經歷了哪幾個階段;其次,在時間上,我整理了一個愚園路的大事記和紀年表;最后,我對愚園路的空間分布做了一個盡可能詳盡的整理,愚園路從東到西,一千多個門牌號,有哪些知名的、有故事的建筑,這些建筑里面,曾經發生過什么,其中不少都是近代史上的大事,等于是把愚園路的歷史地理,做了一個全方面的描述和還原。

澎湃新聞:在您看來,比之于上海其他的歷史街區,愚園路的特色何在?

徐錦江:我個人認為,愚園路有以下幾個特點:

首先,它是上海比較少的,從命名之初到現在,從未改名的道路。

我們都知道,上海的道路,在各個年代,都經歷過不少改名。尤其是1943年收回租界后的大規模改名。比如現在的淮海中路,原來叫霞飛路;又或者現在的武康路,原來叫福開森路。類似的例子不勝枚舉。唯獨“愚園路”,不論是在晚清時期,民國年代,汪偽時期,還是在解放后,都一直未曾更名。我想,這正是我們中華傳統文化生命力的體現:不論是在當年的殖民者、汪偽政權、國民政府眼中,還是在我們共產黨人看來,“愚園路”這個名字,都是有美感的,不知道是不是文化讓他們產生了敬畏感。

其次,愚園路的路況非常復雜,她的一段在公共租界里,但大部分是“越界筑路”(“越界筑路”指的是租界區在未經中國政府許可的情況下,擅自在租界外修筑道路,并進而事實上取得對所建筑道路的行政管轄權的行為),租界內的“愚園路”和越界筑路產生的“愚園路”是連接在一起的。這就使得愚園路的路況非常復雜。在民國時期,上海市政府、公共租界內的工部局乃至日本人和臭名昭著的“76號”也一直為愚園路“越界筑路”部分的管轄權而爭執不休。

愚園路橫跨靜安區和長寧區兩個區三個街道,兩個區的地方志,對愚園路的成路時間的描述,并不相同。但愚園路的路長,經過和一些歷史研究愛好者一起考證和實地調查,2775米應是較靠譜的數字,其中越界筑路的一段,長2378米,一條近三千米的居住型馬路,在上海,尤其是內環內,并不是很多。

最后,愚園路上的故事特別多。

愚園路是近代上海諸多越界筑路中,尤其特殊的一條。正如熊月之老師在本書推薦語中所說:東段先為越界筑路后被劃入租界,而西段則一直在租界之外。西段雖在租界之外又緊鄰租界,孤島時期又被汪偽據為活動基地。這種租界與華界結合、交錯之處,使得愚園路成為治安管理的“三不管”地帶,再加上公共租界與汪偽區域的結合、交錯,于是,這里的文化內涵、歷史文脈便與別處大不一樣,故事自然也特別多。人們在這里,既能看到文人雅士的閑情逸致,維新志士的激昂慷慨,外國僑民的歌舞升平,愛國志士的鋤奸壯舉,也能聽到商賈政客的匆忙腳步,舞廳賭場的特有喧鬧,共產黨人的愛國宣傳。

愚園路上既有那些美輪美奐的深宅大院,也有那些最能代表上海生活,滿是煙火氣的新式弄堂。愚園路的魅力之一,就在于它足夠多樣和復雜。電影《色戒》的結局,王佳芝要去的是“福開森路”。但實際上,在張愛玲的原著小說中,王佳芝說的是去愚園路。我想,這也正是愚園路的魅力所在。

歷經半個世紀的筑路史

澎湃新聞:愚園路的開拓、延伸是不同時期層累地建造的結果,能否請您為我們系統地介紹一下愚園路的歷史?

徐錦江:說起愚園路的前世今生,還非得扯遠些,從1843年的上海開埠和租界歷史說起。1845年12月9日,上海道臺宮慕久和英國領事巴富爾簽訂了《上海土地章程》,上海道還以“曉諭”的形式公之于眾,其中有這樣一段:

奉此——劃定洋涇浜以北,李家莊以南之地,準租于英國商人,為建筑房舍及居住之用。所有協議、訂立之章程,茲公布如下,其各遵照毋違。

“洋涇浜”是上海縣城北面的一條小河,1915年被填平成愛多亞路(現在的延安東路)。李家莊是一個自然村,在現在北京東路外灘位置,東南北皆有界址,唯西面沒有,直到第二年的9月24日,上海道又與英國領事補簽一份協議,確定界路,即今河南中路(Barrier Road)作為英租界的西界,才形成黃浦灘,南到洋涇浜,西至拋球場,北抵李家莊的英租界,總共占地面積830畝。

太平天國起義后期,李秀成率軍攻打上海。隨著戰事日緊,清廷和租界締結了聯合保衛上海的條約,英美法等國組成聯軍協防上海。當時租界以西的地方是一片農田,不利于軍事行動,聯軍建議在西部開筑一些道路“以利軍行”,這一提議得到清廷批準,1860年(清咸豐十年),為對付太平軍的進攻,上海道臺在靜安寺北面修筑了一條很短的軍路,即現在愚園路最東側的一段。1861年先后筑成包括極司非爾路(今萬航渡路)在內的一批西部道路。此時的愚園路,還是一條無名軍路。

戰火平息后,清廷和租界當局在越界筑路的路權和警權問題上發生了分歧,清廷承認越界筑路是非常時期經中國政府批準,由租界出資開筑的,同意償還筑路的全部費用并補償適當的經濟損失,以收回路權。而租界當局則認為,該路既蒙允準開筑,即系法律保證,堅決反對將越界筑路歸還中國政府。為使筑路免被收還,租界當局除了在一些越界筑路上擅自編訂門牌外,還派警力在越界筑路上巡視,清廷自顧不暇,只能聽之任之。期間交涉雖長達幾十年,最終還是不了了之。

1899年,上海公共租界大規模拓展,越界筑路所涉區域幾乎全部被劃進了租界。這條軍路也被劃入界內。1911年,這段最早劃入租界的愚園路方以路東端赫德路口(今常德路)一座私人花園宅第——“愚園”命名,這就是愚園路最初的來歷。愚園路之名始見于冊。

關于愚園路的成路時間,大約是在1913年到1918年間。

綜上所述:從1860年到1918年,用了58年,經過了“無名軍路”、“劃入租界”、“正式命名”、“首次拓展”和“正式成路”五個階段,愚園路才真正形成。

今天的愚園路,其實由四段組成。第一段,從銅仁路經東海廣場(原上海計算機廠)到常德路的愚園東路,其實是后來“接出來”的假愚園路或新愚園路,老底子的愚園路應該從常德路到華山路萬航渡路接口的那一段算起,這是第二段。第三段愚園路,自華山路萬航渡路到烏魯木齊北路,路口的地標是迄今猶存舊貌的百樂門,還有早些年人們熟悉的市百九店。路南愚園支路一帶也拆新了,取而代之的是1788廣場和靜安高和大廈等。真正保留了成片歷史街區風貌的是第四段愚園路。從烏魯木齊北路口的救火會、市西中學和對馬路的愚谷邨涌泉坊開始,人們多以為愚園路到定西路中山公園九層頭(西園公寓)已西盡,其實定西路也是后來才開通的。現在四段愚園路的地標分別是東海廣場、晶品商廈、百樂門和救火會建筑,西盡處是中山公園。

抗日戰爭的轉折點、太平洋戰爭在這里醞釀

澎湃新聞:如您所說,愚園路見證了近代中國的諸多歷史事件,各方勢力也都在這條馬路上角逐。能否請您講一兩個發生在這條路上的大事件?

徐錦江:我以愚園路的兩個門牌號來講故事吧。第一個是愚園路668號的故事。

在汪精衛正式投靠日本人之前,還有一個叫“維新政府”的偽政權,由梁鴻志等人于1938年3月28日在南京成立。這個維新政府的外交部長,叫陳箓,就住在愚園路668號。陳箓是是中國第一位在法國獲得法律學士學位的留學生,巴黎和會時期擔任過民國的代理外交總長,后來在1938年的時候投敵。軍統就決定干掉他,“鋤奸”嘛。軍統通過他家衛兵的關系,了解了他的行蹤和家中結構,伺機下手。

1939年大年三十,陳箓從南京回上海。第二天大年初一,軍統特務們埋伏在他家旁邊,等陳箓一家用完晚餐以后,軍統沖進他客廳,把坐在客廳里的陳箓亂槍打死。之后不急不慢,拿出取出預先準備好的標語“抗戰必勝,建國必成、共除奸偽,永保華夏”等,放在陳箓的尸首上。這在當時是轟動上海灘的大事件。

有個外國學者專門研究這個事件,說陳箓之死和太平洋戰爭爆發有關系。大致是說,陳箓死了以后,日本人就以此為借口,說這一地區的治安有問題,日本僑民的安全得不到保護,于是借機開進華界和租界。

其實在此之前,公共租界和法租界的獨立地位就已經是搖搖欲墜了,等到陳箓遇刺以后,英法在日本人的要求面前更是節節敗退了。但日本人在租界的得寸進尺惹惱了美國人。作為反擊,美國凍結了對日的貿易,包括石油的出口等等。沒有石油,日軍的戰爭機器就無法運轉,為了掠奪石油,日軍決定鋌而走險,這才有了后來的偷襲珍珠港和太平洋戰爭。當然,陳箓在愚園路的家中被軍統刺殺對于太平洋戰爭的影響也許有些被夸大了,但把它看作是一個“蝴蝶效應”,或許也不為過。

另一個故事發生在愚園路1136弄,現在是長寧區少年宮。

它最早是國民政府交通部長、上海大夏大學(現在的華東師范大學前身)董事長王伯群的宅邸。王伯群看上了大夏大學的校花保志寧,專門為她購置了這套住宅。后來汪偽政權成立以后,這里變成了汪公館,基本所有的漢奸頭子都住這里。著名的“高陶事件”(1940年1月高宗武、陶希圣脫離汪精衛集團,將汪精衛集團與日本政府秘密簽訂的賣國條約《日支新關系調整要綱》在報紙上公布,徹底揭露了日本侵略乃至滅亡中國的陰謀),也是在這里醞釀的。

陶希圣最初是因為對抗日局面的悲觀,以及和汪精衛的過往關系密切,加入了汪精衛的陣營,也住在1136弄少年宮弄堂內。但是后來他越來越發現汪精衛沒有底線,尤其是在看到了“日汪密約”之后,對汪精衛徹底絕望了。但怎么辦呢,走又走不了。1136弄的格局很復雜,弄堂很深,還有日本人站崗,平時根本出不去。后來想到一個辦法,陶希圣的老婆帶著孩子來了上海,陶希圣就說我要跟家人團聚,這才讓他出來了。

他一從汪公館出來,就由杜月笙通過管家萬墨林安排,上了由上海駛往香港的“胡佛號”輪船,去到香港,脫離了虎口。1940年1月22日香港《大公報》發表了高宗武、陶希圣致該報的信,以及他們帶出的《日支新關系調整要綱》附件全文。同一天重慶、昆明、上海及國內外許多報紙也刊載了這一賣國條約全文。汪精衛漢奸和叛國的面目才終于徹底暴露。這對于當時的偽南京國民政府是一個極大的打擊,對國內的抗戰情緒卻是一個極大的鼓舞。這一影響重大的歷史事件,與愚園路1136弄有著密切關系。

閱讀馬路的五重境界

澎湃新聞:您本科就讀于復旦大學中文系,看您之前的文章,也反復地說自己并不是一個專業的歷史研究者,但在您即將出版的新書《愚園路》一書中,您卻提出了自己獨到的、對于馬路的五步研究法。即:“蕩馬路、穿弄堂、入堂奧、聽故事、有感悟”,能否請您對此做一個介紹?

徐錦江:這是我提出的閱讀一條馬路的五種方法,或者說五重境界。

第一步是蕩馬路。像談戀愛一樣掃大街,隨便兜兜,這時候你看見的可能是有些雜亂無章的街景,市井氣煙火氣。這也是愚園路的魅力所在。過去幾乎每條弄堂口都有小攤討生活,成為街頭一景。愚園路上的建筑看上去都有些老舊,卻也保留了歷史感。

第二步是穿弄堂。愚園路的弄堂文化在上海灘應該算是較為典型的,因為多而密,弄堂深深深幾許,尤其是新式里弄尤為典型。許多弄堂是弄中有弄,前后通,左右通,弄通弄,弄通路,四通八達的。隨便舉兩條,滬西別墅可通宏業花園,宏業花園可通岐山邨,岐山邨可通江蘇路安定坊,也就是說顧圣嬰的家和施蟄存的家還有傅雷的家是通過弄堂就可以走通的……有人說,沒有住過石庫門和弄堂房子,沒有過過弄堂生活,不會穿弄堂走路,不算地道上海人,有些道理。

第三步是入堂奧。如果有機會進入花園住宅的內里,登堂入室,那就更是氣象萬千,感慨萬千,不僅建筑風格多樣,重要的是曾經住在里面的人物變遷充滿故事和人生況味。愚園路上目前成為公共空間或部分成為公共空間而可以進入的有:劉長勝故居、亨昌里《布爾什維克》編輯部、433弄創意區、洛公館餐廳(洛克菲勒投資興建)、1015號和1039弄內的福餐廳、弘基創邑國際園草坪餐廳和百樂門等紀念館和商業場所。而長寧區少年宮(曾是王伯群住宅和汪邸)、市西中學(曾是漢璧禮西童公學)、楊樹勛住宅(現為悅子閣高級會所)、同仁醫院(內有猶太別墅)等則非特定對象和特定時間不得或不會入內,不得不說是一個遺憾。

第四步是聽故事。建筑是可以閱讀的。要把愚園路上的建筑當作一本石頭的大書打開看,了解這條路的前世今生,知道建筑里面的歷史人文和故事,才能感知到建筑的溫度,體會到建筑無聲的情感,呼吸到這條路的特殊氣息,欣賞到這條路的特殊氣質。遙想當年,這條路曾經是郊外的林蔭大道、越界筑路的房地產新區、“滬西歹土”、二戰諜戰之地,你才會用特殊的眼光去打量這條路,弄堂深深深幾許,隨便走一走,望一望,都會是驚鴻一瞥,讓你翻江倒海。

第五步是有感悟。重溫歷史,還原歷史,是為了了解真相,獲取知識,進一步啟迪當下,感悟人生。首先,我們可以通過愚園路上的建筑初步了解上海的建筑史。其二,通過了解這條路,可以較為完整地尋找到中國近現代史的脈絡,這是一條無數仁人志士吾將上下來求索的道路,無論紅道、黑道、白道、灰道,乃至無間道,都在這條路上留下過深深的足跡。第三,通過這條路,可以看到我們這座國際大都市是如何由外灘這個城外之城的起點由東向西慢慢發展起來的,從最初東到黃浦灘,西到拋球場,南到洋涇浜,北到李家廠的英租界到逐漸擴大的公共租界,到不斷向西越界筑路形成了今天的愚園路,再向西至長寧路、虹橋路。最后,我們從愚園路上三教九流的各色人等中,從這里特別豐富的社會階層中,看他們的人生故事和生命傳奇,能獲得一種超越歷史歲月的豁達。

我相信,我這“五步法”,在道路史研究的領域,是可以復制和推廣的。我們現在提倡“建筑可閱讀,街區可漫步,城市始終有溫度”。“建筑可閱讀”,一定是建立在歷史感的基礎之上的。如果你不了解曾經發生在一條路、一棟建筑里的歷史,那建筑就只是冷冰冰的石頭,何談 “閱讀”?我希望我的《愚園路》是一本拋磚引玉的書,如果能讓關聯的市民尤其是年輕人看了之后覺得有意思,就當導游書,到這條路上來看看走走,或者一起來豐富史料,就是它的溢出效應,如果能進一步啟發大家參與到路史寫作中來。比如你寫衡山路的歷史,他寫華山路的歷史,讓路史寫作變成一個眾籌式的寫作,就更有意義。這樣,上海這座城市的歷史才能完整復盤。

《愚園路》

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司