- +1

住房創(chuàng)新|英國住房政策對上海的啟示

英國是世界上最早城市化和工業(yè)化的國家,也是最早對住房市場進(jìn)行政府干預(yù)的國家。相對于美國住房政策的高度市場化、香港政府對住房市場的“積極不干預(yù)”政策以及新加坡的威權(quán)政府主導(dǎo)下的住房發(fā)展模式,英國的住房政策由于歷時(shí)最長、具有典型性和示范性以及對住房發(fā)展公平與效率的兼顧而成為住房政策研究的必要內(nèi)容。

唐尼森(Donnison)指出,判斷住房政策知否成功的標(biāo)準(zhǔn),就是政府在面臨危機(jī)時(shí)是否采取了行之有效的應(yīng)對策略。英國住房政策在應(yīng)對住房短缺、提供可支付住房、促進(jìn)大城市住房與市政規(guī)劃相結(jié)合等方面成效顯著,其采取的三種公共住房政策模式,即控租、直接提供公共住房和需求補(bǔ)貼,至今仍為各國公共住房政策具體實(shí)施過程中采用的主要方式。

1951年,英國的住房總量是1376.4萬套,2011年為2275.4萬套,住房總量增加了將近一倍。二戰(zhàn)后英國家庭不斷增加,產(chǎn)生了巨大的住房需求,成為住房數(shù)量上升的最直接因素。1980年實(shí)施購買權(quán)(Right to Buy)政策之后,配合低息金融政策,使私有住房數(shù)量快速增長。1951年住房私有化比率僅為29.6%,一半以上(51.8%)的住房需求是通過市場化租賃實(shí)現(xiàn)的。1981年,住房私有化比率上升到57.6%,1991年則達(dá)到66%。目前住房私有化率穩(wěn)定在65%左右。

盡管1980年代私有化進(jìn)程加快,政府對政府持有和出租的住房數(shù)量在減少,但是公共住房仍然服務(wù)于約500萬個(gè)家庭,約占全國住房總量的1/3,這還不包括產(chǎn)權(quán)性質(zhì)的公共住房。

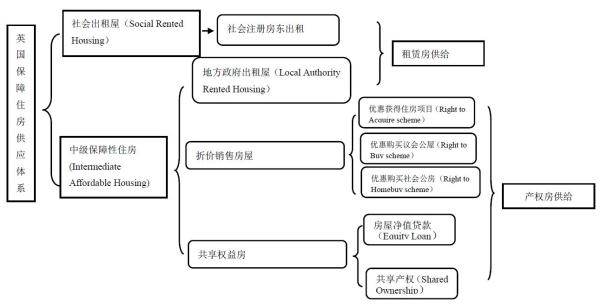

英國目前實(shí)施的是“市場+保障”住房體系,從供給內(nèi)容上看,有商品房和保障房;從產(chǎn)權(quán)性質(zhì)上看,有租賃住房和產(chǎn)權(quán)住房。可通過三種方式選擇擁有私有產(chǎn)權(quán)住房:購買公房、購買新房和公開市場購房。

英國公租房的供給是保障房供給的主體,約占20%。租金控制旨在保證公租房租金的可支付性。具體措施有:租住公租房及其他非市場化房屋居民的房租支出不能超過總收入的25%,規(guī)定租金最高漲幅,采取一些措施進(jìn)行控制,第一種措施是罰款,比如不符合條件的占用罰款(Under-occupation Penalty),即對未按照規(guī)定用途使用的公共住房進(jìn)行罰款;第二種措施是征稅,比如空置臥室稅(Bedroom tax),即對公共住房的空置進(jìn)行征稅。

以下將具體分析英國住房政策的三個(gè)階段性演進(jìn)。

1)住房短缺階段

二戰(zhàn)后很多歐洲國家都出現(xiàn)了嚴(yán)重的住房短缺,原因有兩個(gè):一是戰(zhàn)爭造成的住宅損毀、住房環(huán)境與衛(wèi)生問題并存;二是工業(yè)化發(fā)展帶來的進(jìn)一步城鎮(zhèn)化效應(yīng),人口向城市聚集,大量產(chǎn)業(yè)工人迫切需要住房。

針對住房短缺問題,英國住房政策要點(diǎn)如下:

第一,政府興建公共住房,主要是以“補(bǔ)磚頭”的方式實(shí)現(xiàn)住房保障,公共住房的供給對象主要是低收入人群,供應(yīng)方式為租賃;第二,通過財(cái)政補(bǔ)貼和土地優(yōu)惠等方式,鼓勵(lì)私人開發(fā)商建造市場化住房,并對購房者提供金融支持。

這個(gè)階段的住房政策基本達(dá)到了三個(gè)目的:

第一,解決低收入人群的住房問題,盡管各個(gè)城市最終的效果不一,但是最低收入人群的住房保障基本上在這個(gè)階段得以解決;第二,對特定人群的住房需求的傾向性政策也起到一定作用,特定人群有以下兩類:(1)特定崗位人員、少數(shù)公房租戶和一些有優(yōu)先權(quán)的首次購房者,(2)貧民窟里居住多年需要?jiǎng)舆w安置的居民;第三,通過住房消費(fèi)拉動(dòng)了國家和地方經(jīng)濟(jì)。

這一階段住房政策產(chǎn)生的問題主要有:

第一,政府興建公共住房造成財(cái)政負(fù)擔(dān)過重,英國政府一度面臨入不敷出的局面;第二,公共住房向特定人群傾斜,分配不公引發(fā)社會(huì)爭議,如向公務(wù)員傾斜,造成了一定程度上的不公,也為一些人利用這些政策謀取利益制造機(jī)會(huì)。

但客觀而言,在住房短缺時(shí)期,政府大舉興建公共住房的政策相比無為而治成效更為顯著。鑒于住房介于商品和準(zhǔn)公共產(chǎn)品的特殊性,無法完全依靠市場實(shí)現(xiàn)合理配置,尤其在住房短缺時(shí)期,政府主導(dǎo)的住房建設(shè)和分配可兼顧住房的效率與公平,因此在住房發(fā)展史上具有重大意義。

2)住房市場供需基本平衡階段

政府和開發(fā)商共同興建住房滿足住房需求,在一定時(shí)期之后形成了“保障+市場”雙軌制的住房供給運(yùn)行模式。在此模式下,政府的主要負(fù)責(zé)公共住房的供給或配建,或?qū)⑹袌龌》哭D(zhuǎn)化為保障住房,用于保證保障性住房的供給,而市場化住房需求則通過市場化資源配置的方式解決。

這一階段,英國住房政策要點(diǎn)如下。

第一,“市場”手段是住房資源配置的主要方式,住房私有化是住房政策的導(dǎo)向性目標(biāo)。第二,政府在住房市場上的角色主要有兩個(gè),首先,政府仍舊是公共住房的主要供給者,但不再大舉興建公共住房,而是通過配建和轉(zhuǎn)化市場房源去實(shí)現(xiàn);其次,政府是住房市場的調(diào)控者與監(jiān)管者,調(diào)控者角色體現(xiàn)在政府對房地產(chǎn)市場價(jià)格的調(diào)控,監(jiān)管者體現(xiàn)在房地產(chǎn)市場相關(guān)法律的制定與執(zhí)行。

這個(gè)階段的住房政策基本達(dá)到三個(gè)目的。

第一,各個(gè)收入階層按照自己的可支付能力實(shí)現(xiàn)住房需求,形成“市場+保障”雙軌運(yùn)行模式。第二,市場化手段配置住房資源成為住房市場發(fā)展的主流。盡管住房政策在這個(gè)階段會(huì)在“市場”和“政府”兩個(gè)方向之間搖擺,但是有兩個(gè)指標(biāo)說明了市場化發(fā)展的主流方向,首先是住房私有化率普遍提高,撒切爾時(shí)期甚至放棄了公共住房建設(shè),到1980年代,英國住房私有化率達(dá)到60%左右,比第一階段有大幅度提高;其次是商品住房出租比例接近20%,逼近公共出租住房的總和。第三,住房私有化率的提高拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)增長,促進(jìn)了就業(yè),提高了城市化率。

這一階段住房政策產(chǎn)生的問題主要如下:

第一,住房過度市場化導(dǎo)致房價(jià)飆升,撒切爾執(zhí)政時(shí)期經(jīng)歷了兩次房價(jià)大漲大跌,放任房價(jià)有悖于政府實(shí)現(xiàn)公民住房權(quán)的初衷,但是除了針對房價(jià)的調(diào)節(jié)政策,英國對過度市場化的后果調(diào)控乏力。第二,雙軌制運(yùn)行的住房保障體系,導(dǎo)致夾心層群體的出現(xiàn)。這些群體產(chǎn)生的原因來自雙軌制的內(nèi)在缺陷:他們或是在公共住房準(zhǔn)入條件上存在差異而無法獲得保障,或是處于保障和市場的夾縫當(dāng)中無法尋求居住權(quán)實(shí)現(xiàn)的有效途徑。這一問題夾雜在不同種族、不同收入階層的混居政策中,加大了住房公共政策實(shí)施的難度,也使得英國逐漸加強(qiáng)了對混居模式、社區(qū)環(huán)境、鄰里關(guān)系的重視,并在制定政策時(shí)向這些夾心層傾斜。

在住房市場基本平衡的階段,住房政策導(dǎo)向在政府和市場之間搖擺,總體來看,市場占據(jù)了住房市場資源配置的主流。然而市場化供應(yīng)顯然無法兼顧效率與公平,同時(shí)鑒于住房介于商品和準(zhǔn)公共產(chǎn)品的特殊性,其衍生的經(jīng)濟(jì)功能(消費(fèi)、投資)和社會(huì)功能(社區(qū)管理、種族融合)的重要性逐漸得到顯現(xiàn),政府職能也逐漸由公共管理轉(zhuǎn)向公共服務(wù)。

3)住房市場發(fā)展成熟階段

這一階段,英國住房發(fā)展特點(diǎn)如下。

(1)大部分住房需求通過市場解決,住房私有化比率高,英國住房私有化率達(dá)到60%以上。但是大城市的住房私有化水平較低,如倫敦的住房私有化率大致為30%,這是因?yàn)槌鞘谢侍岣叩揭欢ㄋ胶螅丝诹鲃?dòng)性增大、房價(jià)偏高,住房需求從所有權(quán)轉(zhuǎn)向使用權(quán)。

(2)住房保障手段從實(shí)物補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向貨幣補(bǔ)貼。一方面是從“補(bǔ)磚頭”到“補(bǔ)人頭”。城市化發(fā)展使得區(qū)域性土地供給越來越少,政府主導(dǎo)的公共住房建設(shè)不再是住房保障的主要方式,對公共住房需求者的貨幣補(bǔ)貼更有效也更直接。這方面英國采取的是控租政策,即規(guī)定公租房及其他非市場化房屋的租金不得超過租戶總收入的25%,并規(guī)定租金最高漲幅,對不符合條件的占用和空置臥室罰款或者征稅等。另一方面是供給補(bǔ)貼向需求補(bǔ)貼的轉(zhuǎn)變。貨幣補(bǔ)貼直接發(fā)放給公共住房需求者,而不再給公共住房開發(fā)商或者公共住房出租人提供補(bǔ)貼。

(3)成熟完善的房地產(chǎn)市場機(jī)制是市場主導(dǎo)模式順利運(yùn)作的關(guān)鍵。在價(jià)格形成機(jī)制、供求機(jī)制、競爭機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)緩沖機(jī)制等方面,英國都具備成熟完善的法律和制度,并有相應(yīng)的機(jī)構(gòu)監(jiān)督和實(shí)施。

(4)對住房“軟環(huán)境”的重視。相對硬環(huán)境建設(shè),這個(gè)階段住房政策更注重住房宜居環(huán)境的要求,2005年提出的“體面住房”對住房“軟環(huán)境”提出了八個(gè)方面的要求,對社區(qū)管理、鄰里關(guān)系和社區(qū)人群的就業(yè)促進(jìn)做出了五年規(guī)劃。另外,1990年提出的第106條款不僅對配建進(jìn)行規(guī)定,也在一定程度上促進(jìn)了不同種族、收入階層的混居,體現(xiàn)了住房政策“包容性”原則。圖2是對英國住房政策三個(gè)演進(jìn)階段的總結(jié)。

上海住房發(fā)展所處階段分析

目前上海住房發(fā)展與政策沿革具有以下特點(diǎn):

第一,雖然政府主持或者主導(dǎo)的大規(guī)模保障性住房建設(shè)接近尾聲,仍有部分公共住房建設(shè)在政府主持或者主導(dǎo)下進(jìn)行;配建可能成為下一階段公共住房建設(shè)主要方式。

第二,“保障+市場”雙軌住房供應(yīng)體系已經(jīng)形成,保障房供應(yīng)品種包括廉租住房、公共租賃住房、共有產(chǎn)權(quán)房和征收安置房,市場化住房則包括商品房和二手房。租售并舉是現(xiàn)階段公共住房政策的主要供給方式。

第三,住房市場化改革繼續(xù)深入,城市經(jīng)濟(jì)對房地產(chǎn)發(fā)展仍然存一定程度的依賴,住房政策與產(chǎn)業(yè)政策并行。第四,政府在住房市場中仍然扮演強(qiáng)勢角色,房價(jià)是政府政策調(diào)控的主要內(nèi)容。

比對上述對英國住房發(fā)展各個(gè)階段政策特征的描述,上海住房市場發(fā)展總體處在第二階段初期。以下為對上海住房發(fā)展的政策建議。

1)完善雙軌制,實(shí)現(xiàn)公平與效率兼顧

“雙軌制”的住房供應(yīng)體系運(yùn)行日漸成熟,但仍舊面臨一些問題:第一,功能處于“保障”和“市場”之間的住房供應(yīng)品種如經(jīng)濟(jì)適用房、限價(jià)商品房等成為很多地方政府為特定群體(公務(wù)員等)謀取特殊利益的“尋租”工具;第二,夾心層群體日益龐大。政策缺乏靈活性、供給機(jī)制缺乏有效過濾,使得雙軌制之間的縫隙日益加大,管理問題日益突出。

因此,建議形成以“共有產(chǎn)權(quán)住房”為核心的保障性住房供應(yīng)機(jī)制,明確政策的保障力度和適用群體。措施上加強(qiáng)對申請對象的財(cái)產(chǎn)審核和收入審核,對扶持性住房購買者的準(zhǔn)入和退出實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,規(guī)范其持有住房期間與住房權(quán)利相關(guān)的行為。

針對“夾心層”采用更為靈活的方式,在設(shè)置新一輪準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)時(shí),對收入、面積、戶籍等條件進(jìn)行重新調(diào)整和考慮;針對貸款現(xiàn)金流支付有困難的群體,除了公積金外,可以考慮在商業(yè)貸款方面降低首付款或給予一定利息補(bǔ)貼,幫助其度過扶持期;針對購買份額有困難的人群,建議實(shí)施階梯式共有產(chǎn)權(quán)份額體系。階梯式產(chǎn)權(quán)份額的基本原理是將政府與購房者的份額比例劃分得更貼近購房者的支付能力,并對中低收入群體進(jìn)行再傾斜。

2)住房保障內(nèi)容結(jié)構(gòu)性調(diào)整與保障水平的提高

根據(jù)上海市“十二五”住房發(fā)展規(guī)劃,到“十二五”期末,規(guī)劃實(shí)現(xiàn)目標(biāo)為:新增供應(yīng)約100萬套保障性住房,其中廉租住房7.5萬套,公共租賃住房18萬套,共有產(chǎn)權(quán)房40萬套,征收安置房35萬套。從面積上來看,共有產(chǎn)權(quán)房累計(jì)開工達(dá)3000萬m2,征收安置房開工建設(shè)3250萬m2,竣工2960萬m2,完成搭橋供應(yīng)2985萬m2。

從住房保障內(nèi)容來看,租賃性住房占比約為25%,產(chǎn)權(quán)房約為75%,從國際上保障住房的產(chǎn)權(quán)性質(zhì)來看,產(chǎn)權(quán)房比例偏高,但是由于上海房價(jià)偏高、住房具有財(cái)富效應(yīng),目前調(diào)整的必要性不大。產(chǎn)權(quán)房中,共有產(chǎn)權(quán)房和征收安置房供給各約占一半,因此這兩者可以作為今后供給內(nèi)容結(jié)構(gòu)性調(diào)整的重點(diǎn)。

應(yīng)減少征收安置房的供給量的原因在于,第一,隨著越來越多的征收安置房上市,其保障性住房的性質(zhì)將逐漸喪失;第二,隨著上海城市規(guī)劃布局戰(zhàn)略性調(diào)整以及可供住房建設(shè)的土地供給的日漸稀缺,大規(guī)模征收安置房的建設(shè)接近尾聲。共有產(chǎn)權(quán)房作為下一階段保障性住房的建設(shè)重點(diǎn),可以通過新建和配建雙管齊下的方式增加供給,幫助中低收入階層實(shí)現(xiàn)“住有所居”,完成保障性住房向商品化住房的過渡。

住房保障水平是反映住房適度性的主要指標(biāo)。住房保障水平由住房保障可供給水平和住房保障需求水平共同決定。住房保障需求主要受到城市化發(fā)展階段的影響,呈現(xiàn)倒“U”型,影響因素包括城市化進(jìn)度、社會(huì)階層和財(cái)富分配情況、住房保障需求的發(fā)展趨勢等。住房可供給水平則主要受到GDP和財(cái)政收入的制約。綜合供需情況,每個(gè)城市在住房發(fā)展水平的不同階段都對應(yīng)著不同的住房保障水平,即反映現(xiàn)實(shí)供需的住房適度性要求。

如上圖,目前上海住房保障適度水平處在倒“U”曲線的前端斜率較高點(diǎn)A。從量上看,供給方面的住房可保障水平處于持續(xù)提升階段;需求方面,人口持續(xù)涌入,住房需求水平也處于上升期。從質(zhì)上看,隨著住房保障內(nèi)容的結(jié)構(gòu)性調(diào)整,保障性住房品種會(huì)在產(chǎn)權(quán)形式、補(bǔ)貼模式、優(yōu)惠方案上逐步優(yōu)化,滿足中低收入群體在不同階段的公共住房需求。

根據(jù)現(xiàn)階段住房需求分類分析,對公共住房的保障性需求應(yīng)繼續(xù)以租賃政策為主,而扶持性(改善性)消費(fèi)需求以產(chǎn)權(quán)政策為主,從保障性需求到改善性需求,應(yīng)輔以金融財(cái)稅政策的鼓勵(lì)。2015年,上海住房保障供給基本上可以達(dá)到“十二五”規(guī)劃目標(biāo)所設(shè)定的供給量和覆蓋面目標(biāo),下一步政策重點(diǎn)是對保障性住房供給內(nèi)容結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,同時(shí)通過影響保障需求水平,穩(wěn)步提高住房保障水平,以保證公共住房與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同步性與適度性。

3)公共住房補(bǔ)貼模式的轉(zhuǎn)變

在第二階段,公共住房補(bǔ)貼模式有兩個(gè)發(fā)展趨勢。第一,補(bǔ)貼方式由“實(shí)物補(bǔ)貼”向“貨幣補(bǔ)貼”轉(zhuǎn)變。“實(shí)物補(bǔ)貼”適用于住房短缺階段的住房供給,在住房供需相對穩(wěn)定的階段,“貨幣補(bǔ)貼”更符合現(xiàn)實(shí)需要,也具有比較高的效率。

英美兩國在貨幣補(bǔ)貼方面有兩種做法均值得效仿,首先是對租賃需求實(shí)施貨幣補(bǔ)貼,發(fā)放“租房券”,給保障對象更多的選擇權(quán)和選擇空間,上海的廉租房和公租房實(shí)際上已經(jīng)部分地采用了貨幣方式進(jìn)行補(bǔ)貼;其次是對購房需求進(jìn)行貨幣補(bǔ)貼,補(bǔ)貼方式主要是通過金融支持的方式實(shí)現(xiàn),比如英國對購房者的購房需求進(jìn)行分類,通過“折價(jià)銷售產(chǎn)權(quán)房”和“共享產(chǎn)權(quán)房”兩種方式進(jìn)行產(chǎn)權(quán)式公共住房的供給,對不同類型的購房者提供不同種類的購房貸款優(yōu)惠,幫助其實(shí)現(xiàn)住房私有。

第二,補(bǔ)貼對象從“供給方”轉(zhuǎn)向“需求方”。與補(bǔ)貼方式向?qū)?yīng),貨幣補(bǔ)貼也從對住房開發(fā)商的補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向?qū)ψ》啃枨笳叩难a(bǔ)貼。英國、美國、香港、日本都采用的是需求補(bǔ)貼的方式。

因此,建議在廉租房和公租房“貨幣補(bǔ)貼”的基礎(chǔ)上,向保障住房需求者提供進(jìn)一步的貨幣補(bǔ)貼,租賃式住房需求提供“租賃券”,允許其在商品租賃市場選擇適合自己的住房;產(chǎn)權(quán)式需求則注重金融財(cái)稅方面的貨幣補(bǔ)貼,幫助其擁有共有產(chǎn)權(quán)住房。

4)社區(qū)融合與管理模式的改變

不同種族、民族、收入階層、職業(yè)類型的混居和融合,是英國在第二階段公共住房政策考慮的重點(diǎn),同時(shí)社區(qū)管理模式從單一的片區(qū)管理轉(zhuǎn)向更具人性化和靈活性的第三方機(jī)構(gòu)管理。

因此,政策要點(diǎn)如下:第一,市政規(guī)劃充分考慮不同收入階層的社區(qū)的混居,對中低收入群體的社區(qū)硬件建設(shè)予以一定政策傾斜;第二,對于棚戶區(qū)或者舊里弄改造過程中遷出的人群,在就業(yè)方面予以一定的幫助和指導(dǎo),使其盡快融入新的社區(qū)環(huán)境和社會(huì)生活。第三,“鎮(zhèn)管”模式與“第三方”住房機(jī)構(gòu)管理相結(jié)合,鎮(zhèn)管模式只是從行政管理到物業(yè)管理的過渡模式,在具體社區(qū)管理上缺乏靈活性,可以考慮建立非營利的第三方住房管理機(jī)構(gòu),專司社區(qū)融合與發(fā)展問題。學(xué)習(xí)香港的經(jīng)驗(yàn),這種非營利性機(jī)構(gòu)可以通過參與周邊市政規(guī)劃,在商場、停車場設(shè)置上向混居社區(qū)傾斜,并將這些商業(yè)設(shè)施的盈利轉(zhuǎn)移一部分給非營利性機(jī)構(gòu)。

5)住房公共管理從行政管理向服務(wù)社區(qū)轉(zhuǎn)變

第二階段的住房公共管理除了社區(qū)融合和第三方機(jī)構(gòu)的培育外,各國(城市)的管理方向都發(fā)生了轉(zhuǎn)變,無論是主張“市場為主”的新自由主義還是主張“政府為主”的威權(quán)主義(福特主義),都不約而同地逐步弱化政府行政管理,更多地提供社區(qū)服務(wù)。集中表現(xiàn)在舊房修繕和物業(yè)管理方面。

因此,政策要點(diǎn)如下。第一,隨著大規(guī)模住房建設(shè)接近尾聲,對舊房修繕和改造可能是下一步住房發(fā)展的重點(diǎn)。舊房修繕和改造的技術(shù)性指標(biāo)和規(guī)范性文本目前尚在起步階段,應(yīng)抓緊制定。第二,物業(yè)管理方式向多樣化轉(zhuǎn)變,可以考慮借鑒美國的外包式專業(yè)化物業(yè)管理模式,也可以借鑒新加坡物業(yè)管理法制化程度較高的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),財(cái)務(wù)核算上還可以借鑒香港的“酬金制”,全面提高物業(yè)管理的水平和服務(wù)能力。

結(jié)語

發(fā)達(dá)國家住房發(fā)展與規(guī)劃過程中有三個(gè)方面的考慮:第一,也是最核心的內(nèi)容是住房發(fā)展的主導(dǎo)力是政府還是市場,這直接決定了住房供應(yīng)的內(nèi)容、公共住房的補(bǔ)貼模式和相關(guān)政策;第二,是住房政策的任務(wù)和使命,在住房發(fā)展的不同階段,任務(wù)和使命不盡相同,體現(xiàn)出來的住房發(fā)展特點(diǎn)也有所差異;第三,住房環(huán)境、社區(qū)融合與和諧發(fā)展越來越受到各國(城市)的重視,體現(xiàn)了住房發(fā)展“硬件”與“軟件”結(jié)合與平衡式協(xié)調(diào)的必要性。

考慮到上海目前住房發(fā)展所處的階段,住房發(fā)展模式、住房政策和傾向性都必須借鑒先進(jìn)國家和地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),循序漸進(jìn)、平穩(wěn)為主。針對上海住房發(fā)展過程中的特點(diǎn)與經(jīng)驗(yàn),下一步相關(guān)政策的制定應(yīng)遵循上述三個(gè)方面的考量,以“雙軌制”為核心,繼續(xù)深化市場在住房資源調(diào)節(jié)中的作用,并將住房環(huán)境、社區(qū)融合與和諧發(fā)展納入公共住房政策的主要方面,走出既符合中國社會(huì)主義特色要求,又具有上海地方特點(diǎn)的住房發(fā)展道路。

(作者系中估聯(lián)數(shù)據(jù)-中國房地產(chǎn)估價(jià)數(shù)據(jù)中心研發(fā)總監(jiān),曾就職于上海市房地產(chǎn)科學(xué)研究院。本文原載《國際城市規(guī)劃》2016年第6期,原標(biāo)題為《英國住房政策階段性演進(jìn)評(píng)析:對上海住房的啟示》,經(jīng)編輯刪減,由作者授權(quán)轉(zhuǎn)載。實(shí)習(xí)生羅嘉彧對此文整理做出了貢獻(xiàn)。)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司