- +1

弗利爾美術(shù)館新展,帶你看全世界的獵鷹文化

澎湃新聞記者 錢成熙 綜合編譯

“老夫聊發(fā)少年狂,左牽黃,右擎蒼,錦帽貂裘,千騎卷平岡。 ”

蘇軾在這首《江城子·密州出獵》的開頭描述的狩獵場景,可以說是膾炙人口。我們仿佛能見到意氣風發(fā)的蘇東坡,左手牽著獵犬,右臂上停著一只英俊的獵鷹,頭戴錦帽,身披貂裘的樣子,盡管一千年歲月逝去,這個場景在詩句中依然栩栩如生。

獵鷹是獵人的好伙伴,不止在中國,從古埃及、西亞到拜占庭,處處都可以見到它們的矯健身影。歷史學家認為,人類使用獵鷹的歷史可以追溯到公元前2000年。對于獵鷹活動的起源地,學者們存在分歧,有些人認為它始于古代美索不達米亞,另一些人則認為它來自古代伊朗。

1830年代一幅印度細密畫,記錄了獵鷹攻擊獵物時的場景

可以肯定的是,到了倭馬亞王朝在大馬士革建立的第一個伊斯蘭王朝時(約661-750年),獵鷹已經(jīng)成為當?shù)亟y(tǒng)治者們的常見生活方式。接著,它從敘利亞一路向西傳播,穿過伊斯蘭世界,到達拜占庭,甚至還影響到了歐洲的王室。向東則最遠傳到中國。

除了像蘇軾這樣的詩人們用詩歌記錄下狩獵中的獵鷹,其他藝術(shù)家也樂意捕捉它們的英姿,從繪畫到雕刻,凡有獵鷹出現(xiàn)的地方,便有它們的形象。美國弗里爾美術(shù)館剛剛舉辦的新展覽“獵鷹,狩獵的藝術(shù)”,便從藝術(shù)作品的角度,挖掘了獵鷹在世界各地的不同文明中的形象和意義。展品跨越數(shù)千年時間,從公元前7世紀繪有獵鷹的埃及石灰石雕刻,到18世紀早期的印度細密畫。展品中還有兩幅來自明朝的卷軸。

美術(shù)館負責古代近東事務(wù)的助理館長安東涅塔·卡坦扎里提說,在擁有獵鷹文化的國家,獵鷹與其說是人類打獵的工具,不如說是因其巨大的翅膀和力量而成了崇拜的對象。

“它們在古代文化中具有非常重要的象征意義和宗教意義,”他補充說,“古埃及人把鳥看作是在天空中飛翔的強者,它們張開的翅膀象征著對王國的保護。”

展覽中最大的兩件展品是一對來自托勒密王朝(公元前305年至30年)的雕像,高近兩英尺,它頭上理應(yīng)戴有冠冕。卡坦扎里提解釋道:“我們之所以知道這一點,是因為我們在埃德富神廟中也有也發(fā)現(xiàn)了類似的神廟,那是一座供奉荷魯斯的神廟,它頭上戴有象征權(quán)力的冠冕。”

荷魯斯雕像

作為古埃及最重要的神靈之一,荷魯斯被描繪成一個長著獵鷹頭的人,或者是獵鷹本身,它在珠寶和浮雕中非常常見,本身也是一個象形文字符號。

“它在象形文字、雕塑和繪畫中都很常見。在古埃及,獵鷹確實隨處可見,”卡坦扎尼提說,“而且,根據(jù)它們的藝術(shù)表現(xiàn)方式,或在葬俗中的使用,例如護身符,它們還有不同的含義。”

1906年至1909年,查爾斯·朗·弗利爾在埃及旅行時收集了許多文物。后來,它們都被捐贈給了他創(chuàng)辦的弗利爾美術(shù)館。此次展覽中的一件展品表現(xiàn)的是一只獵鷹站在一個小神龕形狀的棺材上。另一件玻璃鑲嵌制品中則出現(xiàn)了荷魯斯的四個兒子之一,長著鷹頭的凱布山納夫。

在古代的伊斯蘭宮廷,打獵是統(tǒng)治者在和平年代炫耀和磨練武力的方式之一,可以被許多人觀賞,還能被描繪在藝術(shù)作品中。然而,除了王室成員,很少有普通人能參與這種打獵活動,因為它非常昂貴。

“獵鷹是一種高度專業(yè)化的技能,”博物館館長馬蘇米·法哈德說,“它相當昂貴,而且非常耗費時間。即使在今天,一頭訓練有素的獵鷹也能賣到幾十萬美元。”

伊朗薩法維王朝的作品,兩名獵人帶著獵鷹捕獵,約1640年

而在我國,一方面,獵鷹是皇權(quán)的象征,意味著戰(zhàn)爭的勝利與凱旋;另一方面,它象征雄壯崇高之美,比喻君子博大的胸襟與無所畏懼的氣概。杜甫有詠鷹詩,其中寫道:殊姿各獨立,清絕心有向,疾禁千里馬,氣敵萬人將。

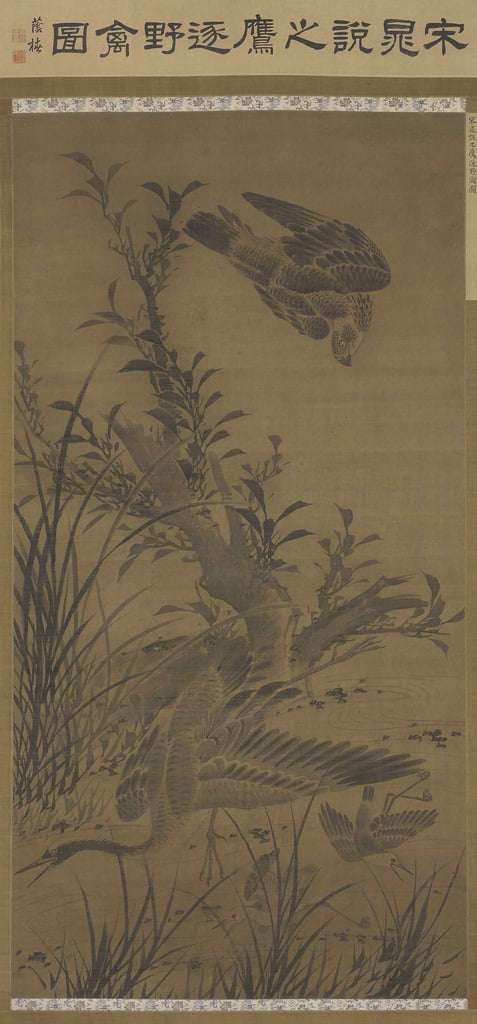

我國古畫中的鷹,常常表現(xiàn)它在捕獵中的瞬間,鷹虎視眈眈地注視著畫面下方的驚慌而逃的獵物,畫面生動且富有緊迫感,如李迪《楓鷹雉雞圖》、南宋 · 佚名的《隼擊圖》等。此次弗利爾美術(shù)館的展覽中,便有一幅傳為北宋晁說之所作《鷹逐野禽圖》(弗利爾美術(shù)館定為明代作品),它所描繪的正是獵鷹在準備攻擊一只正在逃跑的水禽的瞬間。

《鷹逐野禽圖》

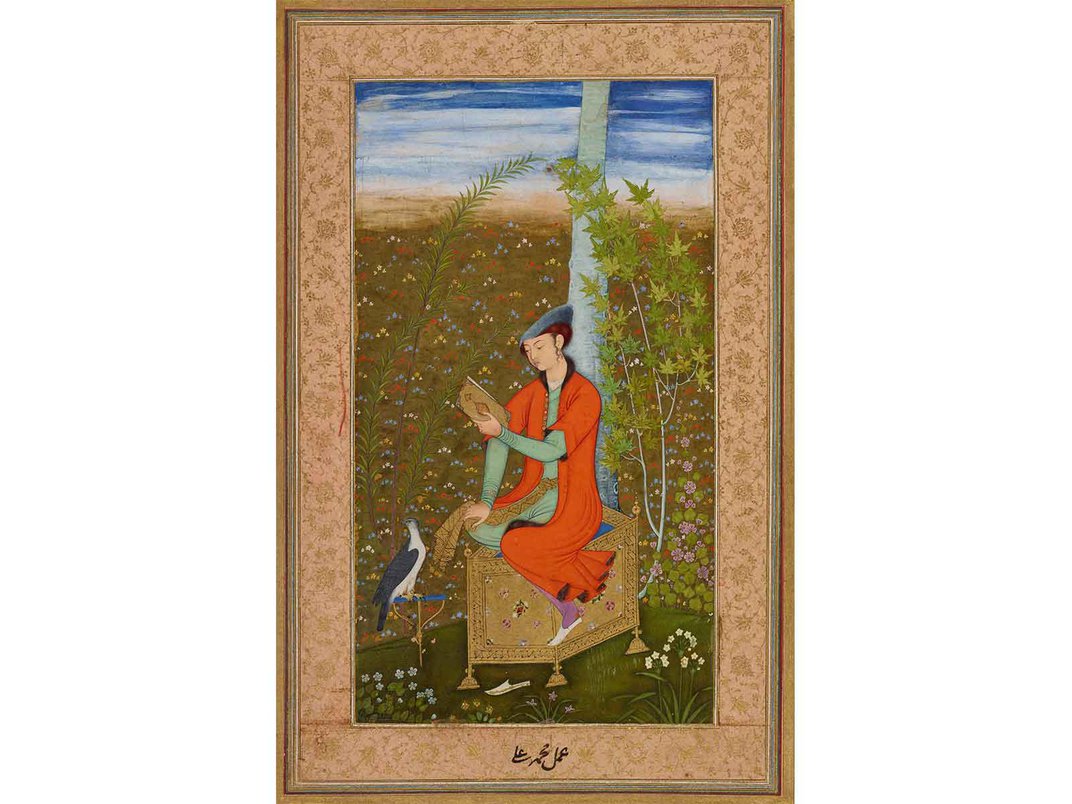

由于需要時間相當長和復(fù)雜的訓練,獵鷹和它的主人之間也往往能建立起親密的聯(lián)系。因此,獵鷹出現(xiàn)的畫面并不全然都在捕獵之中。在大約繪制于1630年的印度細密畫《一個青年在讀書》中,便描繪了一個安靜的場景:一位年輕人正在閱讀,而他的獵鷹則棲息在旁,眼望遠方。

《一個青年在讀書》

展覽中的另一幅中國作品也是如此,在這幅托名于趙孟頫的《韃靼人架鷹圖》中,一名韃靼騎士所騎的馬兒正在悠閑吃草,而他的鷹則棲息在他的手臂上,和主人一同眺望。

傳趙孟頫作《韃靼人架鷹圖》

展覽將持續(xù)到2022年7月17日。

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司