- +1

李公明︱一周書記:“幫忙施散幾杯涼茶”……而已

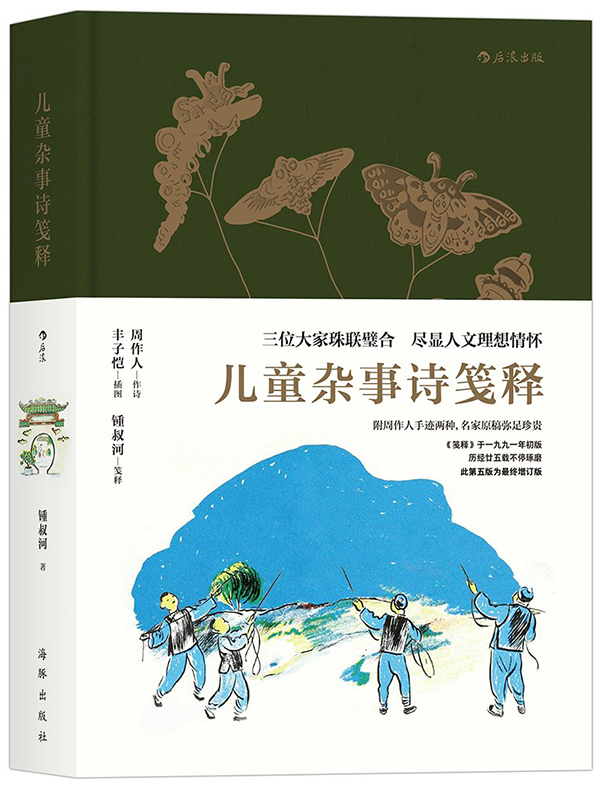

周作人《兒童雜事詩》作于1947至1948年間,1950年2月起在上海《亦報》連載。甲編“兒童生活詩”以時節為序寫兒童生活及民俗風情;乙編“兒童故事詩”講述古今中外人物故事,有知識性及趣味性;丙編“兒童生活詩補”談故事、玩物、動物、食物等,更加趣味橫生。但是由于時代變化與區域文化差異等因素,今天讀者對詩中非常豐富的時節民俗、兒童游戲、生活習俗、詩文典故等難免時有隔膜無知之感,影響了對原詩的解讀。

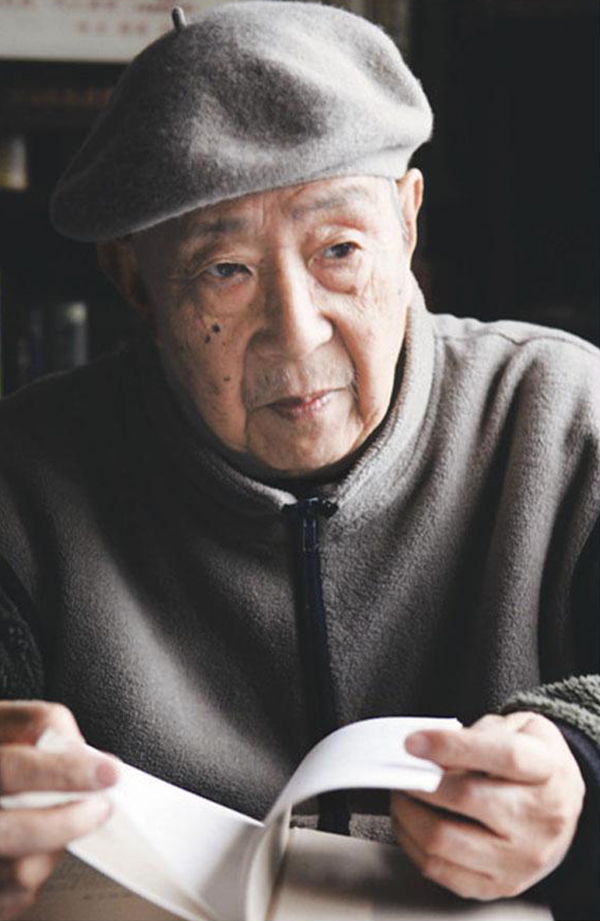

為此,當代著名學者、出版家鍾叔河先生自1989年秋冬之際發愿作《兒童雜事詩箋釋》,自周氏數百萬言著述而旁至鄉邦文獻、正史雜書、筆記信札、坊間言談等,無不刻意搜求采輯,從民俗風土、名物勘對、時代情境、作者本懷等多方面箋釋,旁征博引,洵為釋疑解惑、內外會通之作。《箋釋》自1990年初版至今二十余年間,前后五次修訂,以今年初海豚出版社推出“最終增訂版”(2017年2月)而畢其功。捧讀再三,在領會周氏原作之童心鄉趣之外,更有感于鍾先生箋釋之別開生面,及字里行間所寄托之懷抱心曲。

據“新版說明”,“此新版箋釋增訂尤多”,除了訂正初版箋釋之誤(如“淡竹葉”等)外,每則箋釋文字從初版的三百五十字增至千字;圖文版式也有很大改動,一是按《亦報》原圖原大復制,二是書后附周作人1950年2月、1966年8月兩輯自抄本手跡,彌足珍貴。說到初版“淡竹葉”之誤,亦可見箋釋中所遇地方風俗之異所造成的誤讀實所難免。此新版箋釋勘誤曰:“淡竹葉并非淡竹之葉,而是另外一種不同的植物。.....根本不會發筍。”其實,作為廣州人大都知道在廣東涼茶中常有的淡竹葉就是一種草藥,自然不會有“發筍”之想。

關于豐子愷為周氏兒童詩配圖的因緣,坊間有此一說:《亦報》創刊人唐大郎在《兒童雜事詩》連載之前,特意約請已移居上海的豐子愷為之配圖,豐慨然允諾。但是,查《豐子愷年譜長編》(陳星撰著,中國社會科學出版社,2014年)并無記約稿之事,僅在“1950年”條提到一句:“3月至5月,在(上海)《亦報》為周作人《兒童雜事詩》配圖69幅。”(591頁,按,3月應為2月23日)。而澳大利亞學者白杰明(G.R.Barmé)在《藝術的逃難:豐子愷傳》(賀宏亮譯,浙江人民出版社,2015年)中先說豐子愷為周詩配圖的“緣由不詳”,但后來又說可能因為周氏很欣賞豐子愷的藝術風格而“向其尋求幫助”(287頁),當然未可為據。

自從1963年周作人致鮑耀明的信公開發表之后,關于周、豐詩畫是否“珠聯璧合”便成了研究者感興趣的一個話題。《箋釋》對此也沒有回避,早在“初版前言”中即認為“豐畫未必盡嗛周氏之意”,而在最終修訂版中則先述“周作人一直喜歡竹久夢二,亦曾對豐子愷的漫畫感到興趣”,然后直書1963年4月4日周作人給鮑耀明信中的這一段:“豐君的畫,我向來不甚贊成,形似學竹久夢二者,但……不懂‘滑稽’趣味,殆所謂海派者”,并說“插畫中可取者也不多”。繼而指出:“前后態度不同,恐與周氏后來對‘海派’的惡感不無關系。”(112頁)所引、所論均出之以寬厚之心,皆平實中肯。

我們知道,周作人對豐子愷配圖表示不滿并非一次,幾年前有拍賣行拍賣周作人于1957-1966年致鄭子瑜信札八十四通,據陳子善教授介紹,在與鄭子瑜的通信中周氏對豐子愷配圖“頗有微詞”。由于這批信札至今未正式出版,特致電子善兄請教是否記得“頗有微詞”的具體內容,可惜他也不記得了,但他說該信先于給鮑耀明的那封信。一再“微詞”,說明周氏內心確實有點耿耿于懷。在坊間對這個問題多有說法,有些說配圖之事未先征求周作人意見、《亦報》發表時豐子愷配圖所占版面遠大于周作人的詩而給人以詩配畫之感、1950年之后的地位落差也使周氏心態失衡等等。其中亦有失實之言,如版面大小之異,僅從1950年2月23日“兒童雜事詩”首刊于《亦報》的版面(見《箋釋》卷首)即可見差異不大。早在1939年12月,周作人對豐子愷《漫畫阿Q正傳》就感到很不滿意,認為不如蔣兆和畫得好,并在媒體上撰文說:“豐君的畫從前似出于竹久夢二,后來漸益浮滑。”似乎這是引發后來對配圖不甚滿意的遠因。

鍾叔河先生對豐子愷繪畫自有其深刻體察與高度評價,多年前曾在文章中說:“豐氏之畫有如其文,亦如其人,平淡而不掩溫腴,拙訥而內涵智慧,在天真爛漫的童心中,含蓄著對過去、現在和未來世的深刻的同情和理解。”(《中國文化》1989年第一期)但在《箋釋》中對豐子愷配圖的評述卻無護短之嫌,而是客觀地作出如實分析。他指出豐子愷配圖的確時有違背原詩內容之處,例如“乙之四陶淵明責子”,箋釋據周氏相關言述而論其詩本意為“嘉孺子”,以“慈祥戲謔”的態度出之。那么,“從這個意義上看,豐氏的插圖似不太理想,坐在一旁‘且進杯中物’的父親神氣雖還慈祥,戲謔的空氣卻感覺不到……”(100頁)

而對為“乙二十陳授衣”所配的《拋堶》這幅插圖,“我看也是畫得最好,因其主意即畫兒嬉,不是古詩今畫,也不是圖寫故事。乙十八捉迷藏那幅也是一樣,不過往公園水面投擲瓦石早被禁止,適于‘打漂漂’的小青瓦片亦已絕跡,所以更加難得。兒童游戲是民眾生活的一部分,最能反映當時當地人的笑貌風情,記錄社會風俗亦即活的文化的流轉變遷,詩人和畫家卻多半仍然看不上眼,《拋堶》這樣的圖畫如今已難見到了,豐氏原作亦不知尚在人間否,思之惘然”(148頁)。翻檢《兒童雜事詩》所有配圖,這兩幅兒嬉圖確實是天真爛漫、無拘無束,鍾老先生欣然會心于此,或可略抒憂懷矣。

延伸閱讀:

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司