- +1

崇明島:荒灘上的詩(shī)意 | 滬江游蹤1

一千多年前的上海只有東部地區(qū)有一些海灘邊的漁村,而今天上海已是全國(guó)最大的城市和國(guó)際性大都市。滄海桑田,上海從海濱漁村發(fā)展成為現(xiàn)代化大城市,反映了上海的歷史變遷。上海又一是個(gè)如詩(shī)如畫、有著江南田園美景的城市。1840年后,隨著國(guó)門打開,上海的面貌也發(fā)生了變遷,田園般的寧?kù)o被打破。新中國(guó)成立后,中國(guó)共產(chǎn)黨在領(lǐng)導(dǎo)社會(huì)主義建設(shè)時(shí),非常注意環(huán)境保護(hù)和綜合治理環(huán)境污染。特別是在中國(guó)最大的工業(yè)城市上海,改革開放以來,政府不斷地投入巨資,治理黃浦江和蘇州河,近年來已見成效 :上海天藍(lán)了,山青了,水綠了,許多島嶼飛鳥翔集,瓜果飄香,成了人們休閑游玩的好去處。如今,我們需要一個(gè)現(xiàn)代化的上海,更需要一個(gè)人與自然和諧的美麗上海。《滬江游蹤—海天之間的上海風(fēng)景》既講述了上海山水島嶼的地情知識(shí),又涉及上海人早期旅游的故事,對(duì)上海的自然和人文地理多有涉及。

三十多年前,在長(zhǎng)江入海口崇明島最東端的海灘上,萬頭攢動(dòng),人群像密集的螞蟻在茫茫灘涂上來回奔忙。這是在圍墾,是人類向江海要田,是人為的滄海桑田。被圍墾的海灘叫“東望沙”,紛亂的腳步聲驅(qū)逐了千萬年的寂靜。當(dāng)時(shí),我剛剛從上海市區(qū)“插隊(duì)落戶”到崇明島,在圍墾東望沙的人海中,也有我年輕瘦弱的身影。我們用肩膀、扁擔(dān)、鐵鍬和籮筐,筑起了一條長(zhǎng)堤。咸澀的海水被擋在了長(zhǎng)堤之外,昔日的海灘,就成了等待開墾的農(nóng)田。

圍墾生活是艱苦的。那是深秋時(shí)分,天已經(jīng)很冷,穿著套鞋在海灘上挑泥,很快套鞋就被泥濘中的蘆根戳破,于是大家索性赤著腳干。我的腳不像農(nóng)民們那樣布滿老繭,經(jīng)常被蘆根戳得鮮血淋漓,只能咬著牙一聲不吭繼續(xù)干,海灘上留下了圍墾者的汗和血。白天在海灘上挑泥筑堤,晚上就睡在海灘邊的蘆葦棚里。十幾個(gè)人擠在一個(gè)又低又矮的小蘆葦棚里,潮濕的地上鋪一塊塑料布,再鋪一些稻草,就是我們的床。不過,因?yàn)閯诶郏3J堑诡^便睡,睡得昏昏沉沉,連做夢(mèng)的力氣也沒有。有一次半夜里突然下起大雨,簡(jiǎn)陋的蘆棚根本無法擋住風(fēng)雨,雨水從四面八方滲進(jìn)來,流進(jìn)來,灌進(jìn)來,很快我們就睡在泥漿水中了,衣服、被褥全被淋得濕透。大家只能在風(fēng)雨中擠在一起,冷得瑟瑟發(fā)抖。第二天早晨雨停了,所有人都穿著濕漉漉的

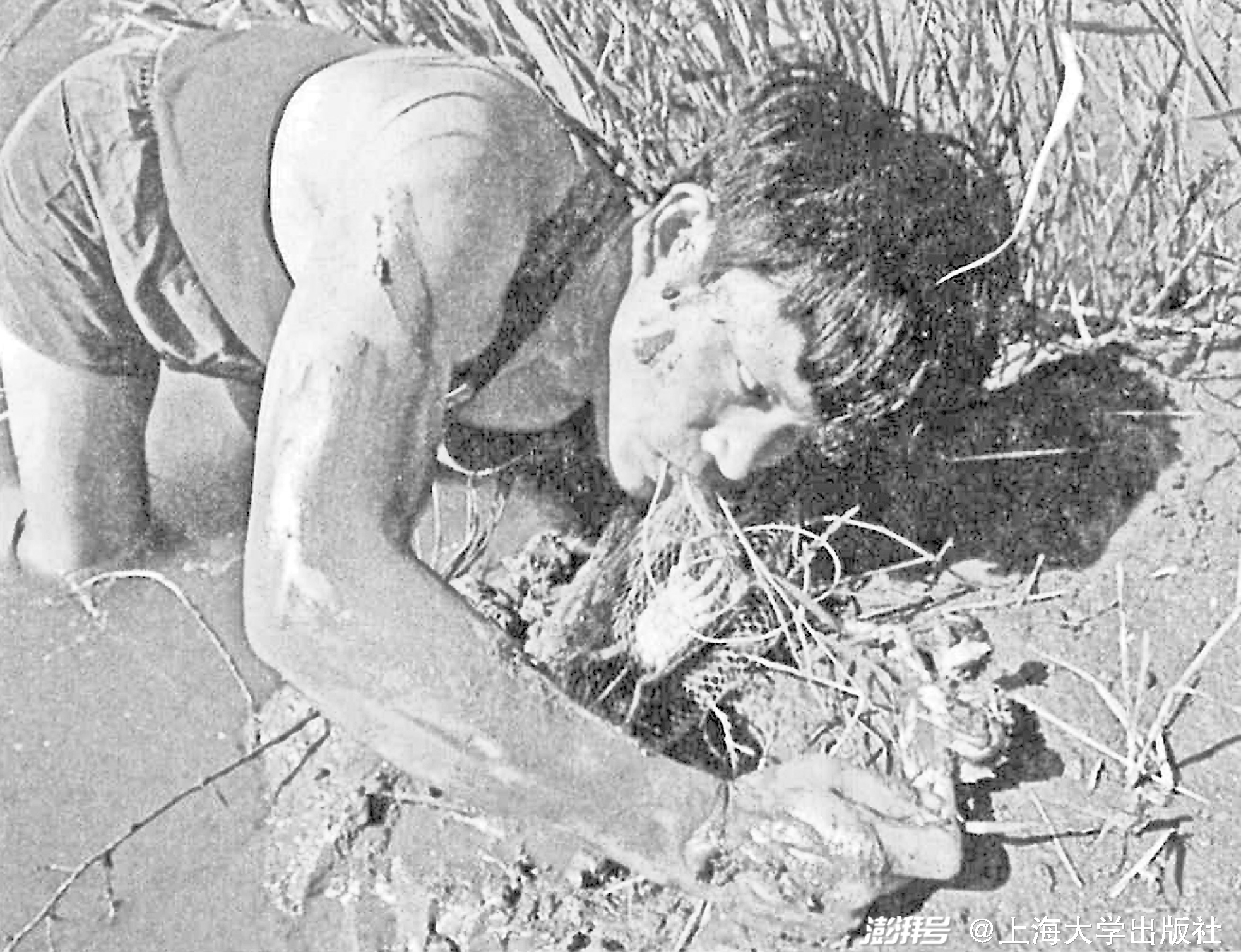

捉蟹樂

衣褲,帶著鐵鍬泥筐,又到海灘上干開了。白天干活之余,也有令人愉快的記憶。使我難忘的是這里的鳥,鷺鷥、野鴨、蘆雁、天鵝,還有很多我叫不出名字的候鳥,在離工地不太遠(yuǎn)的海灘和蘆葦叢中飛旋、踱步、鳴唱,向我展示著奇妙的天籟之聲。不過這些飛禽必須小心,在圍墾者饑餓的目光中,它們隨時(shí)都可能成為盤中美餐。人們沒有獵槍,但有時(shí)會(huì)用毒藥來對(duì)付這些自由的飛禽。如果看到海灘上有死去的飛禽,那十有八九是吃了人們下的毒藥。海灘邊的一些水洼和蘆叢中,有很多螃蟹。收工后,我和幾個(gè)年輕人曾經(jīng)抓到一大盆螃蟹,晚飯之后,生起火來將螃蟹煮熟,就著月光美餐一頓。那時(shí)工地上基本吃素,沒有葷菜,除了吃完飯以后的一兩個(gè)小時(shí)內(nèi),大部分時(shí)間都是饑腸轆轆的感覺,月光下那一頓螃蟹大餐,實(shí)在是難以形容的美妙。

圍墾結(jié)束之后,東望沙很快就變得一片沉寂。被圍進(jìn)堤岸內(nèi)的大片土地都是鹽堿地,無法種植莊稼,連蘆葦也長(zhǎng)得稀稀拉拉。為了沖淡土地中的鹽堿,人們便在這些土地上放淡水養(yǎng)魚。養(yǎng)魚,自然用不到很多人力,只要幾個(gè)老弱者就行了。我于是被留了下來,和幾個(gè)老人一起看管魚塘。也許這種孤獨(dú)寂寞的生活會(huì)使很多人厭倦,然而我卻在那里度過了很有詩(shī)意的一年。

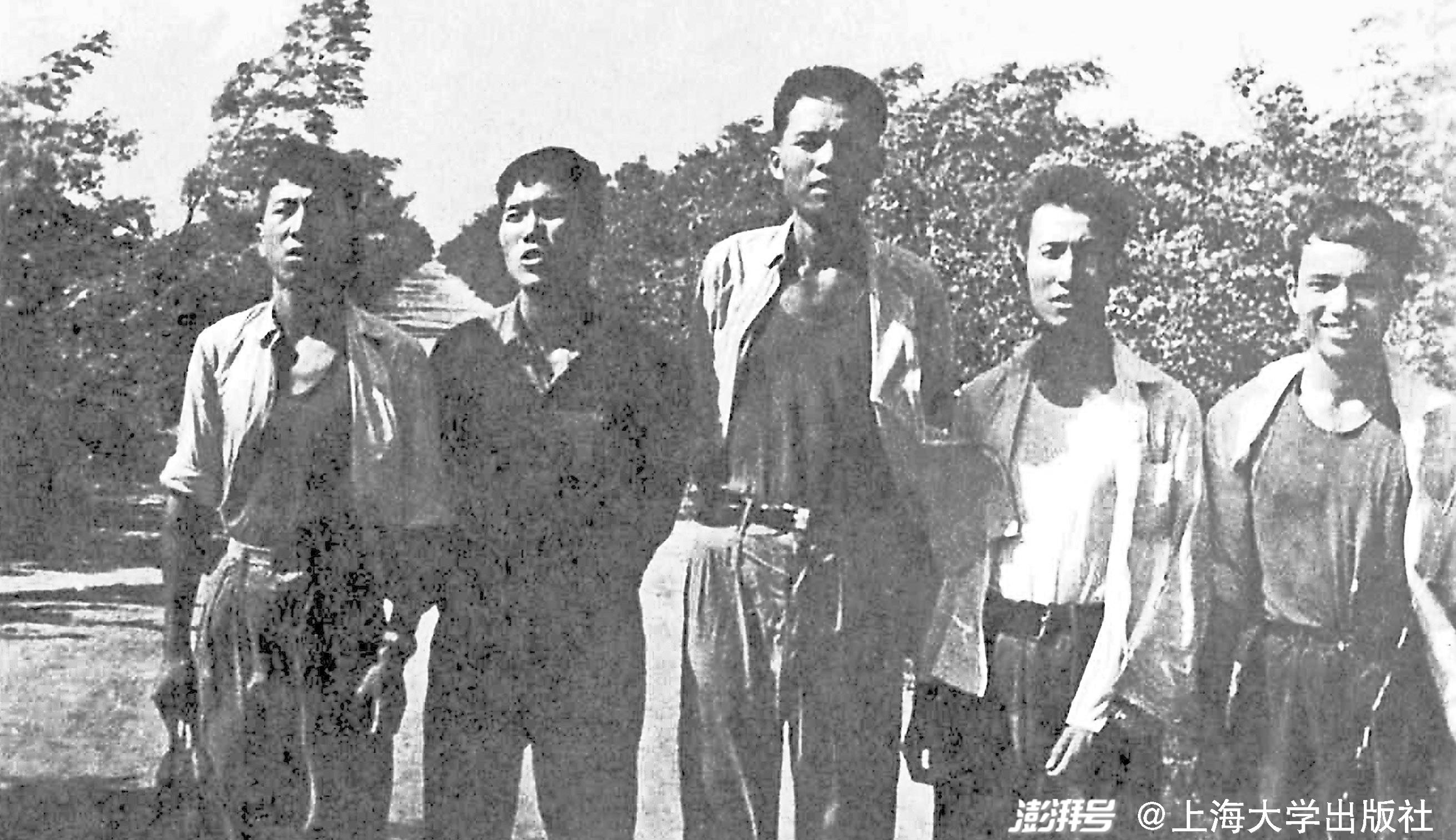

在崇明插隊(duì)勞動(dòng)的趙麗宏(左二)

那時(shí),墾區(qū)還沒有電燈,每天晚上,我就在油燈下看書寫作。沒有星月或陰晦的夜晚,出門伸手不見五指,這是世界上最安靜的讀書環(huán)境,沒有人打擾,沒有任何噪聲,從蘆葦棚的窗洞外,傳來海風(fēng)的呼嘯和海浪的嘆息,還有鷗鳥和野鴨的鳴叫。在這些天籟的伴奏中讀書寫作,思想自由得就像在夜空里飛舞的螢火蟲,盡管面對(duì)著無窮無盡的黑暗,但我常常為自己的思索和想象能在黑暗中發(fā)出一星半點(diǎn)晶瑩的微光而欣喜不已。

令我難忘的還有那些和我朝夕相處的老人。老人們像對(duì)待自己的孩子一樣對(duì)待我。見我常常讀書寫字,他們便對(duì)我生出幾分敬重。在下雨沒有活干的時(shí)候,我喜歡和他們聊天,聽他們講各種各樣的故事,講他們年輕時(shí)的經(jīng)歷,也講流傳在鄉(xiāng)間的神話和“鬼話”。他們的故事,比他們臉上的皺紋還要多。有一位80歲的老人,中文大字不識(shí)一個(gè),卻會(huì)寫一手漂亮的英文,于是,便引出一段頗有傳奇色彩的獨(dú)特經(jīng)歷,使我忍不住在把他的故事寫進(jìn)了我的筆記。我愛

寧?kù)o遼闊的荒灘

聽這些老人講故事,這些老人也樂于把他們的故事告訴我,因?yàn)椴⒉皇墙?jīng)常會(huì)有年輕人這樣興致勃勃地認(rèn)真聽他們講述。他們的故事,有很多后來寫進(jìn)了我的散文,可惜的是我無法讀給他們聽了。這些老人,現(xiàn)在都已經(jīng)離開了人間。

墾區(qū)除了魚塘和一些呈病態(tài)的稻田,其余就是大片白茫茫的鹽堿灘,鹽堿灘上的景色確實(shí)很荒涼。但荒灘上并非寸草不生,那里的植物,除了稀疏的小蘆葦,還有一種奇怪的野草,因?yàn)殚L(zhǎng)在鹽堿灘上,人們便叫它們鹽堿草。這是一種生命力極為頑強(qiáng)的野草,雖然沒有闊大的綠葉,卻以無數(shù)細(xì)小而多汁的綠葉展現(xiàn)出蓬勃的生機(jī)。初春,是鹽堿草開花的時(shí)節(jié),一片又一片雪青色的小花把鹽堿灘點(diǎn)綴得春意盎然。這些開在鹽堿灘上的小花,還引來了無數(shù)蜜蜂。在開著野花的荒灘上散步,聽蜜蜂在耳邊嗡嗡鳴唱,我的心里很自然地涌出謳歌春天的詩(shī)句來。

在荒灘上,大自然不失時(shí)機(jī)地向我展現(xiàn)了她美妙的容顏。最使我激動(dòng)不已的是在海邊欣賞日出。在城市里,永遠(yuǎn)看不到這樣激動(dòng)人心的瑰麗景象。早晨,站在堤岸上看燦爛的云霞在東方變化萬狀,看血紅的旭日從海天之間噴薄而出,我總是如癡如醉,思緒在輝煌的天地中高飛遠(yuǎn)翔。這是生命的洗禮,是光明驅(qū)逐黑暗的象征。在朝霞翻卷的一瞬間,荒涼似乎不復(fù)存在,所有陰郁晦暗的日子也都隨著新生的太陽煙消云散了……

最近幾年,我曾經(jīng)好幾次回崇明島,也重訪了我參加過圍墾的東望沙。當(dāng)年流汗流血的艱辛,已經(jīng)了無痕跡。海灘又向東方延伸,長(zhǎng)出了新的土地。現(xiàn)在,這里是一片遼闊的自然保護(hù)區(qū),人們來這里,是為了看那些野生的飛禽,看它們?cè)谒熘g自由翔舞。這是崇明島吸引八方游人的重要景點(diǎn)。站在海灘邊的瞭望臺(tái)上,看著那一眼望不到盡頭的蘆蕩,聽著鷗鳥的鳴唱,三十多年前圍墾的景象又依稀出現(xiàn)在我的眼前。

本文摘自《滬江游蹤:海天之間的上海風(fēng)景》,上海大學(xué)出版社2021年12月版。

目錄

1/ 黃浦江的故事

? 12/ 上海第一湖:淀山湖

? 19/ 一城繁華半江河—上海的河

? 24/ 話說上海的島嶼

? 34/ 崇明島:荒灘上的詩(shī)意

? 39/ 崇明島的燦爛明天

? 44/ 杭州灣畔看洋山

? 50/ 緣結(jié)洋山島

? 58/ 神奇的金山三島

? 67/ 黃浦江整治中的復(fù)興島和老鼠沙

? 76/ 九峰三泖太陽島

? 82/ 上海福泉山遺址覽記

? 90/ 松江九峰秀出海上

? 99/ 佘山:從皇家獵場(chǎng)到國(guó)家森林公園

107/ 金鰲鏡影山光秀

113/ 清江一曲說安亭

121/ 騎著摩托車游覽朱家角

127/ 淀山湖畔“三姐妹”

133/ 江南橋鄉(xiāng)金澤鎮(zhèn)

143/ 物阜民豐三林塘

151/ 真如:都市里的古鎮(zhèn)

162/ 金山嘴:上海最后的漁村

170/ 一湖三鎮(zhèn):名動(dòng)海內(nèi)外的江南明珠

178/ 外灘公園:見證中國(guó)人的屈辱史

186/ 虹口公園百年風(fēng)雨錄

195/ 復(fù)興公園百年滄桑

205/ 宋公園今昔

213/ 動(dòng)物園與植物園

218/ 上海第一座兒童公園—昆山公園

223/ 稻谷飄香的農(nóng)業(yè)園林

229/ 豫園春秋

238/ 朱家角有座課植園

246/ 梓園風(fēng)雨

253/ 半淞園夢(mèng)尋

260/ 愚園舊夢(mèng)錄

266/ 黃家花園大亨夢(mèng)

274/ 黃浦側(cè)畔的沈家花園和半淞園

286/ 綠竹猗猗話猗園

294/ 閑話秋霞圃

301/ 五“龍”戲珠匯龍?zhí)?/p>

306/ “淞波一曲”三名園

311/ 松江三古園

316/ 上海的橋

321/ 漫步滬郊訪名橋

330/ 閔行古跡話滄桑

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司