- +1

他寫了一本“世界上最危險的書” | 喬伊斯誕辰140周年

題圖:

2月2日是愛爾蘭作家、詩人詹姆斯·喬伊斯(James Joyce,1882-1941)誕辰140周年。喬伊斯是二十世紀最偉大的作家之一,后現代文學的奠基者之一,其作品及“意識流”思想對世界文壇影響巨大。

喬伊斯1920年起定居巴黎。其一生顛沛流離,輾轉于歐洲各地,靠教授英語和寫作糊口。他的主要作品包括:短篇小說集《都柏林人》,描寫下層市民的日常生活,顯示社會環(huán)境對人的理想和希望的毀滅;自傳體小說《青年藝術家的自畫像》以大量內心獨白描述人物心理及其周圍世界;代表作長篇小說《尤利西斯》表現現代社會中人的孤獨與悲觀;后期作品長篇小說《芬尼根的守靈夜》借用夢境表達對人類的存在和命運的終極思考,語言極為晦澀難懂。

關于喬伊斯

文 | 戴從容

來源 | 中國畫報出版社

01

1882年2月2日,20世紀最重要的英語小說家詹姆斯·喬伊斯在愛爾蘭首府都柏林市南郊拉斯加一戶市民家庭誕生了。他的生日恰逢天主教圣燭節(jié),又是民間的土撥鼠日。圣燭節(jié)是紀念耶穌基督誕生40天后被圣母瑪利亞帶入圣殿,獻給上帝。根據民間傳說,這一天土撥鼠會從越冬的洞里出來,之后是否回洞睡覺,預示著春天是否提前降臨。

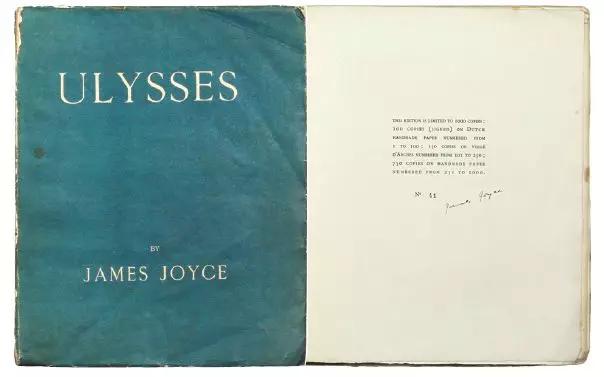

1922年莎士比亞書店出版《尤利西斯》時,喬伊斯堅持克服一切困難也要在2月2日出版,正是出于對自己生日的神秘力量的堅信。

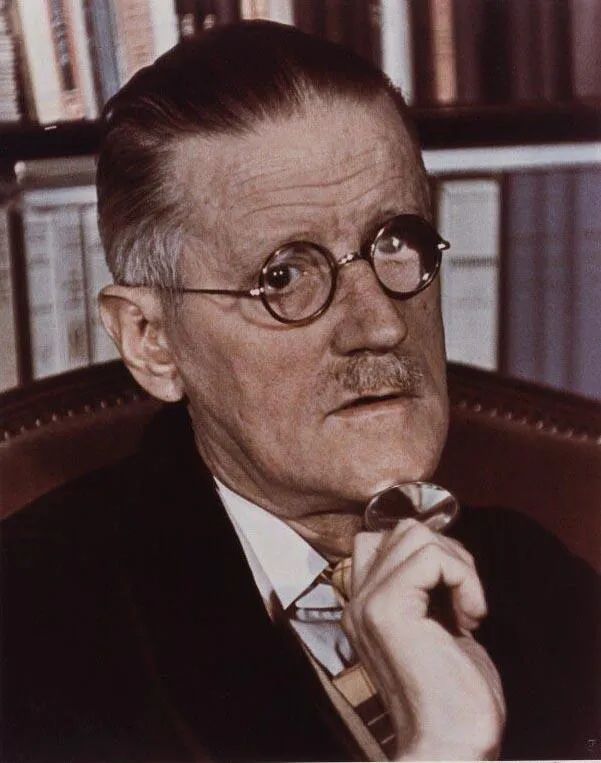

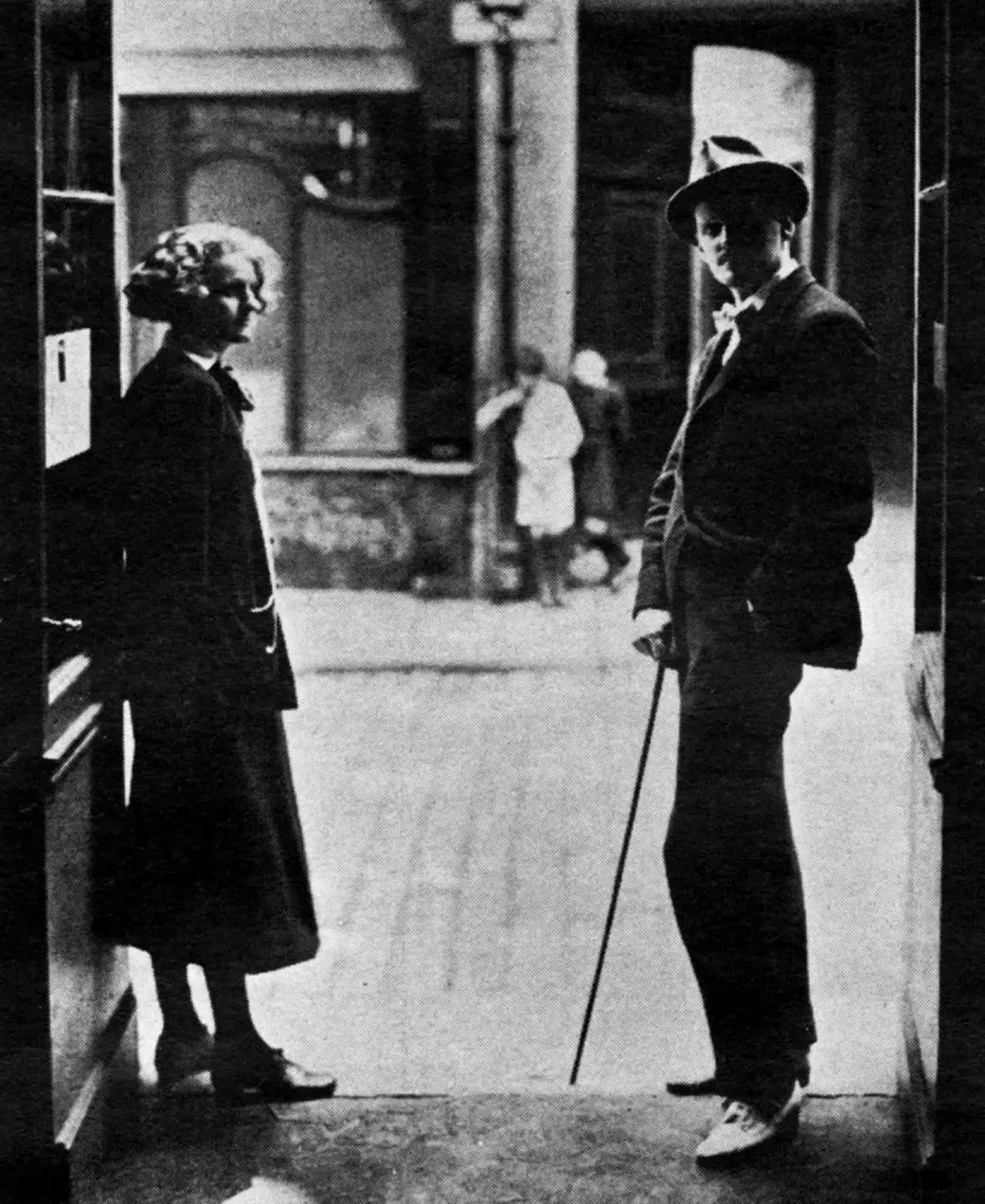

詹姆斯·喬伊斯 攝影師貝倫妮絲·阿博特

02

喬伊斯出生在天主教家庭,即便成年后很少再去教堂,心里依然有著對超驗力量的疑懼。即使成年后,電閃雷鳴時他也會臉色發(fā)白,渾身顫抖。據說這一恐懼來自他的家庭教師康韋太太,她常給喬伊斯描繪世界末日的恐怖,并且每當閃電劃過,她就讓喬伊斯一邊在胸口畫十字,一邊祈禱耶穌用雷電劈死所有人。

喬伊斯后來在《一個青年藝術家的畫像》中描寫過神父對煉獄的生動描繪。有人對喬伊斯的恐懼不以為然時,喬伊斯回答說“你是沒有在天主教統治下的愛爾蘭長大啊”。

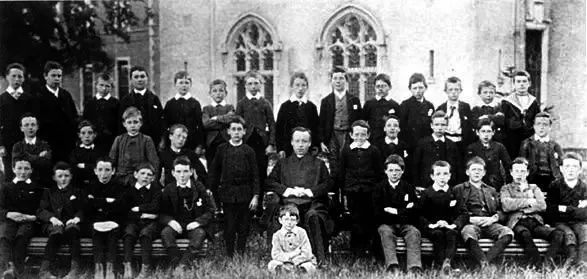

喬伊斯在克朗高士森林公學(第一排中間)

03

喬伊斯的父親約翰·喬伊斯風流倜儻、詼諧機智,極具口才和表演才能,每次酒吧聚飲他都成為眾人矚目的明星,《尤利西斯》第十一章就描寫了以他為原型的西蒙·迪達勒斯如何獨享女服務員的青睞,并在眾人的歡呼中一展歌喉。

喬伊斯也憑著一副繼承父親的嗓子拿過歌唱比賽第三名,之所以沒有拿到第一是因為他不識譜。他的最后一部小說《芬尼根的守靈夜》更被稱為是用來聽的而不是用來看的。喬伊斯的妻子諾拉至死都認為如果喬伊斯當歌唱家而不是作家,日子會更好過一些。

喬伊斯的父親約翰·喬伊斯

04

喬伊斯早年雖然孤傲叛逆,但性格中一直隱含著從父親那里繼承的喜劇天分,他甚至曾自稱“愛爾蘭小丑”,也正是對生命中喜劇一面的理解和接受,使得喬伊斯的《尤利西斯》和《芬尼根的守靈夜》呈現出其前期作品所沒有的生命的厚度和廣度。喬伊斯曾說,“《尤利西斯》的幽默是他(指約翰·喬伊斯)的幽默,里面的人物是他的朋友,可以說這本書寫的就是他”。

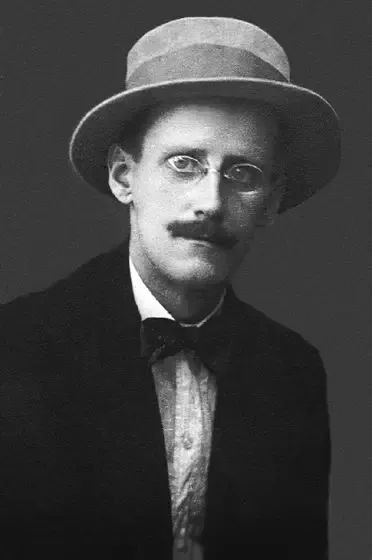

1915年,詹姆斯·喬伊斯 by Alex Ehrenzweig

05

喬伊斯的母親瑪麗是虔誠的信徒,懷過13個孩子,活下來10個。孩子生完,家產也因為十多次的搬家和抵押所剩無幾。在生活的重壓下44歲就罹病去世了。

喬伊斯在給諾拉的信中說:“我從心中摒棄這整個社會結構;基督教,還有家庭、公認的各種道德準則、當前社會的階層以及宗教信仰。我怎么能愛我的家!我不過是來自一個為遺傳下來的揮霍行為所毀壞的中產階級。我母親估計是被我父親、疾病以及歷年的苦惱折磨而死的。當我望向她躺在棺材里的那張臉時,我看到的是為癌癥所折磨的臉,那么灰暗。我知道我看到的是一個受害者的臉。”

06

喬伊斯大學畢業(yè)后打算去巴黎求學,離開前決定在都柏林的文學圈露露面,他半夜敲開喬治·拉塞爾的門,把自己的詩讀給拉塞爾聽,同時又說根本不在乎拉塞爾的看法。拉塞爾說喬伊斯的這些詩有意思,但也告訴喬伊斯“你的腦子還不夠混亂,所以無法創(chuàng)造一個世界”。

即便如此,拉塞爾還是向好幾個人推薦了他,其中包括當時愛爾蘭最著名的詩人葉芝。葉芝與喬伊斯相遇后,據葉芝說,喬伊斯對他說:“你太老了,我已經幫不了你了。”雖然這句話的可信度還有待確定,但喬伊斯確實對葉芝說,“我并未尊重你,因為畢竟你和我都會被遺忘”。

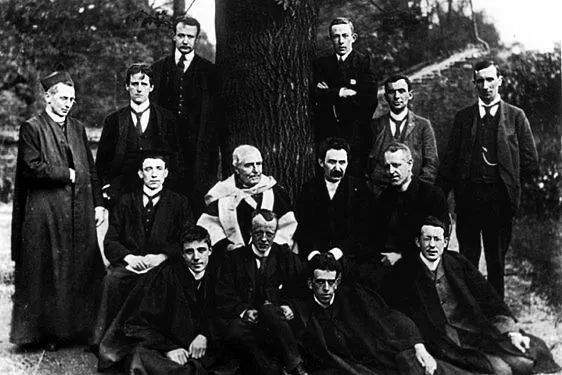

喬伊斯在都柏林大學時與同學的合影

07

喬伊斯把去巴黎留學之舉視為與壓抑癱瘓的都柏林社會的決裂,賦予它一種自我流亡的象征,對于喬伊斯來說,寫作同樣是一種獲得獨立和自由的自我流亡。

在都柏林這段時期,喬伊斯還遇到了他未來的妻子諾拉·巴納克爾。喬伊斯是在1904年6月10日散步的時候與諾拉偶遇的,諾拉當時是芬旅店的服務員。兩人本來約在6月14日見面,但諾拉沒有出現,于是喬伊斯又寫了一封信,改到了6月16日。后來喬伊斯通過把《尤利西斯》放在這一天,讓這一天成了文學史上最漫長的一天,也以“布盧姆日”這個名字被世界各地的喬伊斯愛好者們永遠地記起和紀念。諾拉來自愛爾蘭西部的高爾威,家境貧寒,她只在修女學校學過語法,寫信常不加標點,這讓喬伊斯在作品中把不加標點作為女性的特征之一。

1916年,諾拉·巴納克爾在蘇黎世

08

背叛是喬伊斯筆下最大的惡,他的作品也不厭其煩地描寫各種背叛:民族的、婚姻的、友誼的,以及歷史上的背叛者。喬伊斯的大學朋友文森特·考斯格雷夫謊稱當年諾拉與喬伊斯約會時,也同時與自己談戀愛。雖然后來證實了這是一場騙局,但這件事對喬伊斯觸動很大,被認為是喬伊斯在《尤利西斯》中描寫布盧姆的妻子與別人幽會的一大原因。

1923年,詹姆斯·喬伊斯在蘇塞克斯

09

由于喬伊斯認為宗教是人的精神的枷鎖,拒絕上教堂,所以他和諾拉20多年都沒有正式結婚。但兩人總體上情投意合,喬伊斯只在1918年末到1919年初追求過鄰居瑪莎·弗萊施曼,此人被認為是《尤利西斯》中向布盧姆賣弄風情的少女格蒂的原型,“瑪莎”這個名字則給了布盧姆書信往來的情人。

1931年,由于喬伊斯計劃移居英國,而根據英國法律,他與諾拉的這一事實婚姻是不被承認的,孩子們的國籍和遺產繼承也將出現問題。于是7月4日,也即喬伊斯父親的生日,喬伊斯與諾拉最終去倫敦戶籍登記所正式登記結婚。

詹姆斯·喬伊斯、諾拉·巴納克爾和他們的律師去登記結婚

10

創(chuàng)作《尤利西斯》期間,喬伊斯開始遭受青光眼的折磨,這更讓他覺得自己與大詩人荷馬有著相似之處。《尤利西斯》出版處處碰壁時,巴黎莎士比亞書店店主西爾維亞·比奇決定幫助它在法國出版,當時英國和美國都將它列入黃色書籍,保守動蕩的愛爾蘭雖然沒有官方查禁,但是不可能接受這樣的先鋒作品。

還沒正式出版《尤利西斯》就已經在法國文化界引起騷動,1933年,美國法官伍爾西宣布《尤利西斯》在美國解禁后,美國版《尤利西斯》一個星期就賣出了5000本,如今《尤利西斯》以每年10萬冊的銷量在世界各地出售。作品未出現前,為作品辯護的論文集已經出版,這在文學史上也是比較少見的。

1920年,詹姆斯·喬伊斯與西爾維亞·比奇在莎士比亞書店

附錄

《尤利西斯》:世界上最危險的書

凱文 · 伯明翰

原載《文匯讀書周報》

詹姆斯·喬伊斯的《尤利西斯》的問世過程可謂跌宕起伏,充滿驚險與戲劇性的突變。這本書是在作者罹患眼疾、生計無著的境況下陸續(xù)寫出的,還在雜志連載時,就引起激烈爭議。長達十年的時間里,擁有、售賣、宣傳這本書,在大部分英語國家都是非法的。而如今,幾乎所有的評論家都認為它是當之無愧的文學巨著。而它從地下到公開,從查禁到合法,從貶斥到贊譽的豹變,不啻為一段作家、出版人、盜版商、律師和法官共同參與的冒險旅程。

在雜志的連載引起激烈爭論

早在《尤利西斯》出版前幾年,喬伊斯作品中令人咋舌的內容就引起了爭議。我們如今將《尤利西斯》看成一本巨著,但最初它是以連載形式進入大眾視野的。它連載在紐約一份名為《小評論》的現代派雜志上,這份雜志是難得一見的華爾街資本與格林尼治村的波希米亞文人的聯合產物。《小評論》是瑪格麗特·安德森的勞動結晶。這位放浪不羈的芝加哥人與伴侶簡·希普搬進了格林尼治村,創(chuàng)辦了這樣一份致力于藝術和無政府主義、狂喜和反抗的雜志。然而,她們對于沖突和公眾活動的熱愛激怒了她們的主要贊助人,即龐德的朋友約翰·奎因。奎因是個脾氣暴躁的華爾街律師。盡管對雜志的“女編輯們”充滿疑慮,他還是資助了《小評論》并為其提供超量的法律咨詢。奎因最初認為安德森和希普是“任性妄為的女人”,后來認為她們是更為糟糕的典型的華盛頓廣場分子(“愚蠢的江湖騙子和呆傻的假冒偽劣者”),他對二人的看法不斷惡化。

就在金錢和任性妄為這種尷尬的合作關系中,《小評論》硬是在1918年春天至1920年年底連載了將近一半的《尤利西斯》。連載使喬伊斯接觸到雜志讀者刺耳的評論。一個訂閱者稱贊他“毫無疑問是最有靈氣的英語作家”,而另外一個訂閱者聲稱他“將大塊的穢物扔進不連貫的胡言亂語中”。一些讀者認為這種污穢強大有力。喬伊斯向讀者“投擲‘穢物’”的姿態(tài)激發(fā)了一位達達主義詩人的狂熱贊美(“俗!”)。對《尤利西斯》最不利也是最具影響的反應來自美國各州及聯邦政府。郵局多次以刊載大量喬伊斯的淫穢內容為名,禁止《小評論》通過郵政進行流通。1920年,紐約地方檢察官以猥褻罪起訴瑪格麗特·安德森和簡·希普。

首版《尤利西斯》于1922年由巴黎莎士比亞書店出版。一共1000冊,每冊有編號,第1-100號附有作者簽名。首版1000冊在一個月內即銷售一空。但由于喬伊斯的反復修改和西爾維亞在印刷過程中的精益求精,首版的面世并非順暢,發(fā)行日期一再延遲,最終于喬伊斯生日當天,1922年2月22日上市。

現代的個體性:藝術的堅持與身體的痛苦

“‘瑙西卡’在紐約要惹上大麻煩了。”喬伊斯在聽聞這章被起訴后,在信中這樣對朋友寫道。而在紐約風波過后,喬伊斯打算將這一章寫得更加淫穢,并且接下來的兩章也會更加淫穢。對于一般的讀者來說,《尤利西斯》漫長的演化過程讓喬伊斯看上去既像一個不肯妥協的藝術家,又像一個任性的破壞分子,他通過向作品中填塞艱澀與冒犯的內容來發(fā)泄憤怒。“每個月他都會變本加厲”,一名《小評論》的讀者這樣抱怨,而簡·希普恰到好處地回復道:喬伊斯“毫不關心讀者,也不關心讀者的需求”。

正是因為喬伊斯堅持自我、不回應任何人的要求,《尤利西斯》才吸引了大量讀者。西蒙娜·德·波伏娃不僅記得讀小說時感受到的“徹底的驚奇”,也記得她真正見到詹姆斯·喬伊斯的那幸運一刻,“最遙不可及、最難以接近的”作家在巴黎的一個書店里“以血肉真身出現在我面前”。自1918年《尤利西斯》面世起,喬伊斯成為新世紀的個性偶像。他是一個無國籍的漂流者,在愛爾蘭外自我放逐,在接近赤貧的狀態(tài)中寂寂無名地堅持寫作長達十年之久。他拒絕向政府和市場妥協,拒絕向限制文學流通的法律妥協,也拒絕向讀者妥協,盡管首先是讀者讓文學成為一種職業(yè)選擇。

喬伊斯成為個性偶像也是因為他那活生生的血肉之軀。身體是喬伊斯作品的核心,喬伊斯既捕捉了身體的情欲快感,也關注它的極度痛苦。從1907年至20世紀30年代,喬伊斯一直被頻發(fā)的虹膜炎(虹膜腫脹)所折磨,這一病癥也引發(fā)了嚴重的青光眼以及其他并發(fā)癥,使他視力下降、幾近失明。在“眼部襲擊”不斷襲來的歲月里,他多次因為過度疼痛倒在街上,或痛得在地板上打滾。與病患同樣痛苦的,是他為了挽救視力而進行的多次外科手術——所有眼睛手術都沒有進行全身麻醉。喬伊斯事后描述,在他強撐著讓眼睛被“切開”前,他忍受了一連串的注射、麻醉、消毒、拔牙,還嘗試過各種補品、電擊和水蛭療法。從1917年起,喬伊斯不得不思考,是否下一次發(fā)作——或下一個手術——就會結束他的寫作生涯。

鑒于其嚴峻的健康狀況以及微弱的視力,喬伊斯既英勇又可憐,既無法觸及又非常人性。喬伊斯戴著眼罩,手術后眼睛上裹著繃帶,用厚厚的眼鏡和放大鏡閱讀,這些形象都使他有了盲人先知的光暈,如同20世紀的荷馬或彌爾頓。疾病帶走了視覺世界,卻帶給他一種他人無法察覺的深刻體驗。歐內斯特·海明威曾經被他兒子的手指甲輕微刮傷了眼睛,之后寫信給喬伊斯說,眼睛“疼得要命”,“這十天中我體會到了一丁點兒你的感受”。

喬伊斯的生活原本可能如同康斯托克預期的一般慘不忍睹,而喬伊斯的韌性甚至鼓舞了那些對他作品不熟悉的人,讓他們開始將現代的個體性視為一種破壞性力量,曠日持久地、不屈不撓地抵抗著無法抗拒之力。《尤利西斯》將這種韌性轉化為藝術。它讀起來像一個絕望的、摯愛的辛苦結晶,一本透過厚厚的鏡片傳遞神秘洞察力的著作,一場被苦難和無聊所困擾的欲望和回憶的游行。這是一本關于激情與艱辛的著作,一個脆弱又倔強的產物。這本書的作者即便躺在醫(yī)院的病床上,即便眼睛上裹著繃帶,也會摸到枕頭下的筆記本,摸索著用鉛筆寫下一段段筆記,以便他在可以看見時,將這些字句插入手稿中。喬伊斯的小說探索的是內心世界。除了家庭,那是他的全部。

1934年美國版《尤利西斯》

《尤利西斯》所引發(fā)的狂怒是喬伊斯偉大之處的表現

經年累月,喬伊斯對他寫作技藝的無限投入讓他成為現代主義的完美藝術家,而不是單純的破壞分子——一個人不會僅僅為了激怒他人而歷盡艱辛地寫作。但激怒他人是無法避免的。在《尤利西斯》出版之前,喬伊斯走在巴黎街頭,一個男人和他擦身而過,嘴里嘟囔著——還是用拉丁語——“你是一個令人憎惡的作家!”憤怒并未平息。1931年,法國駐美大使、詩人保羅·克洛岱爾放任《尤利西斯》的盜版書,并且聲稱喬伊斯的小說“充滿了污穢的褻瀆神明的內容,你能感受到一個叛教者所有的憎惡,而且此書作者確實極度缺乏才能”。麗貝卡·維斯特抱怨說“關于糞便和性的段落沒有任何美感”,這些段落的缺陷突出表現在讀者閱讀時“滿足感的噴發(fā)”。喬伊斯的作品對嚴謹的讀者來說則是一場浩劫,維斯特對“喬伊斯先生非比尋常的無能感到無比憤怒”,即便她仍然確信他是一位“具有卓越天才的作家”。

《尤利西斯》所引發(fā)的狂怒是喬伊斯偉大之處的表現之一。他對抗審查制度的行為使小說獲得了公眾認可,并且讓同道中人對他大為青睞(尤其是那些自認四面楚歌的個人主義者),但是他的抗爭的作用遠不止于此。圍繞《尤利西斯》的官司迅速將一個標準的先鋒運動倡導者變成全部藝術的代言人,變成一個抵抗當權者壓迫的創(chuàng)造力的象征。《尤利西斯》為藝術鏟平了所有障礙,要求藝術形式、風格和內容享有毫無約束的自由。

喬伊斯對絕對自由的要求使他在藝術圈獲得了特殊的地位,甚至在對他作品意見不一的人群里也是如此。1927年,當莎士比亞書店經營者西爾維婭·比奇正式開展抗議盜版《尤利西斯》的活動時,來自世界各地的167名作家簽名支持;葉芝幫助喬伊斯在戰(zhàn)爭期間得到政府資助;T.S.艾略特扶持喬伊斯在倫敦文學界立足;海明威幫助西爾維婭·比奇向美國走私第一版《尤利西斯》;塞繆爾·貝克特在喬伊斯無法看清東西時根據他的口述做記錄;司各特·菲茨杰拉德提議為喬伊斯跳窗以示抗議(謝天謝地,這個提議被拒絕了)。

在世事艱難之時,包括洛克菲勒在內的許多捐助者幫助了喬伊斯。約翰·奎因購買了喬伊斯的手稿。喬伊斯最重要的贊助人是一位名叫哈麗雅特·韋弗的拘謹的倫敦老處女,她對喬伊斯的無私奉獻讓倫敦人以及她那虔誠的家族都百思不解。喬伊斯后來承認,西爾維婭·比奇將她人生最美好的年華奉獻給了他和他的小說。《尤利西斯》的一個反諷之處在于,當它以保護女性讀者的脆弱情感之名被禁時,其問世卻正是得益于幾位女性。它被一位女性激發(fā)出靈感,被一位女性資助,被兩位女性連載,被一位女性出版發(fā)行。

20世紀20年代,西爾維婭·比奇第十一次印刷《尤利西斯》,這也幫助莎士比亞書店成為“垮掉的一代”流亡者的大本營。1931年,雄心勃勃的紐約出版商貝內特·瑟夫渴望出版這本高風險的、引人注目的小說,以使他的新公司蘭登書屋一躍而起。瑟夫與理想主義的律師莫里斯·厄恩斯特合作,他們在德高望重的美國聯邦法官面前為《尤利西斯》辯護。

所有的一切——藝術家、讀者、贊助人、出版業(yè)以及法律都進行了一番轉型——使得現代主義成為主流。喬伊斯的小說代表了一場為自由而進行的斗爭,而不是一座高雅文化的竣工紀念碑。1933年秋天《尤利西斯》一案送到伍爾西法官面前時,納粹焚書僅發(fā)生在四個月前,這就是擁有《尤利西斯》即使不閱讀也不是一個懶散姿態(tài)的原因。在20世紀30年代的不祥氛圍下,伍爾西的決策遠不只是讓一本書合法化。它將一場文化反叛衍變成公民德行。《尤利西斯》從文學炸藥衍變成“現代經典”的革命歷程,反映了現代主義在美國確立的微觀史學。

喬伊斯之前的小說家認為,用禮儀的面紗分離虛構世界與現實世界是天經地義的,寫作意味著要接受這樣一個事實:人類的全部經驗是無法言說的。喬伊斯卻無話不說。1934年《尤利西斯》被合法化并在美國出版時,藝術似乎已經沒有任何局限。

意識流小說的開山之作

20世紀百大英文小說之首

愛爾蘭現代主義作家詹姆斯·喬伊斯長篇小說

《尤利西斯》

原標題:《他寫了一本“世界上最危險的書” | 喬伊斯誕辰140周年》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司