- +1

無論《開端》爛尾與否,有些東西是值得夸的

爛尾了嗎?

《開端》大結局,爛尾了嗎?

先是#開端爛尾#一度成為微博熱搜里的“爆”,再之后又出現#開端沒爛尾#的詞條。這多少說明了,觀眾對結尾具有極大的爭議。

開端爛尾一度是熱搜第一

認為爛尾的觀眾,情感上有一種失落感。因為此前網友在各大論壇上對結局進行各種猜想,甚至還有雙循環結局、平行時空結局等腦洞大開的設想。

從硬科幻的角度來看,《開端》的這個結局太“平”了。基本還是小說的路徑,為什么肖鶴云李詩情會陷入循環付之闕如。

《開端》海報

當然反過來說,這也是一次“突破”,至少不是觀眾最害怕的結局:一切都是肖鶴云或李詩情的夢一場。

除了時間循環的設定太“平”外,最后一次循環也暴露出一些邏輯bug(豆瓣小組里一直有人在反駁bug)。有一點還是比較明顯,肖鶴云、李詩情為什么不一上車就告知王興德、陶映紅,他們已經找到間接害死他們女兒的兇手?

網友的調侃背后是對劇情處理的不信服

劇集的處理,固然體現出“最后一分鐘營救”的人性救贖,但跟之前阻擋爆炸時的緊張感相比,這一次稍微有點孱弱,節奏也略顯松垮。

不過,哪怕有這些瑕疵,《開端》也稱不上爛尾。可以說結尾不驚艷,卻也在審查范圍里處理得不錯。

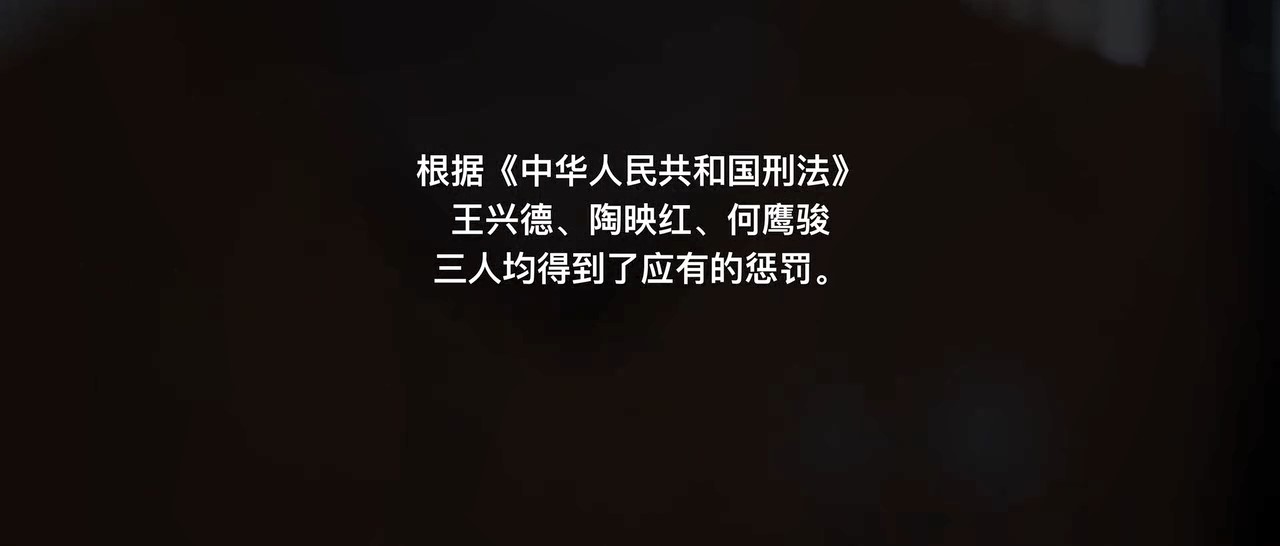

“大團圓”結局顯然是為了正能量的需求,但觀眾還是可以嗅出“大團圓”結局背后的虛假和無奈。就比如陶映紅、王興德與“咸豬手”何鷹駿一起判刑了,卻沒有告訴觀眾刑期。

并未告訴觀眾各自的刑期是多久

因為何鷹駿的刑期,一定比陶映紅、王興德短;甚至現實生活中,何鷹駿能否入刑,都是一個疑問。

公交車上的其他小人物都收獲了圓滿的結局。這只能是一種“希望”。

因為觀眾對小人物的體恤和共情,是在多次循環后獲得的。可現實生活中并不存在時間循環。一切很可能就跟肖鶴云、李詩情第一次登上公交車那樣:蛇皮袋大叔依然被妻兒嫌棄,行李箱大叔在城市里漂泊,二次元少年不被父母理解,陶映紅、王興德的痛苦無人了解,王萌萌在死亡后依然在遭受網暴……

聯想到最近發生的一系列社會事件(流調中辛苦的打工人、劉學州事件),都讓《開端》顯示出強烈的現實意義,大團圓掩蓋不了其悲傷的況味。

只要尺度稍微寬松,我們的電視人是可以創造出《開端》這樣現實題材佳作的。聯想到此前的打響愛奇藝“迷霧劇場”的《隱秘的角落》《沉默的真相》,都在罪案題材上有深入的拓展和思考。這一次《開端》中的公交車爆炸,能夠保留殊為難得。呈現罪惡是為了反思罪惡,通過展示惡是如何產生的,引起我們的警惕,是為了杜絕罪惡的發生,而不是教唆犯罪。

希望《開端》會是一個好的開端。

合適的演員

無論《開端》是否爛尾,所有觀眾沒有異議的一點是,演員選得實在太好了!從劉奕君、劉丹,到年輕的白敬亭、趙今麥,全員演技在線,是劇集成功的關鍵因素。

整部劇選角上的唯一比較讓人遺憾的地方,就是請來了黃覺飾演公交車司機王興德——他也是兇手之一。這不是說黃覺演技不好,而是黃覺是知名度很高的演員,觀眾看到他就很容易猜到,他一定不會只是來演個無關緊要的小角色,這個公交車司機后來一定會有“反轉”。

王興德(黃覺 飾)

等到第10集,王興德的真實身份暴露時,那份反轉給觀眾的沖擊力就遠遠弱于小說。讀者閱讀小說時很難從一開始就預判公交車司機有問題的,所以當發現他與陶映紅是夫妻時,那份緊張感和窒息感才尤為強烈。到了劇中,有些觀眾其實是在等待著“黃覺”身份暴露。

全劇最重要的角色之一陶映紅,選角非常高明。觀眾對演員劉丹的臉很熟悉,但又對這個演員有些陌生。劉丹經常在一些影視劇中出演不那么重要的配角,比如在《喬家的兒女》中,她飾演了小茉媽。如果她只是飾演公交車上的一個普通乘客,那么也說得通。

陶映紅(劉丹 飾)

換句話說,跟黃覺飾演的公交車司機相比,劉丹飾演最關鍵的反派,對觀眾具有迷惑性。試想一下,如果這個角色由正午陽光經常合作的劉琳或張棪琰出演,觀眾可能從一開始就猜出角色的身份不簡單。

更關鍵的是,劉丹的演技實在是太強大了,這個角色立住了,這部劇的恐怖感、無力感、哀戚感才會如此強烈。

在第8集,圖窮匕見時,陶映紅用匕首捅向肖鶴云和李詩情。她面無表情,眼睛直勾勾盯著受害者,目空一切、狠辣決絕,沒有受到一丁點道德負罪感的牽絆,仿佛殺神附體,著實讓人覺得恐怖。

陶映紅殺神附體

在第10集,又一個時間循環中,李詩情發現王興德與陶映紅的關系,李詩情質問王興德為什么要這么做。陶映紅發現不尋常后,怒問王興德李詩情是誰,眼神里有不解,更有憤怒:“你都做了什么?”

陶映紅質問王興德

陶映紅或許是認為王興德跟李詩情泄露了計劃。她冷笑起來,是對丈夫的巨大失望,更是對丈夫和李詩情企圖“螳臂當車”的嘲笑——想阻擋我?去死吧!

陶映紅失望后冷笑

她帶著藐視的釋然拉開高壓鍋上的開關,帶著一車人去陪葬的泄私憤的快感。公交車又一次爆炸!

在第13集的循環中,肖鶴云和李詩情終于阻擋了爆炸,警察抓捕了陶映紅。在警方問詢時,女警員說“你心里有恨,我能理解”,陶映紅有些不可置信,從有一絲冷笑慢慢就轉化為冷冽地反問道,“你能理解?”

繼而她帶著哭腔冷笑起來,又迅速恢復了平靜,“連我自己都不理解”。這個世界上沒有真正的感同身受,喪女之痛已經讓陶映紅心如死灰了,她連恨誰都沒有具體的對象,更顯出這份絕望的巨大空虛。

隨后的劇集,觀眾了解了事情原委:王萌萌死后,陶映紅和王興德堅持調查女兒強行要求中途下車的原因,屢屢無果,也無人理解,甚至覺得他們是麻煩。夫妻倆走在女兒出事的大橋上,陶映紅眼眶含淚,眼神里有著少見的溫柔,她努力往前看著,仿佛這樣就能看到她的女兒,“我想她了”。

思念女兒的陶映紅

當丈夫王興德勸她放棄執念時,她伸出雙手捂住耳朵,她不想聽。找尋女兒的死因,這是她作為母親最后唯一能為女兒做的,是她活下去唯一的念想。

得知丈夫沒有接聽女兒死前打來的最后兩通電話,她憤怒又偏執地質問丈夫為什么沒接電話。“我們都是兇手”,歇斯底里的她有無限的懊悔,因為女兒知道她上課從不帶手機,她也錯過了拯救女兒的機會!

從此,她變成了“惡魔”。在反復調查無果后,她的念想沒了,她的心被徹底挖空,靈魂死寂,成為被復仇死神附體的行尸走肉。一切仿佛上了程序,她的計劃是如此縝密,動作果決又殘忍。

從一個喪心病狂的兇手,到一個痛苦絕望的母親,陶映紅這個角色立住了,《開端》懸疑的動機就立住了,懸疑的緊張感就產生了,懸疑背后的人文底色浮現了,這部劇也有了靈魂。

除了陶映紅外,劉奕君的好也令人難忘。他飾演的張成是一個經驗豐富、冷靜理智、心系民眾、有血有肉的人民警察,只要看他的眼神、聽他的聲音,觀眾就能產生很強大的安全感。

張成(劉奕君 飾)

兩個年輕的演員白敬亭和趙今麥,這一次也完全吃住了角色,《開端》是他們演藝道路上有里程碑意義的一部劇。

比如第8集,當李詩情從上一次循環中被陶映紅割傷脖頸的噩夢中醒來,驚恐后的哭泣,有很強的情緒感染力。觀眾的視線是跟著李詩情走的,對表演的感染力要求就尤其高。

李詩情經歷了一次又一次被殺,趙今麥演出了其中不同的心境

第9集,在這個循環中,肖鶴云不慎殺死了陶映紅,逃離現場后,他洗著臉上的血跡,試圖也一并洗掉他殺人的罪惡感,但這一切洗不掉。強大的負罪感和恐懼感裹挾了他,他無力、無措,臉色蒼白、眼神絕望、嘴唇顫抖……很復雜的情緒白敬亭詮釋得絲絲入扣。

《開端》全員演技在線,搭配總體不錯的劇本,成就了整部劇的高熱度。

精品短劇的路徑

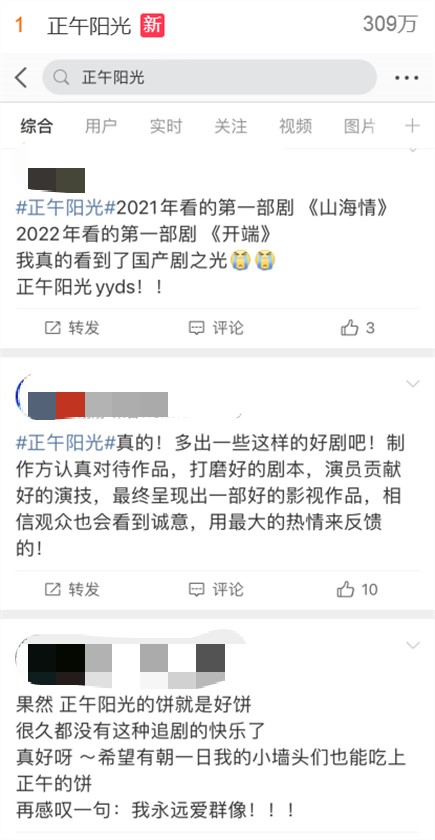

《開端》大結局后,正午陽光一度登上熱搜第一,底下主要是褒揚的評論。

大結局第二天,甚至還出現了#謝謝正午陽光#的詞條。

雖然正午陽光營銷劇集的方式實在是用力過猛,卻也得承認,專心做內容的正午陽光有兩把刷子,也的確是“國劇門面”。

時下懸疑短劇成為風口,但多少制作公司不得其門而入,難看的短劇到處都是。從前年《隱秘的角落》到今年《開端》,觀眾可以看到精品短劇的路徑。

首先,長短本身與是否精品、是否“注水”無關,短劇有的也很爛,有的也特別愛注水,篇幅縮短并未阻擋某些劇敘事拖拉的步伐。只不過,短劇的體量和篇幅,的確更適合用來做一些“題材實驗”,可以嘗試更大膽、更新穎的題材。《開端》的時間循環,在國產劇里就是一個“創新”。

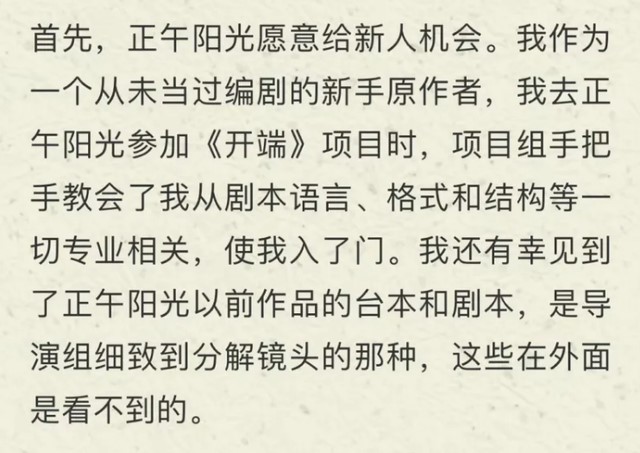

其次,要做內容,首先就得做好劇本。正午陽光一直把劇本放在非常關鍵的位置,重視劇本創作。比如《開端》,邀請了作者祈禱君用了一年時間改編,手把手教。

祈禱君的說法

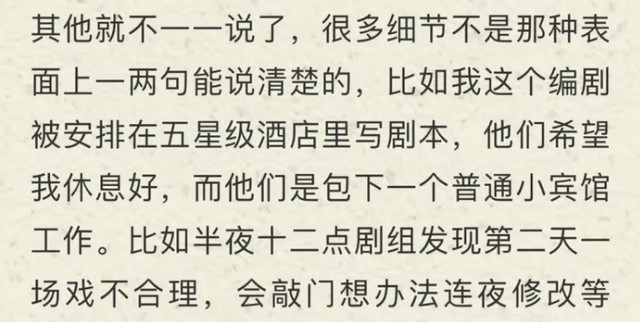

正午陽光給演員的片酬不高,但給編劇的待遇一向不差。祈禱君提到,正午陽光給她安排五星級酒店搞創作,正午陽光自己包了小賓館工作;她很快拿到編劇酬勞,并且正午還給她繳了稅,等等。這些小細節可以看出,正午陽光很樂意把制作費用花在編劇身上,重視編劇、尊重編劇,編劇的創造力能得到更好發揮。

祈禱君的說法

其三,任何精品,都是各方面相互成就的結果,無論制作方還是演員都把創作放在第一位。這其實也是正午陽光品牌打響的原因,“內容第一”。就像制片人侯鴻亮自個說的,正午不會在意演員粉絲量或其他東西,“我們最大的風險是作品沒有拍好”。

而當正午的品牌打響后,它很自然地吸引到“同道中人”,很多優秀演員愿意自降片酬與正午合作。正午可以“隨心所欲”地挑選合適的好演員,出好作品的幾率也跟著提升了。

白敬亭接受“娛理”采訪截圖

解決了精品短劇生產端的問題,也必須打通消費端的梗阻。

從制作角度看,長劇雖然投資高、風險高,但它的單集成本降低,潛在收益也更高;而短劇雖然總體投入不大,但單集成本更高。對視頻網站來說,雖然精品短劇可以賺來許多吆喝,但它的會員拉新、廣告收益低于一些有熱度的長劇。換言之,短劇更難賺錢。

這就需要在消費端發力,建立良好的短劇激勵機制。或是像歐美劇那樣,建立新的周播模式,延長精品短劇發酵時間,發揮長尾效應,增加廣告收入;或是非會員單集付費模式,拓展付費收入;還有周邊產品的開發,借鑒日劇開發衍生產品的商業模式,提升劇集的廣告變現能力……

雖說像《開端》這樣的爆款劇大概率可以賺錢,但影視行業的“不確定性”,注定無法把爆款當作普遍。還是應該努力探索短劇的盈利方式,從而激勵制作者將更多精力用以制作精品短劇——哪怕不是爆款,優秀的創作也可以賺錢。

【上海文藝評論專項基金特約刊登】

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司