- +1

比屋傍河開市肆:明清江南市鎮的社會經濟面貌

提起甪直、周莊、南潯等江南古鎮,想必大家腦海中呈現的是一幅商店林立、熙熙攘攘之景。這是當代古鎮給我們的直觀印象,那明清時期的江南古鎮又是怎樣一番景象呢?讓我們從江南古鎮的興起開始探索。

壹 市鎮之起源

市、鎮指代本不相同,市之起源早于鎮。市源于先秦時期,如《易?系辭》載:“日中為市,致天下之民,聚天下之貨,交易而退,各得其所。”《說文解字》將“市”釋為“買賣所”,即“市”為商品交易場所。根據《考工記·匠人》的記載,匠人在城市規劃中專辟某塊區域設置“市”。商品交易有利可圖,這驅使行商(商旅)們赴市經營牟利。商人介入的增多、市的規模擴大,自然引起政府關注,他們一方面采取防止盜賊的措施,另一方面則在市中設置官吏,征收商業稅。

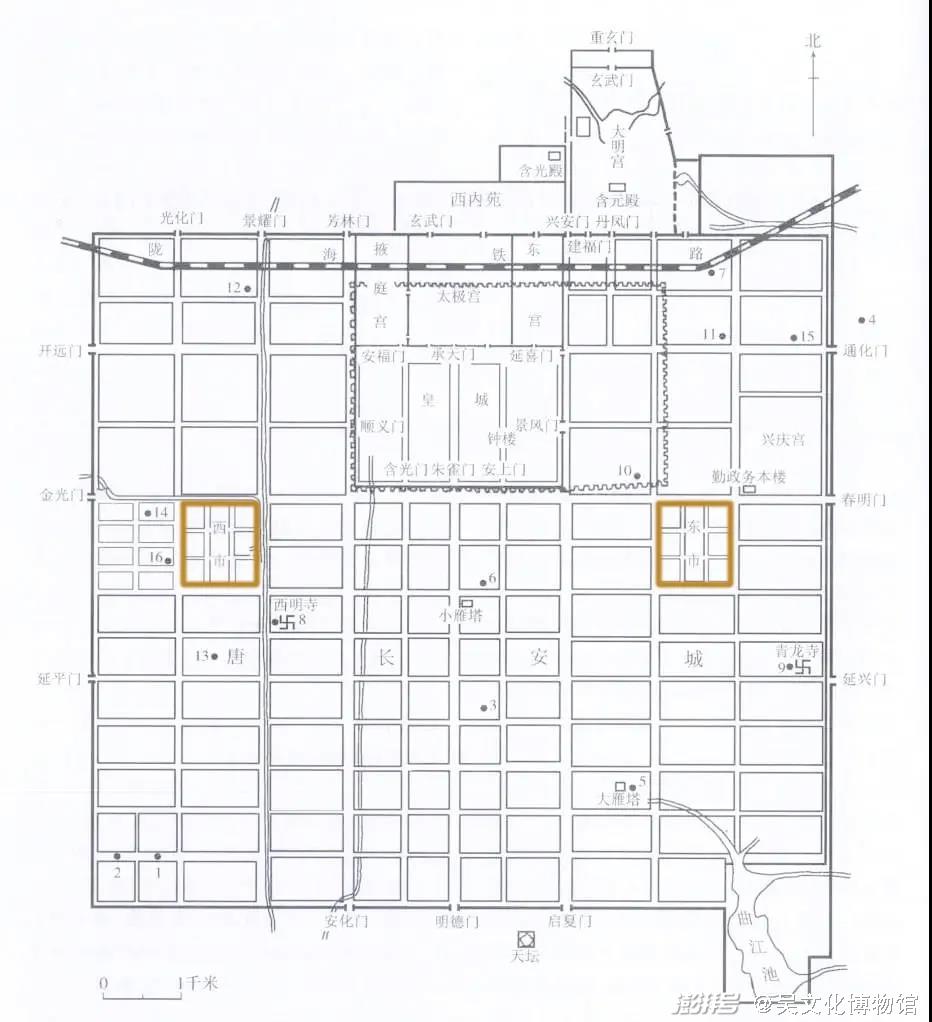

唐長安城中的”市“,圖源宿白《隋唐城址類型初探》

漢代長安有九市,設令屬管理。此時的市多在城內,商業發展促使城外也出現市,即所謂草市(商品交換市場地處農舍草廬之所而得名)。到唐代,部分城市已經出現夜市,王建的《夜看揚州市》:“夜市千燈照碧云,高樓紅袖客紛紛。如今不似平時日,猶自笙歌徹曉聞。”向我們展示了揚州夜市的繁榮景象。市在明清時代得到進一步發展,長江三角洲的蘇州府、松江府、杭州府、嘉興府、湖州府一帶,由于商品經濟的發展在全國居于領先地位,這一地區的市大多已超越定期市的階段,形成常市,即不再是四鄉農家定期趕集的集市,而是每天都有頻繁交易活動的經濟中心地。

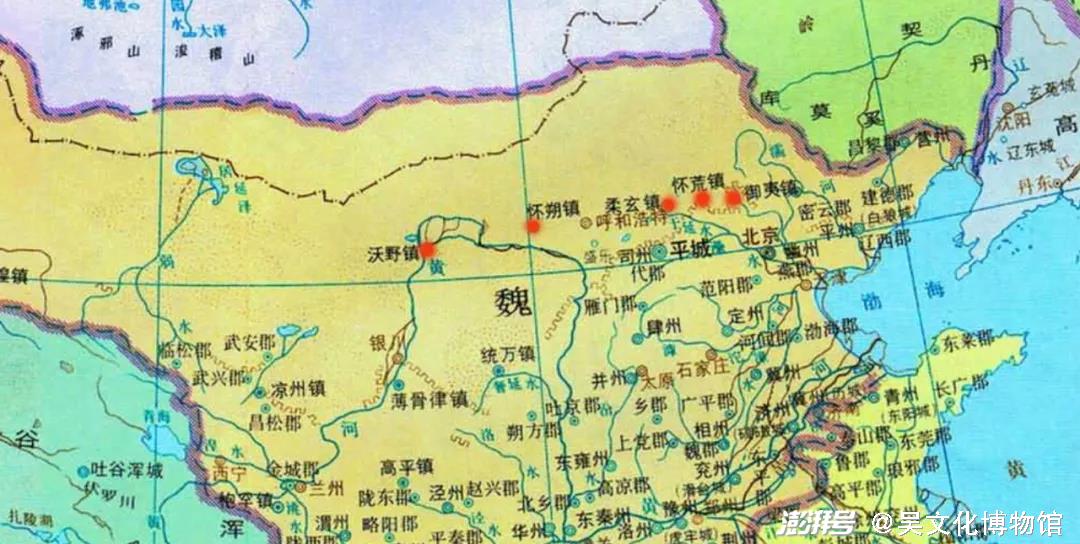

北魏時期的軍鎮,圖源譚其驤《中國歷史地圖集·南北朝》

鎮的起源則同軍事相關。鎮的名稱最早正式出現于公元四世紀末至六世紀初中國歷史上的北魏時期(北魏拓跋珪稱帝后,為保衛都城、防衛北方柔然二設置六鎮)。當時的鎮,是國家在北方邊境設置的軍事要塞,所以一般又稱為“軍鎮”。唐代亦設鎮駐守防衛各地,這些鎮不屬州縣地方政府管轄。不少鎮由于設在水路交通要道,便于貿易活動。隨著時間的推移,人口逐漸聚集,形成集市,成為商品交換中心。

北宋建隆三年(962年),宋太祖削奪鎮將干預地方政治的權力,對于鎮的設置與否,不再考慮其軍事地位,而主要以其商業地位來確定,同時派員監管縣級行政內規模較大的農村集市,并在此設鎮。這樣,地方上形成縣市、鎮市、一般小集市(草市)三級市場結構。換言之,鎮市成為縣市與草市之間的市場建置。

同時,行政區劃也隨此發生改變,在州縣與鄉村之間,增加了鎮、市一級的行政區劃,成書于宋神宗元豐三年(1080年)的《元豐九域志》首次編錄全國縣級行政之下的鎮,即地方上形成州、縣——鎮、市——鄉、村三級行政區劃。這成為鎮的性質發生歷史性轉變的顯著標志。

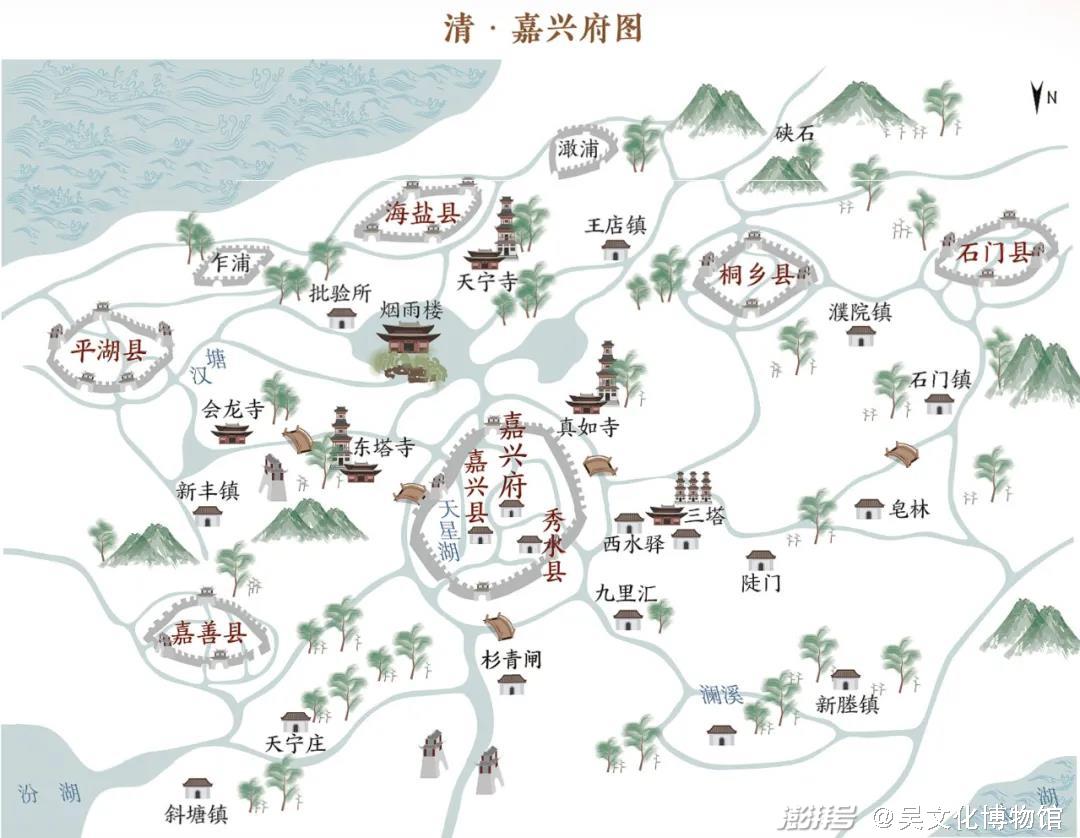

(清)嘉興府圖,圖源嘉興自然資源和規劃

市和鎮存在一定區別,一般而言,市的規模要大于鎮,如康熙《嘉定縣志》記曰:“貿易之所曰市,市之至大者曰鎮。”但市和鎮的區別是相對的。事實上,早在市鎮開始興起的兩宋時期,市(當時一般稱草市)和鎮不是絕對固定的,草市發展到一定程度便上升為鎮,鎮的工商業走向衰落則降為市。同時,部分草市雖沒有升置為鎮,但其規模和影響并不遜色于鎮,甚至超過一些大鎮、巨鎮。

貳 明清江南市鎮的發展

一、市鎮發展

江南(此處江南指的是八府一州,即蘇、松、常、鎮、寧、杭、嘉、湖八府和太倉州)市鎮在明代興盛并成熟。明代中后期始,州縣城市進一步發展,主要表現在兩個方面:一是工商業城市數量不斷增加,全國以工商業發達而著稱的大中城市有50多個,清代在100個以上。二是商品經濟的發展和城市社會關系的變化,清代工商領域的雇傭關系比較活躍。

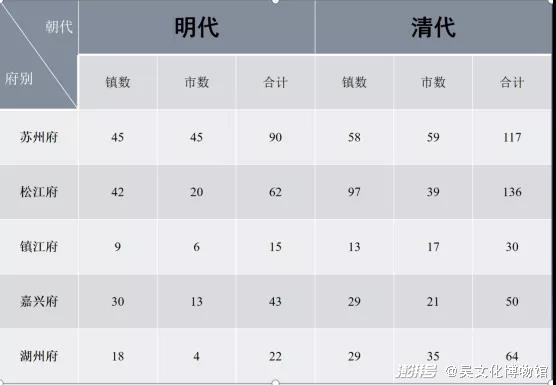

到清代前期,江南市鎮的發展迎來又一高峰,隨著清廷的統治日趨穩定,海禁政策的解除,江南與外界的聯系進一步加深和擴寬,陸上、水上及海上的交通線都較為暢通。來自全國各地甚至海外的商人、手工業者匯聚江南,進一步帶動江南市鎮的繁榮。以蘇州府為例,明代蘇州府的市鎮有90個,清代初期增至117個,這是數量上的表現。同時,有些市的規模發展升格為鎮,如長洲縣璜埭市升為黃埭鎮、相城市升為相城鎮等。

明清江南部分府縣市鎮數

資料來源:陳國燦主編《江南城鎮通史》(明代卷、清前期卷),上海人民出版社出版2017年版。

二、空間分布

明清時代,在以蘇州為中心的長江三角洲,天然河網湖泊縱橫連綿,更有無數因灌溉、排水之用而挖掘的港汊水道,各呈丁字、乙字和十字等形狀,交織密布其間,使河道愈加密織整飭,錯綜復雜的水系構成當地自然景觀的主體。市鎮、農村聚落多依河分布,傍水而建,參差錯落于水道兩岸,魚貫而行的舟楫,穿梭來往,人員和貨物因此流動不息,構成獨特的“水鄉”風貌。

幾乎所有鎮與鎮甚至村與村之間均有水路相通。據學者估計,“平均每一平方公里土地上,就有超過兩公里長的河流通過,此外更有面積大小不等的湖泊廣布其間”。這些市鎮區位所在的水系布局,雖然不是唯一的,但肯定是決定其選址以及發達的重要因素之一。如木瀆鎮,其地表水有源于太湖的胥江河東西橫貫鎮境內,由西向東流入蘇州市橫塘鎮,鎮中還有發源于光福銅坑的香溪河,匯流至胥江河,全鎮平原地河道縱橫交叉。

市鎮呈密度高、規模小的特征分布,鎮與鎮間距甚短,大鎮之間相距不過十里,小鎮之間僅三四里。例如老徐市(昭文),“東距何市十里,西距周涇口四里,南距董浜新市四里,北距老吳市十里,東北距歸家市四里,西北距陸家市四里,東南距支塘鎮十里,西南距沈家市五里”。嘉定、寶山、太倉和昆山地區,由于塘浦河道的分布和流向比較規則,市鎮分布格局較為均勻,一般間隔6里、12里、18里和24里。

叁 市鎮的社會生活經濟面貌

一、市鎮的溝通和防衛

市鎮間的溝通主要通過水系,即通過船。在江南水鄉,無法想象沒有航船的城鄉如何進行溝通。“航船”一般是運載乘客客船的專稱,有夜航船、快班船之分。夜航船穿越縣境到達鄰近城鎮,航途相對較遠,“小者近在百里之內,大者直通江河,千里而遙”;夜航船一般速度較慢,為解旅途寂寞,乘客往往相互攀談,因此成為傳播社會新聞、民間傳說的場所。但夜間航行存在諸多安全隱患,因此航船還是以載客運貨的“日航船”為主。快班船是指鄉村到縣境內主要城鎮的航船,方便農民進城趕集早出午歸,不誤農時。有航船作為保障,很多偏僻農村地區也可通過航路和發達的城鎮連為一體。

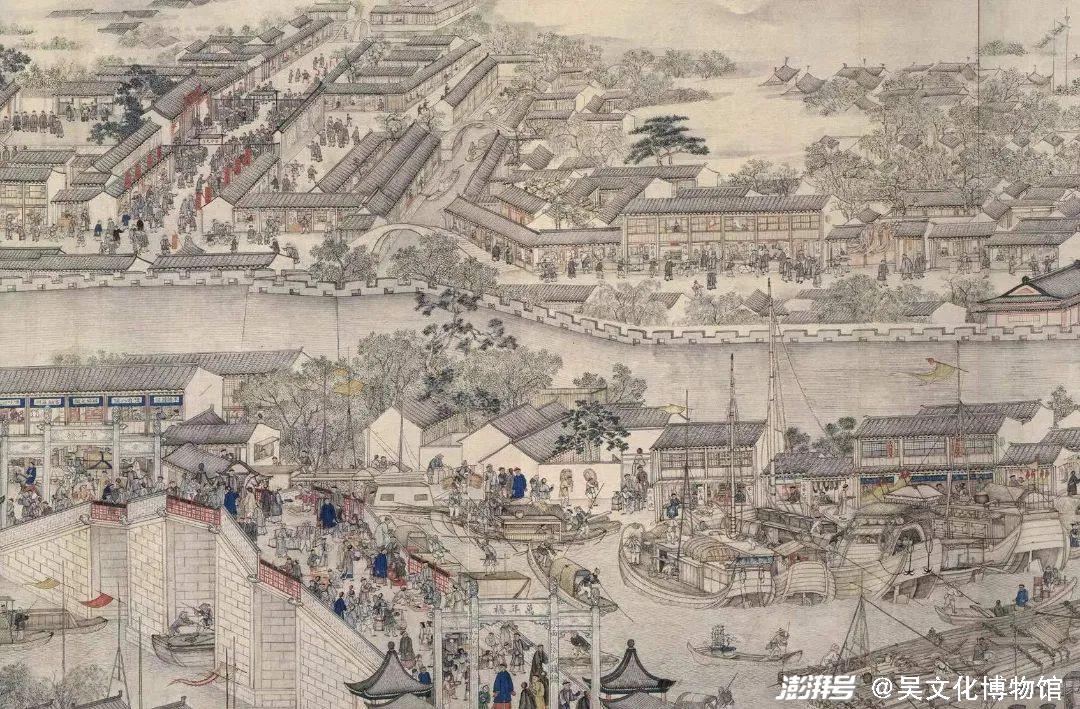

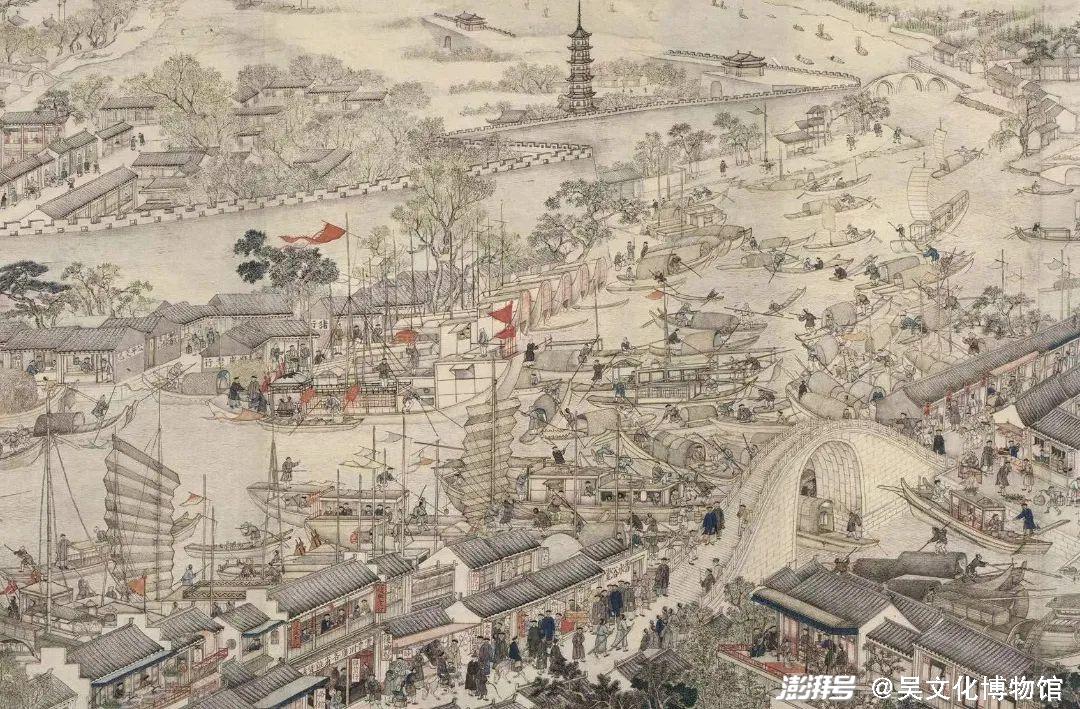

(清)徐揚《姑蘇繁華圖》中的船舶

市鎮之間頻繁的人員流動和商品交換,須以良好的交通治安作為前提條件。發達的交通便于各市鎮的聯系,但便捷通暢有時像一把雙刃劍——“盜賊無他恃者,船,易裝易載,易竄逃易藏匿”。江南特有的交通格局和運載方式不僅難以根除水鄉“治安不良”之頑疾,而且還可能刺激其進一步地滋長、蔓延。除客商與農民在前往市鎮的途中,會遇到強盜襲擊的可能之外,治安不良更體現在針對市鎮內部的盜竊搶劫案件之上。因此,設置以市鎮為中心的防衛網成為必然。

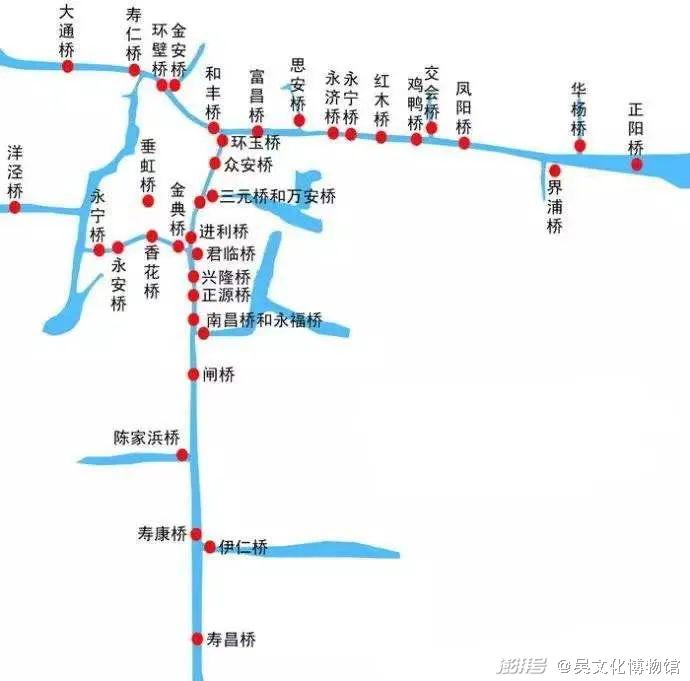

江南市鎮多在市梢(即市鎮街道的盡頭)的河道上設立柵欄和木門,這些通稱“水柵”,一般東西南北各一,大鎮水路交通四通八達,水柵之數則更多。各鎮“置水柵所以備寇盜也”,“以司啟閉,其于防御之法實有裨益”,柵欄夜晚用鐵鏈鎖住,早啟夜閉,“柵之內分段設立更丁,柵有警,更應之”。如黎里鎮原有水柵九所:東口、西口、望恩橋、通秀橋、道南橋、發字港、作字港、滸涇橋、廟涇橋,“水柵列木通水,辰酉啟閉,于防御實有裨益”;道光以后增古木橋、九成匯、中立閣、橋后底四柵,“責令圩甲管守,每遇損壞,里人隨時修整”。為方便計,很多水柵均設立在橋洞里,在柵欄中間開門一扇或兩扇,以通船只。甪直鎮共有九柵,其中有七柵建在橋洞。“一在西美橋,一在洋涇橋,一在安橋,一在南通橋,一在壽康橋,一在金鞍浜,一在北港,一在正陽橋,一在通浦橋”。在市鎮形成的過程中,設置水柵常常是標志性事件,在一定程度上體現街市范圍的逐漸固定。

甪直古鎮水系與橋梁分布圖,圖源王為國《水柵—江南市鎮形成的標志》

既然在市鎮周邊建置水柵主要是為市鎮防衛,在確定水柵位置時,常常會不經意將街市較為繁華的區域和純粹的鄉村田野區分開來,水柵也因此成為市鎮與農村之間一道明顯的分界線。水柵以內為市鎮居民,水柵之外為四鄉之民。以角直鎮為例,該鎮“四柵之民,工商佃田外,大都業織席,西南三隅暨迤南迤西尤甚。東隅多業浦履,迤東南多業織棉布,迤東北多業織夏布,迤西北多業浦蔞,其女紅則績苧絳為多”。

隨著市鎮規模的拓展,在柵外另開市場的現象愈來愈多。這一方面是因為市河狹窄,載重船只駛進鎮內多有不便,另一方面客船頻繁往來于繁華鎮區,會造成交通阻塞,在市梢另開市面,有停泊的便利。商業活動突破水柵,不僅意味著鎮市機能向四周輻射,而且體現出市鄉界限的模糊性。

二、人文教育

經濟的繁榮帶動人文教育的興盛。我們以部分市鎮的科舉情況為例,如甪直鎮“誦詩讀書者正復不少,比歲科名相繼,吟詠成風,勝于他鎮”。根據光緒《甫里志稿》記載,宋朝有進士三人:建炎元年,馬植;紹興三十年,馬先覺;隆興元年,姚申之。明朝有進士三十九人:永樂四年,高庸;正統四年,張和、張穆;正德三年,張申甫、方鵬、方鳳;嘉靖五年,楊儀、陸粲;嘉靖四十四年,蔣夢龍、金應征;萬歷二年,金桂、方苞。清朝有進士十二人:雍正五年,許廷榮、蕭龍江。至于舉人,明朝有七十八人,清朝有三十八人,雖然在清朝不如明朝鼎盛,但依舊相當可觀。無怪乎有“甫里之著聲吳下者,有以人物重也”之言。

梅花墅遺跡,圖源李明誠《甪直名門望族之許家》

教育的興盛又帶動私人辦學的興盛,亦即書院興盛。同時私家園林也隨之興盛。如甪直鎮上文人雅士的園第琳瑯滿目。明代有丁偭的白田精舍、周興的眉壽堂、趙文的歸悅堂、馬最的東園、趙茂華的知過齋、沈之翰的沈氏園、祝文秀的三省齋、楊潛的楊氏園、顧叔盛的林塘佳趣、馬緩的樂園、陳譎的陳都憲故宅、金伯祥的安素堂、孟紹曾的怡老園、馬絢的松石園、馬用拯的花史館、嚴潤的義江精舍、王世臣王應徵父子的錦潭莊、許自昌的梅花墅、邵維時的虛舟、王繩的即是精舍等。清代有顧煒的藏書舊廬、吳志寧的持敬堂、陳三初的紅杏堂、韓士昌的尚友堂、陳吾典的樹德堂、汪縉的二耕堂、許名侖的碧存軒、嚴興鰲的延秋館、周仲達的周隱君宅、趙禮的兵部第等等。

三、日常生活

1、茶館文化

市鎮是商業和手工業中心,它既不同于鄉村,也不同于作為政治中心的縣城和府城,它是人流與物流的集散中心,大量商品在這集聚、擴散,大量信息在這里流通、傳播。它不像縣城和府城那樣帶有某種僵化、凝固的惰性;相反,它富有開放性和進取性,四里八鄉的農民到此出售自家生產的商品,五湖四海的商賈到此收購暢銷于國內外的各種商品,并將它們運銷全國各地市場。它充滿運動活力,是不斷發展的經濟中心地,不像鄉村那樣帶有閉塞、呆滯的惰性。

(清)徐揚《姑蘇繁華圖》中的茶館(右中)

茶館是市鎮運轉中不可或缺的一環,它不僅是供人們歇腳、飲茶和聊天的場所,而且是商品交易和信息傳播的場所,兼具社交、信息、娛樂、賭博等多種功能,是以市鎮為中心的地域社會的一個縮影。因此茶館乃是市鎮文化最集中的載體。

江南市鎮除河多、橋多之外,最多的就是星羅棋布的茶館。我們看吳江震澤鎮的茶館情況。民國末年的盛澤鎮全鎮有45家茶館,其中9家始建于清代,鎮上茶館不僅分布密度大,而且歷史悠久,該鎮民諺——“五步一樓,十步一閣”——道出此地茶館之盛。最大的得意樓有茶桌80張,一般在10至40桌之間,最小的有1桌。江南茶館所用茶桌,是一種四方木桌,俗稱“八仙桌”,以每桌坐8人,每日早茶、晚茶兩市計,客滿時可以同時接待茶客5000余人次,理論上全天接待茶客超過1萬人次。

南京茶館老照片,圖源網絡

茶館同時也是信息交流中心和商品交易場所。農村個體小生產者及外來客商,都將此處當作打聽行情、達成交易的社交場所。鄉村和外商紛紛涌向茶館,他們在茶館里談生意、商議婚姻大事,甚至調解糾紛。想必“八卦”也在此處得以傳播。

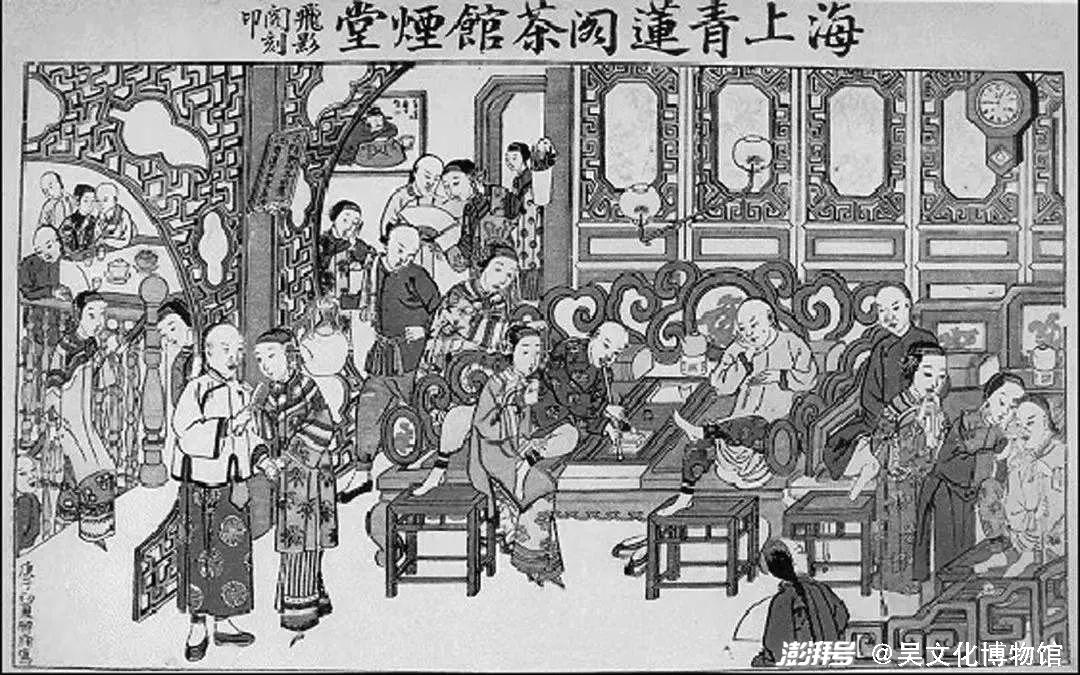

上海青蓮閣茶館,圖源網絡

茶館還具有娛樂功能。戲曲是主要娛樂活動之一,因顧客多為鄉民,茶館中粗俗簡陋的戲曲,常常被稱為淫詞艷曲。當然這絕不是唯一的,像昆曲、京戲、評彈和灘簧等,也時常上演。浙江地區的市鎮,在民國時期還上演越劇。除進行戲曲類的娛樂活動,茶館還是賭博的場所。總之,茶館也是休閑、會友的場所。

2.廟會(民間信仰和商業活動相結合)

以某一寺廟為中心,定期舉行帶有宗教色彩的聚會,稱為廟會,也稱香市。這是中國傳統社會一個十分普遍的文化現象,江南地區尤為普遍。各地市鎮多寺廟,大多形成有一些各具特色的廟會傳統。廟會的香火興旺與否,是一方民眾社區生活的大事。

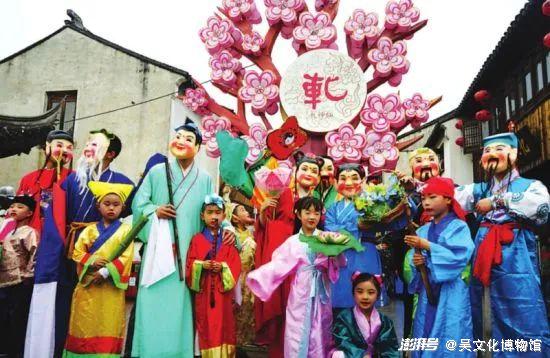

2015年再現古代黎里八大家族中秋“顯寶”,圖源黎里古鎮旅游

2014年,蘇州軋神仙廟會經中華人民共和國國務院批準列入第四批國家級非物質文化遺產名錄。“軋神仙”原本是一種民間宗教活動,以后逐漸演變為集道教文化和民俗文化的一個盛大廟會。自宋代淳熙年間(1174-1189年)起,每年農歷四月十四為八仙之一呂洞賓的誕辰,蘇州民眾乃至無錫、上海、浙北等部分鄉鎮的人,紛紛自發地前往福濟觀(神仙廟)進香。據稱:是日,呂純陽會化身乞丐、醫士、小商小販混在福濟觀進香人群中濟世渡人,點化庶民。呂純陽醫道高明,蘇州中醫尊為祖師。凡得疑難雜癥而又無錢治病的患者,多在十三、十四日去廟中燒香,祈得仙方,因而神仙廟內你擠我軋,據說可軋得“仙氣”,消災祛病,延年益壽;大吉大利,大富大貴。日久成習,就叫做“軋神仙”。

“軋神仙”廟會,圖源網絡

行文到此,讓我們將思緒從明清時期拉到當下,江南市鎮依舊繁盛,市鎮中的一些建筑依舊古香古色,極具歷史感。市鎮依舊是休閑旅游的好去處。雖身處城市之間,心向往之。

原作者:謝開鍵 (南京師范大學)

注意!!!未經授權不得轉載!!!

參考文獻:

樊樹志:《明清江南市鎮探微》,復旦大學出版社1990年版。

樊樹志:《江南市鎮——傳統的變革》,復旦大學出版社2005年版。

陳曉燕、包偉民:《江南市鎮——傳統歷史文化聚焦》,同濟大學出版社2003年版。

吳滔:《清代江南市鎮與農村關系的空間透視——以蘇州地區為中心》,上海古籍出版社2010年版。

陳國燦主編:《江南城鎮通史》(明代卷、清前期卷),上海人民出版社出版2017年版。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司