- +1

江南訪古丨楞伽塔前

上方山雪景-楞伽塔,圖源:蘇州市植物園官微

1

早就知道,楞伽是一座山,在斯里蘭卡,相傳佛在此講過經。

而《楞伽經》,是我買來的第一本佛經,中華書局的版本,佛教十三經之一,和一大摞書被我一起抱回家,很快就束之高閣了。

清代的姚鼐有詩:“欲偕投紱老,終日問《楞伽》。”可我哪有時間去“問”呢?這些年,人事倥傯,房子、遷居、兒子的身體,俗事繞身,那些需要急功近利去讀的書都顧不上翻,哪有時間去讀佛經呢。但我一直記得它淡黃色的封面,有一種沉靜的美。所以,我時時安慰自己,塵世里滾打摸爬也是修行啊,等我在滾滾紅塵里修煉得差不多了,結緣再讀《楞伽經》吧。不過,楞伽一詞倒是一直穩坐于心,大山一般令人望而生畏,以至于我新鮮的生活里出現了楞伽塔時,也不敢冒然造訪,生怕自己的淺薄配不上它的高大與威嚴。

楞伽塔,圖源網絡

2015年初夏,我還在北京的魯迅文學院深造學習時,好事多磨的一紙調令從天而降,我從甘肅天水要去蘇州吳中的一家文化單位工作了,于是,我從北京匆匆趕往蘇州辦理調動手續。車過友新高架時,遠遠望去,車窗右側的遠山上有一座塔,高聳如云。

問之,接站的朋友答曰:“楞伽塔”。

朋友還補充了一句:塔下有寺,叫上方寺,那座山就叫上方山。

哦。

——我輕許了一聲,沒作任何回答。

上方山,圖源:蘇州市石湖景區管理處官網

之后,楞伽塔以50邁的速度在我的視野里撤退,直到消失。但我從此再沒有忘掉它,并堅信遲早有一天還會遇到。果然,兩個月后,當我把一個異鄉人的肉身安放在石湖之畔的時候,楞伽塔再次出現了。每天上下班,駕車行駛在友新高架時,只要稍微扭下頭,就能看到它在上方山巔不慍不火地矗立著。偶爾去石湖邊散步,站在北塘橋上,也能于燈影樹影的空隙里看到它。

楞伽塔,圖源:蘇州市石湖景區管理處官網

2

不止日常生活,就在典籍里也常常與楞伽塔不期而遇。我最喜歡的是大才子袁宏道的這幾句:

虎丘如冶女艷妝,掩映簾箔,上方如披褐道士,豐神特秀。

這不是寫上方山嗎?

是的。

但我也沒有征引錯誤。他寫的是上方山跟虎丘的不同之處,但何嘗又不是虎丘塔跟楞伽塔的區別呢。蘇州多古塔,這幾年我專門看過的就有北寺塔、盤門的瑞光塔以及靈巖寺塔。而年代最久的當屬虎丘塔,楞伽塔排行老二。所以,袁宏道把老大和老二拉在一起比較,也不無道理。

如果說要選一首詩歌的話,我覺得鄭元佑的《楞伽塔》最佳:

危峰聳浮屠,七級雕闌曲。

影落湖波心,魚龍駭常伏。

這是他《石湖十二詠》里的一首。

乾隆御道,圖源:蘇州市植物園官微

楞伽塔自建以來,一直受文人墨客吟誦之愛,就連達官貴人也樂此不疲。乾隆皇帝數次下江南,總要來上方山,賞湖,觀塔,休憩,喝茶,留下了《雨中游上方》《上方山楞伽寺》《游上方山》等詩作。正因為他每下江南必訪上方山,這里也留下了一條御道——或者說,這就是當年方便他上山而專門鋪筑的一條山路。其線路是自乾隆行宮遺址起,蜿蜒到郊臺,再沿嶺直上,差不多一千米左右。我走過這條小路,皆由花崗石石片筑成,古意盈盈,石片以佛珠狀排列,每隔十米左右就嵌有麒麟、蝙蝠、寶瓶狀的圖案,以祈吉祥。

壽龜 圖源:蘇州市植物園官微

靈猴 圖源:蘇州市植物園官微

蝙蝠 圖源:蘇州市植物園官微

這也是通往楞伽塔的古道,宜雨天,一個人緩緩地走。

3

而楞伽塔的歷史,要上溯到隋大業四年(608)。這一年,吳郡太守李顯之所以動意建造此塔,是“樹因之最,無過起塔”。在這位太守看來,修筑塔是一件隱隱有天意的事。后來,重建于宋太平興國三年(978),塔壁上保存的“太平興國三年”“戊寅歲重建”等塔磚銘文就是明證。

塔八角七層,塔身為磚砌筑而成,但外觀似仿樓閣式木塔,各層高度依次遞減,平面大小亦相應逐層收斂,故而整體比例和諧,又顯得挺拔玲瓏。人生是一場不停的修補藝術,塔,又何嘗不是呢。楞伽塔建了壞,壞了重修,經歷曲折。但有一點很重要,那就是雖經多次修復,但基本結構仍保持北宋特征,是一處江南一帶研究唐宋年間磚塔演變的重要實物例證。

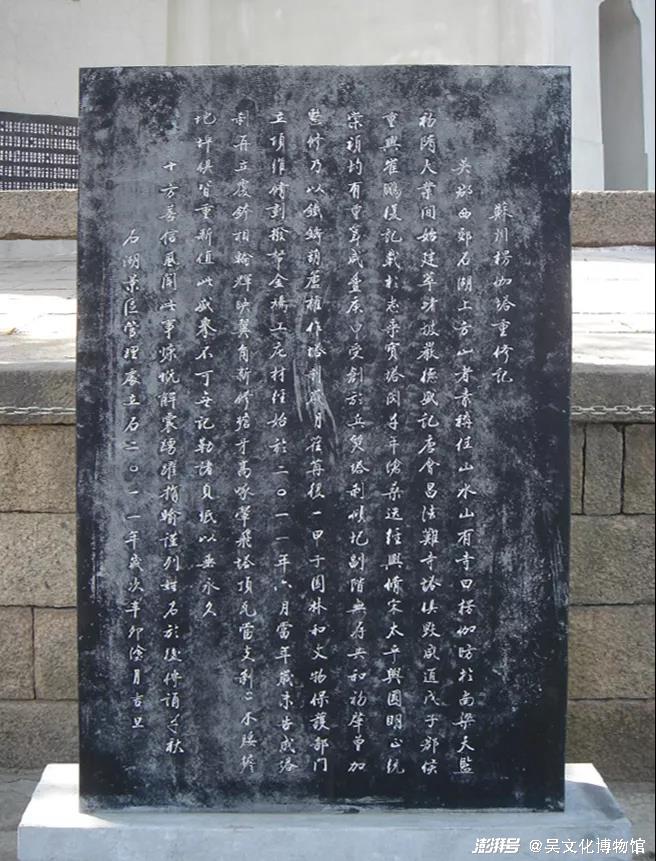

重修塔記碑,圖源:新世紀五星紅旗迎風飄揚的博客

楞伽塔最近一次維修,是2011年,主要圍繞塔身維修、塔剎恢復和塔院整治進行。當時,一個較為突出的問題就是楞伽塔的塔身稍微向西傾斜,但有專家說這并不會導致古塔倒塌。思無邪,但塔有邪。且不說意大利的比薩斜塔,僅在蘇州,虎丘塔就是斜的,楞伽塔應該算蘇州的第二斜塔了。

不過,它只是微微一傾,稍不留神,也是看不出來的。

楞伽塔,圖源:蘇州市植物園官網

4

我第一次站在楞伽塔前,是一個秋桂飄香的早晨。

出小區門,順著圣陶路步行,約略一個小時,可至塔院。塔院分前后兩進,第一進正殿,見到一幅楹聯,很是喜歡:

串月入歸,村坫爭酤新郭酒。

行春社散,旗事傳唱石湖間。

因為不是周末,游客稀少,可以由著性子繞塔轉上幾圈,也不會招來怪異的目光。在此處遠望,果然是湖光水色盡收眼底。轉身,太湖諸峰也依稀可見。我更愿意多看看石湖。我廝身于此,算是一往情深吧。甚至,我能認出自己夜跑的路線:北塘橋,濱湖路,石堤,再從西施路折回來。晨風吹來,桂香的味道更濃更烈了。要是能做一個閑人,天天在這里登高望遠,也是一樁美事。

是啊,更遠處友新高架上的滾滾車流,會把人的所有癡心妄想打回現形。

秋之石湖,圖源:蘇州市石湖景區管理處官網

5

山有靈,湖有魂。

塔呢,更像是靈與魂的一個忠實觀察者。

楞伽塔,在石湖之側,在上方山頂,用佛的眼睛注視著蕓蕓眾生的日常生活,也見證著一座古城的滄桑巨變。只是,它不似掌握話語權的人那樣滔滔不絕地講出來,它最高貴的品質恰恰是自始至終沉默不言。楞伽塔用沉默表達著自己的內心。我們生而為人,在楞伽塔下茍且偷生,當心存敬畏。我常常告誡自己,我的生活中有一座楞伽塔,在不遠處能夠望得見我,我得放下虛妄,真誠、謙卑、樸素地生活,每天醒來,都是一場重生啊。

楞伽塔(局部),圖源:蘇州市文廣旅局官微

后來,我讀到了隋朝嚴德盛撰寫的《橫山頂舍利靈塔銘》,真是一篇洋洋灑灑的美文。其中,銘文這一段是這樣寫的:

獨善非德,兼濟為功。俱成法雨,用息塵籠。

6

2002年,楞伽塔院建亭懸鐘。亭柱上有聯,而我偏偏注意到了這六個字:壬午歲清和月。

壬午歲,是年份,清和月,就是農歷四月。

但我又想自由組合一下,倘若僅取“歲清和月”四個字,也很有雅意。

塔院平臺上的鐘亭,圖源:新世紀五星紅旗迎風飄揚的博客

有一座古塔在你的日常里高聳如云,這樣的古塔仿佛燈塔,既關詩情,又有讓人心生天下大定的妥然之感,似乎總能從凡俗的塵世里領取一份神秘力量的庇護與加持。

這,也是楞伽塔給吳中大地的暗示。

原作者: 葉梓

注意!!!未經授權不得轉載!!!

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司