- +1

來自馬來西亞的神劇:女人能娶2個丈夫,男人負責多生女娃

在中國,一線城市常驚訝于二三線城市擺脫不了小市民氣息,二三線城市則對十八線城市的底層文化生活不屑。于是國內鄙視鏈底端的十八線城市的底層人民,只能到網上自欺欺人地做一回文化霸權主義者,鄙視東南亞地區連個像樣的高樓都沒有。

可有時候,即便能以歐美大城市相匹敵的國內一線城市,也未必能自信地宣稱自己在世界觀上有超越馬來西亞的勇氣。馬來西亞講中文的單元劇《美麗新世界》,靠著世界觀設定在網絡上躥紅了。

前兩個單元《丈夫》和《烏鴉》中的故事并不新奇,但能拍出來,就足以令人佩服。

勇氣雖然可嘉,但第一單元《丈夫》還是挺令觀眾感到尷尬的。

《丈夫》的設定并不陌生,清代李汝珍的長篇小說《鏡花緣》中第三十二、三十三回講的“女兒鄉”、法國電影《女兒國的杰基》等都是一個套路:女性取代男性成為社會的支配者和主導者。在《鏡花緣》中,這種顛覆表現為“女兒鄉”的女性長胡子、男性纏足裹腳打耳洞。而《女兒國的杰基》中,則表現為女性穿褲子和類似于伊斯蘭長袍的袷袢。

馬來西亞電視劇里的“美麗新世界”比起“女兒鄉”和“女兒國”在表面上沒有什么驚人之處,男女著裝仍然遵循著現代時裝劇的規則,它的顛覆性被傾注在了人物的名字上:女性角色叫陳冠成、陳建國、張偉杰,男性角色則被稱呼為鄧淑賢、許安安……自帶刻板印象的人名設定,注定了《丈夫》的先天不足,同時也預示著一集半以后出現的后天畸形。

處于美麗新世界中的馬來西亞由于男女比例嚴重失調,物以稀為貴,女性身價上漲,男女處境對調,女性成為家族的族長,處于社會支配地位。

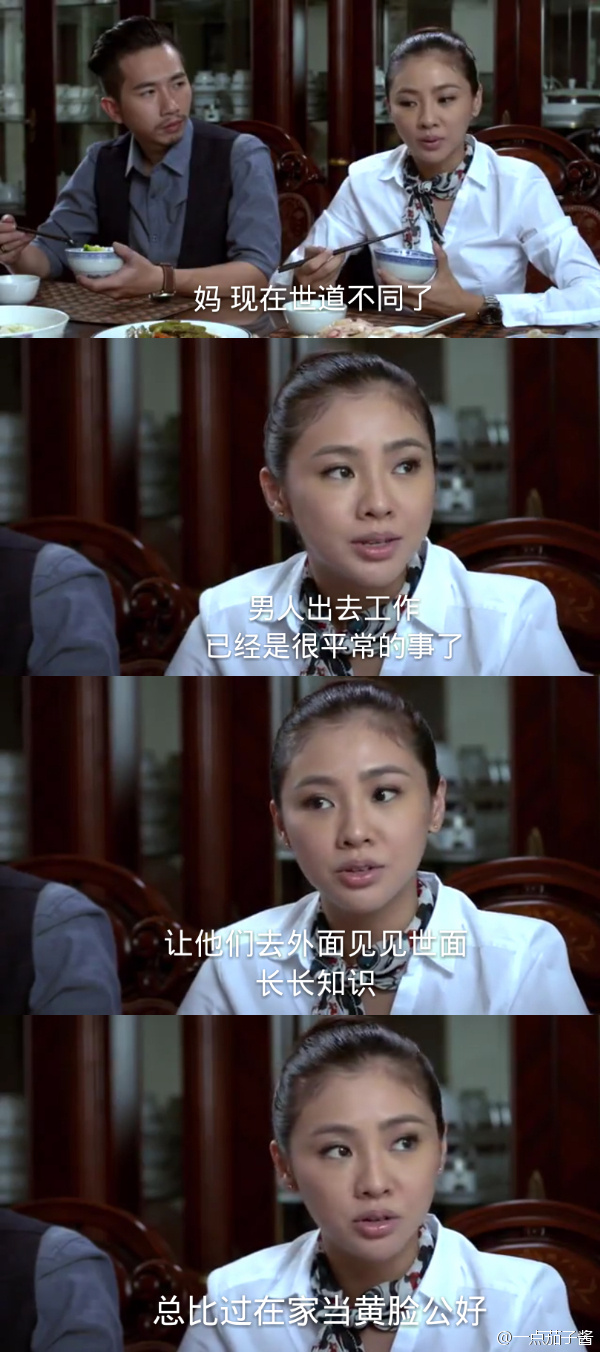

單元的女主角陳建國和男主角鄧淑賢結婚七年沒有子女,陳家的家長陳冠成嫌棄女婿太過“男權主義”,對女婿不肯當繁殖機器、堅持出門工作心懷不滿,力勸女兒娶個側室。

在警隊工作的鄧淑賢不滿女性對男性的壓迫,在工作、家庭、生活中都富有反抗精神,引起了自己的女上司張偉杰的注意。

后面的故事就跟國內觀眾熟悉的中日韓印泰家庭倫理劇沒什么兩樣了。甚至因為結局太過狗血,磨滅了整部劇中性別對調這一設定所帶來的新鮮感和刺痛感,留給觀眾一種嘴上說著諷刺現實社會男女不平等、身體卻還在實誠地為現實開脫的尷尬觀后感。

之所以會產生這種感覺,是因為《丈夫》從一開始就沒有把握好自己的走向,比起依靠對調性別處境揭示男女不平等現狀和性別刻板印象,它更像是一出反串劇,女演員演男性角色,男演員演女性角色。在世界觀上偷了懶,就像只肯為視覺特效花五毛錢一樣,指望出現眼前一亮純屬天方夜譚,不害觀眾眼瞎就不錯了。

追求男女平等的革命尚未成功,各國影視創作者仍需努力。

深陷五角錢特效、奇幻巨制泥潭的國產電視劇,似乎已經放棄了對政治問題的討論。與政治緊密相連的男女平等思想和女權主義思潮,更被視為洪水猛獸,避之不及。每一個與性別相關的話題,都會掀起一波波口水戰,和發生在名人身上的生死離合一樣,為輿論提供機遇狂歡。

從這個層面上看,馬來西亞能夠拍出《丈夫》就已經走在了中國的前面。即使故事和演員中文發音一樣蹩腳,也仍然值得被嘉許。《丈夫》犯下的錯誤,中國清末及民國時期就犯過了。

戊戌變法運動及之后的辛亥革命時期,中國女性解放運動高漲。但解放運動的領導者仍然是男性,加上國家處于戰爭的陰影下,導致女性自我解放、追求男女平等,被男性話語體系和國家主義裹挾。

先進女性試圖解放自我的過程,一定程度上不過是抹殺自我性別的過程。錯誤地把“變成男人”視為性別解放的目標,這當然是狹隘而可笑的。

周作人在上世紀初就曾指出,“現代的大謬誤是一切以男子為標準,即婦女運動也逃不出這個圈子,故有女子以男性化為解放之現象”。李大釗則認為“兩性間的德莫克拉西(民主)比什么都要緊”。

遺憾的是,一個多世紀過去了,人們依然沒有擺脫思想上的狹隘,兩性依然樂此不疲地彼此指責著,缺乏自我反思。

《丈夫》或許尷尬,但多少為這復雜的兩性關系和男女平等,提供了點思考和借鑒。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司