- +1

“降安南”的敗仗為何被乾隆算進(jìn)了“十全武功”

在拉薩市的布達(dá)拉宮廣場(chǎng)上,坐落著一座乾隆五十七年(公元1792年)落成的“御制十全記碑”。碑上用藏、蒙、漢、滿四種文字刻下了乾隆帝親自撰寫的碑文,用以宣揚(yáng)乾隆一朝的“十全武功”。奇怪的是,“十全武功”里的“降安南”分明是一場(chǎng)敗仗,如何竟能與平定準(zhǔn)噶爾的豐功偉績(jī)并列呢?

南北朝的終結(jié)者

“十全武功”里的“安南”,指的是今天的越南北部。自從十二世紀(jì)南宋朝廷冊(cè)封當(dāng)時(shí)的“大越”李朝君主為“安南國(guó)王”之后,元明清三代都沿襲了這個(gè)稱呼。與中原王朝改朝換代不太一樣的是,安南雖然也有朝代的變化,國(guó)號(hào)卻基本不變,除了被明成祖出兵消滅的短命胡朝(1400-1407年)與其同樣短暫的“大虞”國(guó)號(hào)之外,“大越”一直是安南的正式國(guó)號(hào),在驅(qū)逐明軍重獲獨(dú)立(1428年)之后,黎利建立后黎朝,國(guó)號(hào)仍然恢復(fù)成了“大越”。

后黎朝的國(guó)祚在1527年中斷,權(quán)臣莫登庸逼迫黎恭皇禪位并將其殺死,自稱皇帝,即莫太祖。滑稽的是這位司馬懿一樣的人物前不久還在宣稱,“三綱五常,扶植天地之棟干”,結(jié)果轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就把頭一條“君為臣綱”置之腦后了。

莫氏篡位激起了忠于黎氏的勢(shì)力的反抗。盤踞在今日越南和老撾交界的后黎朝舊將阮淦,集結(jié)反對(duì)莫氏的力量,并于1532年訪得黎昭宗之子黎維寧(黎莊宗),復(fù)辟后黎朝。因?yàn)橹匦禄謴?fù)的后黎朝的中心在清化、義安一帶,與北方盤踞在以升龍(河內(nèi))為中心的紅河流域的莫朝對(duì)峙,這一時(shí)期被稱為“南北朝”。

1545年,被尊為“尚父”的阮淦被莫朝降將下毒殺害,后黎朝的實(shí)權(quán)落到了他的女婿鄭檢手里。他與其后裔的權(quán)力甚至超過(guò)了阮淦:黎皇毫無(wú)政治權(quán)力,那些必須由黎皇名義下達(dá)的詔令,都由鄭主“奏請(qǐng)”黎皇發(fā)布。這就形成了“黎皇鄭主”的局面。1591年,鄭軍五萬(wàn)北伐,擊敗莫朝的十萬(wàn)大軍,第二年又攻下升龍,莫朝殘部逃至中越邊境一帶,在高平茍延殘喘近一個(gè)世紀(jì)。黎皇還都升龍,越南歷史稱之為“黎朝中興”。

表面上,中興后的后黎朝統(tǒng)一了除高平一隅以外的全部國(guó)土,但阮淦的兒子阮潢出鎮(zhèn)順化后羽翼漸豐,阮氏家族實(shí)際控制了靈江以南地區(qū),并從1620年開(kāi)始,雖在名義上奉黎皇的年號(hào),僅稱大越國(guó)阮主,但不再向中央交納賦貢,形成一個(gè)新的割據(jù)政權(quán),中國(guó)與日本史籍即稱之為“廣南國(guó)”,結(jié)束了南北朝的安南仍然處在南北分裂的局面。

這樣的局面持續(xù)了一個(gè)多世紀(jì),鄭氏用黎皇的名義六次對(duì)阮氏用兵,都沒(méi)有使之屈服。反而是阮岳、阮侶、阮惠三兄弟于1771年在廣南歸仁府西山邑揭竿而起(史稱“西山起義”),在短短五年之內(nèi)就摧毀了南方的阮主政權(quán),并以“扶黎滅鄭”的名義出兵北上,于1788年消滅北方的鄭氏,更迫使后黎朝的末代皇帝黎維祁藏身民間,并向清朝求援,“立予存亡繼絕,以申大義于天下。” 在乾隆皇帝看來(lái),黎氏傳國(guó)日久,且臣服“天朝”最為恭順,“今猝被強(qiáng)臣篡奪,若竟置之不理,殊非字小存亡之道”,終于決心進(jìn)行軍事干預(yù),志在“滅阮扶黎”,“興滅繼絕”,“原非利其土地”。

除夕之夜的奇襲

1788年十一月,清兩廣總督孫士毅征調(diào)廣東省兵一萬(wàn)人,廣西省兵五千人,合一萬(wàn)五千人,兩千人分撥沿途防守,以八千名出征安南(越南史籍記載為二十萬(wàn)清軍,甚為夸大不實(shí))。

清軍此次用兵安南的目的是為黎氏復(fù)國(guó),師出有名,因此進(jìn)展順利,長(zhǎng)驅(qū)直入。十一月十九日,軍抵富良江,江之南岸即為安南首都升龍。為阻止清軍過(guò)江,在清軍到達(dá)前,西山軍領(lǐng)袖阮惠下令盡伐沿江竹木,并將沿江所有船只停泊南岸。清軍到達(dá)后,艱難覓得幾只小舟。夜幕降臨,載兵百余,駛向江心,奪得戰(zhàn)艦一只。清軍提督許世亨親自率兵乘艦渡江,復(fù)奪得小舟三十余只,更番渡兵,分搗敵營(yíng)。昏夜中,西山軍不辨多寡,驚慌潰逃,清軍焚其戰(zhàn)艦十余艘。二十日黎明,清軍全部過(guò)江。黎氏宗族、百姓出迎,阮惠遁還廣南。是夜二鼓,黎維祁走出藏身處所,趕赴軍營(yíng)進(jìn)見(jiàn)孫士毅。十一月二十二日孫士毅根據(jù)戰(zhàn)前乾隆皇帝的指示,傳旨舉行冊(cè)封儀式,代表清廷正式冊(cè)封黎維祁為安南國(guó)王,后黎朝第二次得以復(fù)辟。

清軍輕取升龍,但并未消滅西山軍的主力。阮惠的大本營(yíng)遠(yuǎn)在富春(順化),距離升龍尚有千里之遙。從廣西邊界至河內(nèi),為供1萬(wàn)兵士之糧,清廷已用役夫15-16萬(wàn)人,從云南出口至河內(nèi),有40站,用夫10余萬(wàn)。而自河內(nèi)南至順化又有1000余公里,須安設(shè)臺(tái)站53所,增加役夫10余萬(wàn)人。但黎維祁毫無(wú)權(quán)威,根本不能調(diào)撥役夫,而廣西、云南力已不支,清軍自然無(wú)力繼續(xù)向南推進(jìn)。

于是清軍就在升龍城內(nèi)停留一月之久。阮惠得知清軍進(jìn)退未決,麻痹大意之后,決意展開(kāi)反攻。十一月二十五日,阮惠稱帝;改元光中,正帝號(hào)以維系南北人心,并親率將士渡河北上于清化“三丁取一”,征兵至八萬(wàn),然后集合兵力,向升龍包抄過(guò)來(lái)。為了進(jìn)一步麻痹清軍;阮惠還派人先投書于清軍營(yíng),卑辭乞降。

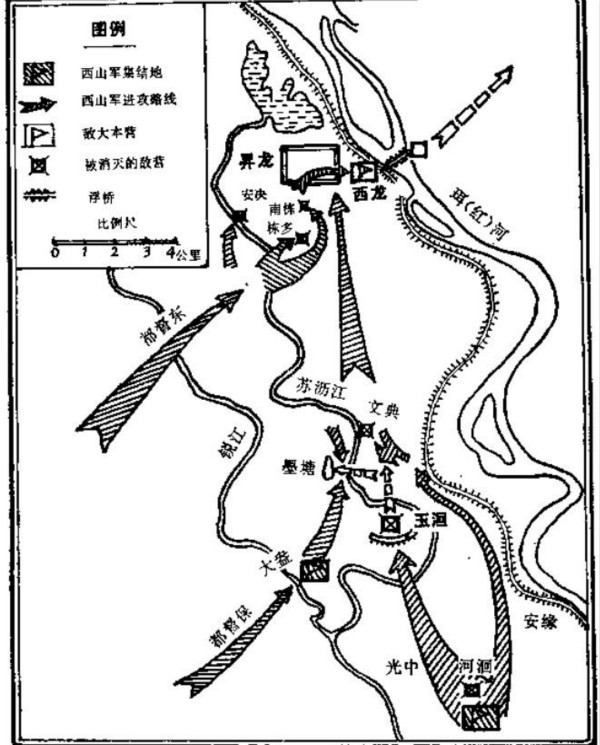

孫士毅上當(dāng)了。除夕之夜,清軍“置酒張樂(lè)”,歡度春節(jié)。西山軍偷襲升龍的外圍清軍據(jù)點(diǎn),不斷向前推進(jìn)。直到正月初二,孫士毅才知道阮惠來(lái)攻,倉(cāng)忙率兵應(yīng)敵。黎維祁卻攜帶家口率先逃跑。阮惠的西山軍以象載大炮沖陣,清軍在眾寡懸殊的情況下,無(wú)心戀戰(zhàn),黑夜中自相蹂躪,死傷甚眾。孫士毅帶領(lǐng)部分人馬渡過(guò)富良江,退到北岸后,慌忙砍掉浮橋斷后。留在南岸未及過(guò)橋的清軍包括提督許世亨、總兵張朝龍等,紛紛溺水而死。孫士毅帶領(lǐng)殘兵敗走鎮(zhèn)南關(guān)(今友誼關(guān)),焚毀和丟棄關(guān)外糧械火藥數(shù)十萬(wàn),士馬還者不及一半。吃了一場(chǎng)大敗仗的孫士毅撤回關(guān)內(nèi)之后,向乾隆請(qǐng)罪。乾隆撤去其兩廣總督之職,以閩浙總督福康安補(bǔ)授兩廣總督,赴鎮(zhèn)南關(guān)辦理善后事宜。

冒牌國(guó)王來(lái)祝壽

雖然西山軍乘勝一直追至諒山,但阮惠卻怕清廷再次用兵,正積蓄力量,伺機(jī)反撲;何況阮惠還同其兄阮岳不和,“又方與暹羅構(gòu)兵,恐暹羅乘其后”。面對(duì)這些嚴(yán)重威脅,阮惠深知,要想鞏固自己的統(tǒng)治,沿襲歷史傳統(tǒng),經(jīng)由天朝的承認(rèn)與冊(cè)封,正定名分。因此阮惠在不到一個(gè)月的時(shí)間內(nèi),三次遣使求封。

這時(shí),清廷對(duì)西山阮氏的態(tài)度發(fā)生了根本變化。乾隆皇帝感到黎朝已經(jīng)失去人心,沒(méi)有恢復(fù)的希望,便不再支持黎維祁。乾隆皇帝以“阮惠呈進(jìn)表文,極為恭謹(jǐn)”為由,宣布接受阮惠“投誠(chéng)”。阮惠得知此事,立即派其親侄阮光顯到北京“謝罪”,還自稱已改名阮光平,表示已為陣亡清軍建祠祭祀,并于來(lái)年乾隆帝八旬壽典時(shí)入華祝壽。乾隆皇帝因此決定以往的事情不再追究,并發(fā)布敕文,解釋出兵“扶黎”,是出于“字小存亡”之義,今“天心竟有厭棄黎氏之意”,清朝只能順天而行,并正式下詔冊(cè)封阮光平為安南國(guó)王。至于在清廷看來(lái)已成“無(wú)用無(wú)恥之徒”的黎維祁,先由南寧遷往桂林,隨行人員一律剃發(fā)改服,成為清朝編民。隨后賞黎維祁三品頂戴,編旗發(fā)置京師(所以北京有了一個(gè)“安南營(yíng)”的地名)。

轉(zhuǎn)眼就到了1790年。大清朝廷上下都在準(zhǔn)備慶祝乾隆皇帝的八十大壽,慶壽活動(dòng)從承德避暑山莊開(kāi)始,中經(jīng)圓明園,最后在紫禁城落幕,長(zhǎng)達(dá)數(shù)十天之久。這一次,除了清朝的滿漢文武百官及蒙古王公之外,作為大清藩屬的各個(gè)外國(guó)使團(tuán),也都紛紛趕到承德參加這一次盛會(huì)。

其中最受重視的自然是由國(guó)王阮光平親自帶領(lǐng)的安南使團(tuán)。對(duì)于清廷來(lái)說(shuō),屬國(guó)之君,親來(lái)朝賀,尚是首次,然而從一開(kāi)始,這就是場(chǎng)騙局。西山政權(quán)初見(jiàn),內(nèi)憂外患,人心未定,而朝覲一行需近一年之久,國(guó)卻不可一日無(wú)君,的確很難相信阮惠會(huì)親身前來(lái)。按照越南史料的說(shuō)法,“(阮)惠以其甥范公治貌類己,使之代”。至于清方是否察覺(jué)這是一個(gè)冒牌國(guó)王其實(shí)也不重要,畢竟“阮光平”是宋代以來(lái)以安南國(guó)王身份來(lái)華朝覲的第一人,這對(duì)虛榮心很強(qiáng)的乾隆皇帝而言,自然是一個(gè)輝煌的“懷柔遠(yuǎn)人”的成就。

于是,安南使團(tuán)一行受到了超標(biāo)準(zhǔn)接待。按照慣例,安南使節(jié)進(jìn)入中國(guó)后的衣食住行全部是朝廷承擔(dān),按照《明會(huì)典》的規(guī)定,安南使臣一行伙食標(biāo)準(zhǔn)是每5人羊、鵝、雞各1只,酒10瓶,米7斗5升,外加蔬菜廚料。清朝的標(biāo)準(zhǔn)更高,安南國(guó)入貢陪臣或一人或二人或三人,各日給鵝一、雞一、魚一、菽乳二斤、菜三斤、酒六瓶、面二斤、香油一兩、椒一錢、醬瓜四兩、清醬、醬各六兩,醋十兩、鹽一兩、茶一兩、鐙油二兩、貢羊一、豬肉三斤、牛乳一旋……但這還不足以體現(xiàn)清廷的重視。“阮光平”使團(tuán)入境后,福康安親自陪同,沿途官員又豈敢怠慢,直隸總督規(guī)定使團(tuán)的伙食費(fèi)是一天4000兩白銀,連乾隆皇帝知道以后也譴責(zé)“過(guò)事靡費(fèi)”,但此事在講政治的大局之下,居然也不了了之。

這個(gè)安南使團(tuán)在表文里對(duì)乾隆帝大加奉承,許下“自臣及子孫世守南服,存天朝之藩屏”的承諾。1790年七月十六日,“阮光平”又做了一件令乾隆極其開(kāi)心的事體:脫去“束發(fā)垂

后、戴烏紗帽、被闊袖紅袍”的漢家衣冠,換上清朝服飾,在熱河覲見(jiàn)了大清皇帝,乾隆為此寫下《安南國(guó)王阮光平乞遵從天朝衣冠,嘉允其請(qǐng),并詩(shī)賜之》。倒是一起前來(lái)覲見(jiàn)的朝鮮使團(tuán),眼看“阮家新著滿洲衣”,極其不以為然。

于是乎,“阮光平”的覲見(jiàn),挽回了清廷因軍事失敗所丟失的政治顏面。乾隆皇帝將“阮惠因有此過(guò)而畏罪求降”解釋成“不戰(zhàn)而成功”,如同“不戰(zhàn)而屈人”一樣偉大,所以才能“不勞一旅以定海邦,是皆昊運(yùn)旋轉(zhuǎn)”,不是“人力所謀”,而是“天也”。就這樣,一場(chǎng)丟人現(xiàn)眼的失敗反而被解釋成為輝煌的大捷,進(jìn)入了乾隆朝的“十全武功”之中。

參考文獻(xiàn):

孫宏年:《清代中越宗藩關(guān)系研究》,黑龍江教育出版社,2006年

葛兆光:《朝貢、禮儀與衣冠:從乾隆五十五年安南國(guó)王熱河祝壽及請(qǐng)改易服色說(shuō)起》,《復(fù)旦學(xué)報(bào)》,2012年第2期

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司