- +1

打破進口依賴,這臺全自主研發的設備獲國家科技進步一等獎

一臺高場磁共振醫學影像設備的國產化之路,走過了十年,才打破了國際技術“卡脖子”和進口依賴。

11月3日,國家科學技術獎勵大會在人民大會堂隆重召開。會上,由上海聯影醫療科技股份有限公司(簡稱“聯影醫療”)牽頭,攜手中科院深圳先進技術研究院,以及中國人民解放軍總醫院、復旦大學附屬中山醫院協同創新,共同完成的“高場磁共振醫學影像設備自主研制與產業化”項目榮獲“2020年度國家科學技術進步獎一等獎”。

項目攻關突破了譜儀、射頻功放、梯度功放、梯度線圈、射頻發射線圈、超導磁體等一系列核心關鍵技術,成功研發出中國首臺3.0T高場磁共振并實現整機制造與應用,填補了國內空白。中國成為繼美、德之后,第三個實現高場磁共振全部核心部件自主研發的國家。聯影醫療也成為高端醫療裝備行業首個以第一完成單位斬獲科技領域最高榮譽的企業。

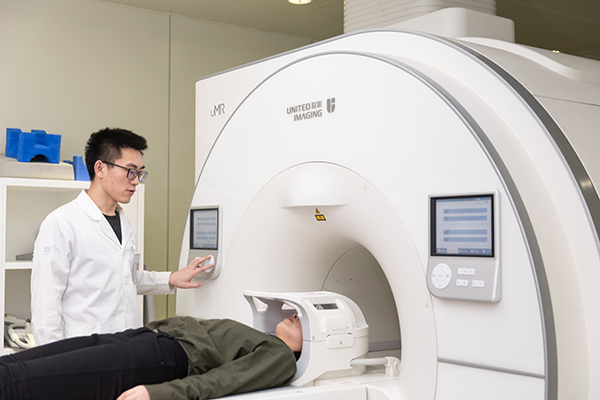

聯影3.0T 磁共振在醫院投入使用 本文圖片均有聯影 供圖

以磁共振為代表的大型尖端醫學影像設備是臨床醫學診斷的必備工具,可以從結構、功能等多個層面對人體內部組織進行深入細致的觀察與分析,是心腦血管神經和腫瘤等多種重大疾病影像診斷的金標準,也是現代化醫療的重要標志。

同時,高場強磁共振可為腦科學等重大前沿科研提供更精細的腦結構和腦功能成像,是科研領域必不可少的科學儀器。

然而,由于超導磁體研發難度大,成像電子學門檻高,涉及學科門類繁多,技術體系精密復雜,加之成像速度慢這一行業一直難以逾越的瓶頸,研發難度極大,不得不長期依賴進口。

在聯影研發成功之前,掌握磁共振全部核心部件技術的公司全球僅2家。由于無法掌握核心部件和卡脖子技術,國產磁共振設備主要占據中低端市場,高端影像設備國產率不足5%,最高端的3T磁共振100%依靠進口。而進口設備價格昂貴,中國百萬人口磁共振擁有量不足美、日等國十分之一。

磁共振核心部件:超導磁體

十余年多學科聯合攻關

2007年,項目首席科學家、中國科學院深圳先進技術研究院研究員鄭海榮回國并建設保羅·C·勞特伯生物醫學成像研究中心,部署研究磁共振成像等前沿技術。

2011年,研究中心與聯影啟動了高場磁共振系統研發項目,用前沿科學技術引領工程創新,在高端醫學影像領域開展創新探索。

他們選擇了最難、也是自主可控的路,在國家科技項目持續支持下,經10余年多學科聯合攻關,由上海聯影醫療科技股份有限公司牽頭,同時攜手中科院深圳先進研究院,以及中國人民解放軍總醫院、復旦大學附屬中山醫院,產學研醫協同創新,成功研制出中國首臺3.0T高場磁共振,突破國際知識產權壁壘,實現核心部件100%自主研發,真正填補國內空白,改變了中國高端影像設備核心技術長期受制于人的局面,且在產品性能上整體達到國際先進,部分指標國際領先的水平。

該項目還實現了高端磁共振設備的大規模產業化和臨床應用。基于這一高場強磁共振系統,聯影現已推出多款高場強磁共振設備,包括世界首臺超大孔徑75cm磁共振uMR OMEGA、一系列高端科研型3.0T磁共振產品,服務全身科研以及神經科研等前沿科研探索。

這些產品廣受市場歡迎,2020年聯影磁共振國內增量市場占有率排名第一;國產磁共振國內市場占有率從2013年14%提升至41%。此外,聯影磁共振同時逆向輸出至美國、歐洲、印度等地,產生了重大經濟與社會效益。中國由凈進口國轉變為出口國,這也打破了跨國公司在該領域長達30多年“一統天下”的格局,重構了該領域國際產業格局。

中國隨之成為繼美、德之后第三個全面掌握高場磁共振部件及整機制造的國家。國產設備的誕生迫使進口同類產品大幅降價,有力造福了國計民生,對于滿足中國億萬民眾健康需求、引領帶動高端醫療裝備制造行業發展具有重大意義。

聯影3.0T 磁共振在醫院投入使用

通過“產學研醫”實現“既快又清”

不但要掌握“卡脖子”技術,還要取得創新型突破。

鄭海榮介紹,該項目通過快速成像理論與方法等自主創新,另辟蹊徑、突出重圍,在成像電子學部件、快速成像方法和高端臨床應用等方面獲發明專利124項、授權美國專利11項,建立了包括理論方法創新與專利群布局在內的攻防兼備的知識產權體系,有力保障了本項目產品全面進入國際市場競爭。

掃描時間長,成像速度慢,是國際公認的磁共振成像研發難題。要想極致地發揮技術參數優勢,進行快速高質量成像,難度極大,對系統的精準度要求極高,如同“在刀尖上起舞”。

研究團隊開展磁共振稀疏成像理論方法研究,實現了高倍加速,在高時間分辨率動態成像、高分辨率快速血管壁成像以及腹部小肝癌等應用方面具有優勢。

聯影3.0T磁共振腦神經纖維斷面擴散張量成像

通過產學研醫的融合,該項目率先建立了腦中風、心臟病和微小腫瘤“既快又清”定量磁共振成像診斷方法,實現了重大疾病診斷新技術的臨床推廣應用,并實現了高時空分率實時心臟成像、肝臟灌注和腦血管斑塊成像,形成臨床指南并納入國際影像專家共識。

“產學研醫”的模式也是此次項目取得成功的基礎所在。復旦大學附屬中山醫院放射科主任曾蒙蘇說,聯影10年前在上海扎根發展,從成立之初就開始跟中山醫院開展合作。

“合作之初,因為受以往對國產高端醫療設備的固有經驗的影響,我們還抱著懷疑的態度,更多的也是提出批評。”曾蒙蘇說,同是中國人,希望自己的民族產業,特別是醫學影像領域的民族企業能夠發展得更好,因而這樣的批評也是一種愛護,也是出于一種民族責任感。

曾蒙蘇介紹,21世紀的科學研究的發展有兩個重要方向,一個就是團隊科學,科研已經不是一個人的單打獨斗,必須要依靠團隊合作。第二個是學科交叉融合,就是產學研醫融合。

在生命科學領域,特別是醫療器械這個領域,多學科交叉、知識交叉,必須通過產學研合作,才能產生更多想法,解決實際問題。

醫生根據臨床需求,提出需要解決問題的方向,企業不斷完善產品,提供更先進的技術和設備,讓臨床有了更多的解決問題的工具,臨床反之還會為這些技術提供可能應用的更豐富的應用場景,相互促進,融合創新。科學無止境,技術無止境,唯有這樣,才能不斷進步。

栽下梧桐樹,引得鳳凰來。人,永遠是打造適合產學研醫融合生態的關鍵所在。以此次獲獎項目為例,深圳先進院與聯影醫療首先通過戰略合作實現頂層設計,隨后通過共同申請項目確保密切技術合作,并聯合培養人才。

科研團隊會要求研究生都要扎進企業共同學習、到各地醫院里調研需求,只有到了真正的前沿陣地,才能學會仗是怎么打的。企業每年也會安排研發人員到深圳先進院聯合培養,院里培養的學生很多在畢業后也會輸送到企業工作,實現了人才的有效儲備與雙向流動。

一流的科學家與一流的工程師緊密配合,朝著共同的目標前進,將產學研醫深度融入到每一環節。研究院和企業有機地結合在一起,有效地降低了科技成果轉化的風險,形成了一種有效的創新生態。

十年來,在院企合作的基礎上,項目團隊突破了一個又一個技術壁壘,終于實現了高端醫學影像設備的國產化。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司