- +1

這劇真是把婚姻那點事聊透了

這劇真是把婚姻那點事聊透了 原創(chuàng) 向北 第十放映室

“比起道德譴責,我更同情他們的‘愛無能’”

前陣子,龐博在脫口秀里說婚姻不可怕的段子沖上熱搜。里頭很多觀點讓人直呼,我又相信愛情了。

“結婚是有意義的,不但有意義,還是打開新世界的大門。很多事,不結婚,是不會知道的。”

很多人說聽完瞬間不恐婚了。但對婚姻向往的小火焰剛剛燃起,就被一部叫做《婚姻生活》的美劇給滅禿嚕了。

要知道,它的同名原版,可是憑一己之力,在上世紀70年代的瑞典掀起了離婚潮,強勢地撼動了人們一直信奉的婚姻制度。殺傷力可見一斑。

改編后依舊沿襲了”看似平靜成功的婚姻下,實則早已千瘡百孔”的主線,再憑借它“不像美劇”的異常平緩昏沉的節(jié)奏,成功提名年度“最致郁婚姻恐怖片”。

不少人覺得看完龐博的段子,再看這個劇,對婚姻的感覺大概如下:

于是剛自覺被“治好”恐婚的那些人,看見劇里結婚十年的男女主最后仍雙雙出軌偷情,甚至一度面目可憎,“恐婚”癥就立馬復發(fā)了。

干脆破罐子破摔說:結什么婚,智者才不入愛河。一害怕,就搬出“單身不婚高級論”,其實,這很像是一種自我欺騙。

恐婚,是這兩年很常提的一個社會心理話題。離婚率、生育率的下降也影射著當代人選擇進入一段親密關系的意愿在下降。與其說怕的是結婚,不如說我們怕的是和另一個復雜個體磨合過程里“勢必會發(fā)生的不美好部分。”

所以那些覺得《婚姻生活》是大型婚姻勸退片的朋友,大概沒理解它背后真正的用意:

它的確打破了我們對“美好向”婚姻的希望濾鏡,很殘忍地按著你的頭,掰開你的眼睛去直面親密關系中的尖銳矛盾和冰冷真相,

但不是為了嚇跑你,而是想讓你反觀自己,你真的“有能力”從獨立的個體進入到一段親密關系中去了嗎?

01

丈夫強納森是個大學教授,工作時間彈性高,妻子蜜拉則是美國科技公司的高管,收入遠超丈夫,而且經常出差,這些現實因素就使他們自然形成了女主外、男主內的家庭結構。

換做傳統男女觀念仍根深蒂固占據主導的我們的社會,這樣的結構或許早就維持不了十年。

尤其對于男性來說,要么是被自己的心理負擔壓垮,(我作為男人,卻沒有老婆掙得多太窩囊了)。要么就被旁人的閑言碎語荼毒。(他們家男人吃軟飯的。哪有大老爺們天天呆家奶孩子的?)

但這樣的情況好像都沒發(fā)生在強納森身上。

當被問到家務和帶孩子是不是一直由他來做的時候,他不但自信大方地解釋這是因為他時間更自由的客觀因素下很正常的分工,最大氣的是,他刻意地不去強調自己的“犧牲”。我沒“犧牲”什么,保姆干得更多。然而,從他熟練地幫蜜拉疊衣服,哄孩子睡覺,不難看出他的確是在家庭生活中比妻子犧牲得要多的。

之所以”謙虛“,是為了減輕敏感的蜜拉的”內疚感“。他在照顧她的情緒。妥妥顧家溫柔好男人人設!

所以以至于我看到女主出了個差就出軌,還理直氣壯地對在家等她到深夜的丈夫說自己愛上別人了,好一陣捶桌子大罵女主巨渣!

開篇相信大家和我一樣會一邊倒地覺得老實人男主好慘,女主好渣。

但看到后邊,你可能就會覺得,片面地用“渣”這個詞,來給復雜的親密關系中的人下論斷,似乎顯得有些單薄膚淺了。

拋開道德倫理審判視角,壓制住譴責的沖動之后,從人性和情感的角度冷靜觀察的話,你就會發(fā)現,強納森不是這場驟變的唯一受害者。

里邊有句對白。女主在告訴男主自己愛上了情人之后,問他:你沒有察覺到什么嗎?他說:沒有。女主苦澀笑笑說:或許這就是我們出問題的征兆吧。

聽起來蠻矯情的,甚至有點強詞奪理對不?男性的思考方式本來就大都粗線條。也可能是出于對妻子的絕對信任,所以完全想不到那塊去啊?

但其實女主沒瞎說。

她出軌的整整八個月里,他都在因為她墮胎的事獨自生著悶氣,沉浸封閉在自己的情緒世界里,根本就沒有真正感受過她,也就不奇怪為什么這么長時間,一點蛛絲馬跡都get不到了。

女主在四十歲的高齡意外懷上了二胎。他很想留下這個孩子。而蜜拉卻想起生老大產后抑郁,因為自己對丈夫瘋狂發(fā)泄情緒曾使婚姻關系一度降至冰點。她害怕孩子的到來會摧毀好不容易恢復的穩(wěn)定婚姻狀態(tài),最后選擇了墮胎。

強納森是那種情緒管理MVP,很多人覺得懂情緒管理的男人多棒啊多溫柔啊,但如果十年如一日都在情緒管理,我覺得他就不能用溫柔來解釋,而是在消極抵抗痛苦。

他明明難受得想哭,可能還有對妻子說好生卻又不要孩子的憤怒,

但到了蜜拉面前,就一副像烙了半永久的“心平氣和臉色”。

可這是雪上加霜的掩飾。

一個人幾個月都把生氣寫在臉上,你能明顯感覺他不高興,但他又總輕描淡寫告訴你他沒事,像不像一種軟性的冷暴力?這時候你大概寧可撕破臉打一架好好把事說清楚才痛快。

他的理性邏輯告訴他,承受肉體痛苦的是妻子,他沒有資格去生氣甚至悲傷。他始終在用理性對抗感性,永遠不直面“真實的自己”,也不愿意把真實的自己攤開給甚至最親密的人看到。

或者說,是不敢。他怕不完美的自己如果被別人看見,自己都不會被愛了。

所以我說這部劇好就好在它引出話題的主線雖是你最不喜歡的不忠情事,但想探討的卻是人的經歷和人性。

導致他藏匿真實自我這種心理缺裂的罪魁禍首是父權為王的原生家庭。高強度的道德標準從小給他“洗腦”。

人,就該厚道、寬容、善良、少欲望,與之相背的,都是“罪大惡極”。

所以哪怕被綠了,他也沒有正常人本能的暴怒,第一反應居然是冷靜地問蜜拉出軌的經過是什么?甚至在她要跟其他男人走的時候,還在幫她整理行李。

這已經不是“圣人”了,這是“鐵人”。他感受自己的真實情緒是滯后的,感受對方,也一直是滯后的。他就像給自己的心圍了一面鐵壁,他真實的情緒出不去,別人的,也從未真正進來。

當這個人的情緒輻射圈都在自己的世界里,就會給人,他不愿意讓人觸碰他真實情緒的感覺,這樣的他,讓她倍感孤獨。

所以她選擇用婚外情這樣的手段逃離死水般沉寂的孤獨和空洞。

大概有人會覺得我在用受害者有罪論為女主開脫。

并不。女主也是個“愛無能”高級患者。

里頭有個細節(jié):女主出軌后向丈夫訴說了自己的孤獨,強納森問她:為什么不來找我談?女主說:我做不到,你也做不到。

做不到情緒坦誠的不光強納森,還有蜜拉。她也始終向丈夫展示著最大的冷靜,和那部分理性完美的自己。甚至連墮胎都不希望強納森在身邊陪她共享悲傷和脆弱,她寧可一個人蜷縮在床上哭泣。

原生家庭同樣影響了她,在她五歲時,媽媽就帶著她去偷情。爸爸也在外面有很多情人。

她對婚姻的不安全感是非常強烈的,在她眼里,婚姻可能就像隨時可能傾覆的危房,不把自己全身心地交出去,萬一哪天房塌了,就不容易受傷。

這就是本質上兩個婚前孤獨,婚后仍舊其實孤獨的兩個人的,保護機制。他們都做不到以最真的自己進入親密關系當中去。

02

他們之間沒有愛嗎?一定是有的。哪怕在要離開他去找情夫的早晨,睡眼惺忪恍惚之間,她也下意識溫柔地撫摸著他的臉,充滿溫情。

哪怕他被她出軌的事實暴擊,但見她因為罪惡感而痛苦的時候,還是會摸著她的頭安撫她。

他們之間的愛,復雜就復雜在,他們自始至終對婚姻的“目的不純”。

在回答“少了什么特點,就不是你?”這個問題的時候,強納森說了自己的年齡、職業(yè),甚至連自己哮喘的毛病都提到了,卻唯獨沒有提到婚姻。

而蜜拉雖然提到了自己“已婚”,卻也沒說自己“是強納森的妻子”。

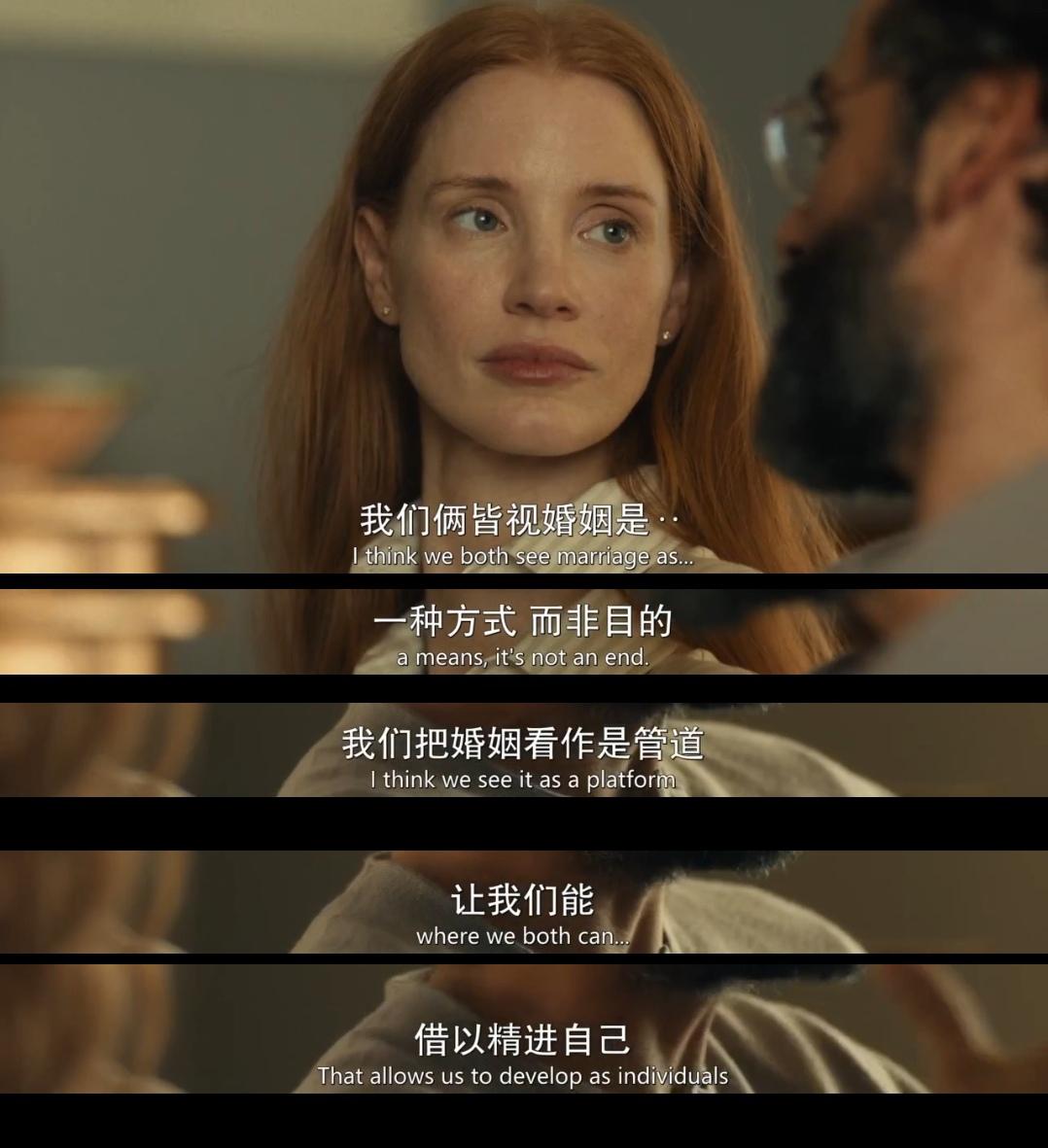

婚姻對他們而言,不像是一個人和另一個人的情感關系,而更像一種合作關系。

強納森認為婚姻只是(一個工具人),一種方式,結婚為他們構建了一個工作后可回歸的溫暖的去處,一起養(yǎng)孩子,內心有了寄托,就能夠更好地在職場廝殺,成為“更好的自己”。

他甚至覺得婚姻是不需要“被經營”的。無論是如膠似漆,充滿激情和愛的婚姻,還是相敬如賓但求歲月靜好的婚姻,對他來說都沒差。因為他更需要的是婚姻這個形式的存在,卻忘了婚姻的根本目的是“情感需求”。

同樣,對蜜拉來說,婚姻的“工具人屬性”也是大大超過“情感屬性”的。他們最開始同居是因為她剛結束好幾段熱戀,正處在療愈情傷的脆弱期,而強納森正好處于脫教的空虛期。

有一次強納森哮喘發(fā)作送去急診,陪著他的蜜拉被醫(yī)生當作了他妻子。而他們也都享受這種“夫妻關系”,后來就真的結婚了。

按正常邏輯來說,進入婚姻前必然需要經歷真情實意的“情感步驟”(比如心動有了好感——交心依賴——再到結婚)。而他們,卻只是因為在最孤獨的時刻,被慰藉了,就選擇了結婚。

他們把婚姻當作止痛的麻藥。我甚至覺得其實他們是錯誤地“物化了婚姻”。

所以這也就不奇怪為什么前期女主跟著魔一樣要離婚。

后面被裁員,和情人分手后,卻又賴著不肯離婚。

婚姻關系對她來說更像是個精神避風港。不想離婚大部分不是對另一半的放不下,而是對婚姻形式的無法斷舍離。

所以當我看到男主給了女主一巴掌,而女主也痛打男主一頓,最后兩個人都筋疲力盡地簽下離婚協議,而沒有復合反轉的時候,非但沒為他們十年婚姻的終結而感到惋惜,反倒覺得無比痛快。

03

最后她們還是離婚了。

強納森和猶太女友如愿生了孩子,卻也可能會和其他女人發(fā)生關系。蜜拉回歸職場,隔幾周或許就會換不同的男友。她們都沒有選擇再結婚。

強行維系十年的婚姻的失敗,撕開了平日里所有的偽裝,讓他們清楚認識到自己大概真的“愛無能”,并不適合進入婚姻,起碼目前來說,做不到。

拋開人倫審判,這場婚外情事的腥風血雨對他們來說卻是一次徹底正視自我的過程,盡管,真實的自己根本不是傳統意義上的完美者。但從人性解放來說,我姑且視它為“變相勝利”吧。

其實從最初,她們都沒準備好以最真實的自我進入到親密關系里便結婚,就是錯的。

感覺就像是內耗很嚴重的日復一日地在演戲。打個比方,你明明喜歡翹著二郎腿大口啃雞翅,但因為怕對方會因為這個小小的舉動就厭惡你,你小心翼翼,每次吃的時候都把腿規(guī)矩并攏,小口扒拉,你雖然表面無端倪,但心里直觀感覺清楚得很:不舒服。

強納森是有這種“不舒服”的。

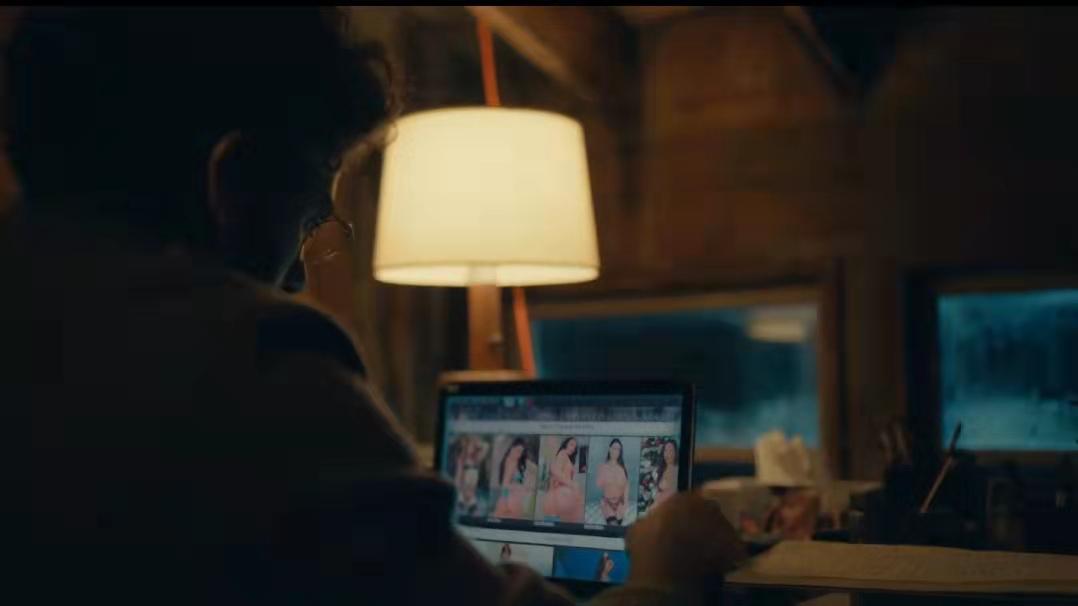

蜜拉不在家的時候,電燈開關線晃到他,他都覺得不耐煩,

他會用腳粗魯踢開散落的東西。

還會在電腦里看性感的女人視頻。

我總是很欣喜影視作品不畏懼把鏡頭對準人的真面目,直面“丑陋”才能讀懂人性,滿嘴仁義禮智信,大概是很難洞察人性的。

有個細節(jié):他一個人的時候總是戴著耳機,看書時戴著,獨自吃飯時也戴著,

他應該是沉浸在音樂為他隔絕的個人空間里。他自始至終享受這種孤獨且安靜的感覺。不開燈,在昏暗的燈光下吃飯,可能就是他最自在的狀態(tài)。

可一旦聽見蜜拉下班回來,他就立馬開燈、摘耳機,笑臉相迎,

他其實是被婚姻家庭生活中的虛假的自己,和個人世界中真實的自己,反復拉扯的。拉扯到極度疲憊的時候,我想就算沒有妻子的這次出軌,他也會受不了的。

蜜拉也是這樣,她十年來壓抑著自己追求刺激、激情、自由的性格,努力扮演著踏實的婚姻經營者守護者。就是為了證明自己和父母不同,她可以擁有美滿的婚姻。

但當強納森哮喘發(fā)作,她熟練地拿起藥瓶下意識想遞給他,卻瘋狂地掙扎了。

她最后一秒還是扔了藥瓶,急忙收拾行李準備離開。她是不想陷入因為憐惜他或良心受譴,而無視自己內心真實沖動的死循環(huán)中。可以說,她也反復在道德和面對不道德的自我之間被撕扯著,當她說出她想和情人繼續(xù)交往的時候,

她的確不道德了,

但她也面對了最真實的自己:她不適應也無法堅守這種“歲月靜好”的一成不變的穩(wěn)定婚姻生活。

我不太喜歡在親密關系中反復提到的“犧牲”這個字眼。因為再高尚、再利他的人也能感知“犧牲”給自己帶來的不適或苦痛。不一定非得一個侵占另一個,一個消滅另一個,直到把對方同化了,才算“磨合成功”。

最高級的磨合應該就是接受差異的共存。就像劇里男主拿著銅錫腳杯,而女主用玻璃高腳杯,但照樣能對飲一杯紅酒的狀態(tài)。

你大可記住:有的人所討厭與痛恨你的每一點,都有人就愛你這幾點,接受原本的你。

原標題:《這劇真是把婚姻那點事聊透了》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司