- +1

檔案春秋︱汪精衛之妻陳璧君在監獄如何度過晚年

大漢奸汪精衛之妻、曾任國民政府中央監察委員的陳璧君,于1946年4月被國民政府江蘇高等法院判處無期徒刑,褫奪公權終身。1949年她從蘇州監獄移押到上海提籃橋監獄,1959年6月17日因病死于獄中,享年68歲。多年來,筆者通過查閱大量的文史、檔案材料,采訪當年曾經管理過陳璧君的多名管教干部,還采訪了當年常到監獄送物、探視,并為陳璧君處理后事的陳家遠房親戚譚文亮先生,遂成此文。文中不少史料為首次披露。

移押上海

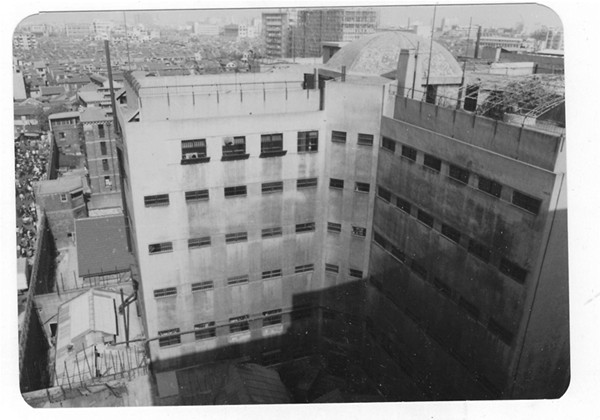

1949年7月1日,陳璧君與日本女諜中島成子一起從蘇州移押到上海,關押在提籃橋監獄十字樓的女監(全部由女性干部管理)。十字樓高6層,建筑面積6560平方米,大小囚室150間,樓頂有4個放風場,設施較齊全。解放前這里原是關押外籍犯男犯和日本戰犯的地方,每間牢房大多為8個平方米,兩扇高窗,還有一張固定的鐵床、桌子、凳子和抽水馬桶。考慮到陳璧君與中島成子較長時間關押于一室,相互比較熟悉,為利于監管工作,女監干部就把兩人也安排在一間牢房內。牢房內只有一張鐵床,陳璧君年齡偏大,身體不好,就讓陳璧君睡床,中島成子睡地鋪。

在收押陳璧君以前,提籃橋監獄干部作了認真研究。針對陳璧君的性格、經歷、罪行、身體等情況,妥善作了安排。尤其對她的稱呼,也作了研究。過去陳璧君在廣州、南京、蘇州監獄關押時,看守人員人前人后都稱她為“汪夫人”。有一次一名國民黨的少將軍官,因為叫了她的名字,而受到陳璧君的當面辱罵。提籃橋監獄干部們認為“我們是共產黨的監獄,不論干部、犯人,決不允許稱陳璧君為‘汪夫人’或‘陳先生’”,按規定犯人在監獄改造期間,犯人之間都一律稱番號,干部稱呼犯人,也用番號,不叫名字”。

提籃橋監獄犯人的番號一般為4~5位數,其中女犯番號前大多冠以“20”的代碼。陳璧君入監后,番號為“20304”,簡稱304。中島成子的番號為“20305”,簡稱305。由于所有女犯每人都有一個番號,對每個犯人都一視同仁,陳璧君也無話可說。當時,監獄犯人稱管教干部為“先生”(后來改稱“隊長”),因此,陳璧君對干部通稱為先生,對女監的監長、訓導員等干部則以其任職務而稱之。

監獄干部考慮到陳璧君曾留學海外,有較高的文化水平,比較喜歡閱讀書報,每天供犯人閱讀的報紙來了,一般先讓陳璧君看,監獄圖書館書籍的借閱,也給她一定的優待。入獄初期,盡管陳璧君不認罪,不服判,但她看書還是十分認真的。所以,在1949年9月26日的《新聞報》,一篇《東方“巴士底”的解放,上海市人民法院監獄參觀記》中,這樣寫道:“我們看到女漢奸陳璧君,頭上包著一塊白布,穿著藍色的舊囚衣,躺在床上正看蕭軍的《八月的鄉村》”,在1949年底《解放日報》一篇《陽光照進監獄》的通訊中寫道:“天字第一號奸首汪精衛的妻子陳璧君,在解放后積極多了,如每天向圖書館借閱書閱讀消遣,最喜愛讀的《聯共黨史》、《居里夫人》、《母親》等這類得以教育的書籍。”

病痛纏身

陳璧君入提籃橋監獄初期,明顯地存在“成者為王,敗者為寇”的想法。她常常把汪精衛掛在嘴邊,汪先生如何如何。干部耐心教育,要她挖思想根源,寫出自己的罪行時,她總是搖頭,說:“我有什么好寫,我有什么罪?”繼而她利用談話后的機會,詳盡地寫下了自己的“革命史”。大肆吹噓自己如何追隨孫中山投身反清革命,如何冒死赴北京參加刺殺清廷攝政王,如何留學法國,如何協助汪精衛發起“和平運動”,還對汪精衛評功擺好。當監獄干部批駁其謬論時,她狡猾地說:“我是反蔣,你們共產黨也是反蔣的,應該是同志。為什么你們和蔣介石一樣對待我,把我關起來?”入獄初期,她還為了小事,竟絕食3天,與監獄干部相對抗。

盡管陳璧君不認罪,對共產黨和人民政府抱有敵意,監獄干部依然對她耐心教育,相信一個人思想轉變總有一個過程。監獄干部利用各種社會力量(包括其親友、子女)通過通信、探視等途徑做好各項工作。特別是針對陳璧君身體不好,從關心她的健康,給她治病為“突破口”,以人道主義的實際行動去感化她。陳璧君被捕前,患有高血壓、心臟病等多種病癥,還有幾十年的關節炎。雖然常年藥物不斷,但效果不大。在其病歷卡上,還有著膽結石、卵巢囊腫等記錄。監獄干部一方面對她進行教育,另一方面經常在伙食、生活上給予照顧,允許其家屬在探視時可以送一些點心和菜肴。

1952年9月24日,早晨起床后,陳璧君感到不舒服,胸口有點悶,走路站不穩。干部知道后,馬上把她送到位于同一個大院內的監獄醫院就診。經醫生仔細檢查。發現她心律不齊,血壓高達210/90。為了對她負責,陳璧君被留院診療。這是她移押上海提籃橋監獄后的第一次住院。醫院大樓高8層,啟用于1934年,有360張病床。使陳璧君意想不到的是監獄醫院里竟還有電梯,她被送到了4樓的女病房,得到了醫生的精心治療。醫院內設有專為病犯吃的小伙房,根據病犯的需要,燒煮小鍋飯菜。陳璧君在伙食方面也受到照顧。10月6日,陳璧君出院,住院12天,這次住院使她留下了難忘的印象。一個月后的11月13日,陳璧君因高血壓和脫肛而再次住進醫院,并同時痔瘡出血。可這次住院時間長達193天。1953年5月,當陳璧君出院時,向半年來日夜護理照顧她的醫護人員一再表示感謝。

面對身穿白大褂的醫護人員,陳璧君觸景生情,不由回想自己以前住院的情況。1925年,她與幾位高官夫人在廣東率婦女慰問團去東江慰勞軍隊。何香凝、陳潔如等女性都坐轎前行,唯有她好強,堅持騎馬。剛走了幾里路,一時興起,鞭打馬匹,導致坐騎奔跑,而從馬背上摔下受傷。后來蔣介石親自安排擔架,把她抬到城里,住院治療,卻仍然留下關節疼痛的后遺癥,每當陰雨連綿,就會渾身酸痛。1933年6月,陳璧君又因患腸炎,以“汪夫人”的身份住在上海的高檔醫院開刀動手術,醫務人員殷勤服務。而現在自己以“階下囚”之身去看病住院。盡管前后身份不同,醫院條件不同,但是治病的最終目標卻是一致的。共產黨胸懷寬大,不僅沒有歧視她、嫌棄她,而是積極為她治病,他們究竟為了什么?這對陳璧君觸動很大。

1954年1月12日,陳璧君因高血壓、心臟病又開始了第三次住院,這次時間更長,病情也更為復雜。住院期間,病情危重,后來經多方搶救,又起死回生。直到1958年3月7日出院,時間長達1514天,有4年多。其間,陳璧君自認為將離開人世,她在給其親屬的一封信中表示,年老體衰,隨時可能病故,死后愿把尸體貢獻給醫務工作者解剖研究。有人反映陳璧君思想消沉,還私藏了許多藥片。后來,干部結合國慶前醫院的衛生大掃除,發現在她的床墊中藏有22片安眠藥,還有幾片止痛片。根據醫生判斷,按她的身體情況,如果把這些藥片全部吞服,足以致命。但是陳璧君自殺的可能性不大,如果她真想自殺,不會在公開寫給親屬的信上暴露自殺思想(犯人外寄的信件,要經過干部的檢查)。

陳璧君當時最大的思想問題,在于她始終不接受國民政府的判決,希望能更換人民政府人民法院的判決書。她多次說過,也書面寫過這樣的話:“我申請人民法院重新審判我,我愿死在人民的判決下,不愿偷生在蔣介石所判的無期徒刑中。”(共產黨接管提籃橋監獄后,對原國民政府法院判決的犯人,大部分都作了重新判決。但對江亢虎、周隆庠、陳璧君、陳春圃、夏奇峰等一批漢奸犯,都沒有改判過;因此陳璧君等人判決書仍是國民政府的)針對陳璧君的抵觸思想,上海市公安局勞改處和提籃橋監獄的領導曾多次找她談話,要她面對現實,調整心態,并指出她當時第一任務是安心養病,愛護身體。至于改判的問題,這是法院決定的,并涉及到許多具體問題,情況比較復雜,監獄里不是她一個人,還有其他犯人,監獄可以把她的要求及時向有關部門反映匯報,請他們研究處理。同時還決定在陳璧君的病房內,由公家出資增訂一份《人民日報》,報紙一到,首先讓陳璧君閱讀,之后再讓其他犯人看,這樣的規定,在監獄里也是前無先例的。

頑石點頭

在共產黨勞改政策的感召和人道主義的待遇下,在陳璧君幼子汪文悌和著名詞學家龍榆生(解放前曾當過陳璧君子女的家庭教師和南京博物院院長)等的鼓勵規勸下,尤其是在監獄干部的耐心教育和醫院醫務人員的悉心醫療照顧下,終于使陳璧君的思想有了轉化,原先的對立情緒逐步消解,傲慢的態度有所改變,表示要好好反思幾十年的經歷,清理清理自己不合時代節拍的思想。這真是精誠所至,頑石為開。

陳璧君在一份匯報中是這樣開頭的:“我聽了3月15日的大課,結合董(必武)院長和羅(瑞卿)部長的講話,我在當夜開始了檢查反省,把自己一生的思想,從頭回憶,挖掘我犯罪思想根源,它究竟是怎樣孕生的。今后改造的方向、打算怎樣?從什么時候起的,我曾否徹底坦白過,檢舉過。我曾否遵守監規院規。”

陳璧君在服刑期間,她看到部分女犯人到蘇北大豐的勞改農場勞動,1954年她也報名想去農場,通過勞動來改造思想。她在一份思想匯報中曾經這樣寫道:“我向來認定不通過勞動,不養成勞動習慣,改造是不穩定的。”“我不需要住院治病,我需要勞動。”對此,監獄干部首先肯定了她的改造積極性,同時也考慮到她年老體弱,身體有病,反復做其工作,陳璧君才放棄了外出勞動的念頭。

陳璧君在提籃橋監獄服刑期間,讀報成了她每天生活的重要組成部分。這里我特地引用她在1957年時寫的一份思想匯報:

我得不到報紙,我神志會不正常,不能冷靜、清醒。在解放后的七年中,《解放日報》已成為我生命的重要元素了。我無它,我不能有生存的活力;我無它,食息都不能正常;我無它,我恨不即死。我無它,便把一個失了自由的人的痛苦涌現擴大起來。《解放日報》,它給我一切光明、一切的新人新事,新品質、新道德。不論它的莊嚴和深奧的革命理論也好,通俗淺易的文字,或小品文也好,都能啟發我,誘掖我步步向前,它有革命的理論,有黨的戰略、戰策和政策。

我是一個誠誠懇懇渴欲從革命真理來改造的人,我是一個隔離了“人間”十二年,求知欲很強的人。《解放日報》給我對于世界的懷疑,以無聲的解答。我離不開《解放日報》,或未看完,給人拿去,我怎樣能不痛心失望呢?怎樣能不使我切盼自由和想立即死去呢?

她在1955年7月書寫的思想匯報中,這樣寫道:

1949年7月1日,我到女監。初期是很不能心平氣和的。以為成王敗寇。但每天的《解放日報》和我幼子送進來的書,令我心平氣和。知道共產黨的成功,不是偶然的事。后來看到毛主席的《論人民民主專政》后,我更心悅誠服了。更后來,我至友龍榆生又送來許多進步書來給我學習,且每月寄一封勉勵我努力改造的信來,我更加了解馬列主義和毛澤東思想了。最近我忽然斷了龍弟的信和贈書,我以為他已逝世了。他是一個患有胃潰瘍的江西萬載人。昨日在《解放日報》上看到龍榆生的名字,我真是驚喜萬分。啟發我的第一個思想轉變的人是我的幼子和龍弟。我從書報的學習、吸收、反省和先生們(指監獄干部——筆者注)的教育,更從廣播的教育中得到更多的事實道理了。關于改造犯人思想的材料很豐富,有深奧的、有通俗的,都能適合各犯人的文化程度。我是一個自問很努力學習的人,也覺得恍如置身于革命大學,但可惜我的病亦隨著我的年齡增加。

在提籃橋監獄的服刑改造過程中,監獄干部的言教、身教對陳璧君留下了深刻的影響。有一次,女犯排隊出監樓,去炊場上面的大浴室洗澡,洗澡結束返回女監時,天正下大雨,地上有點積水,路有點滑,女干部穿了雨衣,穿了套鞋,冒了大雨,站在各路口,攙扶滑倒的老年女犯。這時候陳璧君使了一個心眼,故意試探一下這位過去曾被自己頂撞過的干部,她假意走路跌倒。干部不顧一切地抱住她的上身,把她扶起,并和顏悅色地安慰陳璧君要小心走路。這回讓陳璧君打心眼里佩服。有一年,因工作需要,女監一位莫姓的女干部帶一批女犯,調到直屬上海管轄的蘇北大豐上海農場(勞改單位)工作。陳璧君聞訊后,對這位非親非故的干部依依不舍,第一次流下眼淚。并在背后尊稱她為“莫青天”。為什么向來態度驕橫的陳璧君會有如此舉動,我們可以在陳璧君的一份思想匯報上找到答案。她寫道:“為什么人民政府能夠得到人民的信賴和擁護呢?是她領導下的工作人員深深了解政策,和她們品質優良的緣故。”我們從陳璧君親筆所寫的這些材料中,就能了解陳璧君思想轉變的軌跡和原因。

身后善終

陳璧君在提籃橋監獄關押期間,先后5次到監獄醫院住院治療,累計前后共計1791天。這也就是說,陳璧君自關押到提籃橋監獄的近10年中,其中有一半的時間是在監獄醫院里度過的。

她最后一次住院是在1959年5月2日,因咳嗽、氣急、胸痛、發熱和頭昏而住院。這次陳璧君自知病重難治,故開始不聽醫囑,吵著要回到監房去,不愿再住醫院,死在醫院里。干部和醫生對她進行反復勸說,并明確表示,在押人員患了重病,只要有一線希望,人民政府仍要盡力搶救。陳璧君對此非常感動,才愿意盡力配合。在46天的住院治療期間,監獄醫院先后為她做過15次血液檢查,3次X光透視,2次心電圖檢查。除了注射鏈霉素及內服合霉素外,還請中西醫專家會診,服用中藥,并每4小時給予吸氧。在飲食方面,在提供高蛋白菜肴同時,每天另給牛奶一磅。醫務人員先后作了7次病重報告,一次病危通知。但最終還是因高血壓和心臟病,并發大葉性肺炎,陳璧君于1959年6月17日晚上9點15分病亡于提籃橋監獄醫院。

第二天,提籃橋監獄的有關部門首先打電話通知遠在南京的陳璧君同父異母的妹妹陳舜貞。陳舜貞生于1902年9月,比陳璧君小11歲,為人比較低調,性格與陳璧君大不相同,特別是大她22歲的丈夫褚民誼在抗戰勝利后被槍決在蘇州以后,一直深居簡出,靜心撫養褚叔齊等3個子女,極少在公開場合露面。解放初,陳舜貞先后住在上海的巨鹿路和陜西南路,1958年11月遷往南京(后病故于1963年1月)。所以當陳璧君病亡后,如果從親屬和血統關系來說,陳舜貞是陳璧君在大陸親屬關系中最親近的。但是被陳舜貞以年老體弱為由而婉拒,不過她還是推薦了居住在上海的一位遠方親戚譚文亮來處理其姐姐的后事。

譚文亮是誰,他與陳璧君是什么親屬關系呢?譚文亮當時任上海郊區某中學教師,廣東人。他是陳璧君長媳譚文素(汪文嬰之妻)的弟弟。譚文亮平時作為陳璧君的親屬常到提籃橋監獄探視,有時,經過監獄有關部門的同意,他特地到上海福州路上的粵菜館“杏花樓”購買陳璧君愛吃的廣東菜,送到監獄為陳改善伙食;有時也根據陳璧君開出的書目,到新華書店購買后送入監獄。1959年6月18日,譚文亮接到提籃橋監獄人員打來電話,電話中告知陳璧君因病醫治無效而死亡,希望他及時到監獄來處理陳璧君后事和領取遺物等。

陳璧君病亡后,提籃橋監獄干部按照規定,認真清點了陳璧君的遺物。并造出清單,一式三份,一份留檔,一份交給親屬,還有一份備用。譚文亮聞訊趕到監獄,監獄干部首先把清單交譚過目。陳璧君獄中喜歡讀書看報,她自費訂閱了不少報刊,購買了許多書籍,所以遺物中書籍數量比較多,其次還有一些衣服被褥等物品。由于當時譚還未結婚成家,住在集體宿舍內,無法安放陳璧君的遺物,所以,他就領回了二三支鋼筆以作紀念以外,其他遺物請監獄按規定處理。

監獄有關干部告訴譚先生,按照當時監獄處理病亡犯人的慣例,犯人死亡后,都有法醫進行一般的尸檢。為了對陳璧君和她的親屬負責,監獄準備把陳璧君的遺體送到上海某專業部門進行驗尸,并由法醫作出驗尸報告。作為陳璧君的家屬可以向陳的遺體告別。最后干部還詢問譚先生,在陳璧君的后事處理上還有什么具體要求,可以提出。譚考慮到陳璧君的子女都健在,并居住在香港,出于種種原因,他們不可能立即趕赴上海到現場處理喪事,他作為陳璧君的遠房親戚,有些事情應該向遠居香港的陳的子女作個交代,征求一下他們的意見。由于滬港之間當時只能拍電報聯系,不像現在可以直通電話,所以,希望在時間上請監獄寬限幾天。監獄當即同意這一要求。陳璧君的遺體就由某殯儀館施行了防腐措施暫予保存。幾天后,譚文亮接到來自香港的電報,陳璧君的子女全權委托他處理陳璧君的后事,并聽從政府按有關政策規定辦理。譚文亮及時把此情況與提籃橋監獄通氣。

1959年6月22日,上海某部門對陳璧君的尸體作了檢驗。驗尸報告交與譚文亮后,又讓他觀看陳璧君的遺體。譚文亮看到陳璧君身穿一套藍色全新的列寧裝,腳穿一雙新布鞋,臉色安詳。他十分滿意地點了點頭,經有關部門允許,譚文亮把陳璧君的遺體領回處理。并寫下書面材料。全文如下:

茲因死者陳璧君尸體已蒙派員驗明,填具驗斷書在卷。本人現愿領回該死者尸體,予以殯葬,特具領尸結如上。

譚文亮 一九五九年六月二十二日

后來,陳璧君的遺體被運到上海西寶興路殯儀館火化。譚先生領回陳璧君的骨灰盒,隨即從上海的郵局寄往廣州。陳璧君的子女托人從廣州把該骨灰盒帶回香港。1960年秋天,其子女把陳璧君的骨灰撒入香港附近的大海。

(本文由《檔案春秋》雜志授權刊載,原題《陳璧君獄中晚景》,現標題為編者所擬。本文圖片由作者提供。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司