- +1

新中國綠卡第一人:她曾在“曼哈頓計劃”中研制原子彈,卻為何來中國養起了奶牛?

原創 劉守華 檔案春秋

寒春(Joan Hinton)于1921年10月出生于芝加哥。她的母親是全美最早創辦的男女同校寄宿制高中的創始人之一,父親是專利律師。寒春擅長實驗物理學,曾擔任“原子能之父”費米教授的助手,是“曼哈頓計劃”中少數的女科學家之一,與著名的華裔核物理學家楊振寧是同班同學。她的丈夫陽早(Erwin Engst)于1918年出生于美國伊利諾伊州,曾在康奈爾大學農學院學習,是一名奶牛專家。

原本他們可以在美國過著物質豐裕的生活,可倆人卻放棄在美國的一切,萬里迢迢來到當時正處在炮火硝煙中的延安。并從此在中國扎根,從事奶牛養殖工作,一待就是六十年。寒春在83歲那年成為持有中國綠卡的第一位外國人。回溯這段堪稱傳奇的歷史,究竟是什么樣的原因,促使他們義無反顧地來到中國?

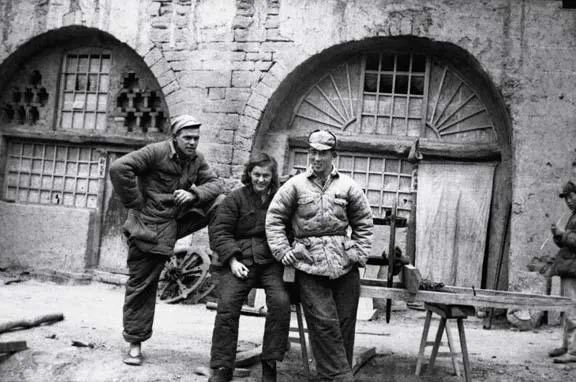

1949年,寒春(中)、陽早(左)和他們的翻譯張耕野在延安

延安來了位美國養牛人

寒春、陽早的故事要從寒春的哥哥韓丁說起。韓丁同陽早是好朋友,他們都是美國的進步青年。斯諾的《紅星照耀中國》,為他們打開了一個新視野,使他們傾心于神話般的中國革命。

2004年,我曾有幸采訪過寒春,那次也正是緣于韓丁的一張照片。2004年7月,美國訪問學者柯臨清女士到北京市海淀區檔案館查閱檔案,被利用大廳里掛著的照片“朱德與拖拉機手”吸引,覺得那位拖拉機手很像她的老朋友韓丁。為確定自己的判斷,她請來韓丁的妹妹寒春前來辨認。

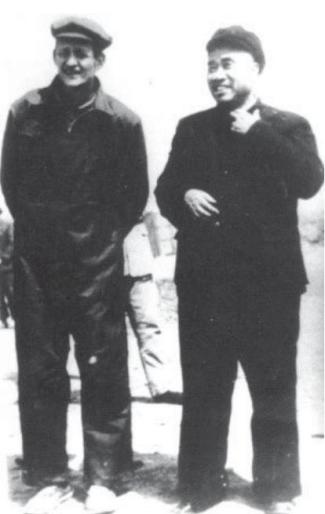

朱德與韓丁

寒春來到檔案館,毫不遲疑地確認這正是哥哥韓丁年輕時的照片,哥哥兩個月前剛剛在美國去世。寒春非常感謝海淀區檔案館對這幅老照片的保護,說家里有一本介紹韓丁的畫冊,可以送給檔案館。幾天后,我隨檔案館同志一起來到位于沙河小王莊寒春的家。寒春對我們的來訪非常歡迎,坐在紅磚工作臺旁,用流暢的漢語與我們聊起往事,并且也是從哥哥韓丁談起。寒春說,陽早和我到中國來,都是受哥哥的影響。我們不僅來了,還在中國安了家,一住就是幾十年。

寒春與哥哥韓丁出生于美國芝加哥一個知識分子家庭,兩歲時父親去世,是母親將兄妹三人撫養長大。寒春的姐姐是教育工作者,在法西斯橫行的年代,她不斷教育弟妹,一定要參加反法西斯戰爭。

1937年,在姐姐影響下,17歲的韓丁離開家鄉,開啟了探索社會和人生的環球旅行。他一路打工,先到日本,后經朝鮮、中國東北、西伯利亞、波蘭、德國返回美國。這次旅行,讓他第一次結識了中國。

1942年,韓丁讀了埃德加·斯諾的《紅星照耀中國》,對中國革命和中國共產黨產生了濃厚興趣。當時他因耳疾未被批準參軍,成為美國戰情新聞辦事處(OWI)職員。1945年,韓丁被派往中國重慶。當時國共兩黨正在重慶談判,韓丁曾與周恩來有過深入交往,也曾三次見過毛澤東。

短暫的停留,讓韓丁對中國革命有了更加深刻的認識,也愈加清楚地看到中國的前途。回美后,韓丁將在中國的見聞廣為傳布。他在康奈爾大學的同窗好友陽早,受其影響,也決定前往中國。

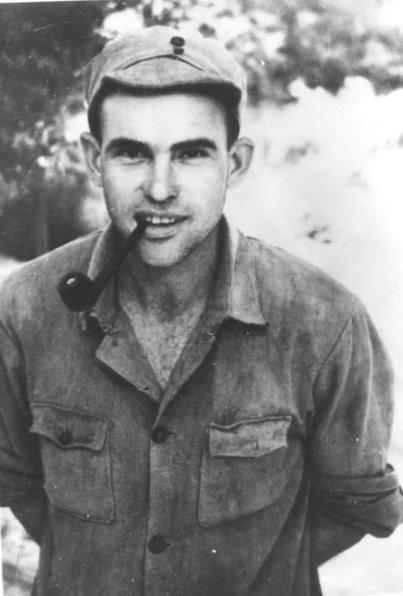

1938年,陽早在美國農田里的留影

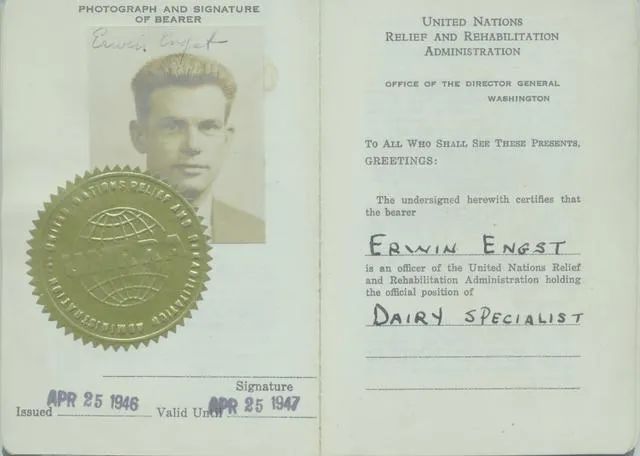

1946年,聯合國救濟總署發給陽早的證件

當時陽早正從事飼養奶牛的工作。1946年,他賣掉自己的奶牛,輾轉來到中國延安。這是一個陽早從未見過的令人熱血沸騰的新世界,濃郁的革命氣息、艱苦樸素的生活、人與人之間的友愛互助和批評與自我批評,都強烈地吸引著他。他決定就在這里干下去,在這里繼續養奶牛。

但戰爭畢竟是殘酷的,因國民黨軍隊大舉進攻延安,奶牛場被迫轉移。頂著敵機轟炸,趕著一群慢騰騰不知人間事的奶牛,是何等危險和困難啊。為了牛群平安渡過冰河,陽早先是將奶牛趕下河,自己再跳進冰水,帶著牛群游過河。他的棉衣濕透,凍在身上,最后是被同志們抬到了農民家里。

1949年,陽早在延安

宋慶齡寫信為她引薦

寒春到中國要晚幾年。哥哥被派往中國時,她正在美國的沙漠基地進行核實驗。寒春學習成績優秀,21歲考入全美最著名的芝加哥核物理研究所攻讀碩士,當時只有兩名女生考上。1942年,她被美國政府遴選為核物理界的精英,從事原子彈研制實驗。

寒春說,自己一直把核物理當作有趣的純科學來研究,但絕沒有想到,1945年7月實驗成功后,8月便傳來不幸的消息,美國用原子彈對日本廣島和長崎進行了轟炸,造成無數百姓死亡,包括大量的婦女和兒童。用來屠殺人類的,正是自己參與研制的原子彈,這讓寒春極度痛苦,打算放棄鐘愛的事業。

此時已經到中國的陽早,不斷從延安給她寫信,描述解放區轟轟烈烈的革命生活。而這樣的生活,正是寒春所向往的。

青年時代的寒春

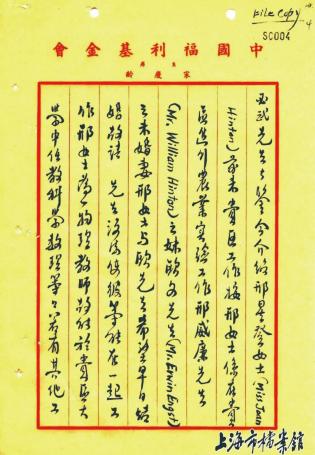

幾經思考,寒春決定前往中國。1948年,在宋慶齡的幫助下,她先來到上海,不久轉往延安。上海市檔案館保存的中國福利會歷史檔案中,有一封1948年7月22日宋慶齡為介紹寒春到解放區工作,寫給董必武的信函底稿。

宋慶齡在信中介紹:“邢女士(即寒春,筆者注)系在貴區進行農業實驗工作邢威廉先生(即韓丁,筆者注)之妹,歐文先生(即陽早,筆者注)之未婚妻。邢女士與歐文先生希望早日結婚,故請先生設法使彼等能在一起工作。”信中還細致地建議,“邢女士為一物理教師,故能于貴區大學中任教科學數理等。若有其他工作,邢女士亦極愿刻苦耐勞以赴之。望先生能鼎力玉成是盼。”

1948年,宋慶齡為介紹寒春到解放區工作,寫給董必武的信函(上海市檔案館藏)

有人曾問寒春,為什么要選擇去延安。寒春說:有人說我是追隨未婚夫陽早來到延安的,這不對。雖然陽早和我已經有了很好的感情,但假如他不是在延安而是在別的國家,我是不會奔他去的。我選擇到延安,“可以說是一個夢想的破滅和另一個信仰的開始。”

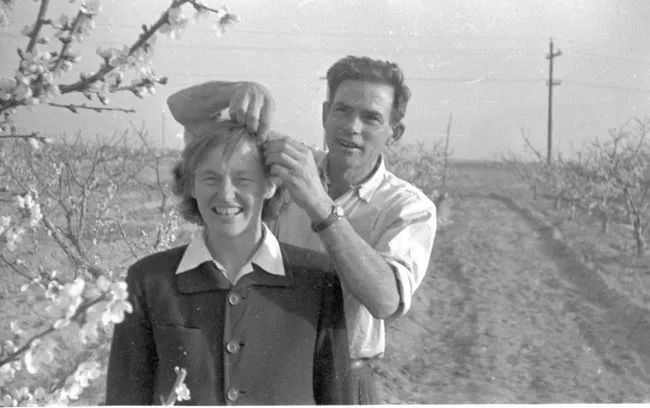

1949年春,寒春、陽早在延安舉行了婚禮。他們在中國安了家,扎下了根。邊區政府主席林伯渠親自到場祝賀。在中國的幾十年里,這對美國專家就像忙碌的農夫一樣,一直默默無聞地從事奶牛管理和品質改良工作。他們先是被派到荒涼的三邊地區建立牧場,后又到渭河之濱的草灘農場、北京紅星公社飼養奶牛,最后在北京沙河鎮小王莊農機試驗站奶牛場安營扎寨。在這里,寒春親自設計、安裝設備,在中國率先實現奶牛飼養的機械化。為培育優良品種,陽早自費購買美國、荷蘭優質奶牛的精液和胚胎,進行繁殖。

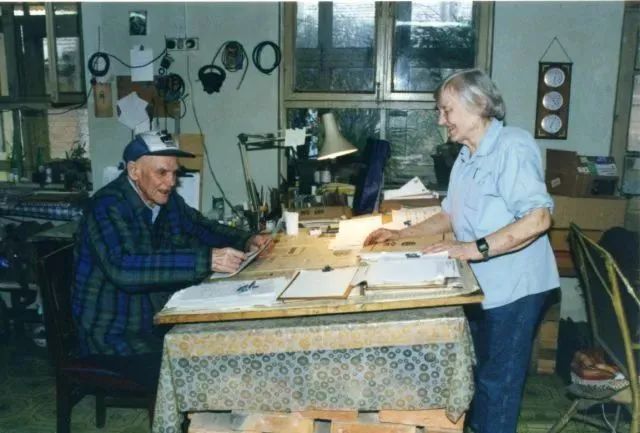

我在采訪時看到,寒春的工作臺上擺著一摞表格,都是奶牛的檔案,記錄著它們的出生年月、性別、體重、父系、母系,極為詳細。寒春堅持每天清晨5點進牛場巡視,牛場里的700多頭牛,都是她的好朋友。她擁抱、親吻它們,用英文與它們交談,還把手指伸入小牛的嘴里,讓它們吮吸。經過這對老專家的苦心經營,小王莊的奶牛聞名全國。

寒春正在觀察牛犢

1986年,寒春在研究如何改進擠奶杯

魏巍筆下的“洋面孔土包子”

寒春、陽早與著名軍旅作家、《誰是最可愛的人》作者魏巍結下了深厚的友誼。

2003年歲末,陽早因病住進協和醫院,魏巍與朋友一起到醫院看望,正巧寒春也在。陽早躺在病床上,精神很好。大家聊得很高興,一位年輕朋友還與陽早約定,要在他出院后一塊兒“喝兩盅”。但不幸的是,12月25日圣誕節這一天,陽早謝世,享年85歲。得知噩耗,魏巍便來到小王莊看望老朋友寒春。并撰寫了長篇紀念文章《陽春白雪的故事——贊白求恩式的國際主義戰士陽早和寒春》。

位于北京沙河鎮小王莊農業機械化科學研究院農機實驗站的寒春、陽早故居,如今已經成為愛國主義和國際主義教育基地

這篇文章中寫道:“今年(2004年,筆者注)2月14日,我和妻子帶了女兒、女婿及外孫一家,到沙河小王莊去看望寒春。一是向陽早致悼念之意,二來也是讓后代從中受點教育。那天,我把事先寫好的條幅:‘向中國人民的朋友,白求恩式的共產主義戰士陽早、寒春同志致敬’獻給寒春,寒春一個字、一個字念過,面含笑意地收下了。然后她就讓我坐在陽早平素坐的那個單人沙發上談起來。”

在這次拜訪中,最令魏巍感慨的, 是他在陽早、寒春身上看到了“一種十分光彩的東西,就是幾十年來他們一直保持著當年延安的作風”。

寒春、陽早在他們簡樸的屋子里,中間是他們用磚架起來的桌子

這對美國專家儉樸的家,令魏巍很驚訝。他在文中記錄了當時的所見所感:“怪不得他們自稱為‘鄉下人’‘土包子’,他們那身打扮,除了鼻子大些以外和中國的農民沒有多大差別。他們住在幾間普通的平房里,屋子里放著一張非常顯眼的桌子,是用磚頭架起來的。一套舊沙發不知道多少年了。房間里還有一個經常動用的工具箱和這對夫婦經常要下牛圈穿的膠鞋。完全是一個普通勞動者住的屋子。”

我到寒春寓所采訪時,他們的家依舊是魏巍在文中所描述的四年前登門拜訪時的樣子。我在采訪筆記中這樣記錄:“老人的客廳和書房是合在一起的,陳設簡單。她的工作臺是用紅磚搭建的,上面鋪著一塊蒙著塑料布的繪圖板。書架的臺面也是幾塊長條木板,座椅和板凳的油漆都已剝落。”

寒春、陽早與他們養殖的奶牛

寒春、陽早一直保持著簡樸的生活

魏巍在文中還列舉了陽早、寒春工作生活中保持“延安作風”的體現。延安時期實行供給制,陽早、寒春是專家,上級給他們提高工資,他們卻說,多數工人干部都是幾十塊錢,我們這一百多塊已經很不錯了,堅決要把工資降下來。紅星公社時期,他們已受聘為農機部顧問,但北京市和農機部幾次為他們找房子,又都被他們拒絕。

他們說,住在這里,出出進進看得見工人農民,聽得見機器響,心里才踏實。他們吃的是烙餅玉米粥、米飯炒菜這樣的家常中國飯,終身不脫離勞動,與工人們一起,在車間、牛棚干活。不論刮風下雨、嚴寒酷暑,他們總是騎自行車上下班,還在自行車上掛著一個舊挎包,看到哪里有能用的舊零件,哪怕是一個螺絲帽、一個釘子,也要撿起來。他們常說:“不要忘了我們還不富裕,要用延安精神搞四化!”

寒春、陽早與工人一起工作

陽早、寒春是在中國享受副部級待遇的美國專家,但他們卻長期過著超出常人想象的勤儉生活,將全部精力聚焦在工作上,這讓魏巍無限感慨:“當我站在蕭蕭的白楊樹下與這對老人告別時,不禁想到,現在不少人夢寐以求地想往美國跑,而這兩位美國的大專家卻寧愿在中國偏僻的鄉間為中國人民工作,這難道不值得我們深思嗎?”

跨越國界的友誼

陽早曾稱自己是“解放全人類的世界公民”。陽早逝世時,寒春執意要在訃告上加上一句評語:“為全人類的解放而奮斗。”寒春解釋:“我們來到中國,在中國待了一輩子,就是為了信仰而來的。”

當年中美建交后,有人詢問陽早,為什么不回美國過舒適的生活。陽早回答:“人和動物不同,想吃好,要舒服,這是動物的本能。人是要有理想的,崇高的理想是任何金錢都換不來的。中國共產黨領導的中國革命對我們的影響是巨大的,我為信仰而來。中國現在還比較窮,同中國人民一起改變貧窮落后的面貌,這才是最有意義的。”

也有人問過寒春,放棄核物理研究和博士學位不爭取,卻來到中國養牛,不惋惜嗎?寒春回答:“核物理,是自然科學的尖端;而人民革命,中國是榜樣。我從自然科學的尖端跨到社會科學的尖端,有什么不好呢?”

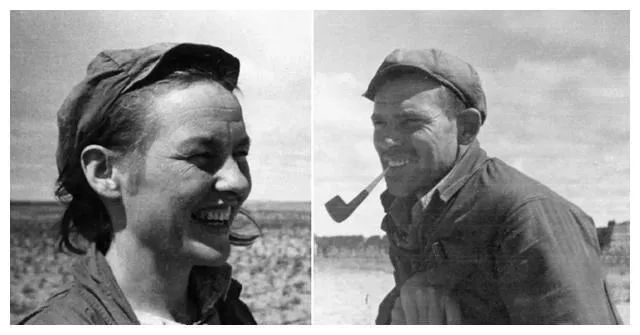

革命年代的寒春、陽早

解放初,寒春、陽早合影

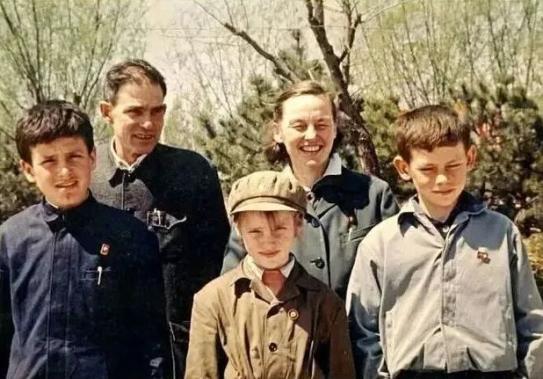

寒春、陽早與孩子們

而自詡為“黃河岸邊一少年”的魏巍,也是喝延河水、吃陜北小米成長起來的革命戰士,他的一生,也始終在捍衛那些他認為比自己生命還要寶貴的信仰與價值。陽早、寒春夫婦的經歷讓魏巍感動,更讓他欽佩。魏巍不禁想起毛澤東在《紀念白求恩》中的幾句話:“一個人能力有大小,但只要有這點精神,就是一個高尚的人,一個純粹的人,一個有道德的人,一個脫離了低級趣味的人,一個有益于人民的人。”魏巍寫道:“陽早和寒春也正是這樣高尚的人,純粹的人。他們都有著陽春白雪一樣的高尚的靈魂!”文章讀到這里,我終于找到了三位革命老人之間建立深厚友誼的根基。

是啊,這三位老人一生都在忘我地為人民工作,為自己的理想信念奮斗。他們之間的跨國友誼,是建立在共同的人生追求基礎上,建立在同在延安生活過的經歷并終身保持延安作風的基礎上的。

寒春(左三)、陽早(左一)與魏巍(左二)的合影

晚年的寒春、陽早

2008年8月24日,魏巍逝世,享年88歲,寒春坐著輪椅參加了老朋友的追悼會。兩年后,2010年6月8日,寒春的心臟也停止了跳動,享年89歲。

雜志編輯:王良鐳

新媒體編輯:陸聞天

本刊稿件均為原創,未經授權,請勿轉載。

原標題:《新中國綠卡第一人:她曾在“曼哈頓計劃”中研制原子彈,卻為何來中國養起了奶牛?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司