- +1

魏瑪德國的“新即物主義”和今天的藝術有什么關系?

不久前剛在美國洛杉磯郡立美術館結束的“新即物主義:魏瑪共和時期的現代德國藝術,1919-1933”展呈現了藝術家們對德國魏瑪共和國快速變遷的社會狀態的不同回應。“新即物主義”藝術距今已近百年,然而其對當下藝壇卻構成某種遙遠的鏡鑒。處于從離經叛道回望秩序的年代,藝術或許并不需要以“激進”的“革命性”來證明自己,而“背離”和“繼承”有時也是一對矛盾統一的關系。

對于德國表現主義,稍諳藝術史的中國讀者都不會陌生,然而提到“新即物主義”,知道的人卻至今寥寥。新即物主義并非一種風格,而更多的是一種共識、一種藝術態度。它的知名度與影響力也許及不上表現主義,然而它的意義和研究價值或許并不遜色,尤其是在當下——又一個從離經叛道回望秩序的年代。

新即物主義(Neue Sachlichkeit),又稱新客觀主義,是第一次世界大戰后德國出現的一種藝術思潮,它與德國歷史上第一次走向民主共和——魏瑪共和的時間不謀而合。有學者認為,這是對表現主義的一種挑戰。正如其名字那樣,它將人們拉回冷酷的現實,關注客觀世界,反對表現主義那種更為抽象、浪漫抑或理想主義的表現方式,拒絕表現主義藝術特有的異國情調與充滿激情的主觀性,而表現主義是戰前盛行的先鋒藝術的一種。新即物主義不光涉及繪畫、攝影等視覺藝術,也對電影、建筑、音樂等領域產生不同程度的影響

1925年,德國藝術史家古斯塔夫?弗里德里希?哈特拉伯(Gustav Friedrich Hartlaub)在德國曼海姆美術館為該流派策劃了第一場展覽“新即物主義:表現主義以來的德國繪畫”(Neue Sachlichkeit: Deutsche Malerei seit dem Expressionismus),新即物主義一詞從此流傳開來。新即物主義流派藝術家筆下的現代社會與表現主義者們截然不同,其風格冷靜、理智而平面化。

雖然新即物主義藝術家們并非因為某句宣言、政治傾向,抑或地理位置而聚于同一麾下,然而他們都對第一次世界大戰后幾年的德國社會表示懷疑,也都清醒地意識到社會變革所導致的人的隔離與孤獨。他們從當時的生活中取材,用現實主義的手法去與急速變革的社會政治形勢談判。通過仔細研究日常用品、現代機械以及新興技術,新即物主義藝術家們認為,這些是非自然的——就像人與人、人與周遭環境之間的疏遠那樣讓人憂慮。

1933年1月希特勒的上臺將新即物主義扼殺在搖籃里。希特勒“第三帝國”的文化部將很多藝術家和藝術作品貶為“墮落”之作。在1933至1945年間,有很大一部分新即物主義作品遺失或被毀。因此,我們今日所見的新即物主義無奈只是殘篇,盡管如此,它依然為人們提供了一張引人入勝的“快照”——關于兩次世界大戰期間一個國家及其藝術界的先鋒思潮。

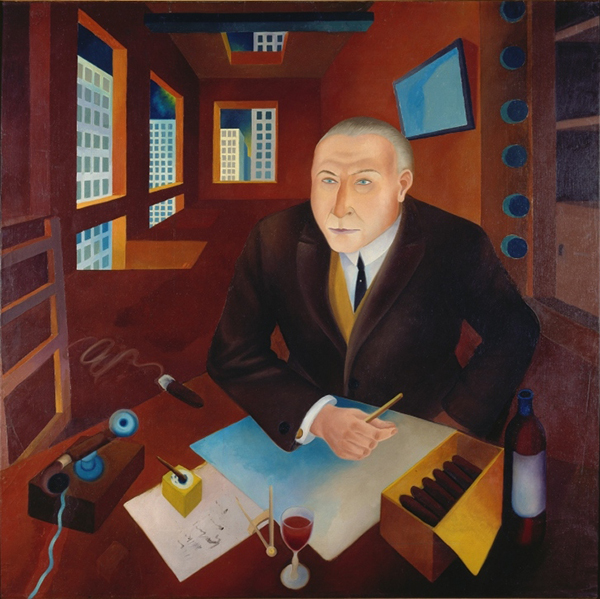

前不久剛剛在美國洛杉磯郡立美術館落寞的“新即物主義:魏瑪共和時期的現代德國藝術,1919-1933”大展集中探討了新即物主義藝術家描繪、思考當時社會的不同方式。展覽中,攝影作品與油畫、素描并置,為考察、比較新即物主義藝術風格提供了一個難得的跨媒介參照的機會。該展覽分為5大部分,呈現藝術家們對魏瑪共和國喧囂而快速變遷的社會現狀所作出的不同方式的回應,這些方式有時是相互競爭的,甚至常常是沖突的。展品中有的抨擊政治及社會謬誤;有的頗顯懷舊;還有的專注于事物或人物主題,用平面化的手法處理,仿佛時間已經凝固。新即物主義總體呈現出嚴肅的氣質,這反映出其所處歷史背景的嚴酷以及藝術家們為捕捉,以至批判身邊的躁動所做出的努力。

新即物主義既是對表現主義和達達的背離,也是繼承

對于新即物主義,普林斯頓大學藝術史教授哈爾?福斯特(Hal Foster)則把問題看得更加深入。他認為新即物主義以其不穩定的立場和多樣的風格記錄了那個動蕩的時代,但很大程度上也因為這種“多樣性”而變得難以全面把握,并不能籠統地用“客觀”、“嚴格”、“靜態”等形容詞將其概括。更重要的是,他根據普林斯頓大學德文?弗(Devin Fore)等學者的最新學術研究及其他相關的策展思路強調,新即物主義是“一種現代主義之后的現實主義/古典主義”。此處的“后”更多指的是“經……改造”,而非“與……對抗”。

福斯特在本次展覽的評論文章《真實之物:“新即物主義:魏瑪共和國時期的德國現代藝術,1919-1933”》中寫道:“1920年代德國藝術的主要流派——新即物主義長期以來都被人認為是一場回歸秩序的運動,是對表現主義、尤其是達達主義的反動,盡管該流派里還有馬克斯?貝克曼(Max Beckmann)這樣跟表現主義密切相關的藝術家,以及喬治?格羅茲(George Grosz)、奧托?迪克斯(Otto Dix)和克里斯提安?查德(Christian Schad)等達達的核心人物。”

這種反動曾遭到包括左翼陣營貝托爾特?布萊希特(Bertolt Brecht)、瓦爾特?本雅明(Walter Benjamin)等人在內的批判。他們認為:“新即物主義常常掩蓋了資本主義世界的運作模式,卻極少能表現反抗這個世界的革命力量。”然而,福斯特卻指出:“如今時代不同了:繪畫,包括具象繪畫已經無處不在;而認為藝術必須不斷向前發展的看法現在也成了少數派觀點;最近的學術研究表明,新即物主義不僅是對表現主義和達達的背離,也是對它們的繼承和解決”,他甚至把新即物主義比喻成“兩者的私生子”。比如:新即物主義者對于拼貼、蒙太奇等前衛藝術手法帶來的形象和空間的分裂,“拒絕的和吸收的一樣多。”由此可見,經過現代主義洗禮的現實主義/古典主義并非簡單的復古,而是在背離中繼承,在拒絕中吸收,擾亂了既定的藝術類型劃分,從而不自覺地翻開了藝術史上嶄新的一頁;盡管和激進的先鋒藝術相比,它似乎不夠“革命”,但在同樣一個回望藝術秩序的年代,這近百年前的藝術嘗試卻顯得頗為親切。因為如今,“激進”一詞已經在泛濫過后失去了“革命性”,如何從傳統中汲取積淀,又從前衛中獲取時代感,以相對溫和的方式建設精進才是人們所關心的。

那么,新即物主義的誕生究竟有著怎樣的歷史社會背景呢?

“戰后”及魏瑪民主下的生活

魏瑪共和國是德國第一個民主共和制政體,第一次世界大戰剛結束,它便誕生了。在社會、政治和經濟方面,魏瑪共和國都可謂是一場實驗,也讓這個國家飽經滄桑。從1919年到1933年,魏瑪時期始終被令人不安的矛盾所困:人們在享受重獲自由的同時,他們的日常生活卻持續為戰爭的后果,以及接踵而至的政治經濟不穩定所深深困擾。

一些有關第一次世界大戰的最駭人的圖像出現在1920年代。即使崢嶸歲月已過去十年,但藝術家們卻仍然無法忘懷他們的戰時經歷,并通過藝術手段加工,竭力將親眼所見的混亂與殘暴勇敢地用圖像展現出來。那些直面戰爭創傷的藝術家包括奧托?迪克斯、海因里希?達瑞豪森(Heinrich Davringhausen)、奧古斯特?桑德(August Sander)、魯道夫?施利希特(Rudolf Schlichter)和珍妮?瑪蒙(Jeanne Mammen)。他們經常描繪街景,那里擠滿了被戰事殃及的各種受害者——殘疾的老兵、失業的工人、妓女以及兇殺案的遇難者。在魏瑪德國,截肢者司空見慣,這也成了魏瑪社會的一種象征——這個社會無論在現實中還是隱喻上都不可挽回地留有傷疤。那一時期,娼妓、性侵和暴力犯罪猖獗,藝術家對此的呈現則表現出迷戀與厭惡的矛盾混雜。

藝術家除了真實反映魏瑪共和國里的弱勢群體外,也將那些從貧困和動蕩中撈取利益的權貴階層搬上畫面。喬治?格羅茲、格奧爾格?肖爾茨(Georg Scholz)、卡爾?胡布赫(Karl Hubbuch)等幾位藝術家抨擊泛濫的黑市交易中那些投機倒把者,以及政治極端主義者,他們給原本就飽受惡性通脹折磨、在風雨中飄搖的年輕民主政體雪上加霜。新即物主義藝術家采用反諷和夸張的手法,近距離突出展現丑陋和怪誕,以此有意侮辱生活舒適的布爾喬亞階層。

布爾喬亞的休閑與夜生活

騰云駕霧的夜總會、歌舞廳、咖啡吧里,處處攢動著穿著奢艷的食客,這是魏瑪德國最常見的景象之一。尤其柏林成了當時主要的活動所在地,以“黃金二十年代”聞名。對于中產階級來說,無休止的尋歡作樂,不管是在精致的酒吧抑或粗鄙的卡巴萊夜總會,都是對現實生活的一種逃離。因為在白天,大都市遍布的社會和經濟難題讓生活變得異常復雜。從馬克斯?貝克曼筆下高雅的舞廳《在巴登巴登起舞》到魯道夫?施利希特筆下浮華的戀物社《Tingel-Tangel》,藝術家們則用畫筆記錄下魏瑪時期社會的林林總總。而在新即物主義嚴厲的視角下,現實中那些可能是極度愉悅的場景被描繪地愚蠢而荒誕,正如保羅?克萊恩施密特的《醉酒的社會》就提供了一幅縱欲過后不容樂觀的畫面。

社會疾苦

戰時的食物短缺和飛升的通貨膨脹在第一次世界大戰結束之時達到了危機的程度。而1919年簽署的《凡爾賽條約》要求德國賠款1320億金馬克的制裁更是讓經濟陷入癱瘓。惡性通貨膨脹接踵而至,于1923年11月達到頂峰,當時一條面包要賣2000億馬克。在隨后的一年中,德國和美國簽訂了道威斯計劃,才使得經濟局面有所緩解。然而好景不長:1929年紐約證券交易所的崩盤迫使美國撤回了對德經濟援助,這直接導致德國陷入失控狀態,出現了史無前例的失業率和大規模的貧困。

藝術作品中,如奧托?迪克斯的版畫作品《賣火柴的人》、《玩牌者》中所描繪的那些傷殘老兵的形象,讓人們看到戰爭創傷的持久影響;奧古斯特?桑德將鏡頭對準那些失業者和殘疾人,作為他社會紀實攝影的一部分;其他藝術家如格奧爾格?肖爾茨和卡爾?胡布赫則為下層人民繪制肖像,他們是許許多多生活困窘者的縮影。

娼妓與暴行

魏瑪共和國早期,社會上普遍產生對道德淪喪的焦慮和擔憂。在“一戰”期間及戰后的大城市中,呈現出妓女數量的飆升,這被視為道德淪喪的標志,尤其因為人們相信這一現象導致了性病的傳播。1927年,德國政府將娼妓合法化并發起了一項性健康的倡議,而在此之前,娼妓是非法的行為,盡管其在一些城市(包括柏林)中被寬容對待。新即物主義藝術家大都將娼妓描繪成品質惡劣的商品,旨在引起人們的厭惡而不是喚起欲望。

1920年代早期,幾宗令人發指的強奸殺人案震驚魏瑪德國。而“奸殺”卻也迅速成為流行視覺文化與文學的一個主題。一些新即物主義藝術家為此發揮想象。奧托?迪克斯在“一戰”后的作品中常常探討暴力與人的獸性。其在1920年的一幅自畫像中,竟將自己畫成了一個奸殺犯。魯道夫?施利希特的色彩速寫作品《奸殺犯》(Sex Murder)亦是讓人震撼而難忘。

魏瑪時期的政治

1918年第一次世界大戰的結束,也成為了德國政壇空前混亂期的開始。為了回應堆積如山的社會經濟問題,新成立的德國共產黨呼吁大規模罷工,這引發了斯巴達克同盟成員在柏林的起義,此事件以德國共產黨領袖羅莎?盧森堡及卡爾?李卜克內西遭遇暗殺而告終。政治的緊張局勢在魏瑪共和國正式成立之后有所緩解,而1919年夏簽署的《凡爾賽條約》也在短時間內促進了穩定,直到1920年代早期惡性通貨膨脹危機襲來,風云再起。

盡管新即物主義藝術家不都是清一色的左派,但他們中有許多人試圖通過作品來進行自由主義的社會政治批判。喬治?格羅茲與格奧爾格?肖爾茨都是“十一月集團”的成員,他們專門抨擊貪腐的政客、君主主義者、投機商人等,諷刺他們同謀將國家推入深淵。

1920年,納粹黨成立。三年后,納粹領導人希特勒企圖推翻政府未遂被投入監獄,獄中寫下《我的奮斗》,書中將猶太人和共產黨人當作國難的替罪羊。而前陸軍元帥保羅?馮?興登堡于1925年當選德國總統一事為希特勒上臺埋下伏筆。1933年,興登堡任命希特勒為政府總理。次年,興登堡總統逝世后,希特勒實行獨裁統治,建立起德意志第三帝國。魏瑪共和國被正式推翻。

城市與自然景觀

魏瑪共和國時期,德國的城市有了很大發展——現代化的進程以及政治和性的自由氛圍讓城市成為一個充滿新可能的空間,然而人與自然、人與人之間的疏離也與日俱增。因此在繪畫和攝影作品中,藝術家時常以農村與城市間的摩擦做為主題——前者被視為聯系過往,而后者似乎充滿著未來。其中像格奧爾格?辛夫(Georg Schrimpf)與格奧爾格?肖爾茨等人,試圖將20世紀迅猛的工業化入侵與人們對心目中19世紀田園牧歌式生活的懷念做對比。當這些藝術家描繪自然的時候,都流露出一種取代感,也顯示出自然環境與人造環境間逐漸模糊的界線。

多位攝影藝術家創作出一批關于“新建筑”的震撼影像。舉例而言,亞瑟?科斯特與 沃納?曼茨在作品中近距離展現現代建筑材料(灌澆混凝土與鋼筋混凝土、鋼材及平板玻璃)的同時,輔之以裁剪、試驗性的光線以及重疊交錯的形式。“新建筑”風格是新即物主義在建筑領域的表現形式。“一戰”后住房建筑有了新的發展,其努力將采光和通風融入現代化、高性價比的“健康住宅”。而在相關的攝影作品中,往往不表現房屋的居民,由此靜謐主導了作品的氣場。

畫家們亦在作品中反映城市的異化。安東?雷德施艾特就在畫面中營造出一種怪誕的寧靜,使其同時具有“超真實”與“非真實”的特質;而像辛夫這樣的,則是喜歡表現理想化鄉村景色的一類藝術家,雖然其作品中一般并沒有流露出明顯的意識形態及社會內涵,但這些畫作可以被看作一種遁世——從城市環境所帶來的種種挑戰中全身而退。

辛夫與古典主義

格奧爾格?辛夫是所謂新即物主義古典派的主要先驅之一,該流派主要集中在慕尼黑。他效仿同時代的意大利未來主義畫家卡洛?卡拉(Carlo Carrà)發展出一種風格,與文藝復興時期的前輩們形成某種遙遠的回望。

就在“一戰”爆發之前的幾年中,卡拉與喬治?德?基里科共同創建起名為“形而上派藝術”的繪畫風格。1919年,基里科在《造型的價值》雜志上發表了題為《回歸手工藝》的文章,呼吁回歸傳統的繪畫和再現手法。而這本引發爭論的雜志將卡拉與基里科的影響力傳遍歐洲,與反正統的先鋒藝術形成對比。

對辛夫而言,回溯古典主義畫風是在魏瑪共和國的動蕩局勢中找尋平靜、和諧與永恒的一種方式。不同的是,辛夫的一些同代藝術家,尤其是海因里希?達瑞豪森和卡洛?門斯則是挪用古典主義的比喻來突出他們作品中充溢的怪異的心理困擾。

人與機器

魏瑪時代,德國在極度短缺與暴富的兩極游走,這引發了人們對于日常生活物資的不同態度。現代化與技術創新讓大規模生產成為可能,而城市化與活躍的廣告產業也催生出大眾消費市場。

新即物主義的實踐家們通過對不同日常物資的潛心研究,創作出一系列圖像和寓言。比如,有的藝術家專注于生活中一些再平凡不過的小物件,如:一塊抹布、一把掃帚、一個桶、一個雞蛋杯;有的藝術家聚焦新生的機械化家電,如:一把電咖啡壺和一臺縫紉機;也有的藝術家對植物品種和有機物感興趣,如:龍舌蘭的花、橡膠樹、雞蛋云云。正如畫家葛麗特?優根思所說:“有人畫著瓶瓶罐罐和垃圾堆,一下突然發現這些東西非常與眾不同,就好像他從來沒見過瓶子……有人動筆畫那些科技產品,或是在一幅新畫作中見到它們時,會對這些物品‘另眼相看’”。

在攝影方面,漢斯?芬斯勒、阿爾伯特?雷格-帕馳以及安娜?比爾曼的微距攝影將一件物品從它的語境身份中抽離,以一種純肌理和構圖研究的面貌展現在觀眾面前——而這正合一些公司的胃口,他們正合計著為產品推廣打廣告、做宣傳冊呢。芬斯勒和雷格-帕馳通過成系列的幾組物品來突顯大規模生產的主題。這些“物品肖像”不僅記錄了日常生活中平凡的細節,更反映出新商品及消費主義已開始逐漸走進德國人的現代生活。

靜物與商品

魏瑪時期迅速的工業現代化促進了大規模生產,加速了城市化的進程,同時也創造出人與技術之間的新關系。工程的車間既是人工被取代的標志,又是歷史演進的象征。

對于科技進步,當時的德國人(及其他歐洲人)也是五味雜陳。他們一方面為此著迷,另一方面又表示懷疑。而藝術家們則生動表現了這種矛盾。表現工業主題的新即物主義繪畫就搖擺于承認新技術的革新力量與揭示當代工業實踐中的人性缺乏之間。

攝影家如漢斯?芬斯勒、阿爾伯特?雷格-帕馳,畫家如卡爾?格勞斯貝格等都展現出機器的形式美,圖像嚴謹而清晰。在這些作品中,時間仿佛凝固;與機器相關聯的工人常常不被表現,由此,機械的千篇一律性突顯出來。雷格-帕馳相信,攝影尤其善于捕捉“現代科技剛硬的線性結構”,而畫家格勞斯貝格則用攝影的精確度來表現機器的技術成分,將每一處細節都以同樣精準的方式記錄下來,如此表現就連攝影本身也望塵莫及——而這也讓繪畫無法客觀再現對象的誤會不攻自破。

新身份:類型與肖像

這部分所討論的藝術作品恐怕要數新即物主義中的典型之作了:一張張關于魏瑪時期德國男人、女人和孩子的鐵面無私的肖像。很多肖像作品既將畫面人物典型化,作為一類人群的一部分,又同時讓他或她游離在這一人群之外,為時代特征——集體性與個體性間的矛盾沖突——勾勒出一幅縮影。

與傳統的肖像作品不同,這些肖像非常理性,藝術家經常把魏瑪社會的不同人群當作創作對象,而這些創作也成為一種概括性的分類方式,延伸出系統的對筆跡、面部特征、性別特征的歸類,旨在穩定與建構社會結構。奧古斯特?桑德意義深遠的攝影工程記錄了20世紀德國人的狀態,反映出在一個持續變革、充滿動蕩的時代,人們對于社會秩序的廣泛渴求。

盡管新即物主義藝術家的作品有著大致相似的面貌,但他們對肖像畫的處理還是非常多元的。舉例而言,奧托?迪克斯的肖像就時常運用夸張的手法,用來揭示對象看似惱人或古怪的特質,而克里斯提安?查德的肖像則更冷靜和直接。

這一時期的肖像也反映出在德國,傳統的性別和性的觀念是怎樣受到挑戰的。畫家和攝影家們經常將新解放的德國女性作為創作對象,她們被稱為“新女性”,形象時髦,經常與女同性戀及雙性化者聯系在一起,后者夸示其一頭短發、常常身著傳統意義上的男式裝束,包括西裝和單片鏡。盡管一些肖像畫表現出對個人或伴侶間孤獨、疏離狀態的擔憂,但另一些作品卻意在捕捉同性伴侶間親密、敏感的關系。

新即物主義之于當下

今天,帶有強烈“革命”色彩的觀念藝術在經歷了熱火朝天的發展期后自身出現了迷茫,繪畫“回歸”的論點不絕于耳;在經歷了離經叛道的快感后,人們又開始對秩序產生某種向往。而今在西方,藝術呈現出多元的圖景,繪畫、裝置、行為、影像等各種藝術形式并存。而“回歸”后的繪畫真是與觀念藝術的一種“對抗”嗎?或許兩者并不是,也不應當是如此簡單“反動”與“被反動”的關系,而是正如福斯特所言——是一種“改造”,是同時兼有“背離”與“繼承”的矛盾統一的關系。在此,新即物主義給了我們一些參照,以跳出某種簡單化的“二元對立”的思維模式。不僅如此,它更讓今人看到了集傳統與前衛于一身的藝術實踐的可能性。此外時至今日,新即物主義關于人的“物化”、“現代性”、“消費主義”等話題的探討,仍是當下藝術乃至社會文化領域未盡的事業。而新即物主義在繪畫、攝影乃至建筑等領域的諸多具有建設性的藝術表現手法,如微距攝影、肖像的呈現方式等,至今仍有重要的研究價值。也許福斯特是對的,“現在確實是回顧新即物主義的好時機”。

(本文部分翻譯自美國洛杉磯郡立美術館LACMA官網“新即物主義:魏瑪共和時期的現代德國藝術,1919-1933”大展資料。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司