- +1

她拍的外公外婆,真的很好哭

她拍的外公外婆,真的很好哭 原創 曉洋 新生活方式研究院 收錄于話題#社會文化洞察,52#吳為,1

成都女孩吳為和她的外公外婆,像極了現實版的櫻桃小丸子和爺爺,愛得細膩,甚至有點偏袒。

高一開學,吳為和她的媽媽光顧了學校邊上的一家米線店。

后來,吳為離開成都,到重慶上大學,她的外公也去吃了同一家店。看著往來的學生身穿和孫女同款的校服,外公吃著吃著米線就哭了。

吳為是由外公外婆帶大的孩子,在同一屋檐下,他們共同生活了17年。“從有意識開始,我對家的概念就是‘一家五口’。外公外婆送我上學,照顧我吃穿,童年生活的每個細節都有他們的身影。”吳為說道。

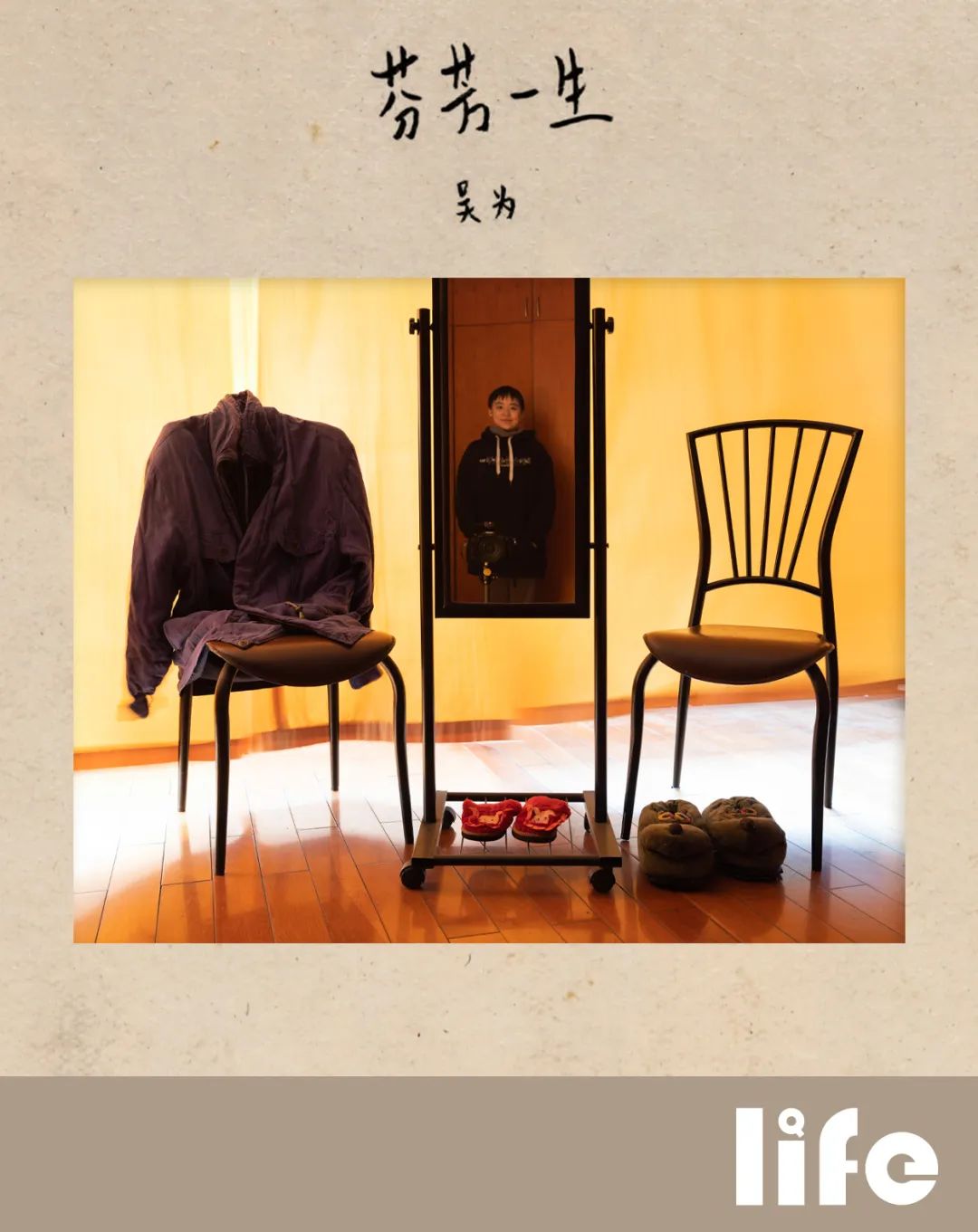

今年碩士畢業之際,吳為結合攝影和口述家史,創作了《芬芳一生》,為撫養自己長大的外公外婆,締造了一場穿越時空的追憶之旅。

這是一個普通家庭隔代撫養的故事。可能正因為普通,也讓人看到許多相似家庭的故事。

#01

遺憾不可彌補

2013年,外公去世時,吳為在重慶上學。五年后,外婆離開,吳為又在北京。連續兩次,這孫女都錯過了見老人的最后一面。

承載外公外婆病痛的X光片,貼在他們的臥室玻璃上。

“生死之間的遺憾是不可彌補的。”吳為斬釘截鐵說道。雖然不可彌補,但不代表思念就此打住。

準備自己的畢業作品時,她沒有選擇視覺沖擊力強的慣常主題,而是回到成都的老房子里,用鏡頭來追憶外公外婆。

村上春樹曾說過,遺物是“和亡故之人一起行動的影子”。每一件遺物都成為生者的提醒,喚起追憶。

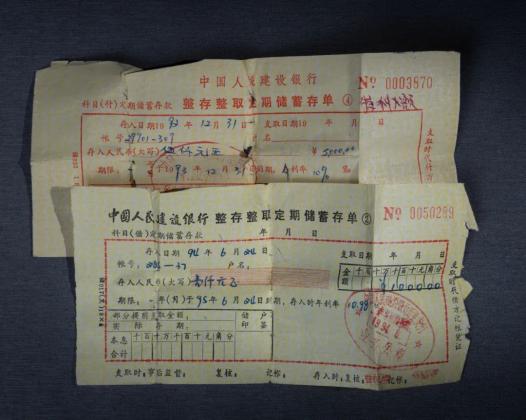

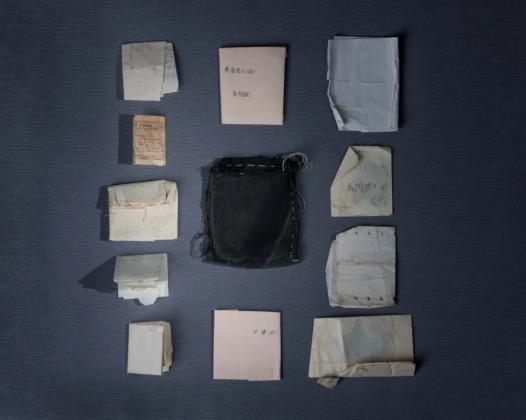

翻開外婆縫制的小黑布包,吳為發現自己8歲時寫給外婆的兩封信、她一百天拍的相片底片。這倆小物件和珠寶鑒定單、外匯兌換券、定期儲蓄大額存單等票據一起,都被外婆小心翼翼地折疊存放著。

“外婆向來惜財,她把我的信放在那里,我清楚知道自己在外婆心中的分量。”吳為說。

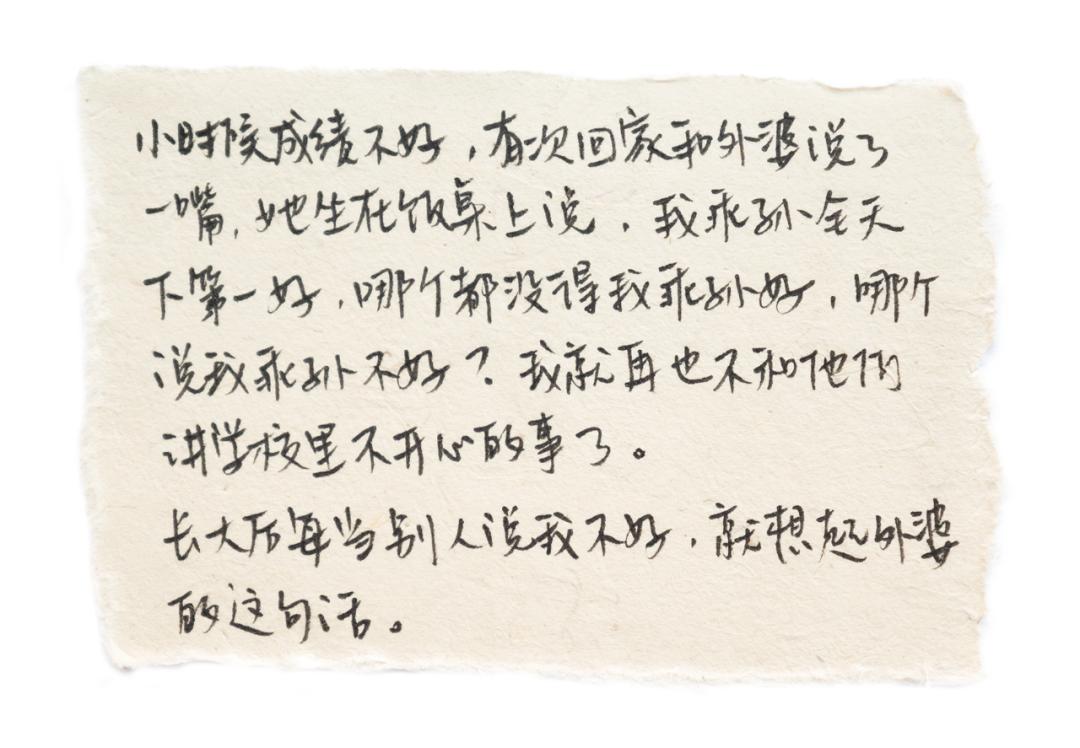

聽到外面的人說自己孫女不好,外婆的回應和偏袒著小丸子的爺爺簡直一模一樣。

外婆珍而重之的,不只是孫女手寫的信,還有孫女穿過的衣服。整理遺物時,吳為找到一大袋兒時的小圍巾、帽子和外套。每一件上面都有外婆親手繡的名字。

這些被小主人忘到九霄云外的衣物,勾起了一段段童年回憶。吳為小時候起床,總是充滿溫情和儀式感。

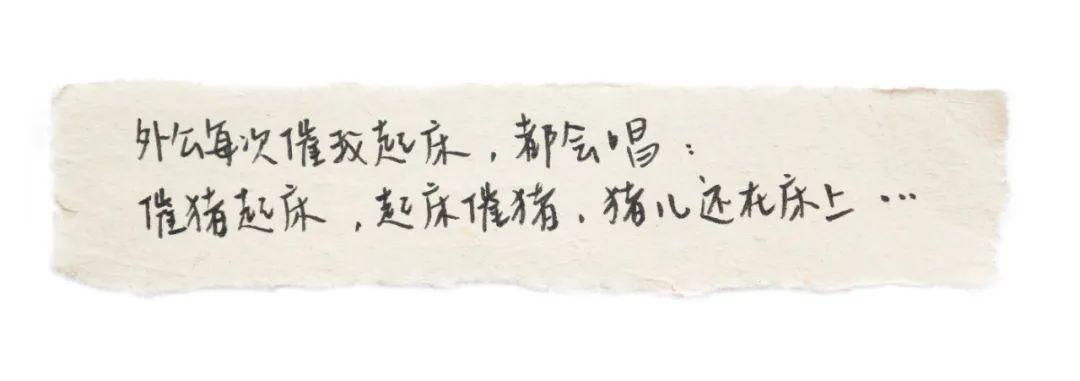

吳為在采訪中哼唱起童謠

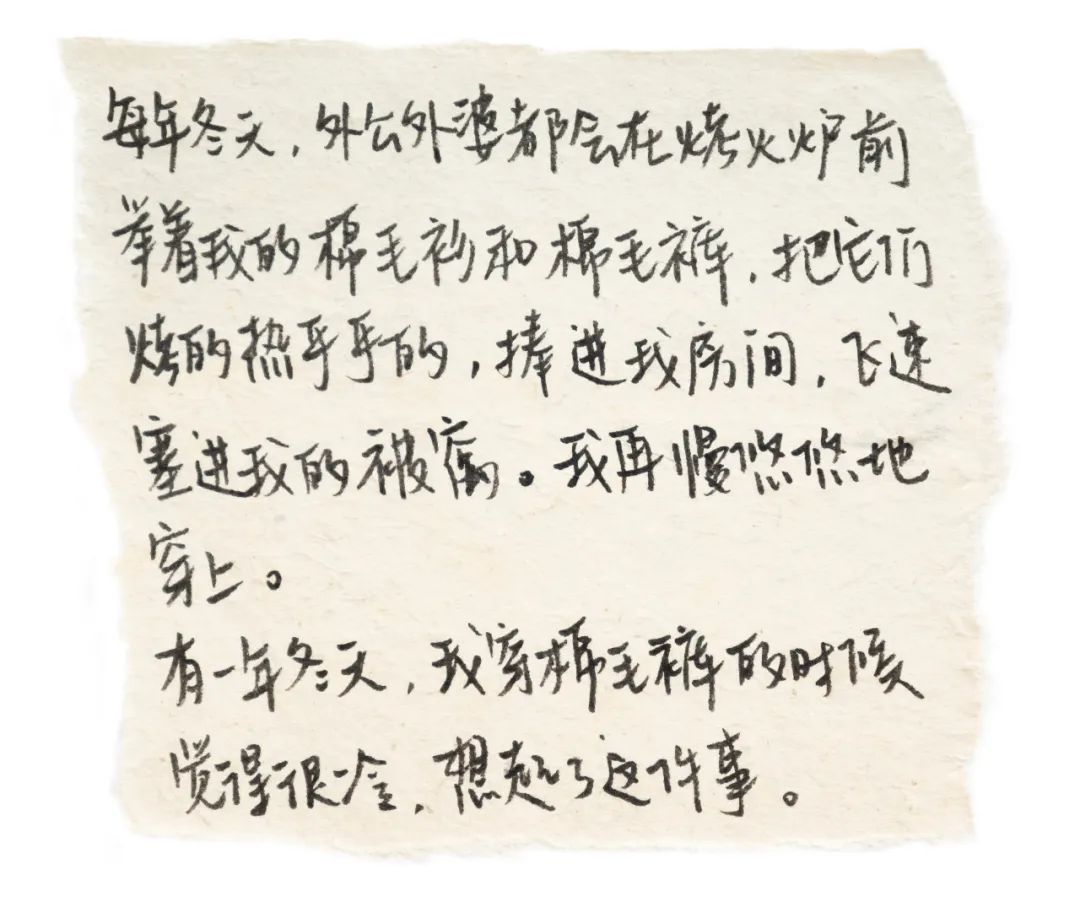

到了寒冬臘月,孫女在被窩里穿上的毛衣褲,都是老人提前烤熱乎的。

同齡好友不禁感嘆這孩子得到的愛是如此細膩,甚至連冬天衣服貼在身上的體感都被考慮到了。

整理外公留下的鳥籠,吳為第一次仔細打量鳥籠里外公親手做的小橋、飲水罐。“用鏡頭撫摸這些細節,就像重新看到外公忙碌的背影。”吳為說道。

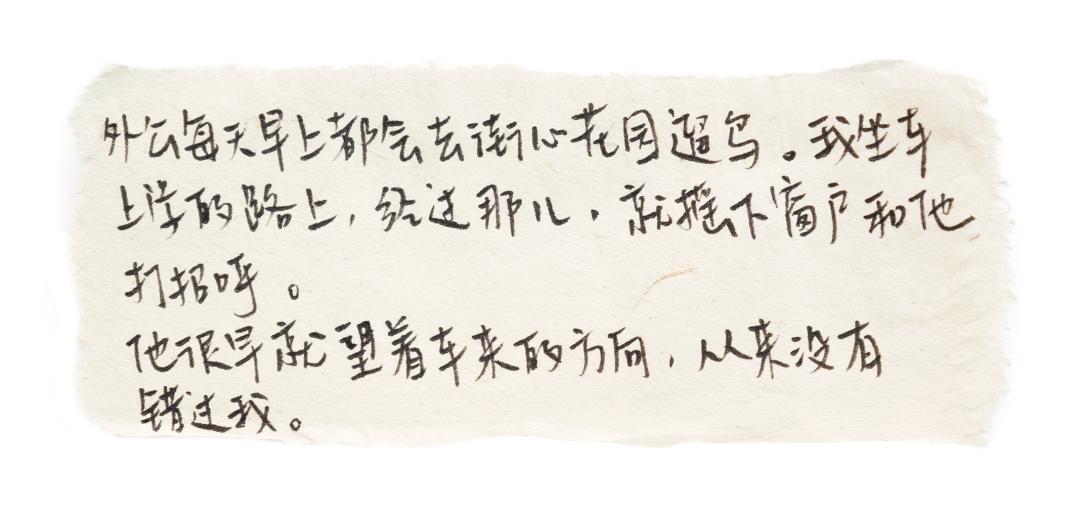

不過,外公對鳥兒細致的愛,總不及對自己的孫女。

外婆坐過的輪椅、外公拉過的二胡、倆老寫下的電話號碼……打開老人的一袋袋遺物,吳為經常哭半天,拍攝半天,思念、回憶和追問交織心頭。

外公外婆都喜歡過生日,家中相冊留下了多張老人坐在大蛋糕前的留影。再次看這些老照片,一個問題爬上吳為的心頭:“外公外婆生日許了什么愿望呢?為什么我從來沒問過?”

作為被愛著長大的孩子,吳為說:“曾經我的愛并不成熟。我希望能把小孩子的愛轉變為成人的愛,有機會再回饋出去。”

#02

記憶可再創造

1992年吳為出生前夕,外公外婆離開重慶開縣的老家,到成都守護孫女的出生,直至她成年獨立。2020年,吳為前往外公外婆生活和工作過的縣城,重訪他們居住過的老屋,尋覓他們年輕時的故事。

退休前,外公是縣城中學校長,外婆是小學老師。吳為特意拜訪了他們的學生,“發現了他們另一個社會角色身份”:

原來用兒歌喊孫女起床的外公工作時挺嚴肅的,連外校的學生都怕他;

原來外婆教數學也教語文,曾用“拾人牙慧”一詞來教育八九歲的孩子,考試作弊就像吃別人牙縫里的食物殘渣;

原來外婆帶學生就像帶子女一樣,放學后還會把部分學生領到自家里,讓他們坐一排在巷口完成作業。

外婆出生的村子。

人民教師的日常言行,給小小少年留下了深刻的烙印,也為吳為打開了一個全新的認知大門。對她來說,教師證的意義遠勝從前。

這位孫女不僅從30多位親友口中了解外公外婆,還跟外公外婆完成了一趟超時空的旅行。

兩位老人第一次坐飛機旅行是去北京。拿著褪色的旅游紀念照,吳為和朋友一起,重游外公外婆打過卡的長城、圓明園和天安門等地。

原來的機位幾乎不復存在,石頭雕塑裝上了圍欄,照片同款的游船早已報廢。人不在了,時代也變了。站在外公外婆當年合影的湖邊,吳為隱約感到身旁有兩個熟悉的身影。

“盡管知道這不是真的,但我當時笑得可開心了。還催著朋友趕緊多按兩次快門,因為笑著笑著,我的眼淚就上來了。”吳為回憶道。她用數碼后期的方式,把新拍的照片與老照片疊合,到攝影的世界與親人再次并肩同游。

吳為認為,家庭記憶的重建能對創作者有治愈的效果。日本攝影師石內都一邊用大特寫拍下母親的口紅和假牙,一邊傾訴那些沒來得及說的悄悄話。

英國攝影師菲利普·托萊達諾把姐姐用過的鉛筆、手寫卡片,定格于精心選取的光影中,重新勾勒出一份因事故中斷的手足情。

經過攝影和文字的創作后,吳為不再糾結為什么自己沒能見上外公外婆的最后一面。提起外公外婆,她更多時候會想起那些充滿愛的往事,也會想起創作時新造的體驗與記憶。

答辯時有一位老師問吳為:“你治愈了嗎?”她回答說:“一定程度。至少是一定程度上,痛苦被稀釋了。”

#03

沒什么比這更重要

從外公杜芳耀和外婆溫美芬的名字里,吳為各取了一字,組成了作品名《芬芳一生》。在北京電影學院的畢業展現場上,觀眾可以聽見吳為外公錄制的鳥鳴,聞到外婆最愛的黃桷蘭花香氣。

伴著鳥語花香,吳為邀請更多人走進自己的追憶之旅。一名年輕觀眾問吳為創作的動機“是不是想跟外公外婆產生更多的連接”。看著吳為瘋狂地點頭,那個提問的女孩就哭了起來。

據調查,在北上廣三地,49.9%以上家庭的幼兒主要由祖輩來喂養,父母親力親為的比例不到46.3%。改革開放以來,隔代撫育的情況在中國家庭里非常普遍。

黃桷蘭的花開花落。

許多觀眾從《芬芳一生》中看到的,不僅是一個普通家庭的記憶,更多是自己被外公外婆、爺爺奶奶拉扯長大的記憶片段,以及那些積存多時又未及整理的情感。

很多人年紀輕輕,就親歷死亡相關的場景。除了流程化的儀式外,日常生活里并沒有多少表達個體感受的機會。一份真誠的藝術創作,也許能打破這個話題的禁忌。

吳為經常被人問到,拍攝家庭照片應該買什么相機,應該做什么樣的準備。她的回答是“比技巧和設備更美好的是愛”。

外公離開后,吳為與外婆有一段彼此陪伴的時光。那個夏天,吳為的鏡頭里滿是外婆的生活起居。

許多上了年紀的老人會刻意回避鏡頭,但吳為的外婆并沒有。上廁所時看到孫女在按快門,外婆微微探出身子,向鏡頭笑一笑。

吳為說當時剛開始練習攝影,技術并不好,但 “幸好拍了下來”。因為后來,外婆神志模糊不再能找鏡頭,孫女也不忍心再拍照了。

創作《芬芳一生》的時候,吳為把外婆生前的照片疊合到家的環境照片中。在她的心目中,外婆并沒有走遠。

攝影文化研究學者梅特·桑德拜曾說過:“家庭相冊給予了我們一種生活在當下,以及時間逝去的感覺。”

隨著時間流逝的,不只有日漸長高的孩子,還有年歲漸長的老人。親人間的陪伴,是陪著成長,也是伴著老去。

“家庭攝影不用等到做好萬全準備,時間自然會賦予照片意義。”吳為說道。

END

出品 丨 生活方式研究院

采寫 丨 曉洋

攝影、手寫字條 | 吳為

設計丨Birdy

今日話題

你與祖輩有怎樣的回憶?

原標題:《她拍的外公外婆,真的很好哭》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司