- +1

講座丨探索“聯(lián)接的宗教”:修士孫達(dá)爾·辛格的個(gè)案研究

本文整理自2021年6月10日在北京大學(xué)靜園二院舉辦、并于騰訊會(huì)議直播的學(xué)術(shù)講座——“探索聯(lián)接的宗教:修士孫達(dá)爾·辛格的個(gè)案研究”(Explorations in Connected Religion: the Case of Sadhu Sundar Singh)。此次講座屬北京大學(xué)海外學(xué)者講座項(xiàng)目,由北京大學(xué)外國語學(xué)院、北京大學(xué)國際合作部主辦,清華大學(xué)歷史系協(xié)辦,季風(fēng)實(shí)驗(yàn)室策劃。講座由瑞士洛桑大學(xué)(University of Lausanne)南亞語言和文明系副教授菲利普·博爾內(nèi)(Philipppe Bornet)博士主講,北京大學(xué)外國語學(xué)院國別和區(qū)域研究專業(yè)助理教授張忞煜主持,清華大學(xué)歷史系副教授曹寅、北京大學(xué)外國語學(xué)院東南亞系助理教授謝侃侃與談。

菲利普·博爾內(nèi)的講座現(xiàn)場

主講人博爾內(nèi)博士目前主要研究印度和歐洲之間的互動(dòng),尤其是20世紀(jì)初瑞士傳教士在南印度地區(qū)的活動(dòng)。他已出版專著《招待的禮儀與實(shí)踐》(Rites et pratiques de l'hospitalité),主編文集《跨區(qū)域的人生與宗教:現(xiàn)代世界晚期亞歐的聯(lián)接》(Translocal Lives and Religion: Connections Between Asia and Europe in Late Modern World),與他人合作編著《游戲中的宗教》(Religions in Play)、《邊緣的東方主義》(L'orientalisme des marges)等。本次講座基于博爾內(nèi)博士的新近發(fā)表的文章(A “Christian Hindu Apostle”? The Multiple Lives of Sadhu Sundar Singh (1889–1929?) ),此研究成果收錄于2021年出版的文集《跨區(qū)域的人生與宗教:現(xiàn)代世界晚期亞歐的聯(lián)接》。講座中,博爾內(nèi)博士介紹了“聯(lián)接的宗教”(connected religion)這一研究方法,并將這一研究方法應(yīng)用于印度基督教修士孫達(dá)爾·辛格(Sundar Singh, 1889-1929?)的個(gè)案。

從“比較的宗教”到“聯(lián)接的宗教”

1978年,愛德華·薩義德(Edward Said)出版的《東方學(xué)》(Orientalism)一書,開啟了后殖民研究的浪潮,這一著作批判東方學(xué)加劇了西方和東方(主要是穆斯林世界)之間的不平等權(quán)力關(guān)系。在時(shí)段上,博爾內(nèi)博士的研究對象與東方學(xué)以及后殖民研究批判的對象有所重合。

基于東方學(xué)的批判,近年來產(chǎn)生了針對研究其他文化的學(xué)者的地位的問題:學(xué)者在研究自身所不屬于的傳統(tǒng)時(shí),如何避免陷入“東方學(xué)”和歐洲中心主義的陷阱?學(xué)者如何避免簡單“復(fù)制”自身所熟悉的宗教與文化群體的內(nèi)部視角?是否存在一種跨文化的可公度性?

比較研究是能夠回答上述問題的一種方法,它通過比較,試圖為不同文化建立可公度性。米爾恰·伊利亞德(Mircea Eliade)的《比較宗教的范型》(Patterns in Comparative Religion)便是“比較的宗教”的代表作;近幾年,比較宗教研究的代表作品有芭芭拉·霍爾德里奇(Barbara Holdrege)的《吠陀與托拉》(Veda and Torah)和布魯斯·林肯(Bruce Lincoln)的《蘋果與橘子》(Apples and Oranges)等。

不管是在宗教還是歷史的研究領(lǐng)域,近年來比較研究都受到了一定的批判;與此同時(shí),歷史學(xué)研究中涌現(xiàn)出了“跨國史”、“糾纏的歷史”、“文化轉(zhuǎn)向”等新的研究動(dòng)向。在歷史學(xué)研究中出現(xiàn)的新方法中,最讓博爾內(nèi)博士受啟發(fā)的當(dāng)屬桑賈伊·蘇布拉馬尼亞姆(Sanjay Subrahmanyam)與塞爾日·格魯金斯基(Serge Gruzinski)提出的“聯(lián)接的歷史”(connected histories),這一概念指重新聯(lián)接被歷史編撰者的偏好(尤其是民族主義的)所人為分離的材料。這一研究方法需要學(xué)者聯(lián)接在不同地理空間發(fā)生的事件,或不同地區(qū)對同一事件的記錄。

“聯(lián)接的歷史”有以下特征:(1)聚焦于被重新語境化至更大的、全球的架構(gòu)之中的微觀歷史。“聯(lián)接的歷史”與“世界史”或“全球史”不同,因?yàn)樗恢铝τ谟闷毡榈模ㄍǔJ莻鞑フ摰模⑹路椒▉頃鴮憜我皇录弧奥?lián)接的歷史”也區(qū)別于地方史,因?yàn)樗鼘儆诟鼜V的過程。(2)關(guān)注在各種交流的情況中發(fā)生的變化,通常在傳記的層面上下功夫,需要考察在不同語境中的思想、實(shí)踐是如何被編碼與再語義化的。(3)通常需要用到多重語境化的手段來闡明運(yùn)動(dòng)中某一事物或人物的不同地區(qū)維度。

“聯(lián)接的歷史”能對宗教研究有所啟發(fā),因?yàn)樽诮萄芯颗c歷史研究面臨著相似的困境,比如人為創(chuàng)造邊界。“聯(lián)接的宗教”并不是對比較的宗教的否定,而是更注重考察記錄同一歷史人物或事件的不同材料,這些材料在不同的語境中能產(chǎn)生不同的影響。“聯(lián)接的宗教”更關(guān)注變動(dòng),需要從不同角度考察和進(jìn)行多重語境化。

二、修士孫達(dá)爾·辛格的多面人生

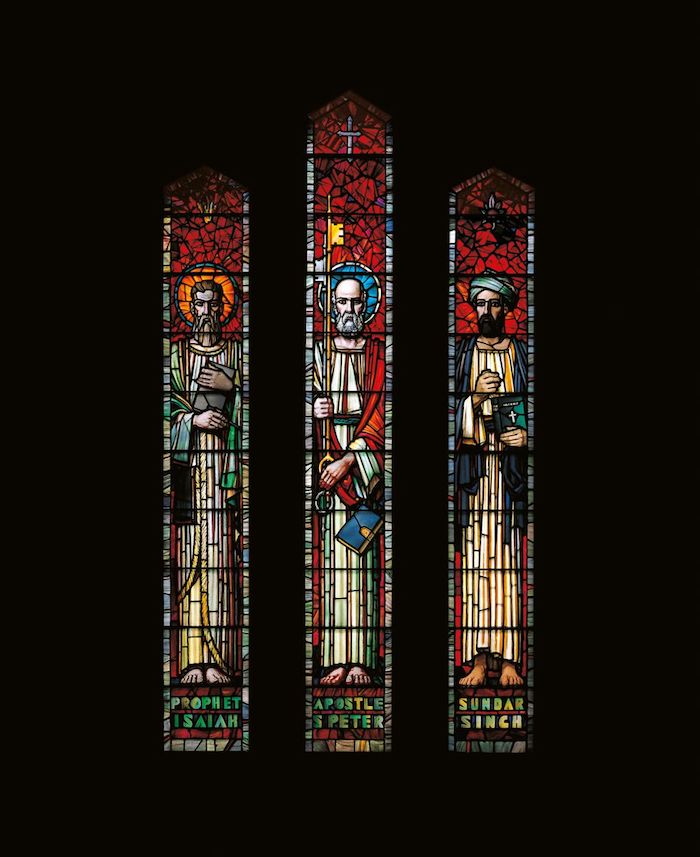

在20世紀(jì)20年代,來自北印度的基督教修士孫達(dá)爾·辛格是名噪一時(shí)的人物,其聲名可與泰戈?duì)柡透实叵嗵岵⒄摗T诎拇罄麃啴嫾铱死锼沟侔病が攩帖悺の掷眨–hristian Marjory Waller)于20世紀(jì)30年代創(chuàng)作的玻璃畫中,位于右側(cè)的人物是孫達(dá)爾·辛格,他得以和先知以塞亞(左)、使徒圣彼得(中)這兩位圣經(jīng)人物并列,這能夠說明孫達(dá)爾·辛格在全世界的盛名。

先知以塞亞(Prophet Isaiah), 使徒圣彼得(Apostle St Peter), 孫達(dá)爾·辛格(Sundar Singh)

雖然孫達(dá)爾·辛格在當(dāng)時(shí)享譽(yù)盛名,但他尚未得到學(xué)界的充分研究。目前,學(xué)界只有兩本研究孫達(dá)爾·辛格的著作,一本是英國學(xué)者埃里克·夏普(Eric Sharpe)于2003年出版的《修士孫達(dá)爾·辛格之謎》(The Riddle of Sadhu Sundar Singh),另一本是美國學(xué)者蒂莫西·多貝(Timothy Dobe)于2015年出版的《印度的基督教托缽僧》(Hindu Christian Faqir)。對于孫達(dá)爾·辛格這一人物,存在很大的研究空間,因?yàn)殛P(guān)于他的記錄散布在世界各地,且由多種語言寫就,包括烏爾都語、英語、馬拉雅拉姆語、泰米爾語、德語、法語等。這一現(xiàn)狀要求匯集各種材料,凸顯了“聯(lián)接的歷史”與“聯(lián)接的宗教”的必要性。

在構(gòu)建孫達(dá)爾·辛格的生平時(shí),需要牢記的是,我們所依賴的文獻(xiàn)是能被特定群體所接受的文獻(xiàn)。根據(jù)一般的敘述,1889年,孫達(dá)爾·辛格出生在旁遮普地區(qū)的帕蒂亞拉(Patiala)土邦的蘭布爾村(Rampur),他的家族屬于賈特錫克人。孫達(dá)爾·辛格的母親堅(jiān)持用傳統(tǒng)的方式教育他,延請了一位梵文學(xué)者和一位“老錫克修士”來當(dāng)他的老師。1903年,在母親與兄弟逝世后,孫達(dá)爾·辛格被送到蘭布爾的美國長老會(huì)學(xué)校,他反抗基督教的制度框架,甚至燒毀了《圣經(jīng)》。孫達(dá)爾·辛格在自傳中寫道,他對自己的行為感到十分懊悔,渴望找到精神的道路,而此時(shí)耶穌顯現(xiàn),勸他皈依基督教。之后,孫達(dá)爾·辛格被父親逐出家族,前往盧迪亞納(Ludhiana)的美國教會(huì)學(xué)校。他不喜歡教會(huì)學(xué)校的制度,遂前往薩巴圖(Subathu)的山區(qū)。1905年,他在西姆拉(Shimla)受洗。

在薩巴圖,孫達(dá)爾·辛格結(jié)識了美國傳教士塞繆爾·埃文斯·斯托克斯(Samuel Evans Stokes),后者當(dāng)時(shí)正致力于效仿亞西西的圣方濟(jì)各(St. Francis of Assisi)過禁欲的生活。除斯托克斯外,孫達(dá)爾·辛格還結(jié)交了蘇格蘭傳教士C·F·安德魯斯(C. F. Andrews)。三人共同創(chuàng)立了“效法耶穌兄弟會(huì)”(Brotherhood of the Imitation of Jesus)。盡管這一團(tuán)體堅(jiān)持聲稱自己是非政治的,但其成員的經(jīng)歷并非如此:安德魯斯后來參與了印度獨(dú)立運(yùn)動(dòng),還在泰戈?duì)栍诤推酱鍎?chuàng)辦的學(xué)校執(zhí)教;斯托克斯在1911年放棄禁欲生活,并與一位印度女子結(jié)婚,他先加入拉拉·拉杰帕特·拉伊(Lala Lajpat Rai)的陣營爭取印度獨(dú)立,后來又轉(zhuǎn)而支持雅利安社(Arya Samaj);孫達(dá)爾·辛格本人沒有直接參與政治,但他身上也體現(xiàn)了對西方國家?guī)淼闹贫鹊膮拹骸?/p>

1908年,孫達(dá)爾·辛格離開效法耶穌兄弟會(huì)獨(dú)自講道。一年之后,他被邀請前往拉合爾的圣約翰神學(xué)院(St John's Divinity School)學(xué)習(xí),但他再一次放棄了自己的學(xué)業(yè)。在此期間,他閱讀了《師主篇》(Imitatio Christi)等基督教經(jīng)典。由于他不精通英語,所以他讀的版本很有可能烏爾都文的。

1910年到1917年間關(guān)于孫達(dá)爾·辛格生平的記載寥寥。從1913年起,他向盧迪亞納的一本烏爾都語基督教雜志《光芒四射》(Nur-i Afshan)定期寄信投稿,在信件中講述了與凱拉什大仙的交流,稱這位三百多歲的大仙領(lǐng)導(dǎo)著一支基督教的隱士團(tuán)體。1916年,孫達(dá)爾·辛格結(jié)識了基督徒阿爾弗雷德·扎希爾(Alfred Zahir),扎希爾通過出版講述孫達(dá)爾·辛格的書籍,提升了孫達(dá)爾·辛格的名望。扎希爾在書中稱孫達(dá)爾·辛格是“基督教的修士或云游的托缽僧(a Christian Sadhu or itinerating friar)”,他用“修士”(sadhu)這一詞源為梵語的稱呼來翻譯烏爾都語中的“托缽僧”(fakir)一詞,由此孫達(dá)爾·辛格在出版物中第一次被冠以“修士”的身份。sadhu、friar和fakir三個(gè)詞語都反映了孫達(dá)爾·辛格在制度邊緣的位置,一定程度上能夠預(yù)示后來孫達(dá)爾·辛格超脫于基督教的組織體系的特點(diǎn)。

1918年,在一個(gè)圣公會(huì)使團(tuán)的支持下,孫達(dá)爾·辛格赴印度南部和斯里蘭卡傳教,然后前往日本與中國。在此期間,基督教組織也試圖將孫達(dá)爾·辛格納入自身的體系,比如,倫敦宣道會(huì)(London Missionary Society)成員麗貝卡·帕克(Rebecca Parker)將孫達(dá)爾·辛格的事跡匯編成書(Sadhu Sundar Singh, called of God),此書最開始用馬拉雅拉姆語寫成,主要面向特立凡得瑯的女性受眾,后來被翻譯成英語等語言,流傳甚廣。瑞士的法語版本的副標(biāo)題使用了“使徒”(apostle)一詞,即對印度的“修士”施加“使徒”這一基督教的框架,將孫達(dá)爾·辛格塑造為使徒的形象。

1920年,孫達(dá)爾·辛格首次造訪歐洲,前往英國、法國與愛爾蘭傳教,隨后遠(yuǎn)渡重洋至美國和澳大利亞。1922年,孫達(dá)爾·辛格再次赴歐洲傳教,在耶路撒冷朝圣后,他到達(dá)瑞士并停留一個(gè)月,隨后赴德國、瑞典和荷蘭傳教。1923年至1929年,孫達(dá)爾·辛格在薩巴圖開辦學(xué)校。1929年4月,他前往中國西藏傳教,之后再無音訊。

三、孫達(dá)爾·辛格的瑞士之行

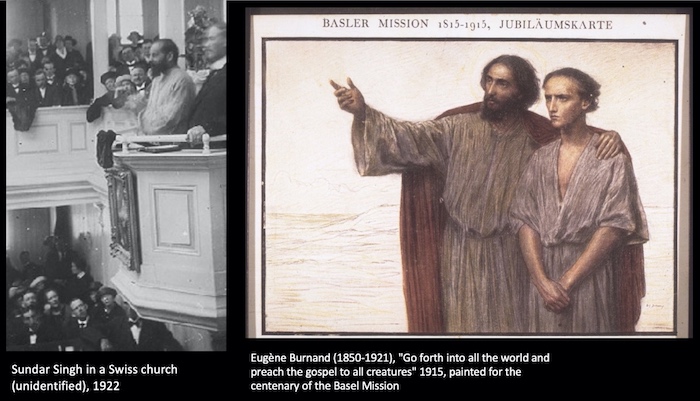

1922年在瑞士的傳教活動(dòng)是孫達(dá)爾·辛格多面人生中的一個(gè)重要片段,對于這段經(jīng)歷,我們首先需要理解錯(cuò)綜復(fù)雜的背景。譬如,孫達(dá)爾·辛格宣揚(yáng)人與神的直接聯(lián)系,符合南亞苦行者或圣人的虔誠形象。當(dāng)時(shí)歐洲流行著一種認(rèn)為基督教是東方宗教的觀念。據(jù)稱,耶穌曾在印度生活過一段時(shí)間,因而基督教是東方的宗教。孫達(dá)爾·辛格宣稱《約翰福音》是印度教經(jīng)典《薄伽梵歌》的來源,這一觀點(diǎn)顯然是錯(cuò)誤的,但體現(xiàn)了將基督教看作東方宗教的思潮。孫達(dá)爾·辛格的形象與東方的耶穌非常類似,時(shí)人記述道,他背靠石柱演講,雙手交握,很容易讓人聯(lián)想到耶穌的畫像。此外,19和20世紀(jì),存在印度宗教名人去往世界各地的現(xiàn)象。在孫達(dá)爾·辛格前往歐洲旅行的同一時(shí)期,辨喜和拉瑪·蒂爾塔等印度思想家也到印度之外傳遞他們的思想。

作為東方耶穌的孫達(dá)爾·辛格

在歐洲之旅中,孫達(dá)爾·辛格也試圖傳達(dá)一些信息。他強(qiáng)調(diào)祈禱的重要性與個(gè)人和神之間的直接聯(lián)系,這樣一來,作為人與神的中間人的牧師變得不再必要;孫達(dá)爾·辛格還傳達(dá)了印度的業(yè)報(bào)觀念,他認(rèn)為應(yīng)該通過行動(dòng)從各種罪惡中解脫出來,而不是尋求對罪惡的寬恕;對于西方盛行的物質(zhì)主義,孫達(dá)爾·辛格提出了尖銳的批評,他在演講中指出西方人大多只追逐自己的樂趣,而東方的人們卻經(jīng)常去神廟祭拜,對神充滿了虔誠。由此可見,實(shí)際上孫達(dá)爾·辛格傳達(dá)的信息已經(jīng)超越了他的歐洲之行的組織者的意圖。

對于孫達(dá)爾·辛格這位來自東方的基督教修士,歐洲社會(huì)各群體的反應(yīng)是不同的。總體來看,他對歐洲人具有很強(qiáng)的吸引力,受到了廣泛的歡迎。以瑞士為例,福音派認(rèn)為孫達(dá)爾·辛格能夠傳達(dá)他們自身的主張,使基督教變得更加純潔,至今瑞士的福音派仍不斷出版孫達(dá)爾·辛格的傳記。斯維登堡派也利用孫達(dá)爾·辛格來增強(qiáng)自身的權(quán)威,在他們看來,人們聆聽孫達(dá)爾·辛格的演講,能夠說明他們對斯維登堡派唯靈論觀點(diǎn)日漸感興趣。瑞士洛桑的斯維登堡派在雜志中詳細(xì)描述了孫達(dá)爾·辛格的到訪,將他與斯維登堡派的創(chuàng)始人斯維登堡相提并論。但也有一些人將孫達(dá)爾·辛格看作騙子,神學(xué)家奧斯卡·菲斯特(Oskar Pfister)就是其中之一,他試圖用精神分析的方法揭露孫達(dá)爾·辛格的騙局。批評孫達(dá)爾·辛格是騙子的聲音具有一定的影響力,甚至促使孫達(dá)爾·辛格的歐洲之行的組織者向斯托克斯寫信詢問。

從孫達(dá)爾·辛格的具體案例中可以歸納出三個(gè)要點(diǎn):首先,孫達(dá)爾·辛格的身份是復(fù)雜的,不能簡單地將他視為基督教傳教士或騙子,還應(yīng)該將他置于南亞的傳統(tǒng)中進(jìn)行考察,例如南亞的虔誠運(yùn)動(dòng);其次,孫達(dá)爾·辛格利用基督教組織來傳達(dá)反對宗教組織的觀念,這超越了他的瑞士之行的組織者的意圖;最后,20世紀(jì)初,西方的各類宗教運(yùn)動(dòng)迅速發(fā)展,對孫達(dá)爾·辛格的反應(yīng)充滿了多樣性。如果我們不考慮多種語境、考察各類記錄,就無法理解孫達(dá)爾·辛格的多樣現(xiàn)象。他的生平、觀點(diǎn)、形象,以及人們對他的反應(yīng)都明顯超越了基督教的框架,這也是需要用聯(lián)接的宗教來進(jìn)行研究的原因。

四、評議與討論

在評議與討論環(huán)節(jié),清華大學(xué)歷史系副教授曹寅老師談到,博爾內(nèi)博士的研究讓自己聯(lián)想到另一位孫達(dá)爾·辛格(Sunder Singh)。曹寅老師研究過的孫達(dá)爾·辛格出生于19世紀(jì)70年代,是一名堅(jiān)定的錫克教徒,他積極參加了19世紀(jì)70年代興起的錫克教復(fù)興運(yùn)動(dòng)“辛格協(xié)會(huì)運(yùn)動(dòng)”(Singh Sabha movement)。謁師所(gurdwara)是錫克教社群的公共空間,修建謁師所有利于增強(qiáng)錫克教徒的身份認(rèn)同,是錫克教復(fù)興運(yùn)動(dòng)的重要內(nèi)容。錫克教徒孫達(dá)爾·辛格在英屬馬來亞的檳城當(dāng)獸醫(yī)時(shí),發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)氐腻a克人宗教意識淡薄,為了增強(qiáng)錫克教社群的身份認(rèn)同,他積極促成檳城首座謁師所的興建。檳城謁師所得以修建的消息還傳到香港,鼓舞了香港錫克人修建謁師所的決心。香港錫克人缺乏修建資金,恰逢殖民當(dāng)局從印度派遣錫克士兵鎮(zhèn)壓義和團(tuán)運(yùn)動(dòng)。1900年7月,錫克士兵們在香港停駐,受香港錫克人的鼓舞,將薪資捐贈(zèng)出來修建謁師所。曹寅老師提出,基督教修士孫達(dá)爾·辛格和錫克教徒孫達(dá)爾·辛格都活躍于19世紀(jì)末和20世紀(jì)初,將兩個(gè)人物對照討論,能為全球史和聯(lián)接的歷史提供案例。

北京大學(xué)外國語學(xué)院東南亞系助理教授謝侃侃老師也談到,博爾內(nèi)博士使用的聯(lián)接的宗教的研究方法與具體案例使自己聯(lián)想到宋尚節(jié)(John Sung)這一人物。宋尚節(jié)是20世紀(jì)上半葉的華人宗教領(lǐng)袖,青年時(shí)期前往美國留學(xué),1927年回國積極布道,然后赴東南亞傳教。謝侃侃老師指出,孫達(dá)爾·辛格和宋尚節(jié)存在相似之處,他們都受到了基督徒和潛在的皈依者的歡迎;二人的差異更值得關(guān)注,孫達(dá)爾·辛格被歐洲人塑造為圣徒,而宋尚節(jié)卻遭到英國和荷蘭傳教士與教會(huì)機(jī)構(gòu)的抨擊,也就是說,他們都提供了一種區(qū)別于基督教傳統(tǒng)組織的路徑,但他們得到的反響是有區(qū)別的。在孫達(dá)爾·辛格的所處的歷史語境中,歐洲正在進(jìn)行戰(zhàn)后反思,孫達(dá)爾·辛格總是被其他人而非他本人書寫、塑造為圣徒與東方的耶穌。

博爾內(nèi)博士對兩位與談人分別作出了回應(yīng)。他認(rèn)為將基督教修士孫達(dá)爾·辛格和錫克教徒孫達(dá)爾·辛格進(jìn)行比較是非常有趣的,二者持有不同的主張,但與二者有關(guān)的社會(huì)背景具有相似性,當(dāng)時(shí)在北印度,不僅基督教廣泛傳播,雅利安社也迅速發(fā)展,錫克教復(fù)興運(yùn)動(dòng)是對基督教和雅利安社的回應(yīng)與反擊。北印度活躍的雅利安社、基督教傳教士與錫克教徒還走向世界,構(gòu)筑了全球性的網(wǎng)絡(luò)。

比較孫達(dá)爾·辛格與宋尚節(jié)亦是具有啟發(fā)性的。第一次世界大戰(zhàn)結(jié)束后,歐洲一些知識分子和藝術(shù)家將東方理想化,試圖在歐洲之外尋找精神的出路,而印度就是一個(gè)典型,來自印度的泰戈?duì)枴⒏实氐热宋锒际艿搅藲W洲人的歡迎。瑞士是跨國知識分子與宗教人士活動(dòng)的中心之一,提供了聯(lián)接的條件。孫達(dá)爾·辛格能受到歐洲主流社會(huì)的歡迎,得益于一戰(zhàn)后歐洲的社會(huì)背景。宋尚節(jié)與孫達(dá)爾·辛格都是殖民地的皈依基督教者,對比特定社會(huì)群體對他們的接受程度也是有意義的。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司