- +1

不確定時代,如何找到企業增長的“必然解”?

文/王賽

師從菲利普·科特勒

現任科特勒咨詢集團中國區管理合伙人

專注于增長戰略領域的研究與實踐

文章來源:王賽著《增長結構》

“如何增長”成為近年來中國乃至全球企業界最關注的議題之一。

為什么增長問題,對于企業和企業家而言如此重要?

首先,從本質上看,我認為增長是絕大部分企業問題的原點。

在為企業家這個群體做咨詢顧問的 15 年中,我所看到的頂級企業家們,全部具有以問題為導向的思維方式。他們需要解決的問題,其實大部分都可以回歸最核心的兩個字:增長。

企業家為什么要做規劃?核心目標指向增長。為什么要做組織重組?諸多情況亦是為了增長。為什么要進行數字化轉型?轉型期望更是增長。強生公司前執行總裁拉爾夫·拉森說:“增長就像純凈的氧氣,是解決一切企業問題的入口。”

其次,大家今天如此熱衷于談增長,跟這兩年的宏觀經濟發展態勢,以及市場增長的大環境有關。

從可見的長期來看,全球范圍內經濟增長趨于放緩。低增長時代的到來,再加上2020 年新冠疫情所帶來的全球性經濟衰退,使得企業如何在混沌中保持增長變得撲朔迷離。

現代營銷學之父菲利普·科特勒早年在麻省理工學院攻讀經濟學博士,師從美國歷史上第一位諾貝爾經濟學獎得主保羅·薩繆爾森,科特勒建立的市場營銷原理和系統亦是以經濟學作為基石。與理論經濟學不同的是,科特勒的市場營銷學想揭示出經濟學供應和需求兩者背后的真正動力—決定需求曲線背后的變量究竟有哪些,這些變量是如何促進市場的增長的。科特勒在 88 歲之后重回經濟學領域,開始研究經濟學和市場營銷學之間的關系,讓市場營銷為增長落地鋪路,他私下說這是他晚年最大的使命。

王賽博士(右)與菲利普·科特勒(左)合影

在他的影響之下,我認為看待增長無非是從兩個維度—外生變量和內生變量。我在《增長五線》一書中將其表達為一個公式:

企業增長區 = 宏觀經濟增長紅利 + 產業增長紅利 + 模式增長紅利 + 運營增長紅利

在構成企業增長區的四大要素中,前兩大驅動要素開始放緩甚至呈負向,幾乎所有企業的增長重心和注意力都得從外部“經濟增長紅利”轉到企業內部的“企業增長能力”。企業的內生增長能力,已成為平庸公司和偉大企業的分水嶺和斷層線,它能推導出浪潮過后誰在裸泳。

01 什么才是真正的增長

正如哲學家海德格爾所言,“語言是存在者的家”。對一個問題的定義,尤其重要。當我們把視野放到增長,尤其放到企業內生增長的維度,對于定義什么是真正的增長,區分“好增長”和“壞增長”就變得尤為重要。

這個問題的思考方式,我是從一本講戰略的經典圖書《好戰略,壞戰略》中學到的。

這本書的作者、著名的戰略大師理 查德·魯梅爾特每到一個企業調研,會先問 CEO 和其他高管: “你的公司有戰略嗎?”

90% 以上的高管會毫不猶豫地回答:“有!我們公司怎么可能沒有戰略呢?”

然后理查德·魯梅爾特會追問道:“那貴公司的戰略是好戰略還是壞戰略呢?”

這個問題讓 CEO 和高管們開始冒冷汗:“是啊,我們的文件、口號、標語等,是好戰略嗎?甚至是戰略嗎?”

所以,魯梅爾特說, 每位企業家都不否認自己有戰略,但是他們的戰略不一定是好的戰略。沿用魯梅爾特的思考方式,很多企業家可能都不否認自己對增長有一定的見解,但未必是指向好的增長。

比如企業規模變得越來越大,是不是增長?進入越來越多的產業,是不是增長? 2020 年初,兩家超級巨型企業給我們上了一課——一家是海航,另一家是方正。

兩家公司均通過多元化兼并擴張實現了規模化增長,但是規模背后的利潤率并未同步上升,在資金鏈斷裂后無力回天。所以,過去中國企業單純以規模看增長的方式,有失偏頗。

在 2020 年新冠疫情持續暴發期間,我們看到諸多企業的增長基石如此不堪一擊。日本戰略咨詢之父大前研一說,一家企業的能力反映在“對看不見的未來的風險對沖”和“對看得見的未來的布局”。

的確,在這次疫情之下,我們看到提前布局數字化的一批企業逆勢增長,比如創業三年、以數字化客戶運營為增長核心的完美日記一躍成為新國貨美妝黑馬,2020 年 11月 19 日晚其母公司“逸仙電商”正式掛牌美國紐交所,市值達到 122 億美元;而另一些傳統美妝品牌卻因疫情之下零售渠道關閉的沖擊,公司估值跌去七成。

之所以有巨大反差,核心原因就在于大前研一所言的“風險對沖”和“未來的布局”。

在《大棋局》一書中,布熱津斯基分析了歐洲、俄國、中亞和東亞四個關鍵區域未來可能對美國利益的影響、政治形勢變化的可能性,以及美國政府面對該變化的應有動態對策。在布熱津斯基看來,棋局就好比是外在變量和內部能力博弈中的政策演化路徑,每一顆棋子的落位,背后都有棋譜,都有演化的軌跡和應對的方案。

茲比格涅夫·布熱津斯基

借用布熱津斯基的思考維度,增長設計的境界可否如同“大棋局”一般,讓企業家和業務決策人知曉整體業務如何布局,棋子如何落位—圍繞具體業務的變化,如何形成不同的增長態勢,最終讓增長落地,從而讓他們能夠看到全局與變化、本質與關鍵演化節點呢?

02 如何結構化地判斷“增長風口”

如何從不確定性中尋求某種確定性的判斷?

答案就是我想進一步提出的“增長結構”,試圖找出博弈中趨向必然的那個要素組合。

比如我們經常提到戰略,戰略規劃中諸多因素的組合僅僅代表了企業家或者決策者的想法,但這些想法并非指向一種必然性。

而經濟學中研究的博弈論不同,博弈論當中最經典的博弈叫作“囚徒困境”。警察抓了兩個共犯,分開審問,給出條件:如果他們都不坦白,則無罪釋放;同時坦白,就各判五年監禁;如果僅一人坦白,沒坦白的人判十年監禁,坦白的人不判。結果兩個犯人都偏向于坦白。但當重復博弈時,結果就會發生變化,犯人可能在多次博弈中吸取教訓,轉而偏向合作,兩人都不坦白。

博弈論的英文是 game theory,討論的是游戲賽局,而中文翻譯對應的則是在棋局中該怎么來對弈,它與所謂戰略規劃不同,因為它趨向的是不確定中的確定,趨向必然解。而趨向必然解的,是結構。

于是我首先對“增長結構”下一個定義。所謂增長結構,指的是企業業務增長中微觀要素組合所形成的趨向增長的必然解。戰略規劃中談及的使命、愿景固然不錯,但如何讓這些宏觀視野與激情化成動態算法,是很多企業家面臨的難題,也是企業在商業實踐中碰到的一個個鮮活的真問題,我在試圖探索這個問題。

2020 年我多次拜訪小米集團,與小米的聯合創始人兼首席戰略官王川進行交流。小米是一家現象級的公司,10 年時間,小米從新興公司發展到躋身《財富》世界 500 強。進入這樣一個全球樣本級的榜單,騰訊用時 14 年,阿里用時 18 年,京東用時 18 年,華為用時 23 年,小米則用了不到 9 年的時間,成了中國互聯網以及科技企業中上榜最快的企業。與王川的交流,除了對商業模式、品牌與組織的探討外,我們其實都提及小米在重要戰略時刻的“取勢”,也即雷軍早年提出的“增長風口”。

但是如何判斷風口,是不是也可以結構化,其內在是否也具備某種意義的必然性呢?

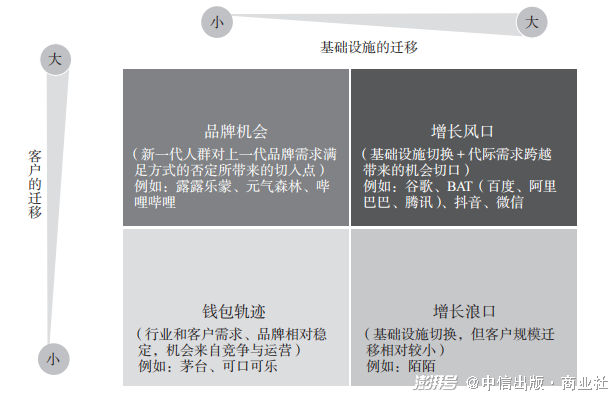

我之后一直在琢磨這個問題。通過圖 1,我們可以看企業的機會點在哪兒,以及解釋何謂風口。

圖 1 增長的外部機會判別矩陣(圖片來源于《增長結構》內文)

我認為,市場機會 = 基礎設施遷移的機會 + 客戶遷移的機會,后兩個維度決定了市場機會的大小與市場增長戰略的布局重心。

當客戶遷移和基礎設施遷移都比較大,這個機會就叫作增長風口。比如谷歌、百度對于傳統信息檢索的替代,阿里巴巴對原有商業模式的更新,UC 瀏覽器吃下的是從 PC(個人計算機)轉向智能手機的窗口紅利。

而當基礎設施遷移比較大,但并沒有大量的消費者去遷移,這個機會叫作增長浪口。它可以帶來商業機會,但是機會只建立在部分目標人群上。比如陌陌抓住年輕一代的交友機會,但客戶遷移性遠低于微信。

當客戶遷移比較大,基礎設施遷移比較小,就是品牌機會。比如元氣森林、鐘薛高等企業的成功就是抓住了品牌機會,即科技底層設施的改變不大,但是每五年一代人的代際變化、價值觀的變化、生活形態的變化造成的消費者遷移,會給新品牌巨大機會。

最后一個象限(錢包軌跡)中客戶遷移比較小,基礎設施遷移也比較小,這個象限中的企業實則是在搶同一客戶的需求,企業重點關注的是競爭。

所以企業增長可以在不同象限下布局,形成組合,但重要的是,企業需知曉每一個象限下牽引增長的關鍵點是迥然不同的。系統、理論只有圍繞問題切入和展開,才具備實踐性,這也是明茨伯格所言的管理的“手藝”。

03 尋找驅動企業增長的必然解

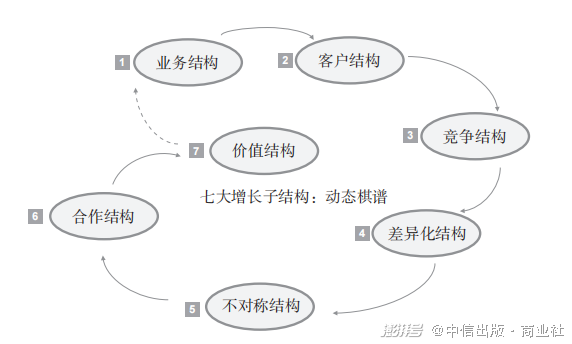

《增長結構》這本新書就是以“結構”為中心來對增長進行解剖,從更微觀的視角看影響到企業增長的動態因素是哪些,在不同條件下企業應該如何去調整自身的要素組合結構,從而在不確定性中去建立確定的意義。本書提出的“增長結構”由七大子結構組成,我試圖用內在邏輯去牽引這七大子結構,解釋清楚我開篇提出的問題:到底哪些因素驅動企業的增長?

這七大子結構一起構成了一個完整的“增長結構”圖譜,而上一本書提出的“增長五線”僅為增長結構的一部分。

1)業務結構:

第一個子結構是“增長五線”,它極度理性地反映出企業在業務層面的增長設計。我亦將其稱為起始的“業務結構”,它包括撤退線、成長底線、增長線、爆發線以及天際線,它的核心是剖析企業業務如何進行最佳組合。

從這個視角能夠看出一家企業在業務布局上的“攻守道”。比如華為 2020 年對撤退線的設計,以 1000 億元的價格賣掉榮耀,既是斷臂求生,也是對于增長戰略下業務結構的理性判斷。在外部市場非利好情況短期不可逆轉的情況下,華為剝離榮耀,一方面讓榮耀可以不受美國禁令的限制,另一方面可以獲得巨大的現金流,支撐華為未來芯片的研究。

值得一提的是,這并不是華為第一次在撤退線布局,早些年,華為旗下的華為電氣和華為海洋也都分別被出售給艾默生和亨通光電。從某種意義上講,華為這些撤退線的設計也是在鞏固自身的底線業務。華為目前的業務可分為四大領域—運營商業務、企業業務、消費者業務和云服務,這四大業務領域形成了華為的增長線,且相互協同、共同發展, 拼接成華為生態戰略布局版圖,以尋求業務爆發線與突破業務的天際線。

正如菲利普·科特勒對我說的,所有的增長背后必然有客戶,否則增長的設計會變成無源之水、無本之木。這也是諸多公司求增長卻無法增長的癥結—并沒有把增長的設計建立在堅實的客戶基礎之上,于是這些增長的設計變成了冒進的多元化。

2)客戶結構

因此,第二個子結構是“客戶結構”,企業的擴張,背后必然有客戶需求、客戶資產作為支撐,它包括客戶需求、客戶組合和客戶資產,客戶結構指的是如何進行上述三要素的有效組合,從而給企業提供增長潛能。

這是騰訊、阿里巴巴、字節跳動等公司獲得指數級發展的根基。騰訊從即時通信軟件 OICQ 起家,一直發展到今天擁有十幾億的用戶量,一路高速發展的背后就是基于以客戶資產為核心的增長路徑—以 QQ 賬號為核心,向周邊產品擴展,包括 QQ 空間、游戲、廣告等,最終成就了今天以微信為核心的社交商業帝國。騰訊海量的客戶資源不僅支撐了自身的高速發展,同時還為合作伙伴賦能,拼多多的發展就是典型例子。客戶結構的設計可以檢驗出增長的有效性—是否建立在客戶需求之上,客戶組合是否合理,以及客戶資產有沒有恰如其分地被激活。

3)競爭結構

但是當我們把視野放在客戶結構的時候,必然會面臨競爭,與競爭對手進行同一客戶群的爭奪,這就需要我們將關注點挪到第三個子結構—“競爭結構”上,也即從科特勒的視野過渡到邁克爾·波特的理論精髓上。優越的競爭能力可以幫助企業穩定住自己的客戶源和利潤區,而有效的利潤才能支撐公司穩健增長。

缺乏競爭力,企業極容易形成一個怪圈——不斷服務客戶,但是自身在競爭中利潤無幾。我經常提一個案例,我擔任CEO 顧問的某家保險金融公司通過攜程出售航空意外險,然而拿到的利潤幾乎為零。因為在整個競爭結構中,該公司并沒有定價權。這里我們對競爭結構的定義是“如何有效建立自身在行業生態中的定價權能力與壁壘高度”。

一旦公司業務形成某種意義上的壁壘,比如競爭對手進入壁壘高、客戶退出壁壘高,那業務自然就會在服務客戶的過程中形成正向循環,這也是巴菲特所言的“滾雪球”。企業在這個層面的增長,就好比滾雪球時面臨“很長的坡”和“很濕的雪”,雪球從坡上滾下,越滾越大。在 2020 年新冠疫情之下,茅臺市值卻逆勢增長,高達兩萬億元人民幣,這與其品牌形成的競爭壁壘息息相關,所以競爭結構也可以指向增長。

可是,在用競爭的方式設計增長的過程中,很多企業短期可能無法建立壁壘。在這種情況下,企業該如何布局呢?

4)差異化結構

這就使得下一個增長的子結構——“差異化結構”必然被提出。差異化一直是營銷和戰略的核心,這里“差異化結構”指的是驅動企業市場增長的差異化要素的有效組合,以形成不同于競爭對手的增長引擎,它包括資源的差異化、模式的差異化以及認知的差異化。

比如元氣森林就是一個通過認知差異化戰略獲得成功的典范。元氣森林 2020 年全年營收接近 30 億元人民幣, 創造了在疫情期間逆勢增長的奇跡。元氣森林的主打產品蘇打氣泡水把傳統代糖飲料中的阿斯巴甜、安賽蜜等換成了赤蘚糖醇,在健康的前提下提升了口感,這才抓住了當下健康飲食流行趨勢中消費者對“零蔗糖、零脂、零卡”的需求,一舉獲得成功。

5)不對稱結構

同時,競爭中還會出現一批身處差異化中卻并不避開行業領導者與其他對手,并勇于進攻對手壁壘的野心勃勃的企業家,他們可以進入另一個增長子結構——“不對稱結構”。不對稱結構即尋找競爭對手競爭優勢中的必然薄弱點,力出一孔,實現在特定細分市場上的彎道超車式增長。

2003 年,eBay(易貝)在全球攻城略地,同時進入中國市場,可是淘寶最終把 eBay 擊敗,原因在于馬云非常具備洞察性地看到對 eBay 的進攻點。當時 eBay 的模式是向進駐的商家收取攤位費以及在買賣雙方的交易中提成,淘寶卻反其道而行之,宣布實施三年免費戰略,即三年內不向商家收取服務費,迅速獲取客戶,使得本來進駐 eBay 的商家迅速轉向淘寶。eBay 當時的窘境在于,一旦跟進淘寶的打法,給交易中的商家免費,那么 eBay 的收入會急劇下降,影響其在資本市場的市值,而這對當時的eBay 來說是更大的損失,也是其不想看到的結果。不對稱結構的精髓在于,當你進攻時,行業領導者無法或難以回擊。

6)合作結構

當然,商業不同于戰爭,獲得盈利性的增長尤其關鍵,否則就走入了當年柯達的死局—成為行業領導者,卻被顛覆性力量拋出市場。所以競爭中不只有“競”,亦有“合”—合作。這就不得不論及今天數字生態下無法避開的一個問題——“合作結構”如何設計。

合作結構指的是企業在競爭中應該在何種情境下以合作方式尋求增長。微軟在從 PC 互聯網向移動互聯網轉變的大勢中未能及時變革,相繼被對手谷歌和蘋果超越。微軟的第三任 CEO 薩提亞·納德拉上任后,著手進行微軟向云生態的轉型,提出“予力全球每一人、每一組織,成就不凡”的戰略理念。

微軟不再將 Windows 和 Of?ce 捆綁,而是將 Of?ce 作為一種開源的軟件開放給其他系統,同時推動Of?ce 365 的云端服務化。在不到一年的時間里,Of?ce 的企業活躍用戶就突破 1.2 億。靠著成功的云生態轉型,2019 年年初微軟的市值突破了 1 萬億美元,取代蘋果重回世界上市值最高的公司之位。

7)價值結構

而最后一個結構,會成為增長所指向的最終標準—是否有價值,比如客戶價值、公司價值、市值等,此即“價值結構”。

我之所以提出此子結構,正是由于價值可以作為增長是否有效的顯性判斷標準。市場經濟中諸多場合會提及“價值”,但是對于何謂“價值”,缺乏深入解剖與原理定義。

“價值結構”指的是驅動公司增長的價值層級組合,包括客戶價值、財務價值、公司價值。

特斯拉的掌舵人馬斯克就是設計價值結構的高手。特斯拉精確瞄準目標客群的客戶價值需求,為具有較強支付能力的高凈值人群中愛好科技、喜歡時尚、注重環保的人設計了代表未來趨勢的出行載具—新能源電動車,追求極致的“技術、酷以及環保”。特斯拉也注重客戶終身價值的打造,為客戶提供免費充電、終身免費升級以及 8 年的電池保障等服務,在滿足客戶需求的同時進一步提升了客戶對品牌的忠誠度以及復購的可能性。同時,特斯拉還關注公司在財務和資本市場上的表現,在 2018 年轉虧為盈之后,其通過積極布局海外市場,如在中國上海、德國柏林興建超級工廠,讓整個資本市場對其未來發展空間有了更為廣闊的想象力。從客戶價值到財務價值,最后反饋到市值上的結果就是,特斯拉成為 2020 年納斯達克綜合指數成分股中漲幅最大的股票,2020 年 12 月其市值已經突破 5000 億美元,比大眾、本田、通用三大汽車廠加起來的總市值還高。雖然特斯拉的市值到底是否過高還存在爭議,但不可否認的是,其價值創造的模式對公司增長有著硬核驅動力。

這七大子結構,形成一個閉環(見圖2),如同一盤棋局,它關注增長戰略形成的情境,更試圖觸及增長戰略背后的本質。我想努力寫出的,不是一個下棋著數,而是整盤增長棋局背后的“棋譜”。

圖2 增長結構的七大子結構(圖片來源于《增長結構》內文)

其實寫作這本書的初心,是把企業增長中的結構連接成一個系統,并在每個子結構中解剖出具備實踐性的本質。

我給出的答案肯定不是真理,它可以被調整、迭代、修正,它試圖開啟新的眼界,穿透基本假設,落實基礎元素,激起企業界從現象到本質的思辨。

正如日本戰略咨詢專家清水勝彥所講,有價值的東西,不一定是“記載真理的東西”,而是“刺激自己思考的東西”。

我的初心,是能夠復原或重建指向“結構主義”的市場增長戰略。我以我無比景仰的德國古典哲學家伊曼努爾·康德的名言來為“理性結構”結尾:

“理性一手拿著自己的原理,一手拿著根據那個原理研究出來的實驗,奔赴自然。”

本文為整理自《增長結構:不確定時代企業的增長底牌》,王賽著,中信出版集團2021年7月出版,版權歸作者及本書所有,轉載請務必注明作者及作品出處。

推薦閱讀:

《增長結構:不確定時代企業的增長底牌》

王賽 著

《增長五線》作者王賽博士全新力作,現代營銷學之父菲利普·科特勒、隱形冠軍之父赫爾曼·西蒙、大客戶營銷之父諾埃爾·凱普等20多位世界級學界商界大咖推薦。

不確定時代企業增長的必然解,小米、字節跳動、海爾、寶鋼、騰訊等70多家企業驗證過的企業增長的底層算法與基礎框架。更適合本土企業實現企業有價值增長的寶典!

【作者簡介】

王賽,CEO咨詢顧問,專注于增長戰略領域的研究與實踐,著有《增長五線》、《增長結構》。

師從現代營銷學之父菲利普·科特勒,現任科特勒咨詢集團(KMG)中國區管理合伙人。

服務于大量中國知名企業家和CEO,曾擔任海爾集團、字節跳動、中航國際、小米、寶鋼、招商局集團、騰訊等70多家公司顧問,并在17家中外商學院(包括長江商學院、清華大學、澳大利亞國立大學、中國人民大學、早稻田大學、復旦大學、香港大學等)高級管理課程中執教。

巴黎第九大學博士,并曾在哈佛大學進修,他還是一位足跡遍布60多個國家的旅行者。

【本書大咖推薦人】

菲利普科特勒 現代市場營銷學之父

赫爾曼西蒙,隱形冠軍之父

諾埃爾·凱普,美國哥倫比亞大學營銷學教授,大客戶營銷之父

王川 小米集團創始人、首席戰略官

陳朝益 英特爾中國區創始總裁

朱武祥 清華大學經濟管理學院金融系教授

盧泰宏 中山大學營銷學教授

王方華 上海交通大學安泰經濟與管理學院前院長

中國人民大學商學院院長 毛基業

汪濤 中國高校市場學研究會學術委員會主任 武漢大學經濟與管理學院教副院長

張曉泉,香港中文大學商學院教授、副院長,超量子基金創始合伙人

蔣青云 復旦大學市場營銷學教授、博士生導師

鄧學勤 正中集團董事長

韋瑋 麥肯錫商學院前聯合創始人及首任院長,SAP大中華區前副總裁

黃勇 中國寶潔校友會會長, 寶捷會創新消費基金創始合伙人

張堅 思科(中國)原副總裁, 中國惠普公司原政府事業部總經理

高登峰 東阿阿膠股份有限公司總裁

魯秀瓊 貝恩咨詢公司全球專家合伙人,前可口可樂公司中國區CMO

尹靖 融創控股的數字化轉型總經理,前微軟咨詢服務首席數字官

吳明輝 明略科技集團創始人兼首席執行官

柯洲 筆記俠首席執行官

陸盛赟 西蒙顧和管理咨詢公司(Simon Kucher & Partners)中國區合伙人

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司