- +1

我們嘗試了這么多事情,卻還是無法擺脫貧窮的宿命

文/艾薩克·喬蒂納(Issac Chotiner)

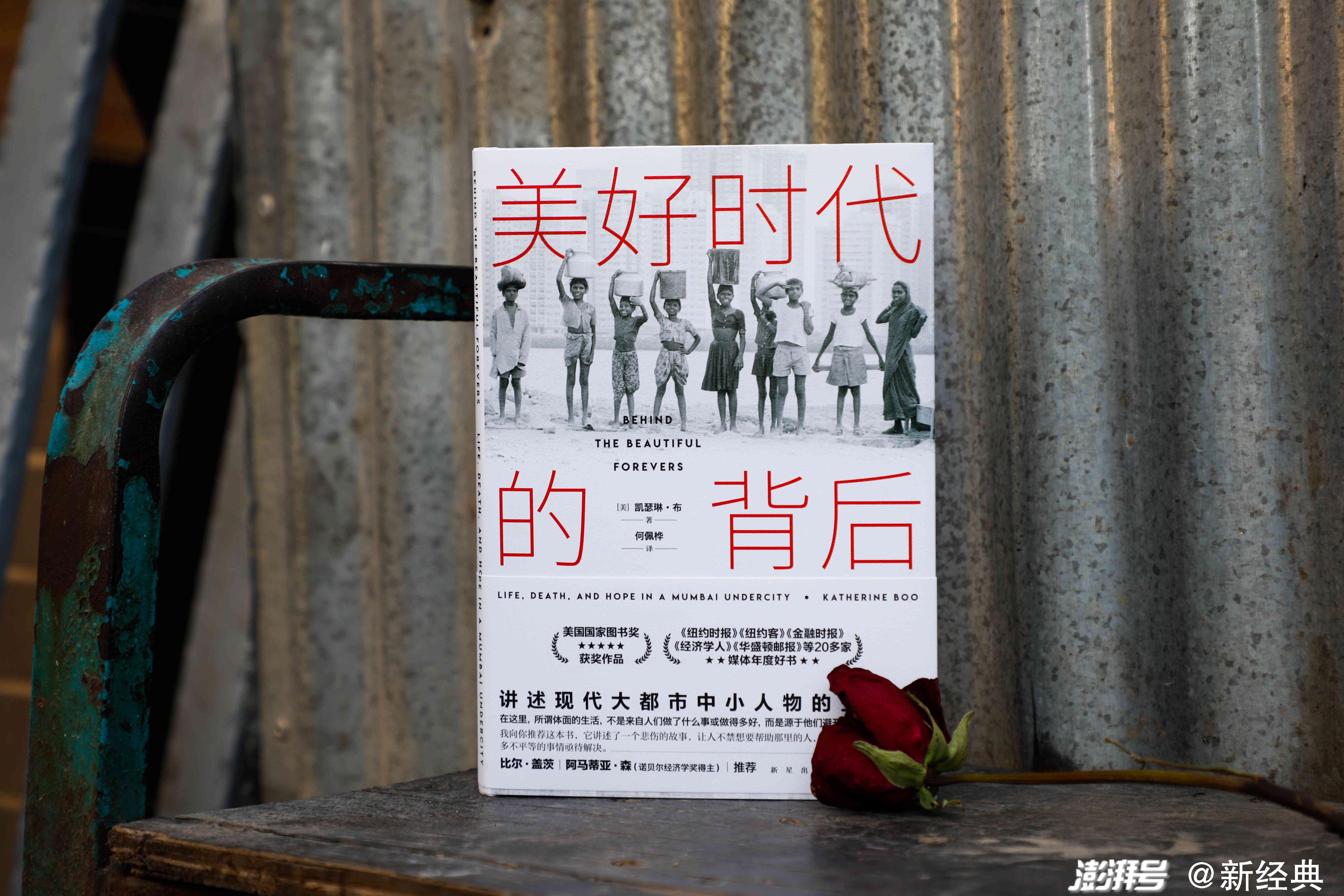

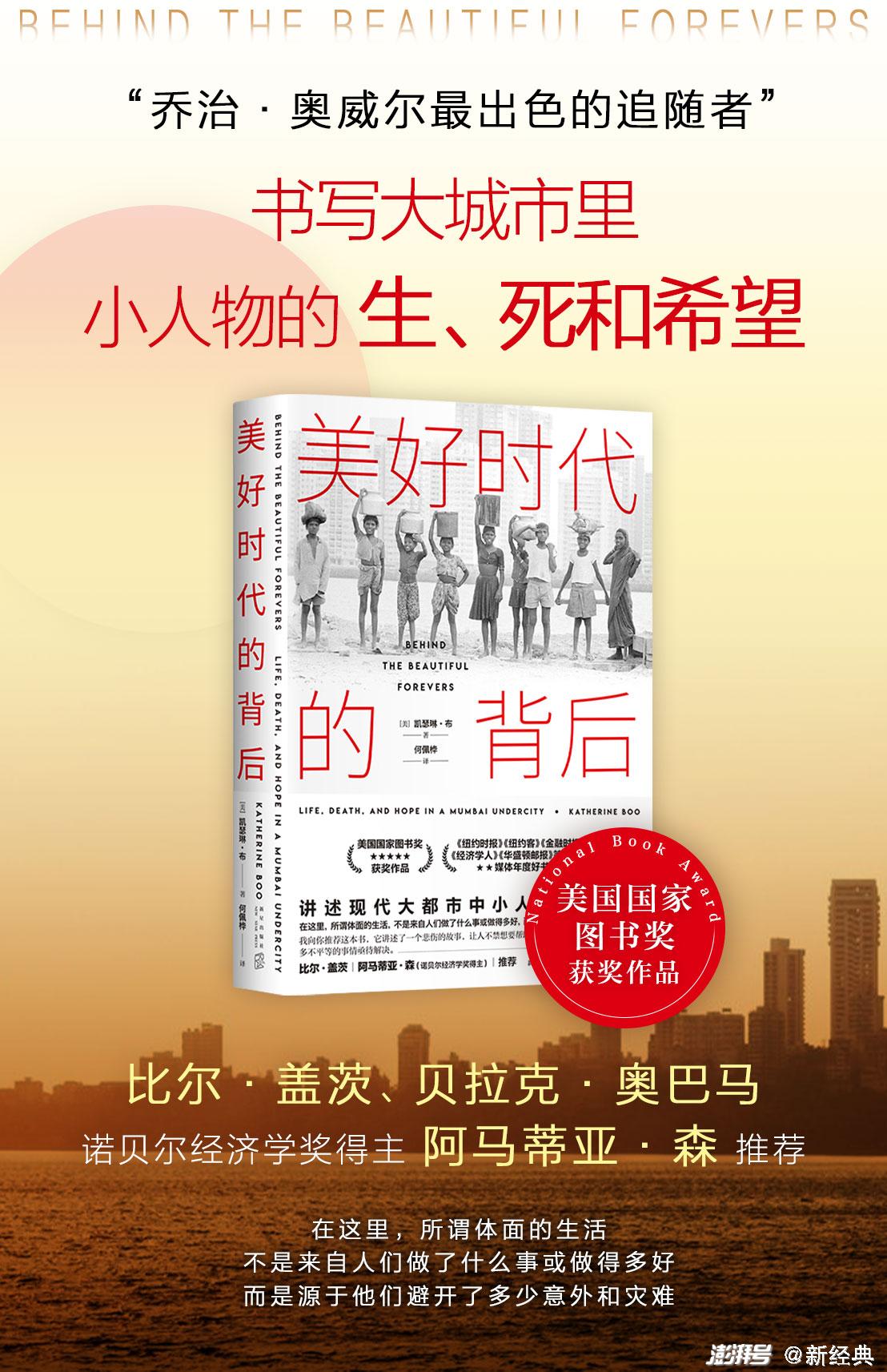

在凱瑟琳·布令人難忘的作品里,孟買貧民窟安納瓦迪的一個男孩流著血沖進他所就讀的“過渡學校”。所謂教室,不過是鄰居棚屋里的一個小房間,但這里是他被車撞后,唯一能尋求醫(yī)療救助的地方。老師剛剛開始幫他處理傷口,他的母親便揮著一大塊金屬條跑進來,大喊著:“沒有車會撞上你!也沒有神會救你!你闖到馬路上那樣走來走去,現(xiàn)在,我就讓你死在我手里!”被痛抽一頓后,老師把他救了下來。離開前,他母親威脅要“打斷他的腿,把煤油澆在他臉上。”對這個男孩來說,受傷可能意味著一場經濟上的災難。“萬一司機把你撞得更嚴重,我要怎么付醫(yī)療費?”母親一邊打兒子一邊問道,“我有沒有半毛錢救你的命?”

一百多頁后,一個孟買拾荒者站上證人席為自己亡妻的名譽作證。舉行這場審判是為了弄清被告人是否毆打并驅使受害人引火自焚,這位自殺的婦女在安納瓦迪被人們稱作“獨腿婆子”。在和鄰居爭吵后,她把做飯用的燃料倒在自己頭上,點燃火柴。她的臉和頭發(fā)先是著火,繼而爆炸。讀者已經知道,死者——一個報復心重,但生活也充滿痛苦和悲傷的女人——上演這出自焚的戲碼是出于其他原因。他的丈夫——如今已成鰥夫——竭力否認妻子曾感到抑郁,也絕不可能有自殺傾向。作為證據(jù),他主動說出自己的觀察:他們兩歲的女兒在水桶里溺斃時,他的妻子甚至不為所動,十分鎮(zhèn)定。

凱瑟琳的作品記錄了安納瓦迪十多位居民從2007年到2010年間的生活。她讓讀者對這類場面習以為常,以至于那位鰥夫的話并不會引起注意,至少一開始不會。如此評價自己妻子的個性,通常會被看作是一種譴責,可出席審判的證人里,沒人對此有所反應。(和在庭審現(xiàn)場的人不同,我們有理由懷疑是“獨腿婆子”殺死了自己的女兒)。一個丈夫可以自豪地宣稱自己的妻子沒有因為孩子的死亡而受到絲毫影響,這意味著什么?在書里的另一個事件中,一個男孩在手被塑料粉碎機切斷后痛哭流涕,但他的眼淚不是因為疼痛,而是出于對失業(yè)的恐懼,這又意味著什么?

可怕的事一再發(fā)生,互相關聯(lián),在安納瓦迪花費了大量時間的凱瑟琳也不再費力幫讀者做出判斷。隨著書里的人物登臺又離場,他們的個性和故事也逐漸揭曉。無論他們的行為有多么可惡或缺乏遠見,透過他們自己的語言和凱瑟琳深入的描寫,我們都能找到行為源頭的動機,繼而理解他們的所作所為。在這個地方,一個孩子的死亡既不值得關注,也沒必要悲傷,是什么使人們變得如此麻木?凱瑟琳沒有給出確切的回答。但她的講述允許我們自己得出結論。在書里,凱瑟琳巧妙地將自己隱身于敘事之中,只有在滿懷欽佩地思考如何才能記錄到這樣一個出色的故事時,讀者才會想起她。

從整體結構來看,這個故事具有戲劇性。它圍繞幾個關鍵性的轉折時刻展開,講述發(fā)生在這些時刻前后的事情。如果說《美好時代的背后》和近幾年講述印度貧民窟生活最有名的作品《貧民窟的百萬富翁》有什么相似之處,也就只有戲劇性這一點了。丹尼·博伊爾在電影中極力展示,主人公的貧民窟生活雖然常常令人震驚,但最終(實際上也是)是有所回報的:主人公的糟糕經歷讓他有機會在一個節(jié)目里大獲成功。這是電視中常出現(xiàn)的 “好人有好報”的大歡喜結局。而《美好時代的背后》則恰恰相反,雖然它的副標題中提到了希望(原書副標題為:Life, Death, and Hope in a Mumbai Undercity,“孟買地下城的生,死與希望”),但其內容卻不太能給人以希望,它傳遞出的絕望也不能給人以宣泄的快感。“在窮人當中,不穩(wěn)定無疑培養(yǎng)出創(chuàng)造力,” 凱瑟琳寫道,“但久而久之,努力卻得不到結果,也可能讓人產生無力感。‘我們嘗試了這么多事情,’安納瓦迪的一個女孩說,‘世界卻不朝我們的方向轉動。’”

電影 《貧民窟的百萬富翁》 劇照

安納瓦迪居民的命運由他們彼此間的關系、個體的志向和勇氣決定;但這些人前景渺茫,他們眼界狹窄,僅限于此地、當下和不斷找上門來的麻煩。用那個女孩的話來說,世界不會為他們轉動。于他們而言,獨立的行動和精明的個性并沒有什么歷史性的作用。即便他們充滿生命力,讀者仍會不可避免地感受到:貧窮使他們無法成為一個獨立自主的個體。

在《貧窮的觀念》(The Idea of Poverty)中,格特魯?shù)隆はD瑺柗柌及褧鴮懾毟F的作品分為兩類。一類關于“解決方法”:“政策、改革、法律、制度、行政機關”;還有一類關于“問題本身”,希默爾法爾布寫道:“這類作品強調在任何時代和地點,決定貧窮的本質和發(fā)生概率的經濟、技術、社會、人口、都市以及其他種種條件。”書中論及亞當·斯密和邊沁的章節(jié)主要圍繞改善性措施和機構改革展開。但她也用大量篇幅討論諸如查爾斯·布思和亨利·梅休這樣的作者。這兩位都通過聚焦現(xiàn)實中的貧困生活,展現(xiàn)英國社會的貧窮。

1889年,布思開始創(chuàng)作他長達十七卷的著作《倫敦人民的生活與勞動》(Life and Labour of People in London)。作品通過廣泛引用事實與數(shù)據(jù)——其中一些存有爭議——對窮人做出定義和區(qū)分。布思的敘事蒙上了一層維多利亞時代特有的屈尊感,但他的目的十分高尚:他想關注貧困的、無助的、需要援助的人,他也給克萊門特·艾德禮以啟發(fā),這位英國首相是二戰(zhàn)后英國建立福利國家的主要推手。梅休的《倫敦勞工與倫敦窮人》(London Labour and the London Poor)在布思的研究開始幾十年前成書。梅休也進行了大量分類,給出許多列表(在首頁,街頭民眾被劃分為六個不同群體),對日常生活的細節(jié)進行了一種近似科學的關注。梅休羅列了小偷入室偷盜的不同方法,還提供了“街頭水果蔬菜攤販”使用的詞匯表。巨細靡遺,趣味盎然。

在印度,對貧窮的描述基本和希默爾法爾布的范式相符(至少用英文寫作或被譯為英文的那些是符合的)。在描述“問題本身”的這類作家中,阿蘭達蒂·羅伊和帕拉賈米·塞尼斯[1]更關心誰應該為貧窮負責,或者現(xiàn)有的權力結構如何造成或加固窮困。他們都很固執(zhí)己見,有時也充滿憤怒,他們都更加關注生活著多數(shù)印度人的農村地區(qū),而農村也是印度研究的常見話題。塞尼斯的憤怒并沒有掩蓋他所報道的問題,但也很難忽視他本人在作品中的存在。

阿馬蒂亞·森是個例外,他以一種清晰易懂的、社會科學式的表達,開辟了新的貧窮分析領域。例如,他關于饑荒的作品闡明了機構體制如何造成食物分配不均。與此同時,為了評價人類個體的“可行能力”[2],阿馬蒂亞·森利用經濟學和哲學概念分析福利狀況和貧窮。很大程度上,正是由于他的努力,由于他的“可行能力理論”,才有了聯(lián)合國人類發(fā)展指數(shù),這一指數(shù)把對人類“發(fā)展”的評估從簡單的、功利主義的計量帶入到自由和社會功能范疇。在與讓·德雷茲[3]合著的作品中,評價一個國家是否進步,阿馬蒂亞·森強調了教育和醫(yī)療健康成果的重要性,而不是只以GDP為標準。

諾貝爾經濟學獎得主阿馬蒂亞·森

和這些先輩們的作品不同,凱瑟琳·布的書完全屬于“問題”類的文本——根本沒有提出解決方法。但這也不是一本關于“是什么造成了貧窮或社會腐敗”的書,而是一本關于“貧窮和社會腐敗本身”的書。凱瑟琳要了解并且向讀者表達的是,貧窮是如何存在的。她幾乎沒有引用數(shù)據(jù),沒有給出列表和分類,也幾乎沒有概述孟買的歷史。梅休會定義為“反常”或“令人不安”的事,凱瑟琳則鮮少給出判斷。許多年前,在為《華盛頓郵報》寫的一篇出色的報道中,她詳細記錄了華盛頓智障人士救助之家糟糕的條件。但在那組系列報道以及近期關于貧窮的其他美國作品中(例如杰森·德帕爾關于福利制度改革的佳作),觀察會和數(shù)據(jù)相結合,歷史、政治和社會政策也會在整個故事中發(fā)揮作用。說到脫離這一傳統(tǒng)的美國杰作,就不得不提詹姆斯·艾吉和沃克·埃文斯合著的《現(xiàn)在,讓我們贊美偉大的人》。除了艾吉常常讓自己現(xiàn)身于作品之中,也對劃分類別很有興趣之外,這部作品可能最接近凱瑟琳·布的嘗試。

《現(xiàn)在,讓我們贊美偉大的人》 詹姆斯·艾吉、沃克·埃文斯 合著,

上海人民出版社 2018年出版

凱瑟琳作品最關鍵的力量在于她富有共情的想象力。她的作品擁有優(yōu)質小說和電影所具備的特質:觀察細致、結構精巧。(一些章節(jié)會讓我想起薩蒂亞吉特·雷伊)梅休在刻畫許多場景時會模仿狄更斯的小說,他對書中人物的興趣在薩克雷或喬治·艾略特那里也能找到回應。這么看來,在“問題”類文本的傳統(tǒng)中,他是凱瑟琳的先驅:有時,小說般的閱讀體驗是新聞寫作成功的原因所在。

阿卜杜勒·哈基姆·侯賽因是全書的主角。他和家人一起生活在安納瓦迪的一間棚屋里。這一家人是穆斯林,父親患病,母親堅強能干,除了阿卜杜勒,家里還有八個孩子。阿卜杜勒不確定自己到底多大,接近成年是一個可以使自己少受傷害的猜測。故事開始時,他正通過買賣垃圾養(yǎng)活全家。后來,“獨腿婆子”引火自焚,阿卜杜勒和其他家庭成員被控煽動自焚,這一事件便成了貧民窟里的一股離心力。事件發(fā)生后,凱瑟琳開始觀察阿卜杜勒和其他貧民窟孩子的關系,觀察他母親和“獨腿婆子”之間的關系。我們也開始詳細了解其他家庭,尤其是阿莎一家。四十歲出頭的阿莎是一位驕傲且極具野心的母親,由于和當?shù)卣h關系緊密,她在安納瓦迪也擁有一定的權勢。阿莎的女兒曼朱已到適婚年齡,在家里開辦了一個“過渡學校”,她不時為母親的所作所為感到內疚,也常常表達自己的反思和善念。

凱瑟琳的文字在描寫安納瓦迪的外部環(huán)境時最為有力。安納瓦迪坐落在孟買機場附近,是大約三千人的家——如果可以稱之為“家”的話。貧民窟居民想要逃離這座“監(jiān)獄”——這不僅是一種比喻,在現(xiàn)實層面上,安納瓦迪的確具備一座監(jiān)獄的特質:

六月,為期四個月的雨季就此展開,每個懷有危機意識的安納瓦迪居民都憂心忡忡。這處貧民窟是個淹水盆,四面環(huán)有高墻和成堆非法傾倒的建筑碎石。二〇〇五年一場讓整個城市陷于停頓的洪災使法蒂瑪(即“獨腿婆子”)家失去大部分財物,就像侯賽因家和其他許多安納瓦迪居民一樣。兩個居民淹死——原本可能淹死更多人,多虧興建洲際酒店加蓋區(qū)域的建筑工提供繩子,把貧民窟居民拖離洪水,送到安全地帶。

凱瑟琳十分關注垃圾以及垃圾在每個安納瓦迪居民生活中的重要性。她注意到,阿卜杜勒的垃圾棚子:

棚里一片漆黑、老鼠亂竄,卻讓人放心。他這座小倉庫有十平方米左右,堆滿等待阿卜杜勒處置的物品,高高地堆到漏水的屋頂,有空水瓶、威士忌酒瓶、發(fā)霉的報紙、衛(wèi)生棉條導管、卷起的鋁箔紙、被季風雨剝得僅剩殘余的傘架、殘破的鞋帶、發(fā)黃的棉花棒、纏成一團的錄音帶、曾經包裝山寨版芭比的破塑料套等等。在黑暗中的某處,還有個叫“芭貝”或“芭芭莉”的娃娃,擁有很多玩具的孩子會把失寵的玩具作為實驗對象,她們便在實驗中成了殘廢。這些年來,阿卜杜勒對于避免分心已十分在行,他把這些娃娃胸部朝下放在垃圾堆中。

這段描寫精彩至極:它對“擁有很多玩具的孩子”的評價十分恰當?shù)仫@示出印度社會的不平等,甚至連“這些年來”這個十分常見的短語都具有一份額外的力量,因為讀者會記得阿卜杜勒還是一個未成年的孩子。

凱瑟琳通過她的語言和出眾的觀察力,于細微之中反映出她筆下人物看待世界的方式:短褲的皮帶上有“閃閃發(fā)亮、回收重量可觀的橢圓扣環(huán)”;一個十二歲的貧民窟居民看到衣著講究的女人“拎著比家庭神龕還大的手提包”。(一個西方人能看到,在一些情況下手提包的大小可以和家庭神龕相比,這是一種認知上的成就。)還有一個說法一定是對印地語的直譯,在描述一個不理會自己姐姐、只顧看電視的男孩時,凱瑟琳說他的眼睛“inside the TV”(“掉進了電視里”,中譯本意譯為“一直盯著電視看”)。

這種視角也有局限性:讀者無法理解印度貧窮的全貌。數(shù)據(jù)不能代表真實的人,但數(shù)字能呈現(xiàn)出另一種真實。凱瑟琳強有力的敘事可能會讓許多讀者只關注到當?shù)氐娜耍鲆暳素毨У膰乐爻潭取1M管在不斷進步,印度的貧困人口多于整個非洲大陸。接近三分之一的人口——超過四億——生活在貧窮之中,孩童的營養(yǎng)不良率可以與撒哈拉以南非洲地區(qū)相比。的確,農村地區(qū)的貧困程度遠高于大城市,但在城市地區(qū),尤其是孟買,人口密度已經到達令人震驚的程度,絕大多數(shù)人都生活在貧民窟。

凱瑟琳的作品以印度社會在過去二十年的巨大變化為背景。(書名來自一家意大利瓷磚公司的廣告語——“永遠美麗”,他們的廣告貼滿機場豎立在貧民窟一側的墻壁,擋住了貧民窟的景象。)在持續(xù)多年的中央計劃經濟和對外封閉之后,印度在20世紀90年代打開了經濟的閘門。中央政府迅速批準了一系列發(fā)展計劃,降低了農業(yè)的重要性,人口開始大量從農村流向城市。中產階級人口規(guī)模擴大,但他們的生產力并沒有影響印度大多數(shù)人的生活水平。腐敗盛行,但也正是腐敗讓中產階級近期在印度變得如魚得水。凱瑟琳在書中對腐敗做了巧妙的論述。她注意到:“在一個被貪腐竊取了許多機會的國家,貪腐對窮人而言,反倒是仍未消失的一個真正機會。”當然,如果不那么腐敗,印度的窮人可能也會更少。

1991年,擔任印度財政部長的曼莫漢·辛格主持印度經濟改革,印度經濟迎來黃金發(fā)展期

凱瑟琳對印度社會轉變的呈現(xiàn)太過簡略,但她很好地展示了書中人物如何應對這個所謂的“新”印度:“每個地方的每個人,都在抱怨他們的左鄰右舍。然而,在這個二十一世紀的城市,為解決紛爭而聯(lián)合起來上街示威的人卻越來越少。在基于階級、種族和宗教的群體認同逐漸削弱的同時,憤怒和希望亦變得私人化,就像孟買其他許多東西一樣。如此一來,對精明調解人的需求亦隨之增加——在世界上最大的城市之一,這些人體緩沖器必須為人們的沖突與利益爭奪奔走。”這種觀念反復出現(xiàn),例如一個安納瓦迪居民如此反思自己由農村生活向城市生活的過渡:“他并不留戀他出生的那個村莊,因為除了在甘蔗田里干活兒,那里的工作機會很少,而且孩童死亡率在印度名列前茅。不過,他覺得被富裕包圍的城市貧民窟會讓孩子們瞧不起他們的父母——‘因為我們買不起名牌衣服和車子’。’”

這個更為宏大的主題也在政治和宗教領域有所體現(xiàn)。凱瑟琳沒有詳細介紹印度教極端主義政黨濕婆神軍黨,多年來,該黨一直控制著孟買(并將這座城市的名字從Bombay改成了Mumbai,濕婆神軍黨的領導人認為這是孟買在印地語中的寫法。)阿莎是一名黨員,她通過和黨內人士的關系獲得一些權力。過去二十年來,孟買發(fā)生了許多針對穆斯林的暴力事件,濕婆神軍黨及其崇拜希特勒的領導人巴爾·薩克雷是這些事件的幕后推手。凱瑟琳在敘事中略微提及2008年的恐怖襲擊事件,只不過這一次襲擊是由伊斯蘭圣戰(zhàn)分子發(fā)起的。沒有描述反穆斯林的暴力事件是因為她想要呈現(xiàn)一個更大的社會圖景,在這個社會,人們的關注點都在別處:“大眾……的憤恨似乎并未轉嫁到孟買其他的穆斯林身上,這使他放下心來。在濕熱擁擠的火車車廂中,他不是任何人的替代品。人們只是去他們該去的地方,就像他一樣,他們咳嗽,吃午飯,看著窗外廣告牌上的寶萊塢主角們推銷水泥和可口可樂。和他一樣,他們俯身保護裝在珍貴塑料袋里的珍貴文件,塑料袋上寫著:“休息一下,來個奇巧。”

電影《孟買酒店》還原了2008年的孟買恐怖襲擊事件。在書中,凱瑟琳·布從貧民窟居民視角回顧了這場事件造成的影響。

隨著凱瑟琳在印度的變遷和安納瓦迪的骯臟環(huán)境中不斷跳轉,故事也不斷回到貧民窟孩子們的身上。作為一名少年,阿卜杜勒的機敏和善良令人驚嘆,他很現(xiàn)實,也很有常識。他感受不到真主的存在,但在被指控犯罪后,他開始相信這是真主的安排,因為如果許多比他聰明的人都相信真主的存在,那真主就應該是存在的。不過在少管所,他并不害怕之前關押在這里的囚犯的鬼魂,用凱瑟琳優(yōu)雅的文字來解釋,那是因為“被活人恐嚇,似乎削弱了他對死人的恐懼”。

雖然阿卜杜勒無法解釋自己的情感,但他足夠聰明,能夠意識到這些情感的力量。他并不多愁善感,只有兩歲的弟弟會激起他內心的憐惜,只要看一眼,便會淚流滿面。某種程度上,他知道這種感情和他所處的更大的環(huán)境相關。他也在認真思考一些更加關乎存在的問題,盡管他從未嚴格地評價過自己的這些看法:“有回我媽揍我,我忽然有了那種想法。我說:‘如果現(xiàn)在發(fā)生的事——你揍我這件事,往后一再發(fā)生,那就是一種糟糕的人生,可那也是一種人生。’我那么說的時候,我媽大吃一驚。她說:‘別去想那些可怕的人生,把自己給搞糊涂了。’” 在一個章節(jié)中,阿卜杜勒有機會聆聽一位老師的教誨,不出意料,這個機會使阿卜杜勒振作起來。聽到老師談論何為尊嚴和榮譽時,凱瑟琳如此描述他的反應:“現(xiàn)在還來得及,在他十七歲或不管多少歲的時候,努力對抗他的世界和他天性當中存在的腐敗勢力。一個笨手笨腳、沒受過教育的男孩仍能擁有正直的內心。他打算牢記這點。”

這段經歷是在阿卜杜勒身陷如迷宮般令人困惑的印度刑事司法體系時發(fā)生的,凱瑟琳似乎有意記下它,以展示這些不幸人物所具備的潛能。但這些章節(jié)也呈現(xiàn)出一個殘暴和無常的法律體系,它造成的影響最終卻又通過某些民主機構的權力得以體現(xiàn)。警察的存在只是為了被人收買,阿卜杜勒在警方所遭受的對待令人恐懼。(凱瑟琳幾乎沒有交代印度司法體系是如何運作的,但對于她所暗示的,阿卜杜勒的案子并不符合常規(guī),幾乎不會有法律專家會提出異議。)

偶爾出現(xiàn)的一絲希望也無法驅散巨大的陰郁。凱瑟琳注意到,貧民窟居民并沒有群起反抗他們所面臨的許多羞辱,反而常常互相指責。她寫道:“無能為力的個人會把自己缺失的東西怪罪在無能為力的其他人身上。有時,他們摧毀彼此;有時,像‘獨腿婆子’一樣,他們在過程中摧毀自己。運氣好的話,比如阿莎,他們會在蠶食其他窮人生活機會的過程中改善自身命運。” 凱瑟琳把這一現(xiàn)象歸因于全球資本主義和對個人利益的過度關注,這些使人們不再為共同的利益奔走呼號。這么說或許有一定的道理,但幾個世紀以來,在任何國家,受壓迫者間的相互殘害乃是一種舊有的現(xiàn)象,也是改革者曾面對過的問題。她這樣描寫安納瓦迪的困境:“有錢人的大門偶爾會咯咯作響,卻仍未被打破……窮人則干掉彼此。”事實證明,窮人和其他人一樣不完美,逆境不是培養(yǎng)天使和圣人的學校。

在《現(xiàn)在,讓我們贊美偉大的人》的前言中,艾吉敬告讀者:“最重要的是:以上帝的名義,不要將此書視作藝術。”他似乎擔心書的美感會削弱其社會影響力。他補充道,要理解這本書,讀者應該聽貝多芬的樂曲,并把音量調大:“你不會在聆聽中感到愉快。如果它讓你感到不快,欣然接受這種不快。你會前所未有的接近它,彷佛進入到音樂里面;甚至不僅僅是進入它,你變成了它;你的身體不再是原來的形狀,也不由原來那些物質構成,它開始變成音樂本身,由音符構成。”如果這就是艾吉希望我們在閱讀他的書時所擁有的體驗,那他低估了自己作品的力量。

在書的末尾,凱瑟琳終于用自己的聲音出現(xiàn)在后記當中,她表達道:“當我在一個地方安定下來傾聽或觀察時,我不想欺騙自己,認為個人的故事本身就足以成為觀點。我只相信,當我們對平凡的生活了解更多時,才可能建立更好的論點,甚至更好的對策。”這種想法真實、恰當,也很樂觀,但卻與她初到印度時的興趣截然不同。大概是受到阿馬蒂亞·森綜合性研究方法的影響,她首先問道:“市場和政府的經濟社會政策讓哪些可能性如虎添翼,又讓哪些可能性付諸流水?要通過什么方式,才可以讓骨瘦如柴的孩子富裕一些?”但凱瑟琳選擇不回答這些問題,相反,通過把自己的新聞報道提升到文學作品的水平,凱瑟琳讓我們想要和她一起去追問這些問題。

*文章原載于《新共和》,作者系艾薩克·喬納蒂,《新共和》雜志線上圖書版塊執(zhí)行編輯,原Slate專職作者,現(xiàn)任《紐約客》專職作者。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司