- +1

下一個一線城市,誰最有希望

中國城市格局的變化,一直是大家津津樂道的話題。對城市進行等級劃分,是理解城市格局最直觀和粗暴的方式。

“一、二、三、四線城市”“新一線城市”“超大城市”“超級城市”“準一線城市”……這些城市的花名,多到能讓你頭暈。城市競爭激烈,劃分城市等級的概念層出不窮,誰也不服誰。

其中唯一能夠達成共識的,是北上廣深這四個一線城市。一線城市原本只是房地產行業為了賣房造出來的市場化分級概念,現在已經被大多數人所熟悉和接受。

直到如今,一線城市的地位仍然難以撼動。打不過,就加入,有實力的城市越來越多,都想擠進一線城市的位列。那么,誰最有希望成為下一個一線城市?

GDP 之外,還得看人才吸引力

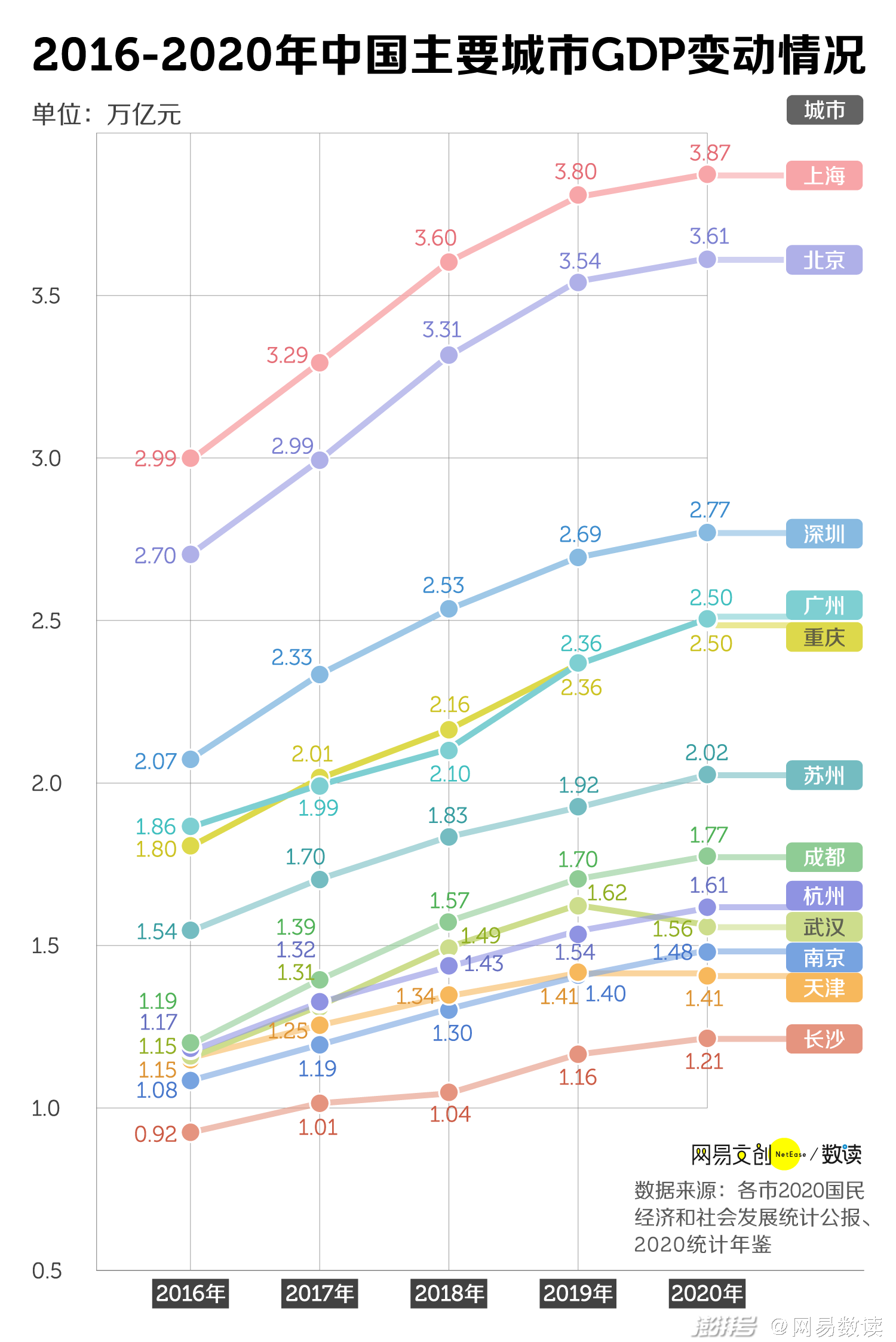

城市等級的劃分標準很多,但經濟一定是首要考慮的因素。當我們在評價一個城市是否有資格位列一線的時候, GDP 這個硬指標是繞不過的。

截至目前,中國有 23 個萬億 GDP 城市,上北深廣排名前四,尤其是上海和北京,當其他城市拼命想要躋身“萬億俱樂部時”,上海和北京早已破了 3 萬億,經濟體量要遠大于其他城市。

如果只從 GDP 這個指標出發,重慶毫無疑問應該成為下一個一線城市。無論是因互聯網行業而聲名大噪的杭州,還是位列新一線城市榜首的網紅成都,它們和重慶的 GDP 都有著不小差距。

甚至于,重慶的 GDP 變化曲線基本上已經和廣州重合。在 2017、2018 年,重慶的 GDP 反超了廣州,也因此,廣州掉隊一線,城市格局要被改寫的聲音在近幾年也一直層出不窮。

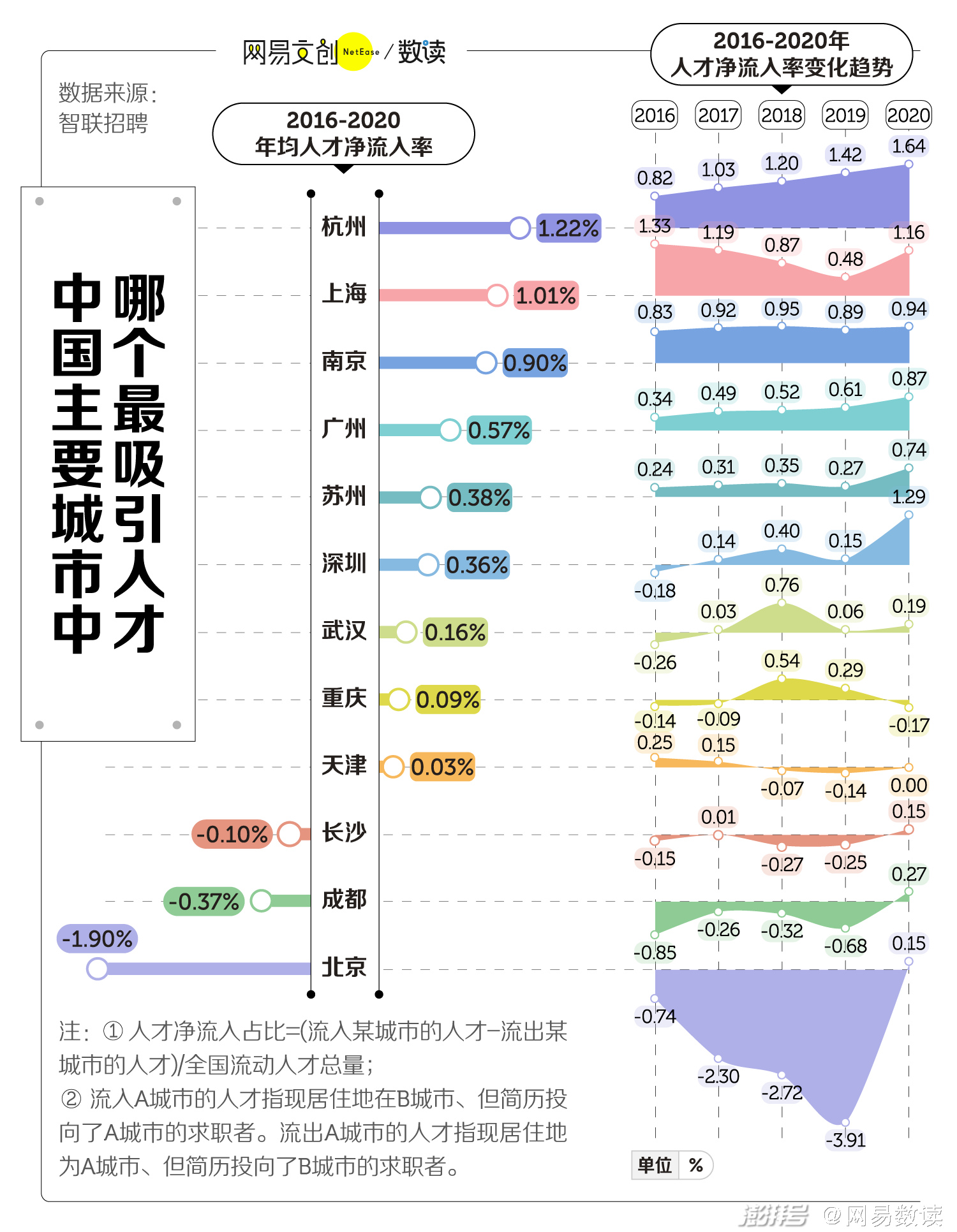

不過,從綜合實力出發,重慶和廣州之間還有一定的差距。重慶躋身一線城市還有一大阻礙:對人才的吸引力還是不夠。

根據智聯招聘數據,2020 年重慶的人才凈流入率為 -0.17%,綜合 2016 - 2020 年 5 年的數據來看,重慶的年均人才凈流入率為 0.09%。

對比之下,過去 5 年中,杭州是中國主要城市中求職者最向往的城市,它的人才凈流入率逐年上升,年均人才凈流入率也超過了所有一線城市。

杭州的互聯網行業發展得風生水起,對人才的吸引力也越來越強,而且越來越多的年輕人希望去杭州工作。

智聯招聘的數據顯示,2020 年,北上廣深仍然是最吸引應屆生的城市,除此之外,就是成都和杭州了,應屆生人才流入比例分別為 4.41% 和 3.82%,和成都對應屆生的吸引力有所回落不同,杭州呈現上升趨勢。

另一個值得關注的點是,北上廣深的應屆生流入比例很高,很多的年輕人會把北上廣深當做工作的第一站,但卻不一定能留住人。

尤其是北京,人才凈流入連年下跌,2016 - 2020 年年均人才凈流入率為 -1.9%,在中國主要城市中排名倒數第一。

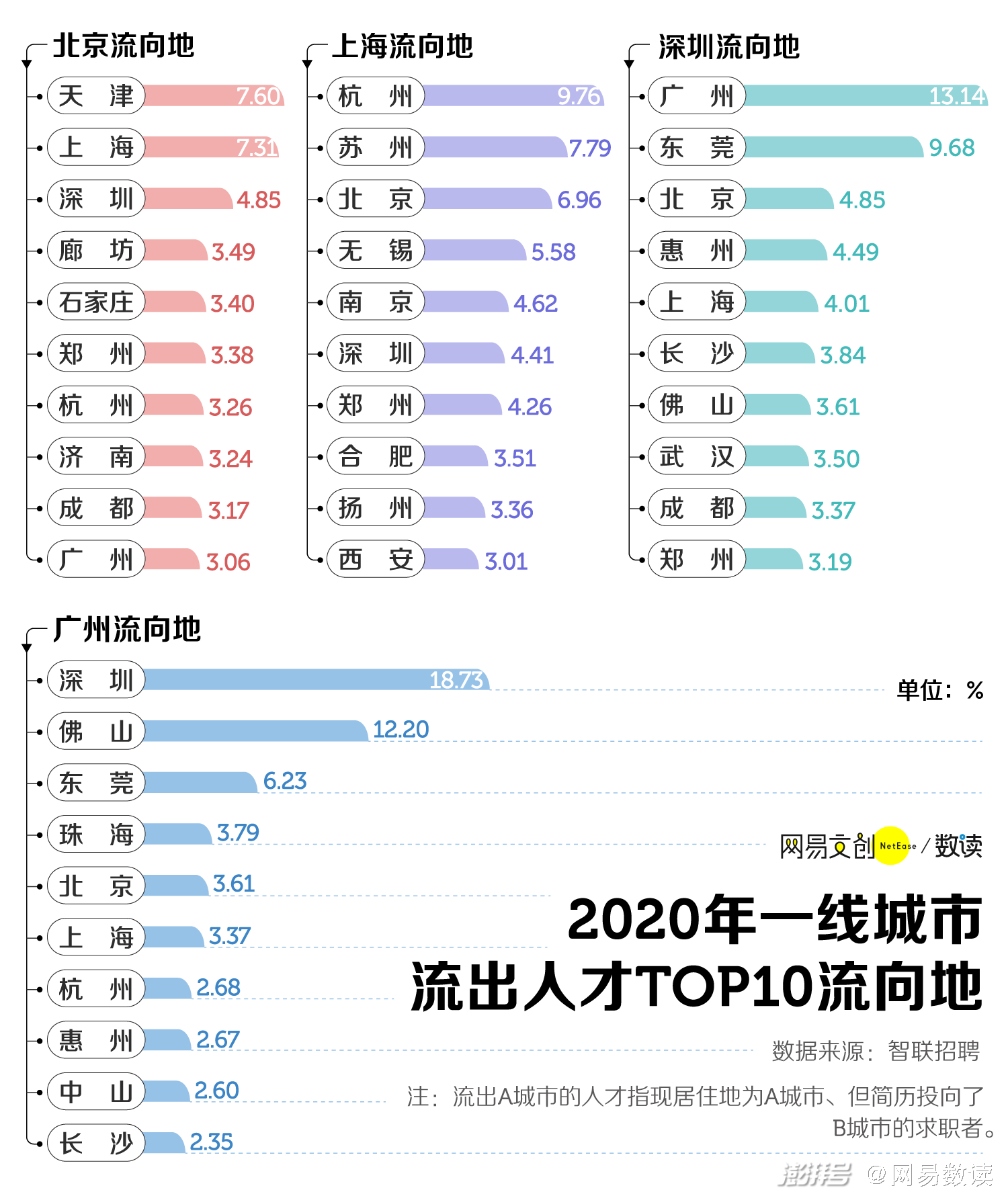

這些離開一線城市的人,都去了哪兒?

從智聯招聘的數據來看,這些離開一線城市的人才大多去了臨近的發展較好的城市,例如北京周圍的天津、上海附近的杭州和蘇州。

撇開地理臨近的因素,一線城市人才流出呈現兩個特征,一個是一線城市之間相互流動,北京的流出人才去了上海的占比 7.31%,僅次于天津;另外一個特征是,他們選擇其他有潛力的城市繼續漂泊。

杭州的優勢再次顯現,除了是上海流出人才去向 Top 1 ,還出現在了北京和廣州人才流出排名前 10 的名單中。

人能不能留下來很重要

除了 GDP 和招聘網站的求職人才流動數據,城市常住人口規模也是衡量城市等級的一個基礎因素。

國務院在 2014 年時曾下發過《關于調整城市規模劃分標準的通知》,把城市常住人口 1000 萬以上的城市列為超大城市,城區常住人口在 500 萬以上 1000 萬以下列為特大城市。

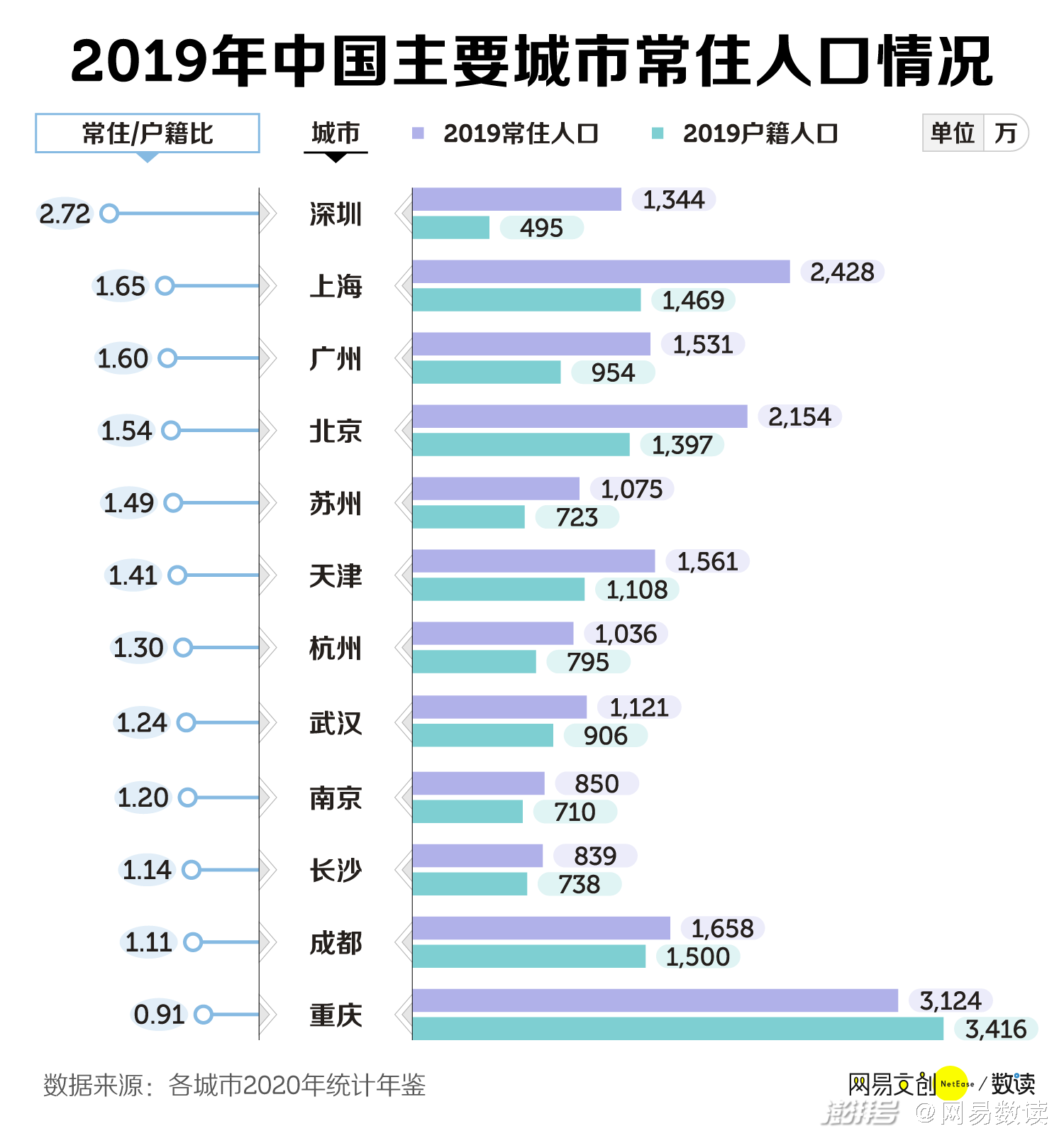

按照這個標準,根據 《2019 年城市建設統計年鑒》,中國有六個超大城市:北上廣深、重慶和天津。但如果只是看絕對的規模,就得出一個城市吸引了多少流動人口到此工作、生活的結論,難免有失偏頗。

例如,如果只看常住人口數量,城市面積巨大的重慶再一次位于榜首。但是我們卻忽略了一個情況:重慶的戶籍人口數要大于常住人口數,人口其實是處于流出的狀態。

而北上廣深不僅人口規模大,人口也處于流入的狀態,常住人口/戶籍人口之比都大于 1.5,也就是常住人口數量都在戶籍人口 1.5 倍以上。

這表明到 2019 年為止,如果僅從吸引人口的數量評價,北上廣深對普通人而言依舊是吸引力最強的 4 個城市,其他主要城市只有蘇州較為接近,為 1.49,其次是天津和杭州。

常住人口/戶籍人口之比也并不完美,沒有將落戶的情況考慮進去。例如和一線城市常住人口規模相當的成都,常住人口/戶籍人口之比之所以要低于一線城市,并不能排除可能是成都吸納了大量的流動人口入戶。

于城市而言,人來了就能作為生產力投入工作創造價值,也能作為購買力進行購物帶來消費。但對于普通人而言,能不能留下來生活、安居、成家,才是最重要的事情。

城市公共服務供給依舊和戶籍高度綁定的當下,那些最重要的事情都和一個問題的答案相關:能落戶口嗎?

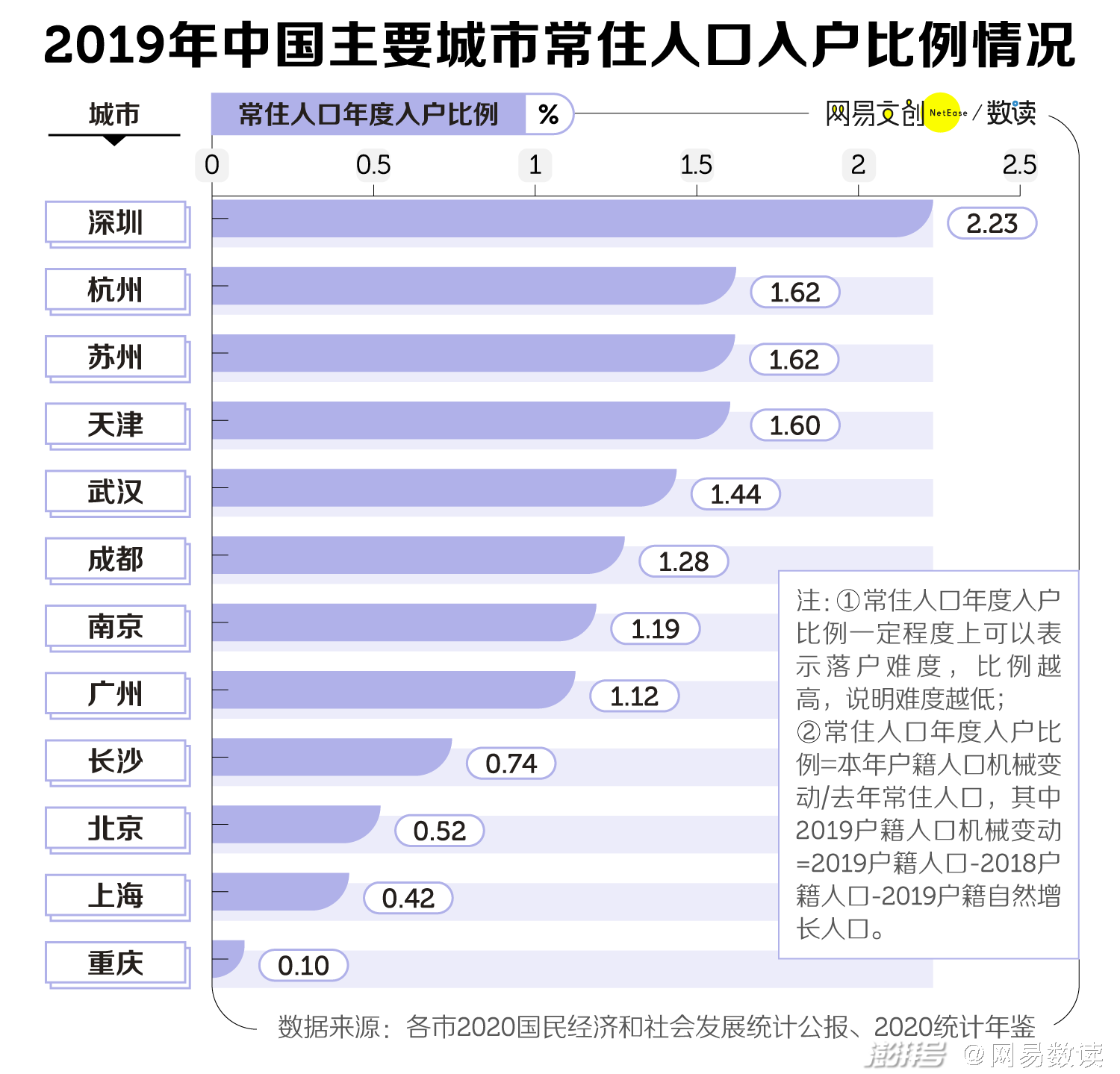

以常住人口年度入戶比例這個指標進行評價,深圳的數值最高,不僅高于其他普通城市,也要領跑北上廣,落戶難度目前來說依然比較低,“來了就能是深圳人”似乎仍然說話算話。

其次是杭州、蘇州、天津這 3 個城市,2019 年常住人口年度入戶比例均在 1.60% 左右,落戶難度雖然比深圳高,但都低于北上廣。

以上排名中重慶都排在了最后,甚至低于以落戶難著稱的北京,這有些意外。

考慮到重慶是上述幾個城市中唯一一個人口流出的城市,常住人口數量要低于戶籍人口,用常住人口年度入戶比例這個指標來衡量重慶的落戶難度其實是沒有意義的。

衡量城市,別忽略公共服務供給

一個人選擇在新的城市住下,他能否擁有舒適的生活,很難繞開房產、醫療、教育三座大山。

房地產自 20 世紀 90 年代開啟市場化進程后,早已脫離城市公共服務范疇,“福利分房”四個字怕是已經沒多少人有印象了。

對于目前公共服務屬性依舊突出的醫療與教育,它們的服務供給豐富度,將在很大程度上影響城市居民的生活體驗,也有助于從是否宜居的角度挖掘下一個潛力一線城市。

年輕人可能覺得自己身體好,沒什么機會去醫院,在選擇城市時并不十分關注醫療供給狀況。

然而仍在進行時的新冠疫情提醒各位,一個城市能否有效應對公共衛生事件,固然與應急管理機制密切相關,但也取決于城市的醫療供給與其常住人口是否匹配。

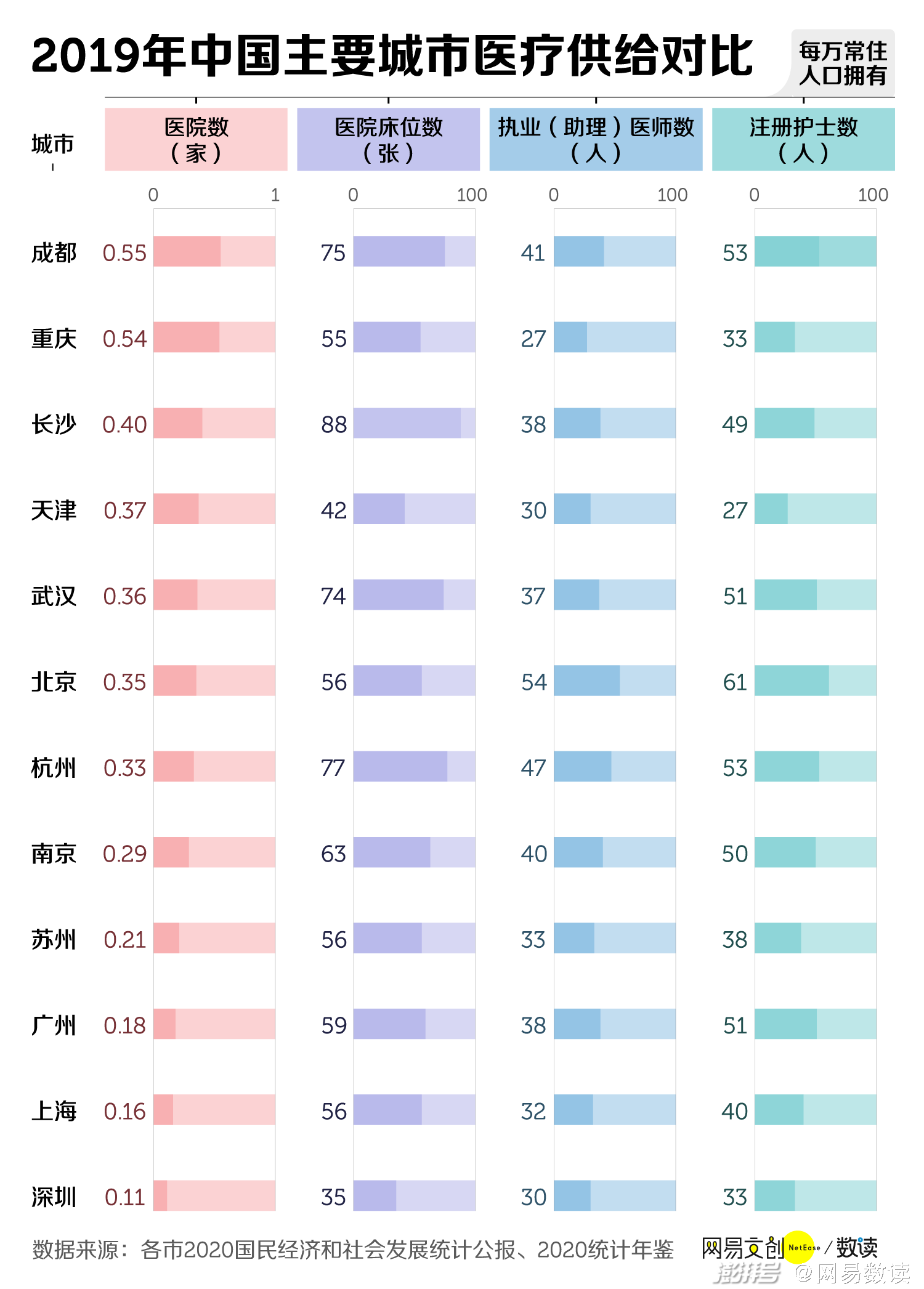

由于醫療資源很難通過單一指標直接對比了解哪個城市供給狀況最好,上圖分別呈現了 4 個醫療供給核心指標的每萬人均值進行城市對比。

不難看出,成都擁有最多的人均醫院數,長沙的人均醫院床位數最多,而北京則在人均醫生護士人數上領跑其他城市。

除了醫療,教育供給也是城市居民十分關注的公共服務。

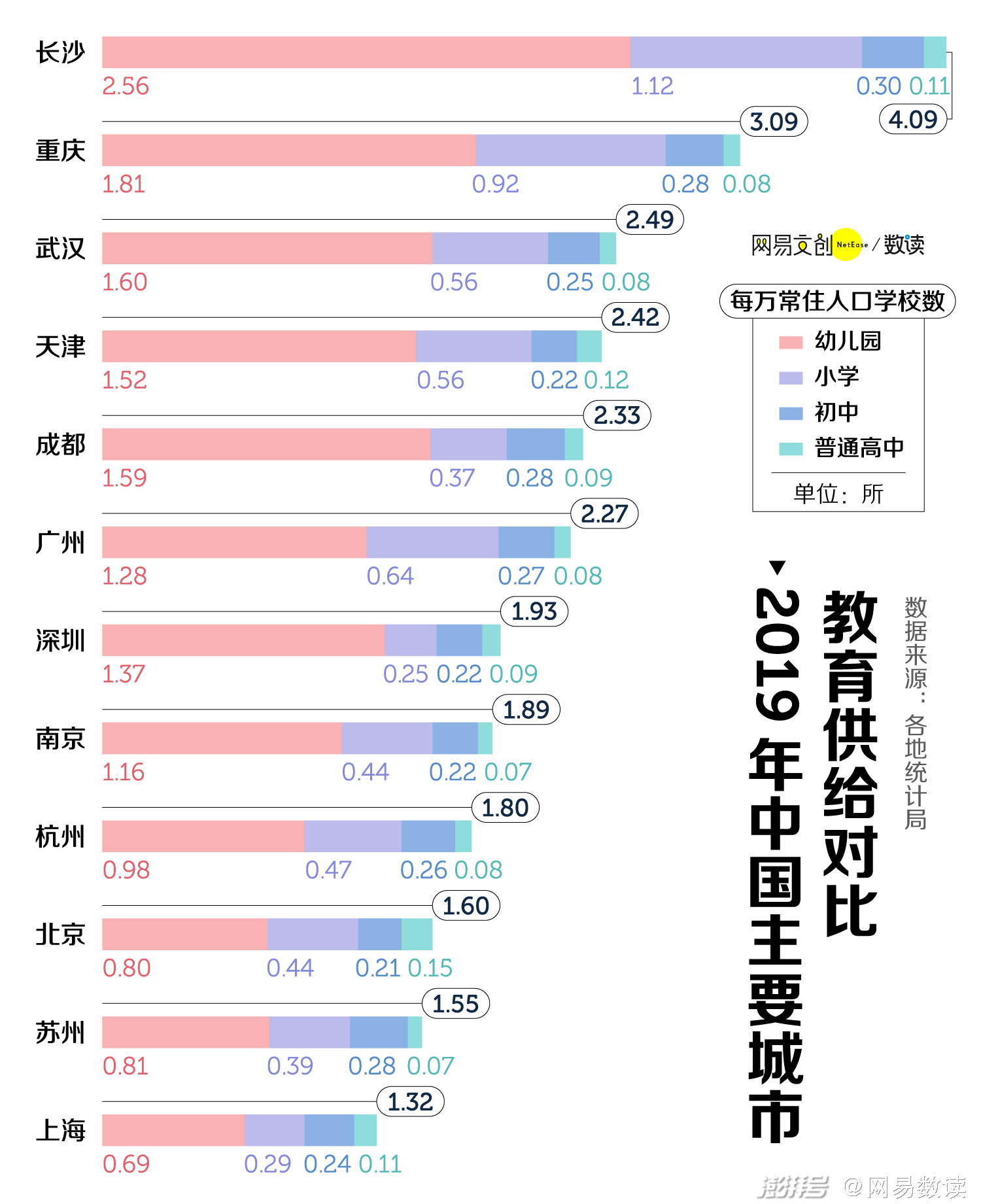

常住人口中的學齡兒童數與城市學校學位數量比例是最直觀的評價指標,鑒于想要準確獲取這類詳細數據的難度較大,我們用每萬人常住人口人均 K12(幼兒園至高中)學校數這一近似指標來對比城市之間的教育供給情況。

對各地統計局及教育局的數據進行統計后,可以看到長沙是人均 K12 學校數最多的城市,除了人均普通高中少于北京、天津外,其余人均學校數量都比其他城市多。

如果僅從學校數量而言,長沙的教育供給最為豐富。重慶作為圖中常住人口最多的城市(超過 3000 萬),人均學校數僅次于長沙也值得一提。

綜合來看,成都、重慶和長沙在公共服務供給這塊表現突出。

北上廣深因為政策和歷史原因,城市綜合發展目前仍然維持著一定的領先優勢,其他一眾潛力城市短時間內難以超越,但這個差距在逐漸縮窄。

誰最有可能成為下一個一線城市?從經濟體量和人口規模上,重慶看似最有希望,但奈何人才吸引力不夠,而且還尚處于人口流失的狀態。

公共服務供給上,成都、重慶和長沙相對宜居,但城市機會不足是個很大的短板。

呼聲最高的杭州確實表現不俗,人才已經用腳投票了,但隨著人口的大量涌入,公共服務的供給將更加緊張。

不過這也是不少新一線和二線城市的通病,終于意識到搶人的重要性,但城市建設和配套,還遠遠跟不上。

文中使用數據來源簡述:

本文統計基于智聯招聘及政府數據進行。其中政府數據主要來自各城市 2020 統計年鑒、各城市2020 及 2019 國民經濟和社會發展統計公報。另外,上海的初高中數量來自國家統計局,武漢的教育資源供給數據來源于武漢市教育局,南京教育供給數據來源于南京統計年鑒 2020 及江蘇統計年鑒 2020。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司