- +1

新經濟與法|如何辨別個人經營所得與勞務報酬所得

勞務報酬所得和經營所得,就像一朵雙生花,生來便長著相似的“花朵”。根據《個人所得稅法實施條例》的規(guī)定,二者納稅行為涵蓋的范圍存在重疊[如講學(辦學)、醫(yī)療、咨詢等],但結出的“果實”(稅率及申報方式)卻是天差地別。

對此,國家稅務總局在針對十三屆全國人大三次會議第8765號建議的答復中(下稱“《8765號答復》”)提出靈工人員經營所得與勞務報酬所得的實質判斷標準:“靈活用工人員取得的收入是否作為經營所得計稅,要根據納稅人在平臺提供勞務或從事經營的經濟實質進行判定。”

而各地稅務局在區(qū)分經營所得與勞務報酬所得時,則往往是“斷章取義”地援引國家稅務總局所得稅司處長任宇在“新個人所得稅法和新條例”視頻講解中提到的形式判斷標準:“經營所得不是單一個人活動、可能存在雇傭關系。”

那么,究竟應該如何辨別經營所得與勞務報酬所得?是否可以簡單通過人數判斷,還是需要其他實質辨別方法?

一、 勞務報酬所得=1個人,經營所得>1個人?

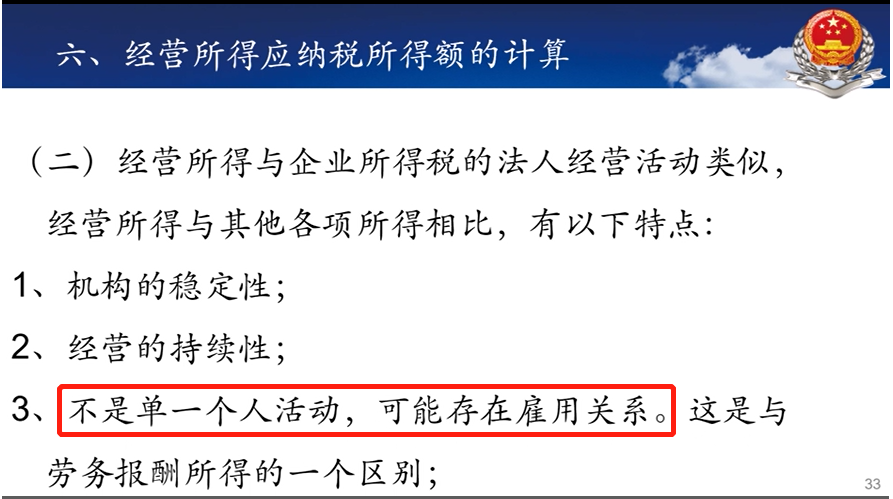

國家稅務總局“新個人所得稅法和新條例”的視頻講解截圖。

各地稅務局在解答納稅人提出的“如何區(qū)分經營所得與勞務報酬所得”的問題時,往往援引的是國家稅務總局“新個人所得稅法和新條例”的視頻講解(詳見下圖):

乍一看,上述回答非常符合常識判斷邏輯。相較于以單個人的名義承攬一個任務,以一個團隊的名義(如以帶雇工的個體工商戶名義)承攬這個任務,會更容易讓人覺得后者的所得屬于經營所得。

但這是否意味著單個人無法產生經營所得?比如說一對夫妻共同經營一個煎餅攤子,和單個人經營一個煎餅攤子,二者實質提供的服務內容相同,卻因為人數的不同而被區(qū)分對待?答案顯然是否定的。

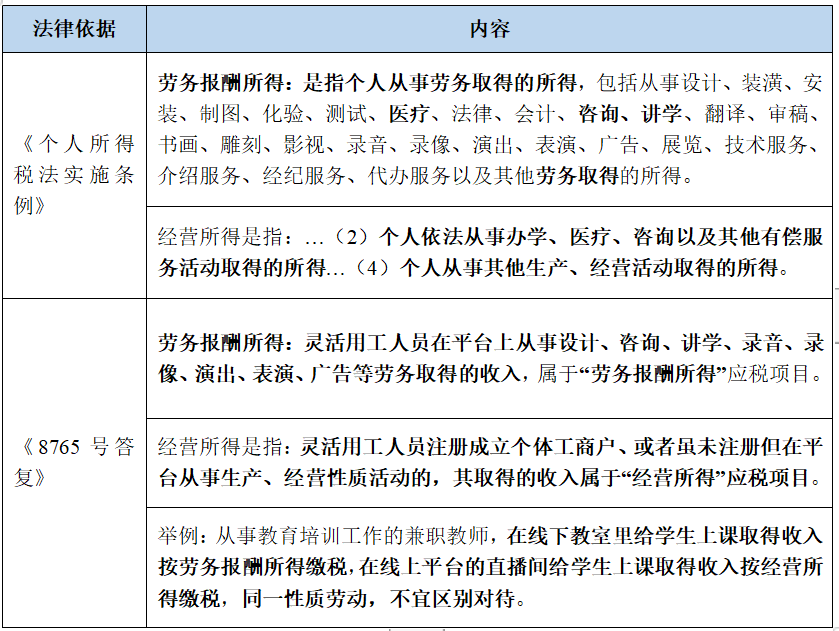

首先,尚無法律法規(guī)支撐這一解讀。我們專門查閱了《個人所得稅法實施條例》及《8765號答復》對于勞務報酬所得及經營所得的定義(如下表所示),發(fā)現經營所得與勞務報酬所得的適用對象均包括“個人”,其所列舉的項目有所重疊(如講學(辦學)、醫(yī)療、咨詢等),在定義上也有所重疊(如勞務所得是個人從事勞務取得的所得,經營所得包括個人從事有償服務活動取得的所得)。因此,單從法律條文來看,目前尚不足以證明“經營所得”必須多于一個人的結論。

作者繪制

數據來源:作者提供

其次,自然人無法產生雇傭關系。根據《勞動法》《勞動合同法》的規(guī)定,用人單位限定于“企業(yè)、個體經濟組織、民辦非企業(yè)單位等組織”,并未將“自然人”納入范疇,因而“可能存在雇傭關系”這一判斷標準在納稅主體為自然人的情況下也并不適用。

最后,根據《電子商務法》《網絡交易監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定,未辦理市場主體登記的個人依然可以開展網絡經營活動,其所得也同樣構成經營所得。對于通過網絡從事保潔、洗滌、縫紉、理發(fā)、搬家、配制鑰匙、管道疏通、家電家具修理修配等依法無須取得許可的便民勞務活動的個人,以及從事網絡交易活動年交易額累計不超過10萬元的個人,其可以不根據《電子商務法》的規(guī)定進行市場主體登記,但仍屬于開展經營活動的主體,受《電子商務法》《網絡交易監(jiān)督管理辦法》的監(jiān)管。由此也可以反證,單個人可以從事生產經營活動,其所得應納入經營所得范疇。

國家稅務總局講解視頻針對第三點說的是“(一般)不是單一個人活動,可能存在雇傭關系”,這其實就將可以獲得經營所得中不適用第三條判斷標準的自然人類型排除在外,其提到的雇傭關系主要針對的是個體工商戶、合伙企業(yè)等主體,這也與上文分析解釋相洽。但因為視頻中的PPT未能予以體現,才導致傳導有誤。

綜上,人數并非是判斷經營所得與勞務報酬所得的必要充分條件:

(1) 多個人從事同一個任務,將很大程度上將構成經營所得。

此時,各方之間無法構成雇傭關系(不符合用人單位的適用范圍),因而只能是平行合作關系,即等同于將一個任務拆分成各個獨立的小任務,由多方平等主體共同認領并交付成果。

實際上,這也正是靈活用工當前的運作模式,即靈活用工平臺將自用工需求方承接的業(yè)務拆解成一個個獨立的任務后轉包給靈工人員,由單個靈工人員具體承接并交付成果,進而獲得對應報酬,因而對于靈工人員而言,其所得應當被界定為經營所得。

(2) 如果構成經營所得,也并不意味著不能是一個人完成任務。

所謂“能者多勞”,靈工人員除獨立承接拆解的任務外,其亦可以自己獨立承攬一整個任務并完成成果交付,這與上文所述多個人分包同一個任務并不矛盾。

二、 教你辨別經營所得與勞務報酬所得

如上文所言,人數并非是判斷經營所得與勞務報酬所得的標準之一。在一般稅務實踐中,地方主管稅務機關在區(qū)分經營所得還是勞務報酬所得時,會首先查看具體的服務內容是否落入到《個人所得稅法實施條例》針對勞務報酬所得和經營所得所規(guī)定的“正列舉”項目里。如“翻譯”就明確被歸入“勞務報酬所得”的范圍之內,那么針對自然人提供翻譯服務而獲得的所得,將很大程度上被認定為構成“勞務報酬所得”。

但對于“講學(辦學)、醫(yī)療、咨詢”等落入到勞務報酬所得和經營所得的“正列舉項”中重疊的范圍之內的項目,又應當如何辨別?

其實,透過現象看本質,勞務報酬所得與經營所得的核心區(qū)別點在于:勞務報酬所得對應的交付物是勞務,而經營所得對應的交付物是成果。如某主辦方邀請某學者開展講座,不管這位學者最終呈現的講座效果如何,只要是這位學者做的講座,該主辦方都會給他支付服務費用,那么該學者其實提供的交付物是勞務;但如果該主辦方跟該學者要求說講座一定要達到聽眾滿堂的效果,具體怎么達到這個效果主辦方不管,最終主辦方也是根據講座效果向該學者支付服務費用,這種情況下,該學者提供的交付物實際為成果。

掌握以上辨別勞務報酬所得與經營所得的核心判斷標準其實不難,難的是可以通過哪些方式來判斷交付物是屬于勞務還是成果。對此,我們參考了國家稅務總局針對各個行業(yè)的特別規(guī)定或批復,梳理、總結出以下辨別方式:

第一,看是否作為合同簽署與對外履約主體。對于第三方而言,提供勞務的一方主體通常不會是合同的直接簽署對象,而是由支付勞務報酬的一方進行簽署。例如家長一般是和培訓機構簽署培訓協(xié)議,而非與培訓機構的某位老師單獨簽署培訓協(xié)議;而對于取得經營所得一方主體,其通常會與第三方直接簽署合同并享受相應合同權利、履行相應合同義務。如培訓機構老師直接以自己的名義和家長簽署培訓協(xié)議,并承擔合同義務及責任,那么此時該老師獲得的收入即為經營所得而不再是勞務報酬所得。

第二,看是否需要承擔經營風險、自負盈虧。根據《國家稅務總局關于印發(fā)<建筑安裝業(yè)個人所得稅征收管理暫行辦法>的通知》:承包建筑安裝業(yè)各項工程作業(yè)的承包人取得的所得,應區(qū)別不同情況計征個人所得稅:經營成果歸承包人個人所有的所得,或按照承包合同(協(xié)議)規(guī)定、將一部分經營成果留歸承包人個人的所得,按對企事業(yè)單位的承包經營、承租經營所得項目征稅;以其他分配方式取得的所得,按工資、薪金所得項目征稅。

從事建筑安裝業(yè)的個體工商戶和未領取營業(yè)執(zhí)照承攬建筑安裝業(yè)工程作業(yè)的建筑安裝隊和個人…其從事建筑安裝業(yè)取得的收入應依照個體工商戶的生產、經營所得項目計征個人所得稅;從事建筑安裝業(yè)工程作業(yè)的其他人員取得的所得,分別按照工資、薪金所得項目和勞務報酬所得項目計征個人所得稅。

根據上述規(guī)定可以推論,如個人取得相關所得需承擔經營風險,取得的所得和經營成果掛鉤的,其所得應作為“經營所得”繳納個稅。且從計稅依據來看,經營所得是對收入減去實際發(fā)生的成本、費用、損失后的余額征稅,本質是對個人的經營利潤征稅;而勞務報酬所得是對收入扣除固定金額或比率的余額征稅,本質是對個人的經營收入征稅。因此,可以以個人是否承擔經營風險、自負盈虧來作為交付物是勞務還是成果的辨別標準。

第三,看是否承擔服務質量責任并作為發(fā)票開具主體。一般而言,取得勞務報酬所得一方,是按支付報酬的一方的要求指示提供服務,服務完成后即完成義務,一般不對外就服務質量承擔額外的責任,亦不對外開具相應增值稅發(fā)票;而取得經營所得一方,除就其所得需對外開具相應增值稅發(fā)票外,亦需對整個生產經營活動進行計劃、組織、控制、協(xié)調,以實現其任務和目標,如服務成果不達預期或出現服務質量問題,經營一方需對外承擔相應的法律責任。

綜上,在無相關法律法規(guī)進行具體解釋的情況下,我們理解,對于類似淘寶或豬八戒等撮合模式的平臺,其平臺內經營者系與消費者直接發(fā)生關系并承擔開具發(fā)票及售后職能,屬于自負盈虧,因而該等平臺內經營者提供的服務所得一般會認定為“經營所得”;而滴滴等自營模式的平臺,是由平臺本身與消費者發(fā)生法律關系并承擔開具發(fā)票或售后職能,因而該等平臺內經營者提供的服務所得,一般應當認定為“勞務報酬所得”。而《8765號答復》中提及的講課案例,并不能簡單機械理解為線下提供講課服務就是勞務,而應當基于其他因素綜合進行判定。如果是線上提供講課服務,而由平臺開具發(fā)票,則講課者從平臺獲得收入一般會被認定為“勞務報酬所得”。

三、 結語

由此可見,辨別經營所得與勞務報酬所得的核心,正如《8765號答復》所言,在于透過“人數”的表象,把握住交付物是“勞務”還是“成果”的核心判斷原則,基于“合同簽署主體”、“對外履約主體”、“自負盈虧”、“責任承擔主體”及“開票主體”等要素進行綜合實質性判斷。

對于靈活用工平臺而言,如想坐實靈工人員的“經營所得”,則應當轉變用工管理方式,減弱企業(yè)端或自身平臺對于靈工人員的強管理屬性,增強靈工人員的自主性、靈活性、獨立性,使得靈工人員更多地參與到業(yè)務實質,真正做到業(yè)務承攬及成果交付。

(作者單位:德恒上海律師事務所)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司