- +1

內卷掘金者中公

作者 / 黎曉梅

編輯 / 封成

本文圖片均來源于網絡

最近,胡潤有一個刷屏的故事。

他說十幾年前,中國大教育行業的首富是俞敏洪,因為英語能力被認為是全球化人才競爭的核心競爭力;五年前,張邦鑫取而代之,成為中國教育首富,學而思滿足了中國家長讓孩子進好一點學校的需求;兩年前,張邦鑫被中公教育的李永新超越了,公務員培訓成了炙手可熱的行業。

胡潤說,這幾乎回到兩千年前了,從教育的需求變化,可以對中國的新經濟有一個新的理解。

這種理解,在某種程度上與中國改革開放的起落弧線一致。從高考恢復的1977年到全民公考的2021年,人才逐漸在內卷中沉浮。40多年的社會發展史,三位“教育首富”的更迭,是教培市場的變革,也體現著中國教育發展的起落。

海爾張瑞敏說:“沒有成功的企業,只有時代的企業,所謂成功不過是踏準了時代的節拍。”

這句話,可以概括中公教育近幾年的躍遷史。

2021年,中公教育的創始人李永新與其母魯忠芳以1420億人民幣的身家位列胡潤全球富豪榜第80位,蟬聯中國教培行業首富。而在去年同期,兩人的身家僅為670億人民幣,排名187。

短短一年,這對母子的身家暴漲了750億元,中公教育的市值也在這一年內飛躍至2600億元。

中公教育的成功,與內卷之下,全民公考密切相關。2020年疫情爆發,宏觀經濟進一步受挫,同行間無序競爭傾軋加劇,“寧愿累死自己,也要餓死同行”。

在有關內卷的無限討論中,中公教育賺得盆滿缽滿。

01 越卷,中公越穩

“新時代年輕人‘不孝有三’——不考研、不考公、不考編。”2020年,這句話火了。

自古以來便有,進入體制,拿鐵飯碗吃國家飯,就是光宗耀祖的說法。這兩年來,這種說法更為流行,究其原因,是內卷的不斷加劇。

2020年,被稱為“內卷之年”,人們反思自己與工作、與社會之間的關系,人類學詞匯“內卷”頻繁出沒在社會熱點事件討論中。

在知乎,“內卷”相關討論目前有2.3萬個。小鎮做題家、清華卷王、加班猝死事件、35歲被裁員……相關話題層出不窮,引發集體討論。

“冰凍三尺非一日之寒”,在十幾年前,內卷已埋下伏筆。

1999年6月,大學擴招計劃實施。據《1999年全國教育事業發展統計公報 》顯示,1999年普通高等教育共招生159.68萬人,比上年增加51.32萬人,增長47.4%。

放開招生之后,中國高校畢業生人數也如開閘的大壩一般,迅速增加。2013年,中國大學畢業生人數逼近700萬人,“史上最難就業季”的叫法出現。

圖源:中國教育在線

高校畢業生不斷增多,但就業崗位數量并沒有跟上。跨過經濟高速增長的紅利后,中國經濟進入高質量增長階段,產業升級,宏觀經濟放緩,“結構性失業”難以避免。

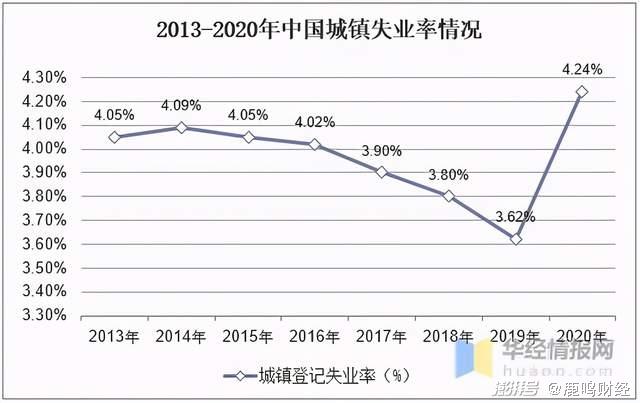

疫情加速了這一進程,據統計,2020年全年,中國失業率從3.62%上升至4.24%,逼近1999年以來最高值4.30%。

圖源:華經情報網

同樣,根據BOSS直聘發布的《2020應屆生春招求職趨勢報告》,2020年春招季活躍的應屆生較2019年增加56%,但企業對應屆生的招聘需求規模卻同比下降了22%。可以說,無數在職者、求職者、高校畢業生都在經歷著前所未有的“至暗時刻”。

工作環境劣化、就業壓力和宏觀環境因素疊加,無限內卷的環境下,體制內工作的優勢瞬間凸顯。

普遍觀念中,只要走進體制內,哪怕不能升官發財,也能旱澇保收,起碼不會因為疫情等“黑天鵝”事件而失業。并且體制內福利待遇完善,一般情況下不會被逼996或007。

據獵聘網發布的《2020應屆畢業生春招求職報告》顯示,面對“疫情下,畢業后如果不能及時就業,是否考慮其他選擇”的問題,38.73%應屆生選擇了“考公務員”。

全民考公時代來臨,為了擺脫內卷,人們陷入了一場更為內卷的戰爭中。

大學生擴招政策生效后,公務員報考人數也隨之不斷攀升。2003年,國內報考公務員人數達到了12.5萬人,比2002年增長了6萬余人。自此,報考公務員的人數就以直線增長的態勢開始攀升。北京公務員考試網曾做過統計,2004年-2009年,通過國考報名資格審查的人數為18.2萬、31萬、54萬、74萬、80萬、105.2萬。

2021年國考擬招2.57萬人,超157萬人報名過審,平均61個考生競爭1個崗位,最熱門崗位競爭比高達3334:1。

需求端穩定,刺激持續,讓針對體制內工作的招錄考試培訓成為中公教育牢固的基本盤。據中公教育2019、2020年年報顯示,招錄考試業務(公務員、事業單位、教師)營收占總營收的75%以上,是當之無愧的支柱業務。

2018年年底,中公教育與亞夏汽車簽訂對賭協議,隨后借殼亞夏汽車登陸深交所。

上市兩年,股價已經從借殼重組時的3.68元/股,最高上漲到43.58元/股,公司市值超過2600億元。成為教育界四家市值過千億的企業之一。

李永新的身價也水漲船高,成為全球教育首富。今年3月初,李永新向北大捐款10億元,設立北京大學中公教育發展基金,刷新北大建校以來個人捐贈歷史。

中公教育在體制招錄考試培訓中賺得盆滿缽滿,除了借形勢這股東風外,還有一些“賭”的成分。

02 豪賭的勝利

做招錄考試培訓是一場豪賭。可搏得千百倍的利益,也可能一朝傾覆。

吃國家選拔人才的飯,就會被國家政策束縛。當公務員縮招、或疫情等突發狀況發生時,考試有可能被推遲甚至取消。從而引發用戶延遲繳費、要求退費等經營風險。

除了政策性影響,招錄考試本身的季節性特點也是一個大隱患。

尤其是公考,從報名、筆試,再到最終面試,都有著既定的時間線。一般而言,招錄考試的收款高峰期有兩個,一是公告披露到筆試階段,二是筆試出成績到面試階段。其余時間收款少,因此招錄考試培訓機構一年四季度的營收并不均勻,這就要求公司賬面上的流動資金必須充足,以面對淡季。

以去年為例,2020年上半年,由于疫情影響,國考、省考時間推遲,中公教育Q2的收款高峰遞延至Q3,收入確認也相應推遲。這導致了中公教育收入集中在下半年,第三季度財報相當于過去一整年的利潤,直接從虧損2.33億變成盈利12億多,形勢瞬間逆轉。

這樣的事件屢屢上演,1月10日,國考面試名單公布。中公教育等培訓機構迎來爆發期,2月2日,其股價上升為41.8元/股,達到2577億元的市值,是上市時的4.5倍。

為了平衡風險,中公教育采取了一些頗受爭議的措施。

開設協議班是最有爭議性的舉措之一。“協議班”是指在報名時以“不過退費”為前提,先繳納費用,待考試成績公布后,若考生未通過考試,則進行退款的模式。

這種最先由中公浙江分校推出的模式,吸引了大量考生,在“不過退費”的定心丸下,考生付費意愿明顯增強。

中公教育2017年開始大幅度提高協議班比例,年培訓人次從86.1萬增至146.6萬,據國信證券統計,“協議班”占中公面授營收的74%。

協議班帶來了翻倍的客流,但每年公務員的錄取比例是固定的,考上公務員的畢竟是少數,這意味著中公教育每年要對大部分學員進行退款,應該是入不敷出,中公又是如何實現營收大漲的呢?

首先,協議班并非所有考生全額退款,簽訂的協議不同,退款額度也不同。例如中公教育官網上的2022國考1+1勤學智勝A班和B班,費用分別為41800元和30800元,A班筆試或面試不過,退29800元;B班筆試不過退14800元,面試則退11800元。

非全額退款之外,中公教育又依靠龐大的現金流來完成多元的投資,實現盈利。

從繳費到培訓結束再到退費,需要經歷好幾個月時間。這幾個月時間內,中公教育把學員預交的學費拿在手里,相當于在無監管的情況下,無息借用這筆學費。

這筆錢可用來充實營收報表,也可用來投資理財。據2020年年報,中公委托理財合計發生額125.9億元,其中約52億元投入了信托理財產品,其投資收益和利息收入2.56億元,占當期歸母凈利潤的11%。

“協議班”的巨大優勢,引來同行的競相模仿,華圖教育等考公培訓機構陸續上線協議班,中公教育逐漸成為內卷淘金者們的“擺渡人”。

用預付費進行投資效果明顯,但硬幣的另一面是危機。一旦投資不當,不僅學員的退費會出現問題,還可能讓公司的現金流斷掉。

因此,學費攥在手里越久得利越大,“退費難”也成了中公教育最多的負面評價。截至4月20日,在黑貓投訴上,中公教育有驚人的2388條投訴,大多涉及“拖欠退款”,而同行華圖教育的投訴量為310條。中公教育也因此被學員吐槽為“金融公司”。

2020年7月,北京海淀區市場監管局發布了一則消費警示,其中點名了中公教育等機構的退費難問題。

如果說協議班是中公教育的長期盈利規劃,那么短期貸款、質押股票則是為了解決資金流動問題的險招。

2020年3月,中公教育擬在80億元額度內以閑置自有資金進行委托理財。但此前中公教育短期借款余額為28.67億,較上年末增長78%。資金充裕的情況下,仍大量借款。這種奇怪的現象,引來了深交所的問詢。

中公教育的答復是:公司需要充足的資金以應對可能出現的協議班退費以及季節性的資金需求,而短期閑置資金將用于理財實現盈利。

另外,包括李永新母子在內,公司前10的大股東中有5位進行了股權質押。2021年2月9日,李永新質押了0.36億股,價值約14.33億元,據深交所4月20日公告,此次李永新將延期購回股票。截止目前,李永新累計質押4.59億股,占所持股比例的40.64%。

針對大股東陸續質押股票的現象,中公教育回應,風險尚在可控范圍內。

用協議班打開營收口子,用短期借款和股權質押來“保駕護航”。招錄考試培訓季節性難題解決后,減輕政策性變動對收入影響迫在眉睫。

李永新曾在一次公開發言中指出,對中公教育而言,面臨最嚴峻的問題就是公務員考試項目業績占比接近總業績的一半。如果政策出現變化,這一半的營收就會受到很大的影響。

降低公考業績收入占總收入比重、擴充其他序列比例或是最有效的途徑之一,據南方周末報道,中公內部把招錄考試業務稱為“金角”,學歷提升是“銀邊”,職業技能培訓則是“草肚皮”。“金角、銀邊、草肚皮”是圍棋術語,從“金角”到“草肚皮”,戰略價值依次下降。

但這兩年,中公教育大力開拓學歷提升,職業能力培訓業務。據其2019年財報顯示,報告期內,考研輔導業務營收增速超100%,IT能力訓練的營收增達到300%。

目前,公考板塊業績已達到62.9億元,若想讓其他兩個序列與公考板塊并駕齊驅,還有很長的路要走。

03 不朽的黃金賽道

中公的崛起,驗證了國家選拔人才的考試是一座超級金礦,而這座金礦仍有待發掘。

考公的政策利好依然持續。自2013年后,每年畢業季都被稱為“最強畢業季”,與之相對的企業新增就業崗位有限。并且近幾年政策鼓勵年輕干部下鄉對基層干部“大換血”,出于保就業和基層建設的需要,國家將繼續擴大機關及事業單位的招錄規模。

另一方面,據平安證券分析,政府機關每5年一次改革,改革期間政府機構人事凍結或縮招。2018年政府發布機構改革文件,要求當年完成中央和省級機關的改革,2019年3月前完成市縣級機構改革,因此2019年國考規模銳減49%,省考規模也有不同程度下滑。

但改革期結束后,迎來需求爆發,2020年國考反彈48%,未來幾年,招錄需求繼續釋放,公考規模繼續擴大。國盛證券預測,2003年全國公考市場規模有望達到500億元,成為僅次于K12的第二大教育細分賽道。

目前這條黃金賽道上,無數巨頭搶灘,但先發優勢不可抵擋,“一超多強”格局繼續保持。

據弗若斯特沙利文的統計,截至2019年,中公占中國公考培訓市場的33%,華圖占15%,分列一、二位。

以公務員考試輔導教材起家的華圖教育,走“新東方模式”,與中公教育業務多有重合。2009年以后,李永新轉向直營化,二者營收顯著拉開差距。據億歐網報道,2015年-2018年,中公教育營收分別是華圖教育營收的1.7倍、1.4倍、1.8倍和1.8倍。

內卷催動公考,公考富了教培機構。而憑內卷起家的教培機構也在反過來升級內卷。

選拔類以“相對而言更好”為目標,競爭環境下無絕對上限,教培機構提供的服務提升整體競爭力后,培訓需求將進一步提升。

當大部分考公人通過培訓提升錄取優勢時,部分未報名的考生,也會由于焦慮和現實要求,不得已參與報名,以保證競爭資源的平等,如同日漸普及的“雞娃”模式一般。

最終因整體競爭力提高,考生就會有進一步培訓需求,內卷——培訓——加速內卷——進一步培訓,循環不息,直至一方發生質變。這是一條“不朽”的黃金賽道,也是公考培訓機構最大的存在優勢。

參考資料:

1.南方周末《給北大捐款10億,中公教育是怎么做大的?》

2.證券之星《打著“不過就退款”口號的中公教育,何以做到千億市值?》

3.億歐網 《中公教育:內卷背后的隱形贏家》

4.安信證券《教育培訓機構研究方法探討——兼論中公教育商業模式優越性》

5.藍鯨edu《坐擁1400億市值的中公教育,下一個增長爆發點是什么?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司