- +1

在研究近50萬人后,性傾向基因被證明不存在

文 | 第四分隊長

2021年3月 26日,國際頂尖學術期刊《Science》 刊發了一篇題為 Comment on “Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture ofsame-sex sexual behavior”的文章。再次將“同性戀成因”和“同性戀遺傳特性”這兩個話題推到大眾面前。

科學界一直在探索性取向的成因,與此相對應的是這些研究的背后也存在著巨大的爭議,無論是“懷孕間母親激素異常”的先天說,或是“缺乏男性關愛”的后天說,都沒有決定性證據能夠證明性取向是由什么物質決定的。

考慮到人類數千年的文明中同性戀始終存在,既沒有增多也沒有減少,于是一些研究者推測,人類的基因當中應該含有某種觸發機制,在某些情況下觸發后會使得人表現出不同的性取向。

上世紀90年代以來,美國國立衛生研究院發現的X染色體上的基因位點Xq28,到2005年發現的8號染色體的8q12,這些區域中的突變被認為可能與同性取向有關。困惑在于這些研究樣本的數量太少了,連研究者自己也無法得出同性戀基因是否存在的結論。

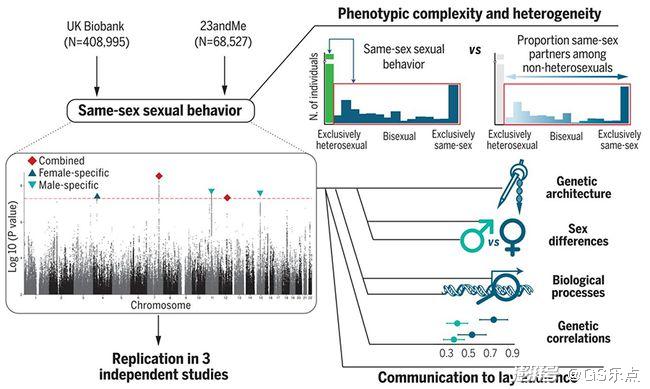

為了進一步了解上述問題,在2019年,包括麻省總醫院基因組醫學中心的科學家在內的多方學者發起研究,這次研究借助了一家英國公司提供的接近50萬人的基因數據庫進行分析,文章在結論處給出了與同性戀有關的五個基因位點。按照當時的分析結果,每一個基因位點對性取向的影響程度上限只有8%到25%。這5個位點能夠共同解釋的性取向變化不到1%。

文章在結論說強調,性取向的成因仍然是復雜的,是由多種因素決定的,包括社會文化的影響與遺傳特性的相互作用,對復雜的人類行為來說,不存在一個簡單的答案。

文章在刊發一年多以后出現了質疑者,也就是開頭發表的那篇針鋒相對的評論:

包括美國國家癌癥中心遺傳學專家在內的質疑者們,提出了一個無法回避的問題:如何定義一個人是不是同性戀。

在2019年的研究中,研究者讓受試者自行選擇:即“你是否曾與同性發生過性行為?”如果回答“否”則被歸為“異性戀者”,倘若回答“是”則被歸為“非異性戀者”。

上述分類方式被質疑者猛烈抨擊。在《金賽報告》中,有近 46% 男性反映在成年階段曾對兩性皆有性反應,而37%至少有一次同性性接觸。如果單純按照發生同性性行為就能判斷性取向,那這樣的結果也未免太不可靠了。

而同一天,實驗的研究者迅速發文對質疑者作出回應,他們同意“有過或者沒有過同性性行為”不能代表人類性取向的多樣性,并且他們在論文里也闡述了這一點。

但是他們也強調在后續的研究中,他們以性吸引和認知為基礎,重新驗證了上述幾個位點,吸引和認知是怎么做的呢,就是問受試者“有過幾個異性/同性對象?”某一比例至少在9%以上才會被引入變量并分析。

并且研究者認為,金賽量表中衡量同性或異性戀的方式并不恰當,因為實際上人可以同時對同性和異性保持很高的吸引力(雙性戀),而有些人對同性和異性都不感興趣(無性戀)。

如同神仙打架的兩個頂尖科學團隊,到最后也沒有拿出決定性證據去批駁對方的觀點,質疑者重申,有關于遺傳學研究都需要精確有效的量表測量,同時考慮到社會、政治和個人對性取向的影響,這一點尤其重要。

最初的研究人員也認為:“盡管我們更希望大規模的基于生物樣本庫的樣本具有我們感興趣的主題的深度、詳細表型,但這種性質的數據目前還無法獲得。”

同性戀什么存在,又是怎樣通過基因與環境相互作用產生的?現在還沒有科學家能給出回答,畢竟,連左撇子怎么產生的也還沒有人完全弄清楚。但有一點是肯定的,同性戀跟精神疾病沒有任何關系,它只是人類性取向中的一種罷了。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司