- +1

“疫”不容辭的先行軍——王愷

文:肖鈺鵬、周昕怡、于碧昂、何在玲、張昊煒

圖:王愷、南昌大學二附院宣傳科提供

指導老師:劉琳

此文首發于南昌大學新聞網

有訓路星火營 出品

采訪前的電話溝通中,王愷的聲音細微疲憊,不禁想起之前他同事說:“王愷是一個非常努力的人,是一個工作優先的人,最近忙到有一個星期住在院里沒有回家了。”

在武漢的抗疫工作中,王愷身兼醫療隊副隊長,臨時黨支部副書記,青年突擊隊隊長多個職務,是第一批進入隔離病房的黨員醫生,在華中科技大學同濟醫學院附屬協和腫瘤中心的Z15重癥病房(以下簡稱同濟醫院),他始終以“努力”、“工作優先”的狀態充當一名連續作戰的先行軍。

“第一批意味著更多的風險”

2月13日深夜,王愷在家中接到二附院鄒書兵主任的電話問他能否帶隊支援武漢,他毫不猶豫地答應了。放下電話后還不到48小時,王愷已成為第一批進入隔離病房的黨員醫生,“‘第一批’意味著更多的風險,也意味著更多的責任。所有的事先演練和準備的防護流程都是沒有經過實踐考驗的,具體的防護效果如何,需要第一批進去的人實踐,總結救治經驗,與團隊分享,來輔助后續治療。”在同濟醫院的重癥病房里第一次工作,王愷就持續了7個多小時。

圖1:王愷在手術臺上工作

面對未知病毒,王愷并沒有過多擔憂,“尊重專業特色,講究術業專攻”是他診療的根本原則,在他的統籌規劃下,隊友們對照新冠肺炎診療規范,發揮組內各科室聯合的優勢,為每位患者制定最優醫囑,小組工作很快就步入正軌。

防護用品的穿脫才是王愷最大的困擾。作為常年手術的優秀外科醫生,王愷早就適應了手套的壓力,但在隔離病房內,他的手卻因為多層手套的壓力變得淤血甚至腫大。護士長黃躍英在和他視頻時看見那腫脹的雙手,都忍不住落淚。而王愷最為焦慮的是“脫掉防護服要洗一次手,脫掉手套要洗一次手……每脫去一件護具都需洗一次手,到清潔區洗澡后,還要用酒精把耳鼻腔擦拭干凈,” 這套流程常常要耗去一個小時,在王愷看來,“這一個來小時還有太多其他的工作等著處理”。

每次交接班要反復確認患者醫囑、防止意外發生;每天要組織隊員開會,總結治療情況;為了改進治療方案,主動去別的醫療小組交流學習、與二附院大本營的領導同事探討……時間,對于王愷而言確實不夠用。

王愷對自己的時間管理十分嚴格,幾乎以分秒進行分割,但他面對隊友,卻愿意把時間慷慨的留給他們。王愷所帶領的醫療組被分為兩組,每組四小時輪流進入病房。王愷會讓先換下來的一組在工作完成后早點回駐地休息,但是他卻會堅持八個小時,直到第二批進入隔離病房的隊友完成工作,再一同回去。因為他希望和他一起援鄂的同事們安全地去到武漢,也安全地回到家里,他是這么說的,也是這么做的。

“我想,這就是黨員的帶頭作用”

“陶主任,要不要考慮火線入黨?”

“還是不了,但王愷你放心,不管我是否入黨,都將全力以赴患者的救治工作,不會比任何黨員差的!”

對話里的陶主任是二附院急診科的陶少宇醫生,他年資高,工作上認真負責,是援鄂團隊的骨干,表現非常突出,一開始便是王愷積極吸納新黨員的對象。但很遺憾陶少宇因為個人原因拒絕了發展提議。

但在不久后的一次動員會上,陶少宇的入黨志愿卻出現了轉變:“我現在交入黨申請書,還晚不晚?”這讓王愷驚喜交加。

陶少宇解釋這一轉變正是隨著抗疫工作深入,受到了黨員們信仰力量的感召。黨員們首入隔離病房的奮勇當先,王愷每天總結病房工作經驗的以身作則,還有徐建軍院長敢為醫療隊治療擔責的沉穩專業,這一系列行為都打動著陶少宇,他在這一點一滴當中體悟到“黨員”這兩個字背后的深刻含義。陶少宇的抉擇轉變也觸動著王愷,“我作為黨員這么多年了,真實感覺到我們對別人還是會有所影響,我想,這就是黨員的帶頭作用。”

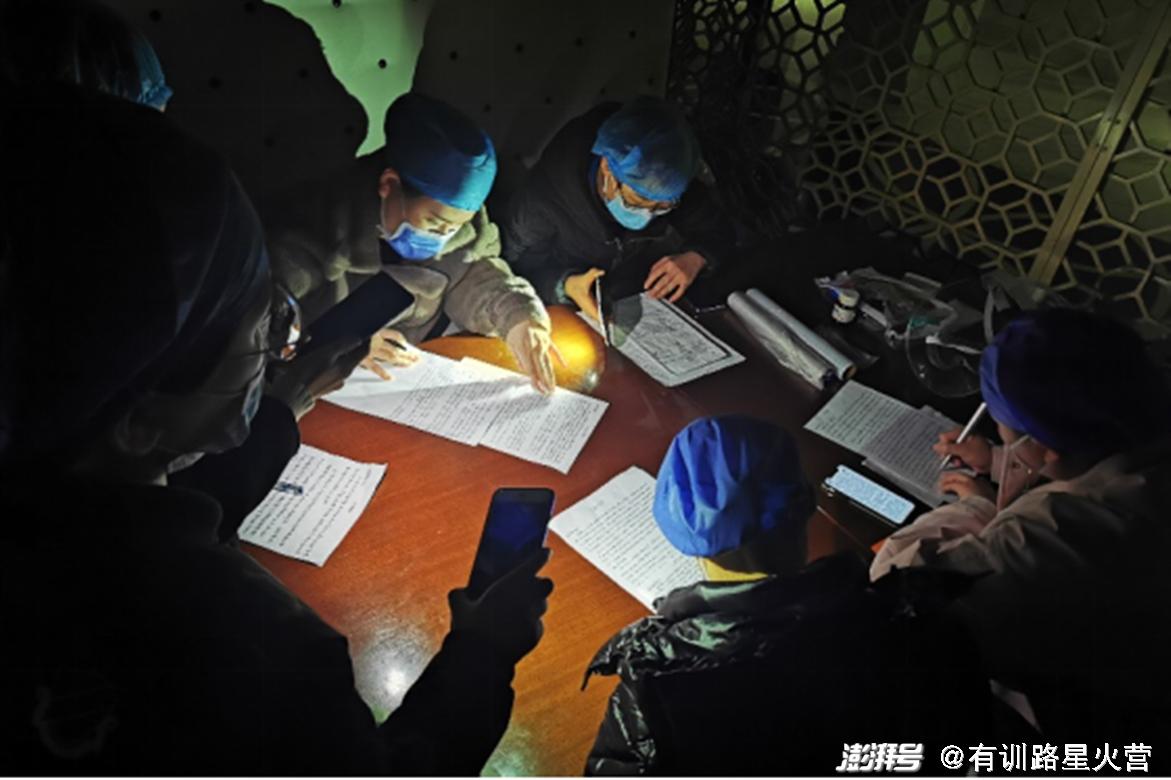

圖2:南昌大學第二附屬醫院援鄂醫療隊部分隊員寫入黨申請書

在援鄂戰疫中,王愷作為臨時黨支部副書記,堅定從容地帶一眾黨員,直面生死考驗,始終保持沖鋒姿態,關鍵時刻踐行初心使命、彰顯責任擔當。正是在這樣的黨員先鋒精神感召下,包括陶少宇在內,江西醫療隊共有62位熱血青年成為入黨積極分子,向黨組織靠攏,鄭重遞交申請書按下紅手印,火線入黨。

嚴謹是人生的底色

在科研建樹、精深醫術方面,毫無疑問王愷是非常出色的。他擔任了南昌大學第二附屬醫院肝膽胰外科副主任,江西省醫學會肝病學會常委,中國抗癌協會肝癌專業委員會青年委員等職務。回溯青春,可能年少的王愷也沒想到自己會獲得這些成就。

王愷至今還記得高考失利后父親陪他散步的場景,也記得那段語重心長的教導:“高考只是一場考試,人生還長,以后不管上了哪個學校從事哪個行業,最終的發展還是要靠個人的努力,這不是一次高考就可以決定的。”

王愷一直記得這句話,也在朝著屬于他的人生努力。1995年王愷參加工作時,只是基層衛生院的一名醫生。幾年后他去二附院進修,這期間,肝膽胰外科的鄒書兵主任成為他的人生偶像,“鄒主任不僅醫術高明,而且對待病人宅心仁厚,我就想成為他那樣的醫生”,不懈的努力終于讓他在04年成為了鄒書兵的碩士生,開啟了全新醫學歷程。當年那個高考失利的孩子,沒有一直停留在高考的漩渦中,他用自己的努力,彌補了過往的遺憾,成就了現在的王愷。

對于醫生而言,嚴謹和苛刻是對生命鄭重的負責,所以王愷對自己非常嚴格,也對自己的學生有著高標準。

“一開始不適應他的高要求。”胡志剛博士坦白道,“雖然作為王愷的師弟,但實際上像學生一樣深受他的教導。”王愷有個習慣,在每次帶學生查房時,他都會主動詢問學生對病人醫囑了解的情況。在剛開始臨床實踐時,由于各種原因,胡志剛在一次查房時沒能提前掌握病人數據,而無法回答上王愷的問題,因此被嚴厲地批評了。

王愷教導他:“作為一線醫生,就要扎根到病床旁邊,時刻觀察病人的動向,了解病人的各項指標,根據指標來思考和摸索病人的狀態,這不僅是掌握臨床經驗的方法,更是對病人的負責。”從那之后,胡志剛每天上班都會提前一小時來科室查看病人的情況。

嚴謹一直是王愷所秉持的人生態度。無論是在進修讀研時,還是臨床工作中,這種態度被他貫穿在工作和生活中的每一個方面,成為他人生底色。而且,他也在用實際行動影響著身邊的人們,將這種品質繼續發揚下去。

圖3:鄒書兵(第一排右五)榮獲“江西最美醫生”

王愷(第一排右三)在頒獎現場與恩師合影

從武漢回來后的王愷,在兩周隔離結束后就又投入到新的工作中,二附院在南昌市紅谷灘新建分院,新院的肝膽胰外科建設還等著他帶領同事們繼續開拓。采訪結束后,他又趕著去和同事做手術總結和復盤工作,“我們要發現手術中存在的問題,把好的經驗留下來。”

從手術室到會議室,從隔離病房到新建院區,他一如既往地忙碌著。疫情當頭,他是義不容辭的先行軍;新院建設,他是當仁不讓的開拓者。當下疫情緩和,他脫下防護服,仍以白衣為袍,書寫醫者對生命的擔當。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司