- +1

黃河治理|優化水資源配置是黃河流域高質量發展的先手棋

黃河自西向東橫跨中國9省區,是西北、華北地區最重要的水源。整個流域涉及大約4.2億人口和上百個地市經濟社會發展的用水,但黃河水資源總量僅占全國的2.7%。與長江經濟帶相比,大約以長江水資源總量的7.6%,支撐著相當于長江經濟帶70%的人口。隨著沿黃地區城鎮化的加快、經濟規模的擴大,以及生態恢復緊迫性的增強,對水資源的剛性需求不斷增長,導致水資源供需矛盾日益突出,地區之間對水資源的競爭也進一步激化。如何科學高效地配置整個流域的水資源對于實現黃河流域生態保護和高質量發展具有至關重要的意義。

目前中國黃河流域水資源的分配是以1987年頒布的《黃河可供水量分配方案》為主要依據,該方案分配的基準是以各地區1980年的用水量為基數。1997年之后在此方案基礎上根據黃河年度可供水量的變化和南水北調東線、中線的調水進行了動態調整,但基本上屬于微調,不能反映各地區經濟社會發展階段性變化后用水的實際需求,更難以支撐新時期黃河流域的生態保護和高質量發展。本報告重點從中國未來區域經濟發展趨勢,以及黃河流域構建高質量空間布局的角度來探討黃河水資源配置進一步優化的總體思路與對策建議。

一、近期沿黃地區水資源利用的主要趨勢和結構性變化

2019年,黃河流域沿線9省區人口總規模比2012年增加1361萬,城鎮人口增加4649萬;經濟總規模(現價GDP)由2012年的15.6萬億元增長至24.7萬億元;各地區人均GDP水平也都顯著提高,如山東人均GDP已由2012年的8200美元增長至10241美元。由于人口規模、經濟規模和發展水平的提高,各地區對水資源的需求規模和結構出現了顯著變化。

(一)2012年之后,沿黃地區工業用水出現結構性下降,生活與生態用水成為拉動流域用水規模增長的主要因素

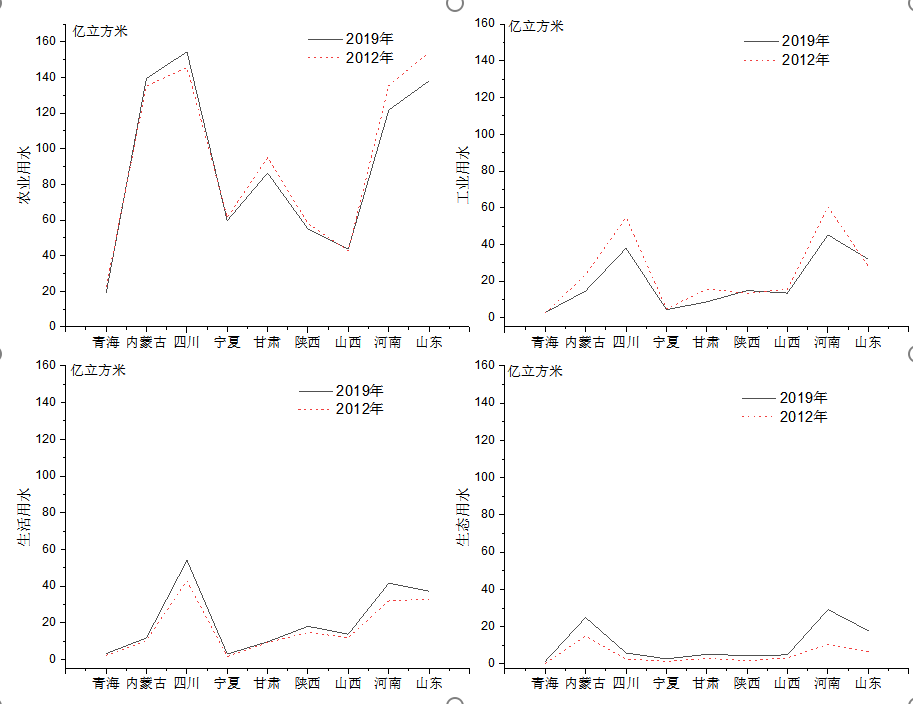

從用水總規模上看,沿黃9省區在近10年期間基本保持穩定,相當于全國用水總量的20%左右。山東、河南和內蒙古三地占整個流域用水總量的比重較高,之和超過50%。伴隨著經濟增速減緩和結構轉型,甘肅、青海和寧夏等地區用水總量相對于2012年出現了不同幅度的下降,甘肅的降幅最為顯著,約為11.8%。如圖1所示,在農業、工業、生活和生態四大用水領域中,農業仍是黃河流域最主要的用水領域,占沿線各地區用水的比重均超過50%。因種植結構、農業節水技術等多方面因素,山東、河南作為中國糧食主產區,農業用水總量相比2012年下降約10%。與上一發展階段相比,整個黃河流域的工業用水總量出現了結構性下降,2012-2019年期間大約減少20.6%,但山東、陜西和青海等地工業用水規模小幅增長。

生態用水規模大幅增長是新時期黃河流域用水最為突出的特征之一。青海是整個流域生態用水增長最快的地區,2019年的生態用水規模是2012年的6倍之多,相當于其工業用水的一半;寧夏的生態用水已和其生活用水的規模相當;河南、內蒙古和山東等地區的生態用水總量均位列全國前5位,三地生態用水之和占全國的比重約為35.9%。同期,生活用水呈現穩中有升的趨勢,整個流域中四川、河南增長相對顯著,主要與人口規模增大和城鎮化水平提高有關。

圖1. 2019年黃河沿線9省區用水結構比較

注:本報告的歷史比較均以2012年數據為基礎,一是由于2012年中國不同領域用水的統計口徑調整,二是2012年以后中國經濟增速減緩,對水資源需求的影響較顯著。

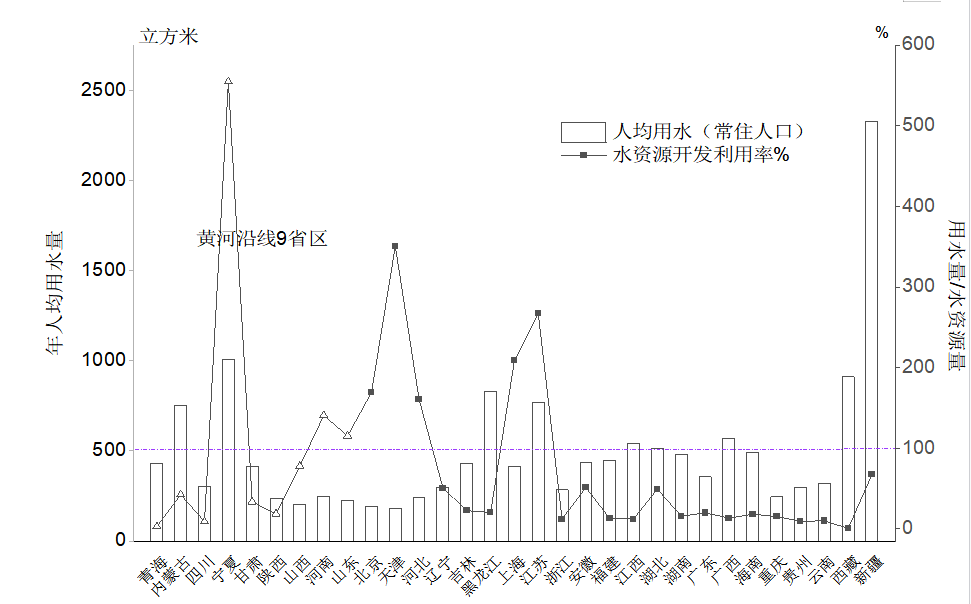

(二)盡管沿黃地區人均用水量低于全國平均水平,但多數地區水資源開發利用率已超過國際水資源開發的生態警戒線

由于黃河流域的經濟發展水平、城鎮化率總體低于全國平均水平,人均用水量(用水總量/常住人口)相對較低,但由于黃河沿線主要地區多數都屬于干旱或半干旱地區,相對于本地區的水資源儲量,開發利用率(用水量與水資源總量之比)普遍偏高(如圖2所示),2019年山東、河南兩地分別由2004年的61.5%和49.3%增長至115.4%和141.0%;寧夏的水資源開發利用率近期有所下降,但依然高達554.7%。山西、內蒙古也已超過國際公認的40%的水資源開發生態警戒線。

再從沿黃各地區用水的彈性指數來看(注:指地區生活用水增量與常住人口增量之比,該指數越高表明人口增加對水資源需求的拉動作用越強),不僅高于東部發達地區,也高于中部某些地區,如河南人口規模在2012-2019年期間的增幅約為2.5%,但生活用水總量的增幅接近30%,彈性系數高達12。與廣東相比,同期人口規模增幅為8.7%,生活用水總量的增幅約為8.6%,彈性系數接近于1。這與沿黃地區的自然環境條件、城鎮體系的空間布局、用水效率等都密切相關,意味著人口規模的增長和城鎮化率的提高將給該地區帶來更大的水資源壓力。

圖2. 2019年各地區年人均用水量和水資源開發利用率

二、對沿黃主要地區未來水資源需求趨勢的基本判斷

一個地區對水資源的需求受到多種因素的影響,如生態環境條件、人口規模、產業結構、區域空間結構、城市密度等。本報告重點從中國未來區域經濟發展的總體格局,以及人口空間分布的主要趨勢,來判斷黃河流域主要地區未來水資源的需求趨勢。

(一)經濟空間集聚度的提高和結構轉型的加快,沿黃地區工業領域用水總量將延續當前穩中有降的趨勢

中國工業增加值占GDP的比重自2006年以來持續下降,2019年已降至32%。2012年之后,工業在空間布局上向長三角、廣東等地區集聚的趨勢進一步增強,2019年省級層面工業增加值的集中度(CR5)達到44.7%。技術密集型行業的空間集中度更高。如計算機、通信和其他電子設備、電氣機械和器材等兩個行業的集中度(從業人數規模最大的三個地區所占比重之和)都超過了60%,行業利潤的集中度也高于50%。相對于全國工業的空間布局而言,黃河流域所占的比重自2008年就已開始下降,內蒙古作為黃河流域用水規模較大的地區,在2012-2019年期間工業增加值均為負增長。

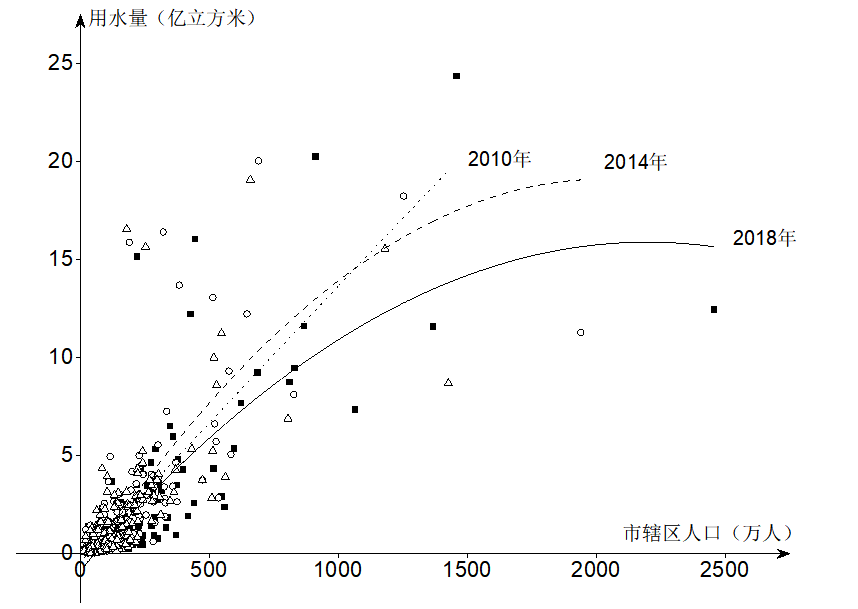

從流域內部工業的空間布局來看,山東、河南等黃河下游地區所占比重接近50%,在新一輪產業空間布局調整中將保持增長的趨勢。對于中上游地區,由于多是以采礦業、煤(火)電和中低技術制造業為主,隨著國家傳統能源向新能源的轉型、制造業的轉型升級以及服務業比重的提高,這些傳統高耗水行業的規模將進一步下降。此外,在技術進步的影響下,經濟規模擴大對水資源的需求拉動效應也將趨于減弱(如圖3所示)。綜合上面三方面的因素可推測,沿黃地區未來工業用水總規模不會出現明顯的增長。

圖3. 地級市層面經濟總量與用水需求的擬合曲線

(二)城鎮化進程的階段性變化,沿黃地區未來生活用水的剛性需求將進入快速增長期

2019年,沿黃9省區的城鎮化率在50%-60%之間,整個流域城鎮人口所占比重為56.9%,尚未達到國家平均水平,整體上處在城鎮化快速發展的中后期階段。如果參照中高收入國家的平均水平(2019年為66.3%)來估算,整個流域的城鎮人口將增加4000萬人。對照中國2010-2018年城市人口規模與用水量的擬合曲線(如圖4所示),當市轄區人口規模大約超過1000萬人之后,由于公共服務、生態環境等用水領域的規模效應,用水總量的增長逐步趨緩,人口在1600萬左右時用水量接近于峰值,而市轄區人口在200萬-500萬左右時,用水量增長最快,人口大約每增加100人,用水規模增加1億立方米(以2018年為基準)。隨著城鎮化水平的提高,黃河沿線地區的城市規模將進一步擴大,將帶動用水剛性需求的快速增長。如果按照城鎮化率平均每年提高一個百分點,整個流域城鎮水平提高到目前的中高收入國家平均水平大約需要10年時間,預計到2030年左右黃河流域對水資源的剛性需求將達到峰值。

圖4 地級市層面人口與用水需求的擬合曲線

資料來源:《中國統計年鑒2020》和世界銀行

綜上所述,無論是從黃河流域各地區的經濟發展水平和城鎮化階段來看,還是從流域的生態恢復、流域人口更高品質的生活需求來看,黃河沿線地區對水資源的需求尚未達到峰值,在未來5-10年內生活、生態領域的用水仍將快速增長,水資源需求的空間結構將深度調整。

三、優化流域水資源配置的總體思路和相關政策建議

在推動黃河流域高質量發展的過程中,需要把握新時期流域發展對水資源需求的階段性特征和國家構建區域發展新格局的戰略需求,將構建更有效的水資源配置機制作為優先舉措,更好地平衡水資源的供需矛盾,從更深層次、更高水平上統籌實現水資源的“經濟功能、社會功能和生態功能”。

第一,按照新時期中國黃河流域生態保護和高質量發展的戰略需求,進一步明確水資源分配的優先項。目前,中國黃河水資源分配的相關文件中更強調“發揮黃河水資源的綜合效益,統籌安排生活、生產、生態與環境用水”,并未明確水資源在跨區域配置過程中的優先項。這在中國工業化、城鎮化初期有其合理性,但隨著發展階段的改變,這一分配原則在實踐中很難操作,對各地區的水資源需求缺乏明確標準加以平衡,容易造成水資源分配與高質量發展的需求錯配,不利于構建高質量發展的國土空間格局。鑒于此,建議以服務黃河流域生態保護和高質量發展的戰略需求為核心目標,在黃河水資源分配中明確“生態修復”優先,以實現“公共利益”最大化為基本原則,為真正實現“生態優先” “以水定城”和“以水定產”奠定基礎。

第二,針對黃河沿線地區高質量發展的轉型需求和未來黃河流域可供水資源量的遠景預測,調整水資源配置的標準。盡管中國已在黃河流域實施全流域水資源動態分配管理,但總體上仍是基于各地區上一發展階段的歷史用水規模作為分配基準。這種分配方法的弊端隨著經濟結構的轉型日益凸顯,既難以維護整個流域水資源分配的公平性,也不利于發揮水資源的約束作用,引導各地區生產生活方式的綠色轉型。需要把握當前各地區結構轉型升級的政策窗口,加快調整水資源分配的方法。綜合各地區生態環境條件、人口空間分布和城鎮體系演變的總體趨勢,進一步明確沿黃主要地區在國家高質量空間布局中的主體功能(如糧食主產區、水源涵養區、水土保持區、城市化承載區等),以實現各地區主體功能對水資源的需求為目標基準,建立更高水平的動態配置機制。

第三,積極探索應用區塊鏈等信息技術,在黃河流域建立全流域一體化水資源配置的動態管理機制。從中國區域經濟格局和城鎮體系演變的總體趨勢來看,黃河流域在未來的城鎮化進程中,既會形成一些更大規模的城市,也會出現更多“收縮城市”。伴隨著現代交通基礎設施網絡的完善,超大規模的城市群或者城市綿延帶也將形成,由此帶來居民生活和公共服務用水的需求在空間上出現重大變化。需要突破傳統以行政區為基礎的水資源分配方式,加快利用區塊鏈技術建立全流域一體化、智慧化的動態配置機制,更精準地實現水資源配置的空間平衡。此外,大規模城市或城市群雖然有利于提高水資源利用效率,但對于水生態、城市的防洪排澇、水資源安全保障等方面的壓力也會加大,可以通過區塊鏈技術對整個流域的用水量、水質、水流量等建立更高效的一體化監測體系,為在極端應急情況下及時調整水資源的分配提供有力支撐。

第四,加強水資源配置政策與規劃、財政、土地等政策工具的協調,更好地發揮水資源配置在推動黃河流域生態保護和高質量發展方面的戰略引導和約束功能。新時期黃河水資源的配置不僅是要統籌協調不同地區用水的需求,更重要的是要推動各地區主體功能的轉換,為實現新的增長動能提供保障。加強水資源配置政策與其他政策工具的協調性對于在更高層面實現水資源配置的戰略功能十分關鍵。重點包括:水資源的配置要與區域(城市)的發展規劃相協調,強化水資源對城市規模、產業選擇和空間布局的約束性作用,引導人口、經濟活動由生態功能區向中心城市集聚,為實現水資源的生態功能拓展空間。對生態修復、基本公共服務、農作物灌溉等具有更高公共利益的用水需求,要加大財政支持力度,為不同類型地區實現主體功能的轉換提供政策保障。水資源分配要與水資源的用途管控、土地政策相結合,從源頭上控制不合理的用水需求,如在干旱地區違背生態規律,大規模建設單一景觀功能或者商業功能的“人工湖”、“人工濕地”,引發更嚴重的用水矛盾。借鑒丹麥等國家的經驗,加強水資源分配與碳減排目標的融合,在水資源利用和碳減排、生態產品價值之間建立相互關聯的一體化核算機制,為促進節水和水資源的循環利用形成更有效的激勵機制。

(作者孫志燕系國務院發展研究中心發展戰略和區域經濟研究部研究員,施戍杰系國務院發展研究中心發展戰略和區域經濟研究部副研究員)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司